どうも!KENT(@kentworld2 )です!

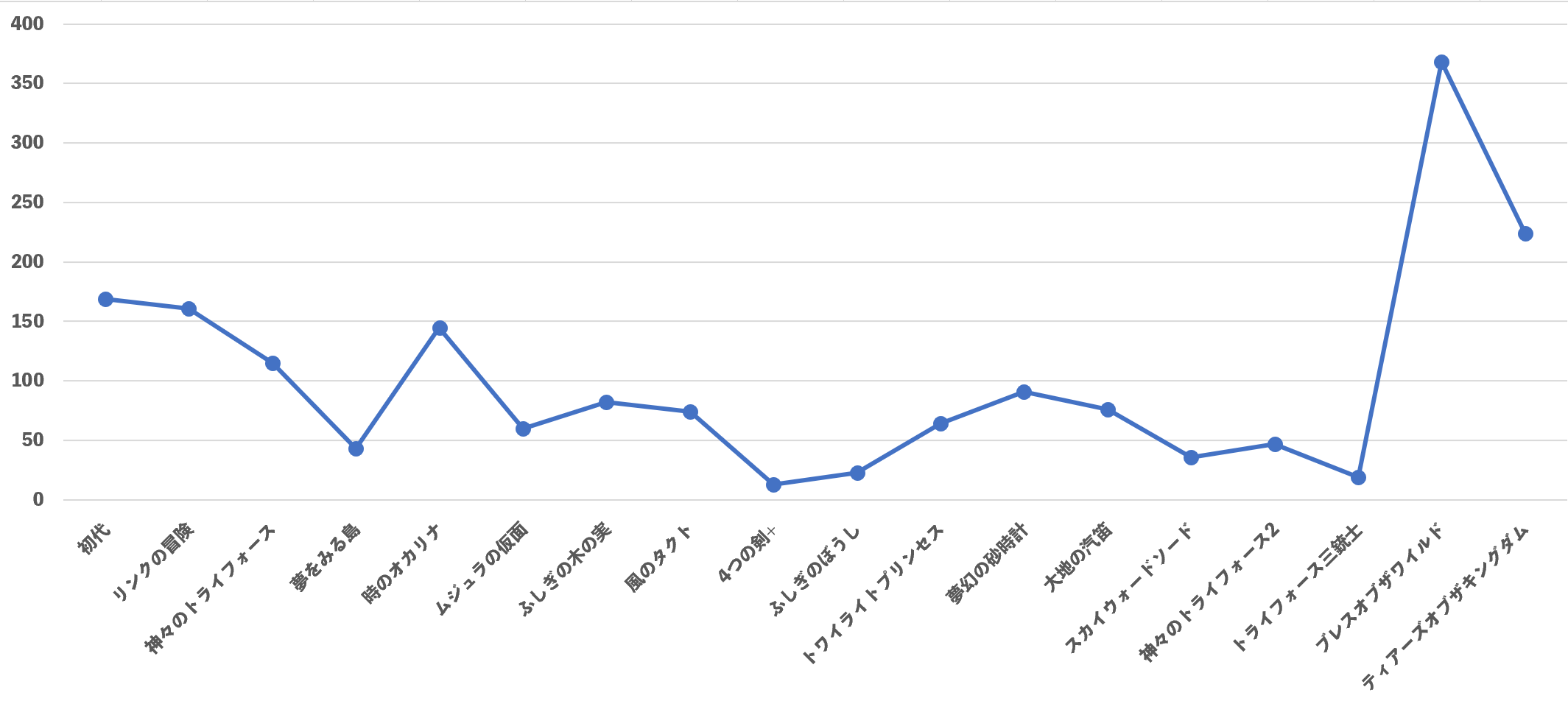

先日、任天堂から「ゼルダの伝説 ティアーズオブザキングダム」が発売になりましたが、とんでもないことになっています。

全世界での売上は発売3日で1,000万本を突破。

そのうちの224万本は国内での販売で、発売当日は「ゼルダ休み現象」が各地で発生。

ネット上では「ゼルダ休み」「ゼルダ休暇」がトレンドワードとなり、社会現象と言っても良いほど世間をざわつかせています。

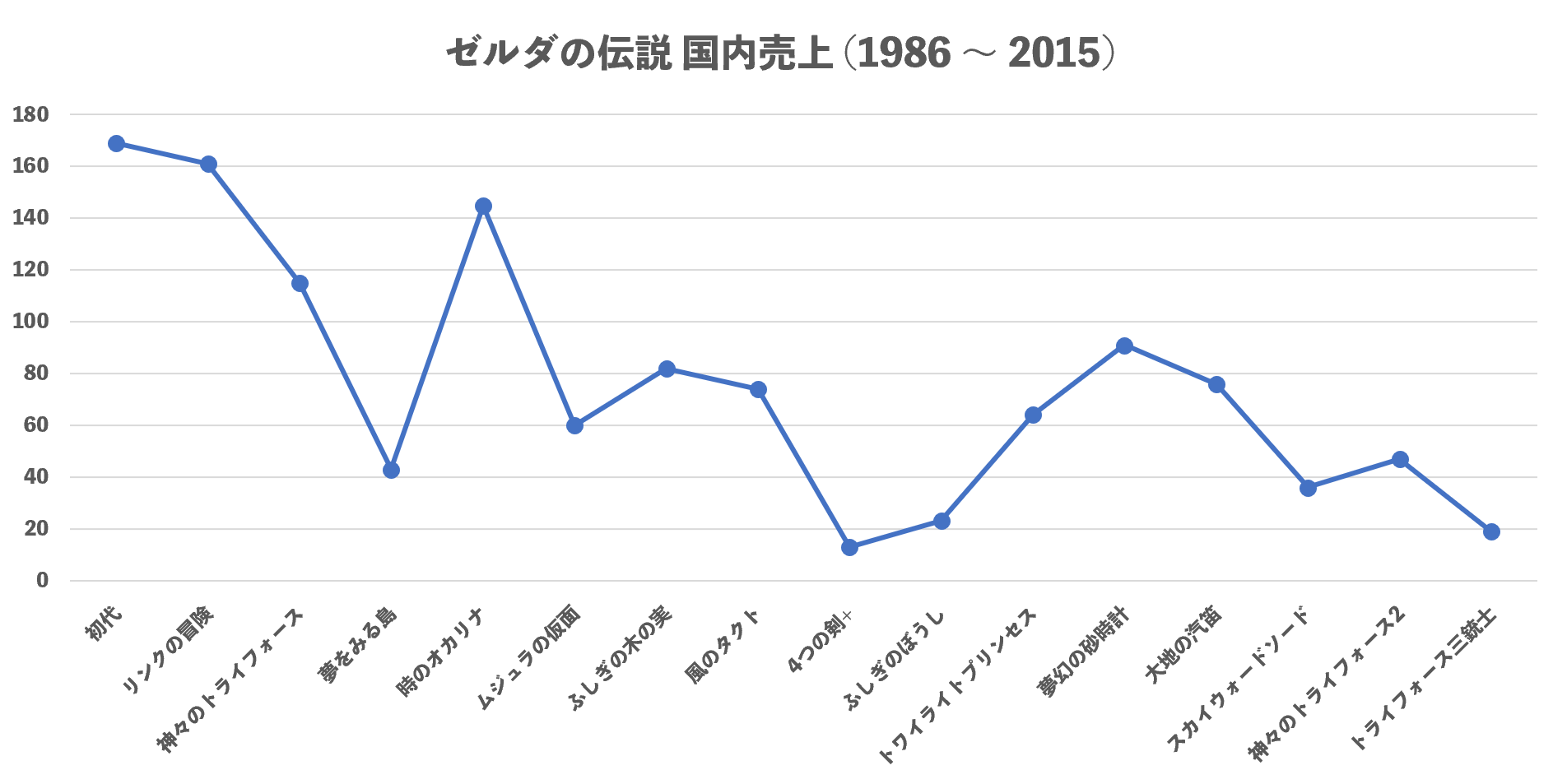

そんな「ゼルダの伝説」ですが、常に高い人気を博していたのかと言いますと、そんなことはありませんでした。

特に国内では人気が低迷してしまい、長らく中堅タイトルに留まっていましたので、シリーズファンのぼくとしては歯がゆい気持ちでいっぱいでした。

友達におすすめしても興味を持ってくれなかったり、新作が発売されてもすぐに値崩れしてしまったり。

面白いのに鳴かず飛ばずな状況が続いていましたが、みなさんご存知の通り、今やゼルダも市民権を得ることに成功しています。

なぜ、ゼルダは超人気シリーズの仲間入りを果たしたのでしょうか?

ここからはゼルダシリーズの歴史を振り返り、「ティアーズオブザキングダム」で大躍進を遂げた理由を語っていきますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

1986年~1993年:数々の伝説を作り上げる

「ゼルダの伝説」とは、35年以上の歴史を誇るアクションアドベンチャーゲームです。

ストーリーや設定は作品ごとに異なりますが、いずれもアクションや謎解きの要素が強く、主人公の名前はリンクで統一されています。

そんなゼルダシリーズの1作目となるのが、1986年にファミリーコンピュータディスクシステムで発売された「ゼルダの伝説」です。

同作はファミコンソフトでありながらも広大なフィールドを探索できるほか、ある程度は好きな順番でダンジョンを攻略できるシステムを採用。

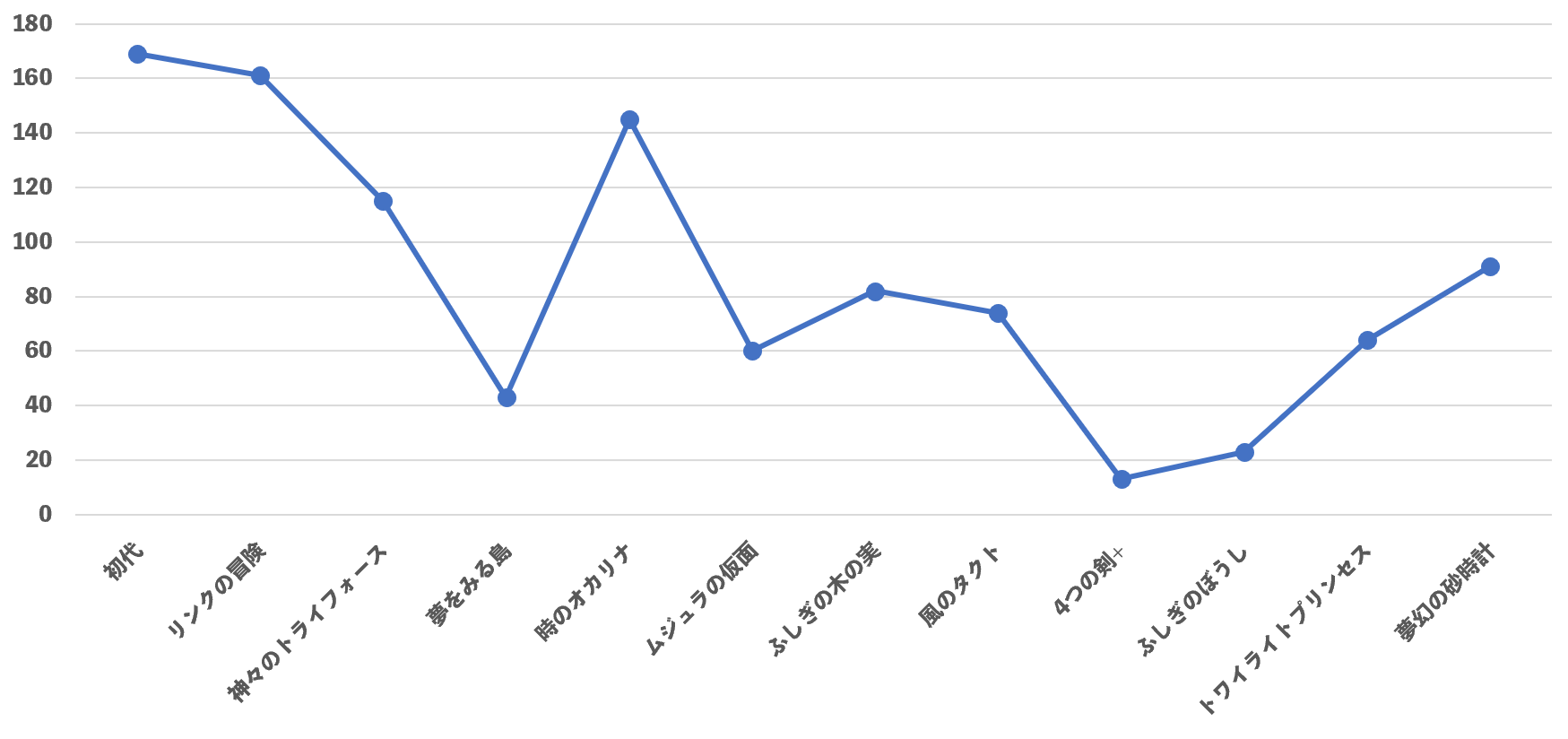

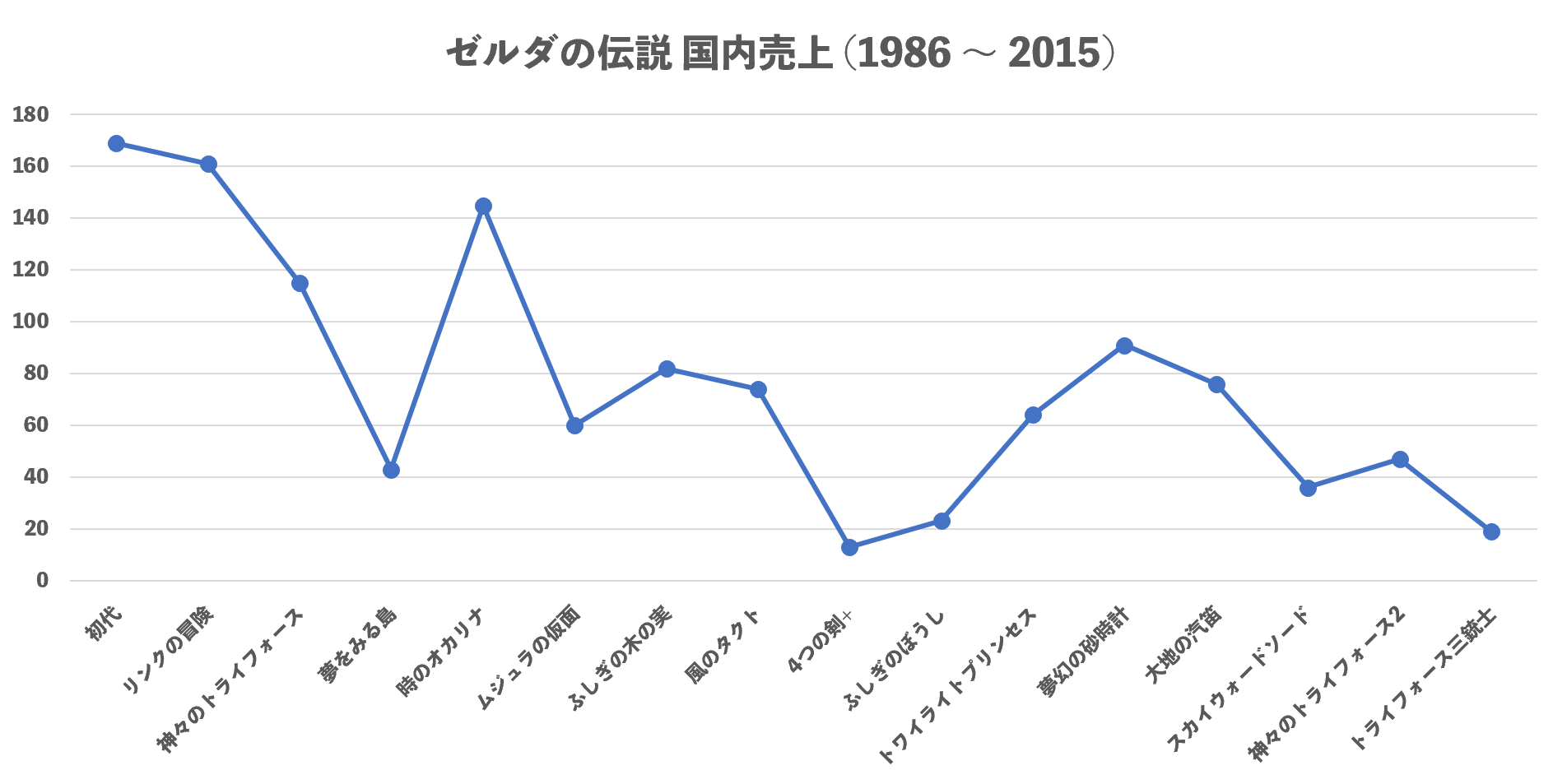

昨今のオープンワールドゲームに通ずるゲームデザインが好評を博し、国内だけで169万本の売上を記録しました。

本作の大ヒットを受けてゼルダはマリオに続く任天堂の人気シリーズとなります。

1987年には続編の「リンクの冒険」が発売され、1991年には「神々のトライフォース」がスーパーファミコン向けに発売。

大幅に強化されたグラフィックやストーリー、謎解きなどが絶賛され、週刊ファミ通のクロスレビューで史上初の40点中39点を獲得するという偉業を成し遂げました。

それから2年後の1993年には「夢をみる島」がゲームボーイで発売。

コミカルな演出や感動的なストーリー、マリオシリーズを始めとするゲストキャラが好評を博し、ゲームボーイの名作として語り継がれることになります。

1998年:超名作が発売

「夢をみる島」の発売以降、ゼルダシリーズは休眠期間を迎えます。

移植作やスピンオフこそは展開されていましたが、本編になりますと5年以上の空白ができてしまいました。

大きな要因となったのが、N64ソフト「ゼルダの伝説 時のオカリナ」の発売延期です。

同作はシリーズ初の3Dアクションアドベンチャーゲームとして開発が進められ、当初は1996年内に発売される予定でした。

しかし、プロデューサーである宮本茂氏の納得行く完成度に達せず、何度も作り直しをすることにします。

その結果、発売されたのは1998年11月21日で、当初の予定から2年以上も遅れてしまいます。

たかが2年と思われるかもしれませんが、1990年代のゲーム業界は移り変わりが激しかったので、大きなタイムロスとなりました。

ですが、完成度の方は凄まじく、ゲーム業界に革命を起こすことに成功します。

特に

- 高低差を活かした謎解き要素

- 対象物をロックオンするZ注目

- 広大なハイラル平原

は当時としては画期的で、後に発売された3Dアクションアドベンチャーゲームに大きな影響を与えました。

その事実はメディアの評価を見ても明らかで、第3回日本ゲーム大賞では大賞を受賞。

海外のレビュー収集サイト「メタクリティック」では史上最高の平均99点、週刊ファミ通のクロスレビューでは史上初となる40点満点を獲得し、歴史的名作の1つとして世界中で絶賛されました。

売上の方も好調で、日本国内では145万本。全世界では760万本を販売し、当時のシリーズ最高売上を更新します。

しかし、ゼルダシリーズは本作で1つのピークを迎えてしまい、様々な試行錯誤を重ねることになりました。

1999年~2008年:試行錯誤を重ねる

「時のオカリナ」の発売以降、ゼルダの新作が毎年のように発売されます。

2000年には「ムジュラの仮面」をN64向けに。2001年には「ふしぎの木の実」2作をゲームボーイカラー向けに。2002年には「風のタクト」をゲームキューブ向けに展開。

「ムジュラの仮面」は3日間という限られた時間の中で世界を救う斬新なゲームデザインが。

「ふしぎの木の実」は2作を連動させたユニークなシステムが。

「風のタクト」はアニメ映画のような手触り感あふれる映像表現が特徴的で、いずれも世界中で絶賛されました。

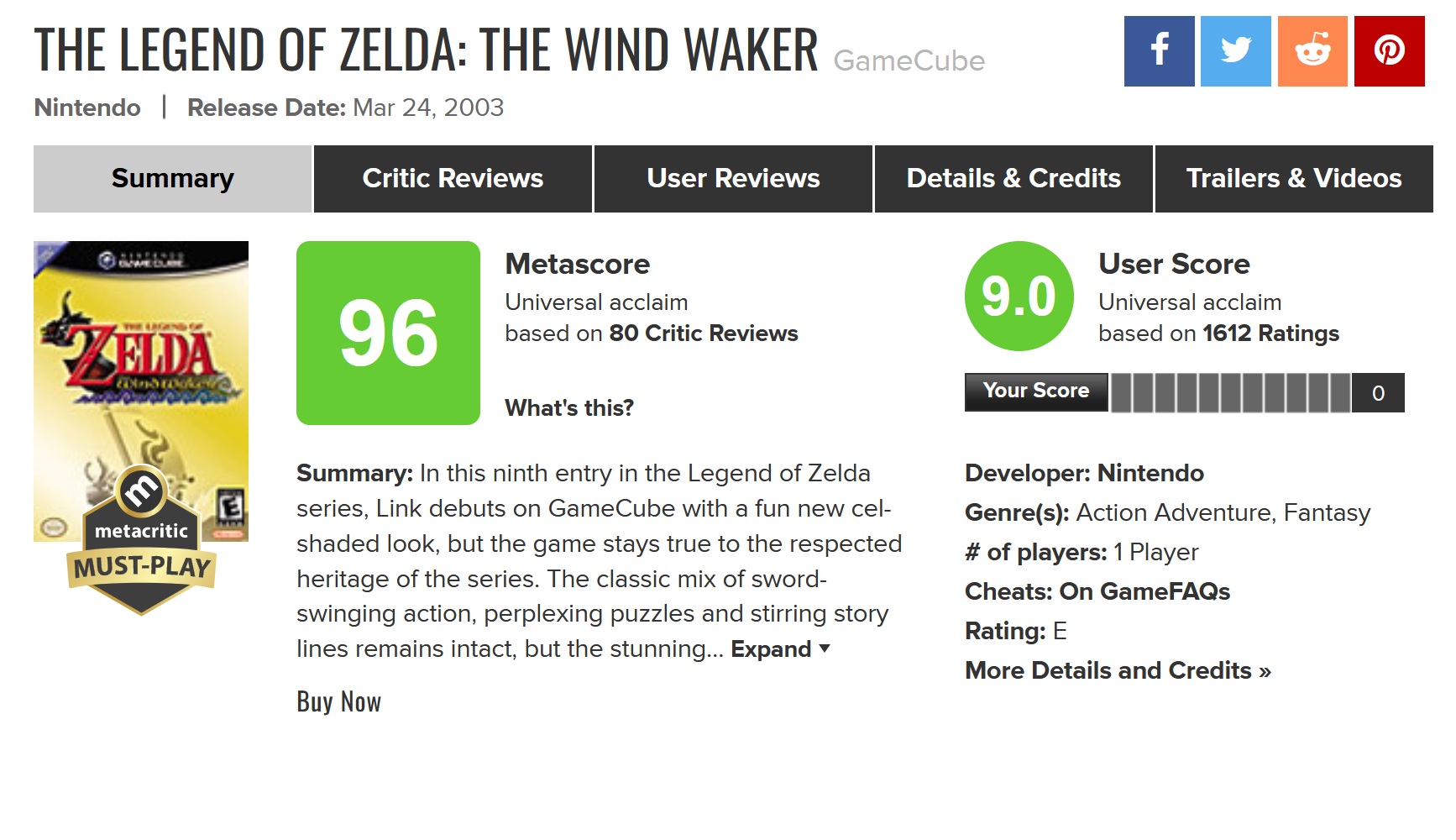

中でも「風のタクト」は週刊ファミ通のクロスレビューで40点満点を獲得。

海外のレビュー収集サイト「メタクリティック」でも平均96点という「時のオカリナ」以来の高評価となりました。

反面、「時のオカリナ」のシリアスな雰囲気が好きな方の間では賛否が分かれてしまいます。

実際にプレイしてみたらこれはこれでまた良かったりするんですが、「風のタクト」が発表される前に「時のオカリナ」をリアルにしたようなデモ映像が公開されたこともあって落胆する方が目立っていました。

また、この頃になるとゲームシステムが複雑化し、ゲームから離れてしまう人が続出。

ゼルダシリーズもその煽りを食らってしまい、「時のオカリナ」から「風のタクト」までの間に販売本数が半減してしまいました。

このような課題がゼルダシリーズにはあったので、「風のタクト」以降に発売される新作では反省を活かすことにします。

「ふしぎのぼうし」は初心者でも楽しめるよう謎解きの難易度を低めに調整。

「トワイライトプリンセス」では頭身が高いリアル路線に再び戻り、「時のオカリナ」の雰囲気が好きな人に向けて訴求します。

さらに「夢幻の砂時計」ではタッチペンだけで楽しめる操作システムに刷新され、シリーズの新境地を開拓しました。

その甲斐あって「トワプリ」は「時のオカリナ」が打ち立てた世界売上を更新。

日本国内では前作割れとなってしまいましたが、直後に発売された「夢幻の砂時計」はDS人気の影響で90万本以上を販売。

「風のタクト」で生まれたトゥーンリンクも再評価され始め、ゼルダシリーズがやや復権を果たします。

が、「夢幻の砂時計」発売以降、様々な事情によってゼルダシリーズの人気は一時的に低迷します。

2009年~2011年:大御所から中堅クラスの人気に

DSやWiiが現役だった2009年から2011年。

各ハードの機能を活かした新作が続々と発表されました。

まず発売されたのが、「大地の汽笛」です。

本作は「夢幻の砂時計」の流れを組んだ作品で、前作以上にDSの機能を活かしています。

タッチペンを使ったアクションを繰り出せるのはもちろん、DS本体に内蔵されているマイクを使った仕掛けも増加し、ボタン操作のゼルダとはまた違った体験を味わうことができました。

それから2年後には「スカイウォードソード」がWiiで発売。

本作は大空と大地を舞台にした3Dアクションアドベンチャーゲームで、Wiiリモコンプラスを使った体感操作を特徴としています。

傾き操作によって空飛ぶビートルを自在に操縦することができたり、手前から奥へスイングすることで爆弾をボーリングのようにコロコロ転がすことができたり。

任天堂がWiiで培った遊びをふんだんに盛り込んでいきます。

また、「大地の汽笛」「スカイウォードソード」共にストーリーや演出が秀逸で、心に残る名作として挙げる方が多くいます。

反面、国内での販売本数は低迷してしまい、特に「スカイウォードソード」は累計36万本という、本編のゼルダとしては過去最低の結果に終わってしまいました。

「大地の汽笛」にしても国内だけで76万本を販売しましたが、出荷本数に対する実売の売上は低く、発売2ヶ月後には2,000円以下で販売されてしまいます。

その結果、国内でのゼルダシリーズは大御所というよりは中堅クラスの扱いに留まってしまい、「時のオカリナ」の頃と比べたら人気が低迷してしまいました。

誤解のないように言っておきますが、面白くなくなったから人気が低迷してしまった訳ではありません。

「大地の汽笛」にしても「スカイウォードソード」にしても素晴らしい内容で、プレイされた方の間では絶賛の声が相次いでいます。

では、何がいけなかったのでしょうか?

大きな要因として、謎解きの攻略法が固定化されていたことにあります。

ゼルダは謎解き要素が強く、ヒントを頼りに仕掛けを作動させたり、隠されたスイッチを探したり。

たった1つの解法をプレイヤーが一生懸命探して楽しむ側面が強くありました。

これが非常に面白く、自分の勘が当たった時はこの上ない達成感を味わえましたが、一方ではそれが苦手な人も多く見受けられました。

解き方がわからずに無駄な時間を過ごすハメになってしまったり、解けたとしても理不尽に感じてしまったり。

答えが1つであるが故にスッキリしないまま進めることになってしまい、ゼルダアレルギーを持ってしまう人がいたんですね。

この点に関しては「時のオカリナ」などにも言えることですが、新作を重ねる毎に謎解きの難しさが知れ渡ってしまい、ゼルダを買い続ける人とそうでない人がハッキリするようになりました。

ゼルダスタッフもその辺りの問題に気付いていたようで、「スカイウォードソード」の発売以降、シリーズのアタリマエを見直すことにします。

2013年:アタリマエを見直す

2013年1月23日。Wii Uソフトを紹介するニンテンドーダイレクトが公開され、「ゼルダのアタリマエを見直す」ことをテーマに新作を開発中であると発表されます。

ゼルダのアタリマエといっても色々ありますが、当時の作品は

- シナリオに沿って順番にダンジョンを攻略すること

- 一人で黙々と遊ぶこと

が定着していました。

新作ではそんなアタリマエになってきたことを原点に立ち返り、いま遊びたいスタイルに生まれ変わらせようとします。

先陣を切ったのが、2013年末に3DSで発売された「神々のトライフォース2」です。

同作はスーパーファミコンで発売された「神々のトライフォース1」の流れを汲む作品ではありますが、シナリオに沿って順番にダンジョンを攻略する点が見直されています。

具体的に言いますと、本作にはアイテムのレンタルシステムが実装されていまして、活用することで中盤以降は好きな順番からダンジョンを攻略することができるようになりました。

「神々のトライフォース1」の直接的な続編である関係上、売上的には大きな変化は見受けられませんでしたが、初代「ゼルダの伝説」以来、ダンジョン攻略に自由度を持たせることに成功します。

2014〜2017年:躍進の始まり

同時期、Wii U向けの新作ゼルダ「ブレスオブザワイルド」が発表。

マップの継ぎ目のない、いわゆるオープンワールドタイプのゲームであること。

リンクの服装が緑から青に変更されることなどが発表されましたが、非常に大規模なゲームであることから2回に渡って発売が延期されます。

2015年内予定だったのが2016年内になり、2016年内だったのが2017年3月になり。

そうこうしているうちにWii Uが寿命を迎えることになったので、任天堂の新型ゲーム機ニンテンドースイッチ版も発売することにします。

そんな「ブレスオブザワイルド」ですが、様々な理由によって爆発的な大ヒットを記録しました。

国内での初週売上こそは20万本程度でしたが、2週目以降も長期的に売れ続け、累計売上は300万本を突破。

全世界累計売上に至っては3,000万本に達し、シリーズ最高だった「トワイライトプリンセス」の885万本を大幅に更新します。

なぜ、ブレワイがこんなにも売れたのか?

理由としては大きく分けて3つありまして、1つめは、進行形式を完全に一新したことです。

従来の「ゼルダの伝説」シリーズは進行形式が固定化されていました。

イレギュラーなタイトルもありましたが、基本的には攻略の手順が決まっていまして、例えば「時のオカリナ」の冒頭では

- コキリの森で剣と盾を入手する

- デクの樹サマの中に入って謎を解く

- 最奥に潜むボスを倒す

といった感じで固定化されています。

アタリマエを見直した「神々のトライフォース2」にしても中盤以降は好きな順番からダンジョンを攻略することはできましたが、謎解きの解法やボスの倒し方は固定化されていて、殻を破りきれていないところがありました。

一方、「ブレス オブ ザ ワイルド」は「神々のトライフォース2」でさえも破れなかった殻を破るべく、根本的な見直しをすることにします。

フィールドはシリーズ初となるオープンワールド式を採用。

見えているところはどこにでも行けるようになり、「ただ通り過ぎる世界ではなく、プレイヤーがやりたいことはなんでもできる」ゲームというコンセプトで開発が進められます。

代表的なのが、崖登りアクションです。

本作では大半の崖を登ることができるので、序盤のエリアをすっ飛ばしていきなり終盤のエリアへ行くこともできます。

また、ダンジョン内での謎解きも解法が1つではなく、複数用意されるようになり、プレイヤーが好きなカタチで進めるようになりました。

その結果、ゼルダアレルギーを持っている人でも楽しめるようになり、ある程度は強引に謎が解けるようになったり、ダンジョンごとスキップしてもクリアできるようにしました。

何故、こんなにも大胆なゲームデザインを実現できたのか?

その秘密は進行形式にありました。

ブレワイではラスボスへいきなり挑むことができるようになっていまして、ダンジョン攻略はあくまでもラスボス戦を有利に進めるために行う手段の1つになっています。

ストーリーにしても大厄災が起きた100年前の記憶を辿っていくという形式である関係上、どの順番から進めても差し支えないように作られています。

腕に自信があるのであればダンジョンそのものをスキップしても良いし、自信がないのであれば別の手段でリンクを強化したり、強力な装備アイテムを探せば良い。

そういった懐の深さが口コミで広がり、「ブレスオブザワイルド」はジワジワと売上を伸ばしていきます。

ブレワイが売れた2つ目の理由は、情報共有の楽しさを強化したことです。

本作は好きな順番から攻略できることに加え、数多くの不確定要素が発生することからプレイヤー毎に異なる体験を味わうことができます。

なぜ不確定要素が発生するのかと言いますと、独自の物理・科学エンジンを搭載しているからです。

草が炎に触れると燃え上がったり、坂道にアイテムを落とすと転がったり、上昇気流に乗るとあらゆる物が宙に浮かんだり。

こういった相互作用がゲーム内に多数存在するので、それぞれが絡むことで思わぬアクシデントが巻き起こることがあります。

それがゲーム攻略の思わぬ手助けになったり、話の種になったりするので、話題の持続性にも繋がりました。

YouTubeやTwitterなどでは本作のアクシデントをまとめた短い動画がバズったり、人気実況者が取り扱ったり。

SNSが強い今の時代にピッタリハマったことから新規ファンを取り込むことに成功します。

ブレワイが売れた3つめの理由は、対応ゲーム機の影響です。

ブレワイはWii Uに加えてニンテンドースイッチでも発売されました。

その結果、同ハードの普及に貢献し、本体と一緒に買われる方が続出します。

ゲームソフトって難しいもので、いくら面白くても対応ゲーム機の人気がなければ売上を伸ばすことができなかったりします。

その点、ブレワイはニンテンドースイッチという任天堂史上最も成功したゲーム機で発売されたことから多くのユーザーが手に取りやすい環境に恵まれました。

今のユーザーでも楽しめるようゼルダのアタリマエを見直し、人気ゲーム機で発売する。

そんな戦略が功を奏し、ゼルダは新規ファンを取り込むことに成功します。

2019年〜2021年:中ヒットを連発!

ブレスオブザワイルドの発売以降、ゼルダシリーズはニンテンドースイッチを中心に展開されます。

2019年には「夢をみる島」のリメイク版が発売。

オリジナル版の良さを踏襲しながらもグラフィックはジオラマ調に刷新され、新たな付加価値を持たせることに成功します。

売上も好調で、国内での累計売上は40万本。全世界での売上は600万本を突破し、ゲームボーイ版を超えました。

2020年には「ゼルダ無双 厄災の黙示録」がコーエーテクモから発売。

本作は「ブレスオブザワイルド」の100年前を描いた作品で、様々なキャラクターによる一騎当千を楽しむことができました。

全世界での売上は400万本に留まりましたが、無双ゲームとしては過去最高を更新。

コーエーテクモの業績に大きく貢献します。

そして2021年には「スカイウォードソード」のHDバージョンが発売。

Wii版よりも繊細な映像で楽しめるほか、Joy-Conを使った体感操作とボタン操作を切り替えることができました。

そんな「スカイウォードソードHD」ですが、人気のニンテンドースイッチで発売されたということで全世界累計391万本を販売。

Wii版の367万本を僅かに超えてリベンジを果たすことに成功します。

2023年:新たな伝説を作る

夢をみる島、厄災の黙示録、スカイウォードソードHD。

様々なゼルダがSwitchで展開されていきますが、同時期。本命タイトルが発表されます。

それが「ティアーズオブザキングダム」。略して「ティアキン」です。

同作は「ブレスオブザワイルド」の正当な続編として2019年6月に発表されます。

当時、公開されたトレーラーは1分程度の短い映像でしたが、

- 地下マップが存在すること

- ガノンが復活すること

- リンクとゼルダが行動を共にすること

などが示唆され、ファンの間では様々な考察が行われました。

しかし、その後は続報が2年近くも公開されず、発売時期も2022年から2023年に延期。

「ブレスオブザワイルド」から実に6年2ヶ月というシリーズ最長のインターバルを記録することになります。

そのためファンの間では「ティアキン」に対するハードルがどんどん大きくなってしまい、期待値を超えられるのか疑問視されることもありましたが、ゼルダはやってくれました。

ストーリー、自由度、ボリューム。

ありとあらゆる部分が「ブレワイ」を超える完成度で、多くの方が期待以上と絶賛します。

特に自由度の高さは凄まじく、新能力によって前作以上にいろんな方法でクリアできるようになりました。

ウルトラハンドでとんでもない乗り物を作ったり、トーレルーフであらゆる場所の上に行ったり。

各能力を組み合わせることで攻略法が無限に生まれてきます。

その結果、謎解きが苦手な人でも楽しめるようになり、SNSでは発売直後から本作の話題で持ち切りになります。

強引な方法で仕掛けを解いたり、ヘンテコな乗り物を紹介したり。

挙げだしたらキリがないくらいネタが出てきます。

そういった話題性、ブレワイの完成度によって高まる期待度などから「ティアキン」の売上は大爆発。

国内での販売は3日で224万本を記録し、全世界累計は1,000万本を突破しました。

これは任天堂のゲームとしては過去最速の売上で、ギネスにも認定されます。

あくまでも発売3日の売上ではありますが、ゼルダシリーズはあらゆる任天堂ゲームの頂点に到達しました。

つい10年ほど前は全世界400万本が一つの壁だった「ゼルダの伝説」がここまでの人気になるとは、誰が想像できたのでしょうか?

全体のまとめ

ここまでゼルダシリーズの歴史を振り返り、なぜティアキンで人気が爆発したのかを語っていきました。

結論としては、ユーザーと真摯に向き合ったことが大きく感じます。

ゼルダシリーズは常に傑作を生み続けていまして、人気が低迷した頃もプレイされた方の間では高く評価されていました。

しかし、現状に満足することはなく、原点に立ち返ってシリーズのアタリマエを見直すなど、いま遊びたいスタイルに生まれ変わらせようとします。

その結果、「ブレスオブザワイルド」という傑作が生まれ、プレイされたユーザーが様々な遊び方を発明します。

続編である「ティアーズオブザキングダム」ではそういったユーザーのユニークな遊び方が作品の方向性を定めることになり、ウルトラハンドなど、さらなる遊びの多様性を生み出しました。

いちファンとしては日本では日陰者だった「ゼルダの伝説」が超人気タイトルになったことを嬉しく感じています。

今後も関連作が続々と発売になると思いますが、これがピークと言わずさらなる盛り上がりを見せてほしい。

今はそう思っています。

本記事の動画版

![【レビュー】ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム [評価・感想] ブレワイを超える圧倒的完成度!](https://kentworld-blog.com/wp-content/uploads/2023/05/5245c93f6d05770c69a604ab8d97262b-300x169.jpg)