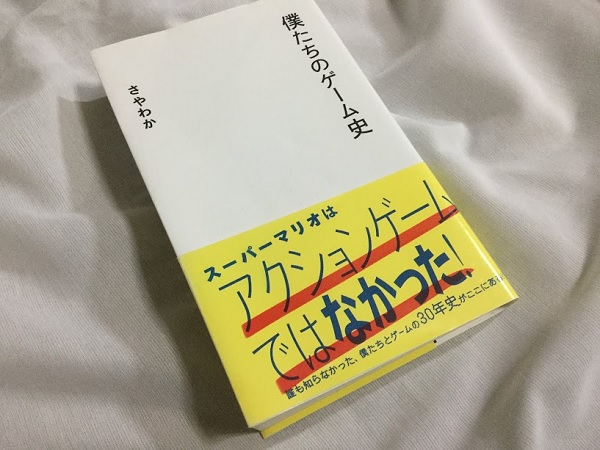

僕たちのゲーム史 (星海社新書)

みなさんは「僕たちのゲーム史」という書籍はご存知でしょうか?

2012年に発売された少々古い本ですが、面白い着眼点で日本のゲーム史について綴られているので楽しく読ませて頂きました。

本記事では本書の簡単なレビューと読んでいて感じた日本のゲーム史について語っていきます。

目次

僕たちのゲーム史に書かれている事

まずは「僕たちのゲーム史」の内容をザックリと語っていきます。

本書はコンピュータゲームの30年間についてとても詳しく綴られていますが、着眼点が独特なんです。

コンピュータゲーム史の歴史ってハード競争がメインになりがちだけど、本書の場合、大まかに言うと「ボタンを押すと反応する」ものがコンピュータゲームと定義しつつ、そこから何が変わっていったのかを綴られているんですね。

30年の歴史を持つコンピュータゲームは何が変わって行ったのか?

僕は真っ先に”グラフィック”の向上を浮かべましたが、本書では”ストーリー”との向き合い方について挙げられていました。

言われてみると今のゲームはストーリー要素があって当たり前だけど、昔はありませんでしたもんね。

しかもストーリー要素の重要性は時が経つ毎にどんどん増してきています。

とても腑に落ちたので、ここからは僕の観点から変わりゆくコンピュータゲームの30年間について語っていきます。

ボタンを押すと反応するだけでも楽しかった昔のゲーム

「僕たちのゲーム史」では「ボタンを押すと反応する」物がコンピュータゲームと定義しています。

この定義付けを見てから思い出しました。

そう言えば僕、昔はボタンを押すことで画面上のキャラクターが反応するだけで楽しんでいたと。

Aボタンを押したらキャラクターがジャンプして、十字キーを押すことで左右に移動して・・・それだけで楽しんでいました。

それがいつしかステージをクリアする事に意識が行き、ゲームをクリアして世界の平和を救う事が目標になっていったんですね。

これって立派なストーリー性になる訳なので、知らないうちに自分の中でもストーリーがゲームの中で重要な位置付けになっていました。

ストーリー=イベントシーンじゃなかった!

全クリしてお姫様を救う!

これが僕のゲームをクリアする大きな動機です。

考え方によってはストーリーありきのように見えますが、だからといってストーリーを楽しむためにプレイしているわけではないんですよね。

その証拠に見ているだけのイベントシーンがダラダラと続いたら「早く触らせてくれ!」と思いがちですから。周りでもそういう方は沢山見てきました。

でも、矛盾していますよね?ストーリーありきなのにイベントシーンが長いと不満を持ってしまうって。

それで気がついたんですが、エンディングが存在するゲームってスタートからゴールまでがストーリーなんですね。

例えイベントシーンが長かろうが短かろうが操作するしない関係なくスタートからゴールまでがストーリーなんだと。

これは本書を読んで気付かされた事です。

それまで僕はストーリー=イベントシーンだと思っていて、自分がプレイしている部分はストーリーと見なしていませんでしたw

僕はキャラクターを自由に操作出来てエンディングが存在する一人用のアクションゲームが一番好きなんですが、これってつまり、自分で行動を起こしてストーリーを進めるのが好きってことなんですね。

ストーリーありきで作られている最近のゲーム

最近のゲームをプレイして感じるのは、ストーリーの重要性がどんどん増している事です。

言ってしまえばストーリーありきなんじゃないかと。

マップ画面に行き先マーカーが表示されるのも、行き先が一本道なのもすべては用意されたストーリーを快適に楽しんでもらうため。

グラフィックが綺麗になり、ボイスが追加されたのもストーリーを堪能してもらうため。

攻略するステージに明確なテーマ付けがなされ、NPCと共に行動するゲームが増えたのもストーリーに起伏を持たせるため。

少々強引かもしれませんが、エンディングが存在するゲームの多くは最終的にストーリーを楽しんでもらうためにゲームデザインを構築しているんじゃないかと思うようになりました。

てっきりイベントシーンが多くて登場キャラクターがよく喋るゲームばかりがストーリーありきと思っていましたが、そんな事はないんですね。

コントローラを床に置いて長いムービーを見させるのか?

NPCと行動を共にしながらリアルタイムの会話イベントを流してストーリーを楽しんでもらうのか?

すべては開発者のセンスに委ねられていて、大抵のゲームはプレイヤーにストーリーをどう楽しんでもらおうか試行錯誤して作っているのだと。

実際、まずはストーリーや世界観を組み立ててから開発を始めるゲームクリエイターは今まで多く見てきました。

こんな事、白い記号を操作するだけだった卓球ゲームのAC「ポン」(1972年)が出た頃は考えられなかったと思います。

ゲームにストーリー要素を求めるかで二分する趣向

FC「スーパーマリオブラザーズ」が空前のヒットを記録してから30年。

あれからゲームは大きく様変わりしてゲームユーザーの趣向も細分化されてきましたが、大まかに分けるとまずはゲームにストーリー要素を求めるかそうでないかに二分される印象です。

そして、ストーリー要素を求めている人もどのように向き合いたいのかは人それぞれ大きく異なると思います。

自分が行動を起こして物語を進めていくのが好きな能動型。キャラクターの話を聞くのをメインに物語を進めていくのが好きな受動型。

このように枝分かれしていくでしょうし、そもそも、操作しているキャラクターはプレイヤーにとってどんな位置付けなのかも異なっていくでしょう。

操作しているキャラクターは自分の分身なのか?それとも他人なのか?

考え方次第で趣向もガラッと変わっていくと思います。

大きく変わったゲームの価値観

また、ここまでストーリー要素がゲームにとって根深い物になった事で今と昔では価値観が大きく変わったと思います。

昔はボタンを押すと反応するだけで楽しかったゲーム。

そこから入ってきた者としては未だにゲームはおもちゃの延長線上にあるという認識があります。

しかし、ストーリーで遊ぶのが浸透してきた今、ゲームはマンガやアニメ、映画の延長線上に位置するものだと感じている人が増えているかも知れない。

僕はこのズレによって変わりゆくゲーム業界を悲観視したり、価値観が異なる人に自分の意見を押し付けて醜い争いをしておりました。

しかし、そんなのは遠い昔の話。今は色んな人が居るものなんだと受け入れるようになりました。

全体のまとめ

以上!「僕たちのゲーム史」を読んで感じた事です。

「僕たちのゲーム史」は330ページ以上に渡って独特な着眼点でコンピュータゲームの30年間をとても詳しく綴られていて興味深い内容でした。

強いて言えばもう少し一貫性をもたせて欲しいところですが、さすがに「ボタンを押すと反応する」「ストーリーの扱い」という2つのテーマだけでは限界があると思いますし、モヤモヤする部分があったからこそ今回記事にしたくなったので良しとします!w

いちゲームファンとしては独特な着眼点を持たせながらもこれだけの長文でコンピュータゲームの歴史を語れる著者(さわやか氏)の文章力や構成力、根気に感心させられました。

補足:ストーリーありきじゃないゲーム

補足ですが、世の中にはストーリーありきじゃないゲームも沢山存在します。

例えばマルチプレイ重視のFPS/TPS/格闘ゲーム。

これらのゲームは今起こっている対戦に勝つことが何よりも重要で、エンディングは存在しません。あったとしてもサブモードとして用意されているくらい。

スマホのソーシャルゲームも最近はエンディングが存在する作品もありますが、淡々とキャラクターを育てていくイメージが根強く、ストーリーありきには感じません。

しかも今はここで挙げたようなタイプのゲームに人気が集まっている印象です。

なので、ゲームにストーリー要素を求めている人が必ずしも大多数ではないんですね。むしろ少数派になってきたかも。

関連記事:ストーリー、シングルプレイ重視のゲームは終わったのか?

おお!この本を紹介するコラムが初チャットの話題にして1年以上経って登場するとは、すごい!この本は中坊の風邪で寝込んでた日に、父が買ってきてくれてそのあと最低2週はした本です。

日本におけるゲームの流れをコンピュータゲームの「ボタンの反応」と定義し、そこから、マリオのヒットの理由、ゲームにおけるストーリーの流れ、CDROMハード戦争、氷河期など、体系的にまとめられていて、教科書にしてほしいレベルでした。これのおかげで、ゲームの知識は大幅に伸びましたよ(*’▽’)

コンピュータゲームは、世界的に芸術扱いになってますが、それでも未だに明確な定義はないと言う感じです。で、これはゲームが何者にもなれる総合ツールである証拠かと思います(これについては、いずれ語りたいと思います)。

ストーリー重視は、芸術性追求の結果と、商業的に売れるからでしょうね。オープンワールドの成功なんかはそれを現してます。

確かにC-rexさんと会話している時によく「僕たちのゲーム史」が話題になっていましたね。

実は4年ほど前に購入して読んでいたんですが、記事にする機会を逃していました。それが最近、改めて読み直したので、記事にしようと思ったんですね。

本書はユーザーがゲームに求める要素が移り変わっていく流れを的確に記していてとても読み応えがありました。

かなりマニアックなゲームについても触れていますので、知識も身に付きますよね。

本当にゲームって何者にでもなれるんじゃないかと思います。だからこそ、僕はずーっと趣味として続けられているんですよね♪

完全にゲームにストーリー求めるタイプでしたわw

昔ながらのRPGやスマホゲーが合わないのも、この点を重視してるからで片付けられる部分がありますね

アクションやアドベンチャーは自分が直接的にストーリーを進められるから好きなんだなと思います

育成やレベル上げ、謎解きなんかはストーリーに直接繋がりづらいから苦手なのかなと

最近は洋ゲーもそうですが、ニーアといった和ゲーも作家性あふれる作品が受けたりしてますね

とはいえ、ゲームの中のストーリーだけでなく、友人やSNSなどでの話題作りといった、プレイ環境自体が自分のストーリーと言えたり、といった事もあるので

色々なゲームが出ることを歓迎してますねー

主人公を操作してストーリーを進められる媒体って他には存在しませんもんね。

タロンさんがアクションゲーム好きな理由がよく分かりました!

僕も気が付けば似たような理由でアクションゲームが好きになっています。

最近のゲームはリアルになり、没入感が重視されるようになってきましたので、あらゆる要素の整合性が求められるようになってきましたね。

育成やレベル上げ、謎解きも単に盛り込むのではなく、自然に絡ませないとストーリーの邪魔をしているように感じてしまいます(逆もしかりですが)。

プレイしたゲームの情報共有は楽しいですよね♪それが好きでブログを続けているところはあります♪

昔はボタンをいつどのように押すかの主導権はプレイヤーにあった。でも、ストーリーが親分になり、プレイヤーはその子分として、ボタンを押す作業を命令されてるようにも思える。

そういうゲームも増えてきましたよね。本書でもそうやってFFIV辺りを否定した書き込みを掲載していました。

ストーリーがないゲームも万遍なくプレイするタイプですが、ストーリーが重視されるゲームだと「モチベーション」をどう上げていくか、ってのが大きな焦点ですね。

確かニーアのヨコオタロウ氏が「動機付け」について話していたのを見たことがありますが、単に「お姫様を助ける」「巨悪を倒す」にも様々な動機が組み合わさっての目的になるんで、かなり大変な作業だとは思います(小並感

そうですね。モチベーションの上げ方は重要だと思います。

個人的にゲームのストーリー要素は動機付けを一番重視していますね。

ここがしっかりしていればクリアするモチベーションが高まりますので。

なかなか面白いですね

俺はゲームにストーリーを求めてない気がします。

自分の好きなゲームはだいたいストーリーよりも想像させたり挑戦させてくるゲームのが多いですね

昔から好きだったゲームはそんな感じです。

最近だとダクソしかりブラボしかりサガスカもそんな感じでした

逆に進めたいのに途中でやめちゃうゲームはFFの8以降が多かったです

8から先10以外クリアできませんでした

FFってブランドで買ってもストーリーに関心がなくなって積みゲーになります

極端な言い方ですが映画や漫画のが自分としては興味を惹かれる題材が多いのです

じゃあなんでゲームが好きなんだろうって考えたときに例えば昔のFEなんかはすぐ死んでしまい何度もやり直ししてましたが案外話飛ばし読みしててどんな話だったかよく覚えてなかったんでやっぱり挑戦するってのがモチベーションになってたと思います。

でも街や428なんかはストーリーが秀逸で続きが知りたくてずっとやってしまいますのでストーリーも大事なんだなあと思いますけどね

ありがとうございます!

むぐおさんはゲームにストーリーを求めていない感じですか。

想像・挑戦。なんか分かります。

特に昔のゲームって想像して楽しむ部分が強くありましたもんね。最低限のストーリーは用意されているけど、あとは想像してくださいみたいな。

あとは挑戦!これは僕も大好きな要素ですよ♪

ダークソウルシリーズは想像・挑戦。どちらも含まれているから好きですね♪

ただ、個人的にはストーリー要素があるからこそ挑戦心が高まるなぁと感じております。

「世界を救う」「お姫様を救う」など最低限でも良いので、エンディングを迎えるまでの動機付けという名のストーリーは欲しいですね。

この本は出たときに読みましたが、Web上の記述をわざとそのまま印刷したような文体や装丁がどうもだめで、いまいちピンと来ない本ではありました。でもおっしゃっていることはよくわかります。個人的に似たような趣旨の本でお勧めなのは、以前の投稿の繰り返しになりますけど、今から20年以上前に書かれた「ゲームの大學」と、比較的最近の本である「ゲームって、なんでおもしろい?」です。

ストーリーかゲーム性かという二元論になりがちなのは、音楽もそうだと思うんですよね。よく「最近の音楽はよいメロディがない、歌心がない」という人がいれば、「年寄りは歌詞にしか興味がねぇ、歌なんかどーでもいいんだよ暴れてぇだけなんだよ」という人もいる。マイケル・ジャクソンを大スターにした辣腕プロデューサーのクインシー・ジョーンズも「○○○○(某有名アーティスト)のヒット曲にメロディーがあるか?サビだけを数珠つなぎにしたものを曲とは言わねぇんだよ」と言ってたりして。サビしかない曲はイベントシーンだけのゲームみたいなものかもしれません。

一方同じコードのまま延々と続いていく、サビのない曲もある。中央アジアの村祭りのバンドとか、日本のチンドン屋さんの音楽なんかがそうです。その上に乗っかる、語りと節回しの世界。アジアのエンターテイメント文化には、そういうものが根っこにあるんです。それはゲームにも通ずると思うんですね。

それらの本も入手出来たら読んでみたいと思います!

あぁ、音楽の話はよく分かりますよ!

音楽ではメロディ重視か歌詞重視に分かれますが、言われてみると歌詞ってストーリーですもんね。

いくらメロディが良くても歌詞がダメだったら酷評する方は何度か見てきました。

それっていくらゲームとして面白くてもストーリーがダメだったら酷評するのと同じような事ですよね。

ゲームにしても音楽にしてもストーリーを盛り込むことで芸術性が高まりますので、そういうものを求めると土台が良くてもダメってことか。

あー違う…あー違う…違わないけど違う…どうせ人気ブログならもっとこう…啓発されてくれ…ライター界隈の…そうだな藤田祥平さんよお前が適任かもな…ign japanの記事だったら無料だしな…あとそうだな…ブロガー界隈だったらジニさんだな…ゲーマー日日新聞…読め…全ての記事を…

と感じました。おすすめです

ううう・・・申し訳ありません。「僕たちのゲーム史」で触れられているゲームを紹介してストーリー重視になった遍歴を書いていきたいところでしたが、今回は感想文になってしまいました。

ストーリーはある程度でゲームの中身のシステムはしっかり出来ているゲーム、システムはやや単純、けどストーリーが感動、という二つのタイプのゲームが僕は好きです。 最近感動したのはアトリエ新作。家族愛に溢れたいい内容でした。ブログ読んでもやはり家族愛に涙した人多かったです。

オデッセイも印象的。久々にあんな抜かり無いマリオを見ました。

抽象的な表現ですが、そういったゲームは割と出ていますよね。アトリエはその中ではどこに位置付けられるのかは作品に寄るのかも知れませんが。

星海社新書はサブカル界隈の新書を多数だしているちょっと変わったレーベルなんですよ〜

ラインナップを大手新書と見比べるだけでその異質さが分かるかと

いつ発刊とぎれてしまうのかとドキドキです(笑)

ゲームによっては「ワシは話の続きが知りたいんじゃ!戦闘(パズルとくetc)邪魔!!」とkentさんとは逆方向になりますね〜

だからこそ謎解きやパズル、戦闘をうまく物語内のカタチに溶け込ませてる作品は秀逸だと思います

必要性、必需性ってヤツですね!

出版社はあまり意識せずに買っていました。名前からしても珍しい感じがしますw

ゲームがストーリーの邪魔をしていると感じることは、アドベンチャーゲームではありましたね。あとはRPGもあるかな。

開発者もそれは避けたいからか、最近はいつでも難易度を変更出来る作品が増えてきました。

整合性も重要ですよね。ゲーム要素が浮いているように見える作品は今の時代、評価されにくく感じます。

お疲れさまです!いつもコラム記事興味深く拝読しております。

「アンチャーテット」「ラストオブアス」といえば、世界的にヒットしているシリーズですが

脚本や演出は確かに良く、続きが気になりクリアまで一気に行ったけど

そこまでのめり込んでハマれたほうではなかったんですよね個人的に。

両作とも基本的には次のムービー/イベントシーンをみるためにドンパチやステルス戦闘をやるゲームスタイルだったからだろうか?と。

じゃあ自分の好きなゲームスタイルは何か?と思案したら「ゲームらしいゲーム」と抽象的な答えが出てきてしまいます、どうしても(苦笑)

具体的なタイトルを想像したら時オカ、BotW、FO3、マリオ64が浮かんだのですが、これらのタイトルも極端なこと言うとストーリーありきといえばありきなんですよね。

揚げ足をとる言い方をすると、マリオも時オカも次のイベントシーン挿入まで、クリボーを倒したりダンジョンの謎解きを繰り返すわけで

ブレオザワもフォルアウ3も、どんだけ自由度高かろうが最後はマップに表示された目的地まで行って物語を展開させるわけで、

結局ストーリーありきなのは変わらないんですね。

じゃあ、よりゲームらしいゲームとして自分が好きなのは!?って考えたら

「シレン2」が出てきました(笑)

極論、シレンならば記号だけで成立し得るゲームなので、ゲームらしいゲームという表現が上記作品よりも合うと感じました。

とはいえ、シレン2の何が好き?と言われたらストーリー/BGMも推したいんですよ個人的には。

とりわけ、ストーリーは不要クリア後が本番言われるシレンだからこそ、シレン1,2の短くも魅力的なシナリオ、サウンドはもっと評価されていいのでは?と

本当に良い作品とは ゲームらしいゲームかどうか、自由度がどうかとかじゃなく、

「あのゲームの良いところは○○だ」と言われても、その○○の正反対に位置する関係ない要素すら素晴らしいくらいの出来を誇るゲームなのでしょう。

・・まあ、そんなゲームが常時出てくれてたら苦労しないんですが(苦笑

なるほど・・・ストーリーありきとは言いますが、あまりにもストーリー主導で一本道に感じると楽しめない感じでしょうか?

楽しめなかったアンチャーテッド、ラスト・オブ・アスと楽しめた時オカ、BotW、FO3、マリオ64。

前者はストーリー主導で行動面の自由度が低く、逆に後者は自由度が高くてプレイヤーに行動の自由を与えていると思います。

非常に分かりやすく分かれていますねw

シレン2に関しては土台となっている「ローグ」が記号だけで構成されたゲームらしいゲームでしたもんね。

加えてランダム要素が非常に多く、その一方で対処法も多いので、非常にゲーム性が高い作品だと思います。

しかもストーリーやBGMも秀逸なんだからあらゆる要素が高次元に達した作品ですよね♪

ストーリー要素が無くとも「動機付け」が出来ているかどうかってのも重要ですね。演出が濃くなくても「ピーチ姫を助ける」とか「バナナを取り戻す」とかちょっと入れてくれるだけで主人公が冒険する理由になるわけですし。

逆にストーリーがあるに越したことはないですが、キャラクターの主張に同調できなければ苦痛になることもありますね。

動機付けは重要ですね。簡単なあらすじやオープニングイベントがあるかないかでゲームをクリアするモチベーションって大きく変わってきますので。

ストーリー要素の強化も諸刃の剣で、合わないと苦痛になって印象が悪くなってきますよね。

ドラクエやらRPGと言う表現媒体として使える事が注目された事で、映画や書籍の様な物語の追求へ変化して行ったとは思う。

それからはストーリーの密度を高める足し算のゲームは増えたが余分な引き算を行う物は少なく、プレイヤーからの操作の介入が減る事になる。

昔のアドベンチャーゲームはコマンド総当り式で、一見煩わしいが操作の介入と言う点ではプレイヤーに体感を与えていた。

これを取り払った物は、読み物としては素晴らしくなったが、ゲームとしての操作の介入はゼロに近い。

結局は作り手も遊び手もゲームメディアをどう捉えているのかに寄る。

格闘やFPS等の対戦物は1プレイの時間制限と言う制約を前提にしており、引き算が機能する。

余分な物としてストーリーも削られるが、その為格闘ゲームのストーリーは意味不明な流れで展開する物も多く見られる気はする。

ドラクエIIIやFFVIIの大ブレイクは大きなターニングポイントだと思います。

これらの作品が生まれていなかったら、日本のゲームは違った方面に進化していたかも知れません。

ゲームをプレイするにあたって介入、体感は重要な要素だと思います。これらが薄れると物足りなさを感じてしまいますね。

「僕たちのゲーム史」ではアドベンチャーゲームの遍歴も上手く綴られていて、美少女アドベンチャーの台頭や選択肢を取っ払ったノベルゲーについても詳しく触れられていました。

格闘ゲームでストーリーをしっかり作るのってなかなか大変そうですね。ベルトスクロールアクションにするなどして工夫しないと。

ゼルダBOTWは面白いけどストーリーが薄い、という人と、ストーリーにすごい感動した、という人がいます

何をもってストーリーと感じるかで意見が両極端に別れる典型的な例ですね

それこそまさに「ゲームプレイも含めてストーリー」ですよね!

僕はゼルダBotWのストーリーも好きですが、ゲームプレイはストーリーの一部と見なしていなかったので控えめだと思っていました。

この本の内容通りにユーザーのゲームに対する興味の変遷なら僕は結構、ゲームの元祖の面白さを楽しいと思ってる人ですねwww

僕は未だにゲーム=おもちゃという扱いでストーリーはボイスと同じであったらいいけどなくてもいいという代物です。

なのでムービー重視ゲーや選択肢のないサウンドノベルはあまり好きじゃないかな。

任天堂のゲームとは相性いいですね。

トモフミさんはストーリー要素をあまり重視していない印象でしたが、やはりそうでしたか!

ゲームをどう受け止めているのかと思ったら、おもちゃの延長線上だったんですね!そうなると、任天堂との相性は良いと思います。

でも、最近はPS4のゲームにハマられているので、価値観が変わるかも!?

例え機種がPS4のゲームでも未だに僕は操作性を重視してます。

そもそもいろいろPS4のゲームに手を出してる動機がPS4のCPUによるぬるぬるとした動作ですから(笑)

最近ではドラクエXIやTB、ペルソナ5などでPS4のマシンパワーを実感してます!

飽きたゲームを売ってGWセールで購入した「ニューダンロン」や「テイルズ」でもその恩恵を感じます。

とにかく僕は操作性第一でストーリーやボイスはその次ですよ。

トモフミさんの信念は堅いと確信しました。是非、その信念を貫いてください!

僕も本当に好きなモノは厳選していきたいですね♪

ゲームも多様性を帯びて、同じゲームの中でも趣味嗜好が違ってきましたからね

短時間サクッと派として最近自分はストーリーのあるゲームは本当に苦手です。頭に入ってきません、テキスト読むのすらダルい(笑)海外のオープンワールド系すら疲労するレベルです。

格ゲーにもストーリー要らないと思ってます。日本のは特にキャラ売りしたいみたいだけど、キャラ背とか気にせずにブン殴ってたいですわ(笑

ストーリーが凝っているとゲームシステムとは別の部分で覚えないといけないことが増えてしまいますもんね。

気軽にプレイするのは難しいかなぁと思います。

サクッと楽しみたい場合はインディーズゲームが最適ですね♪

この本を読んだ訳ではないので、的外れになるかもしれませんが…

ストーリー=物語ととらえるとその通りかもしれませんが、ストーリー=ドラマ(ゲームプレイを通じてプレイヤーの心の動き)ととらえると…たとえFPSやTPSや格闘ゲーム、はてはスポーツ物やスマホゲーまで、プレイヤーそれぞれに、自分だけのストーリーがあるのかも?

自分だけのドラマを作るために対人戦ゲームをプレイする。それはあるかもしれませんね。

自分でドラマを作るのがマルチプレイゲームで、作られたドラマを体験するのがソロプレイゲームなのかも!?