目次

ゼルダの伝説シリーズが大好きです!

このブログを熱心に読まれている方は既にご存知だと思いますが、僕は「ゼルダの伝説」シリーズが大好きです!

そこで、本記事では「ゼルダの伝説」シリーズのどこが好きなのかいろいろ語っていきたいと思います。

そもそもゼルダの伝説シリーズとは?

「ゼルダの伝説」シリーズは1986年に誕生したアクションアドベンチャーゲームです。

箱庭マップを探索し、様々なダンジョンを攻略していくことがメインとなっていて、サブイベントの多さも特徴となっています。

主人公はリンク。作品によって年齢や立ち位置は異なります。

ゼルダの伝説シリーズとの出会い

僕と「ゼルダの伝説」シリーズとの出会いは比較的遅く、1998年に発売されたN64「時のオカリナ」からでした。

当時の僕はN64くらいしか現役のゲーム機を持っていなかったんですが、困ったことに当時のN64はめぼしい作品がほとんど発売されていなかったんですね。

そのためまだ持っていなかったPS1に目が行ってしまいました。

当時のPS1はとにかく勢いがあり、週に何十本もの新作ゲームが発売されていたんですね。

その中には個人的に欲しいタイトルも多く、PS1が喉から手が出るほど欲しくなったんです。

そんな中で発売されたのがN64「ゼルダの伝説 時のオカリナ」でした。

元々、本作の存在自体は月刊コロコロコミックのおかげで1997年頃から知っていて、興味はあったんですよね。

でも、ピーターパンみたいな服装なのが思春期の僕にとっては気に障ったため、第一印象はそこまで良くはありませんでした。

顔は良いのに、服装がなぁ・・・

これが幼かった当時の僕がリンクを見た時の第一印象だったんですw

しかし、発売が直前に差し掛かった時、店頭で無料配布されていたパンフレットを読んだことで一気に興味が出てきました。

三つ折りのパンフレットにはゲーム概要が細かく掲載されており、広げてみると裏面にはワールドマップがドーンと掲載されていたんですね。

冒険好きの僕はそれを見て胸がときめき、母におねだりして発売日に買ってもらうことにしました。

そして発売日にゲームをプレイし、最初のダンジョンをクリアして森から平原に出てみたところ・・・

そこには開放的な世界が広がっていたんです!

しかもリアルタイムで時間が流れ、昼と夜で出現する敵が変化したんですね。

周辺には沢山の穴が隠されているなど秘密も多く、臨場感のあるサウンドやグラフィックの素晴らしさと相まって本作には惚れてしまいました。

その後は光の速さで進めて何周もプレイしましたが、特典として付いてきたヒントブックを読んでいて思ったんです。

過去に発売されたシリーズ作品にも触れてみよう!と。

それから僕は弟の協力もあってGB「夢をみる島」、SFC「神々のトライフォース」といった過去作を続けてプレイしました。

当初はN64「時のオカリナ」とのギャップに戸惑いましたが、いずれも最終的には大ハマリしてしまい、「ゼルダの伝説最高!」と思うようになったんです。

それ以降はほぼリアルタイムで触れるようになり、「ゼルダの伝説」の新作が出たらほぼ必ず発売日に買っていました。

その多くが僕のハートを掴むものばかりだったので、僕のゼルダ愛は衰えるどころかどんどん強まっていったんですね。

ここからは僕が「ゼルダの伝説」シリーズ好きな理由を具体的に挙げていきます。

その1:探索して成長するゲームデザインが最高!

「ゼルダの伝説」シリーズは敵を倒しても主人公がレベルアップして強くなることはありません(リンクの冒険は除く)。

主人公を強くするには各地を探索して「ハートのかけら」などのアイテムを集めないといけないんです。

つまり、探索をすることで主人公が成長するゲームデザインとなっているんですね。

関連記事:ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルドに経験値の概念がない理由とは?探索を重ねて強くなるタイプのゲームが大好きです!

このゲームデザインが冒険好きの僕にとってはドンピシャだったんです!

「ゼルダの伝説」シリーズは難易度が高めに設定されている傾向があり、キャラクターを全く成長させていないようだとボス戦などで苦戦してしまいます。

そのため探索時に入手できるアイテムの有り難みが大きく、苦労して入手出来た時の喜びが非常に大きいんです。

このように「ゼルダの伝説」シリーズはプレイヤーの探究心が高まるよう徹底的に設計されているので、冒険好きの僕は虜になってしまいましたw

その2:嘘の世界と感じさせない徹底された気配り

僕はどこか醒めているところがあり、ゲームは作り物であることを念頭に置いてプレイしています。なので・・・

ここはこういう風に設計されているだろうからこんなことはできないだろう

なんて行動を起こす前から思い込むことがあるんですね。

例えば壁に向かって剣を振ったら貫通して何の反応も示さないでしょうし、看板は読むだけの役割しか果たさないでしょう。

ところが「ゼルダの伝説」シリーズは違うんです!

壁に向かって剣を振ったら跳ね返されるリアクションと効果音が鳴り響き、看板は引っこ抜いたり、剣で細かく斬ることまで出来ますからw

2018年だったらまだしも、1998年の時点でこんなところまで作り込んでいるのだからすごいですね。

これらはゲームクリアには関係のない要素なので、一見すると無駄な作り込みに感じられるかも知れません。

しかし、このような一見すると無駄な作り込みが「ゼルダの伝説だったらあり得るかも知れない」なんていうある種の信頼感を持つようになり、後述の奥深い謎解きを実現しているんです。

その3:色々試して楽しめる謎解き

N64「時のオカリナ」以降、「ゼルダの伝説」シリーズは探索だけではなく謎解きも重視されたゲームデザインになりました。

謎解きと言っても色々ありますが、「ゼルダの伝説」シリーズの場合は主人公を操作して試行錯誤できるところが好きです。

例えば与えられたアイテムだけを使って通常では行けないところまで飛んでいくとか。

ここで重要になってくるのが、前述の無駄に作り込まれた操作キャラクターやオブジェクトのリアクションです。

「ゼルダの伝説だったらあり得るかも知れない」なんていうある種の信頼感によってミスリードが生まれ、端から見たらとんでも回答で攻略してしまうようになるんですねw

例えば「時のオカリナ」では看板を剣で斬ることが可能で、しかも切れ端は水面に浮かびます。

当時の僕はその仕様を活かして切れ端を足場にして水面を渡ろうとしました!w

さすがにそんなことは出来ませんでしたが、Switch/Wii U「ブレス オブ ザ ワイルド」では謎解きに複数の解法が作られ、とんでも回答でも攻略できるようになったのだから凄いw

色々試して楽しめる

ここが「ゼルダの伝説」シリーズの好きなところです。

謎解き要素は他のシリーズ作品でも見られますが、「ゼルダの伝説」シリーズほどの奥深さを感じられたことはほとんどありません。

その4:妙にリアルで嘘のない描写

「ゼルダの伝説」シリーズは作品ごとに作風が異なります。

リアル系のもあればコミカル系のもあり、多種多様ですが、いずれにしてもある意味ではリアル系だと思うんです。

そう感じてしまうのが、ブラックな部分もしっかりと描いているから。

例えば街の住人。日本人の価値観からすると美男美女にしてしまいがちだと思うんですよね。

おじいさん、おばあさんキャラにしても整った顔立ちにさせたりとか。

ところが「ゼルダの伝説」シリーズの場合、住人は三枚目ばかりなんです!w

常識人の方がむしろレアキャラで、みんな実在する人の似顔絵みたいな顔立ちをしていて変なことばかり言ってきます。

しかし、その変なセリフの中には生活感が含まれていて、妙にリアルで似顔絵みたいな顔立ちと相まって本当にそこで生活しているかのような錯覚を持つようになってくるんです。

おかげで「ゼルダの伝説」シリーズに登場する街の住人は主人公に行き先を伝える”動く看板”ではなく、”本当の住人”として記憶に残ってしまいます。

その5:音で遊べるからこそ耳に残るサウンド

「ゼルダの伝説」シリーズはBGMの評価も高いですが、その大きな要因が音で遊べるからだと思っています。

多くのシリーズ作品にはオカリナなどの楽器が存在し、中には実際に演奏してイベントを発生させられる場合もありますが、それがプレイヤーの心に残る大きな要因になっていると思うんです。

確かにいちいち演奏をして仕掛けを動かしたりどこかへワープするのは面倒なところがあります。

しかし、プレイヤーが演奏に介入できるからこそBGMが記憶として残ると思うんですよね。

「ゼルダの子守唄」「サリアの歌」「いやしの歌」辺りは何度も演奏したからこそ僕の心で奏で続けられるようになりました。

その6:常にチャレンジング

「ゼルダの伝説」シリーズは30年以上の歴史があり、これまでに本編だけで10作以上が発売されてきました。

これだけの作品が発売され続けるとマンネリが付き物となりますが、個人的にそう感じたことはほとんどありません。

それは、常にチャレンジ精神があると感じるからです!

簡単に過去作でチャレンジしたことを振り返ってみたいと思います。

リンクの冒険/FC(1987)

⇒2Dアクションゲームになり、経験値やレベルの概念を追加。変えすぎたあまり別ゲーに。

神々のトライフォース/SFC(1991)

⇒高低差を追加。ストーリー要素を強化。2つの世界を行き来する仕掛けを導入。

時のオカリナ/N64(1998)

⇒2Dから3Dへ変更するにあたってオートジャンプ、Z注目など数多くの新システムを搭載。

ムジュラの仮面/N64(2000)

⇒3日間を何度も行き来して謎を解くゲームデザインに変更。

風のタクト/GC(2002)

⇒キャラクターを猫目のトゥーン調に一新。動きもアニメチックになり、船に乗って島々を探索するスタイルに変更。

トワイライトプリンセス/Wii/GC(2006)

⇒再びリアル調に一新。Wii版はリモコン操作に対応。

夢幻の砂時計/DS(2007)

⇒操作をタッチのみに変更。定番アイテムの「ハートのかけら」を廃止。

スカイ ウォード ソード/Wii(2011)

⇒Wiiリモコン操作を前提としたゲームデザインに切り替わり、アトラクション重視の構成に。

神々のトライフォース2/3DS(2013)

⇒アイテムをレンタルするシステムによって好きなダンジョンから攻略できるレベルデザインに変更。

ブレス オブ ザ ワイルド/Switch/Wii U(2017)

⇒オープンワールドマップを採用。ダンジョンはもちろん、攻略ルート、謎解きなどあらゆる要素を好きな順番から攻略したり、スキップできるようになった。

このように「ゼルダの伝説」シリーズは新作を出す毎にアタリマエを見直そうとするので、これだけ発売されているにも関わらずそれぞれハッキリ区別出来ます。

それでいて本質は守っているから凄い!

人それぞれシリーズに求めているものは異なるので賛否は分かれますが、僕個人はここで挙げたすべての作品を「ゼルダの伝説」だと思っています。

ゼルダの伝説によって構築された僕の価値観

以上!僕が「ゼルダの伝説」シリーズ好きな理由でした!

間違いなく「ゼルダの伝説」シリーズは僕のゲームに対する価値観を構築してくれたと思います。

その影響でシリーズ作品を追いかけるだけではなく、フォロワータイトル、そしてメトロイドヴァニア、高難易度アクションRPG、箱庭アクションゲーム、オープンワールドアクションゲームなど類似性のあるジャンルを好むようになってしまいました。

今、僕が「メトロイド」や「ダークソウル」シリーズや類似作に片っ端から手を出しているのも根底には「ゼルダの伝説」好きというのが絡んでいるんですね。

また、「時のオカリナ」の影響で宮本茂さんの大ファンになり、彼が深く絡んでいたらゲームデザイン問わず買うようになってしまいましたw

このように「ゼルダの伝説」は僕に様々なきっかけを与えてくれた作品なので、ゲームのシリーズ単位で見ると最も好きです。

ですので、kentworld=ゼルダの伝説好きな人と思っていただいて構いません!

おまけ:持っている主なゼルダの伝説グッズを紹介!

2011年に任天堂のオンラインストア限定で販売された3DS。

既に3DS本体を持っていたのに、あまりのカッコ良さに買ってしまいましたw

こちらは「ゼルダの伝説30周年記念コンサート」のマスターチケット購入者記念グッズ「ピンズセット」。

オリジナルロゴデザインのピンズなどが5個も収められており、専用の箱にしっかりと収められています。ゲーム関連のイベントで余裕があったら付けたいですね♪

2017年5月に発売された一番くじ「ゼルダの伝説 ハイラルライフスタイル」のB賞となる「マスターソード折り畳み傘」。

実際に傘として使えるので、もし、ゲームイベントに行く時、天気予報で雨だったら活用していますw

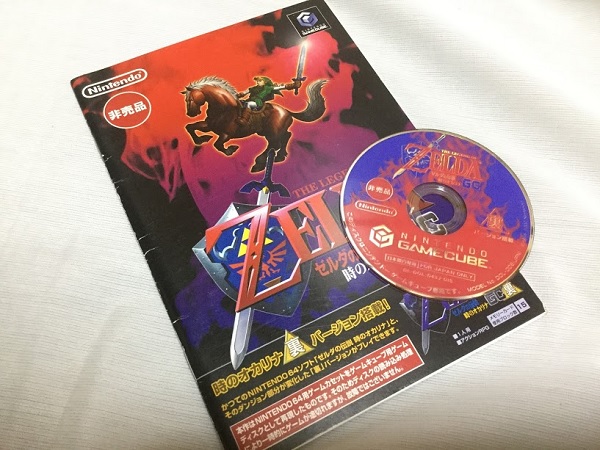

GC「風のタクト」の予約特典だった「ゼルダの伝説 時のオカリナGC」。

発売中止になった64DDソフトの「裏ゼルダ」が収録されていたので、これ目当てで「風のタクト」を予約してしまったw

もちろん、ゲーム自体も「風のタクト」発売までに裏表クリアして準備万端でしたね♪

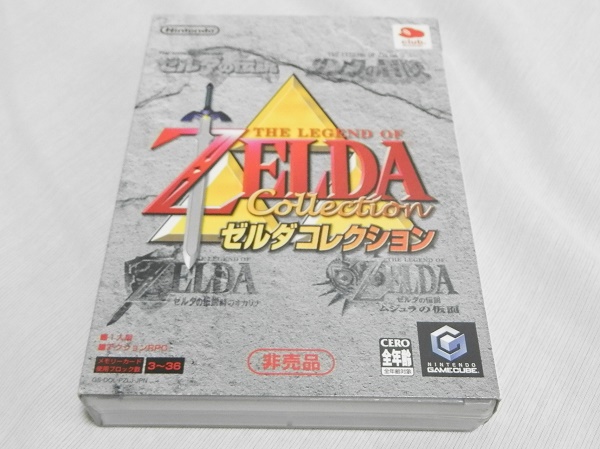

「ゼルダの伝説」シリーズ4作を収録したゲームキューブ向けのコレクションパッケージの「ゼルダコレクション」。

収録タイトルはやや中途半端ですが、シリーズファンとしてはたまらない非売品グッズです♪

2004年にクラブニンテンドーの目玉景品としてラインナップされていました。

トライフォースのシルバーアクセサリー。今では体の一部になりました♪

関連記事:トライフォースのシルバーアクセサリーを付けて合コン行ったらどうなるのか試してみた!

そのほか持っている「ゼルダの伝説」グッズ。

シリーズの歴史が長く、グッズの種類も膨大になっているのでコンプリートする気はないですが、見かけたら買うことが多いですね♪

最後に・・・

ゼルダの伝説、だーいすき!!!!!!!

当ブログで公開した「ゼルダの伝説」シリーズのレビュー記事一覧はこちら。

自分もゼルダが好きなゲームを構築した原点である特別なシリーズですね。

時のオカリナでは看板を使って何時間も遊べましたが、嘘を嘘と感じさせない細やかな作り込みはBotwにて1つの完成形となりました。

マンネリという言葉とは無縁でありながらも、どこか安心するゼルダらしさを忘れないこのシリーズがある限りは任天堂から離れることはありえないですね。

グリグラさんのゼルダ愛も凄まじいですからねーw

ゼルダって本物だと騙せる魔力を持っていると思います。

僕がBotw好きな理由がこれまで以上に嘘を嘘と感じさせない作りだったからなんですよね♪

僕もゼルダがある限り、任天堂。そしてゲームから離れることはないでしょう笑

まさか最後のセリフはHAZUKIルーペのオマージュではないですか?

特に意識はしていませんでした。ちょっとかわい子ちゃんになっただけですw

ゲームである以上少なかれど「嘘」はあるんですが、ゼルダってその嘘のつき方が異様に上手いんですよね。(褒め言葉ですよ?)

初見を感動させる時オカのハイラル平原も、実際はそんなに広くも密度も濃くない…んですが、高低差を上手く使ったりエポナで遊べる柵を所々に設置したりでそれを感じさせない。

Botwのロッククライミングも、あれだけでフィールドの空間密度を(体感的に)倍増している。

ゲーム的な都合を巧妙に演出しているのは、現代でも一線を画す所だと思います。

そうなんです!ゼルダも何もかもリアルにしているわけではないですからね!w

例えば木が切れる点にしてもあんな早く切ることは現実では出来ませんし。

時のオカリナのハイラル平原は当時、端から端まで2時間掛かると思い込んでいましたw

おっしゃる通り実際にはそこまで広くないのに、見事に騙されてしまいましたよw

ケントさんにとってのゼルダはホントに僕にとってのFE、逆転裁判、ドラクエ(本編)にあたりますね。

本作はシリーズによっていろんな特徴があるので、それを真に楽しめてるのは羨ましいです。

僕にとってゼルダは良作の部類だけど、毎回謎解きで詰んで最後までやれないんですよね(´・_・`)なので苦手なシリーズ…。

小学生の頃にもしハマってたら、攻略本がまだ活気あった時代なので、攻略本片手にゼルダを遊んでそう(笑)

それだけバカだから謎が解けないんですよ?

そんな僕ですが、好きなゼルダはやっぱり夢をみる島、ふしぎのぼうし、ゼルブレ 、あとは雰囲気的に風タクです。

スマブラではどれもかわいいリンクととってもかわいいゼルダ、それに一番カッチョいい頃のガノン叔父様が出るのでゼルダシリーズに目が離せません。

そうですね、このゲームシリーズがあるからゲーム好きでいられると胸を張れるような存在ですから♪

謎解きは僕も詰まりますよ~。酷い時は数十分、数時間詰まります。

でも、詰まりに詰まって解けた時の達成感が格別なんですよね~!

昔のゼルダだとヒントが少なくて大変でしたw

今はヒントが増えて謎解きに関してはだいぶ簡単になったと思います。

ゼルダはファンタジー系で世界観などに限ると好きな人はさらに多そうですね。

ゼルダへの愛がすごいですね

いきなり時オカからやったらそりゃハマりますよ笑

俺はスーファミのゼルダにすごくはまって時オカにめちゃはまってムジュラは難しくてクリア寸前でやめてしまいましたね

風のタクトが1番やりこんだと思います

正直トワプリはどうもおもしろくなくてスカイウォーソードはやってません

ブレスオブが最高の出来でしたね

実はダンジョンの後半の仕掛けだらけなのがわりと苦手なタイプでして、、

しかしピーターパンのようなリンクがいまはかっこよくなってるのがすごいですよね

改めてゼルダ愛を爆発させてしまいました!

本当に時のオカリナのインパクトが凄くて凄くて・・・

あそこまで僕を夢中にさせた作品はそうありません。

トワイライトプリンセスは好きな人も多いけど、時のオカリナのアンサーというイメージが強いですね。

ダンジョンに入ってから「うわ!めんどくさそ」と感じたことは何度かありますw

そう感じさせないよう誘導させるのも大切ですね。

Botwではピーターパンの見た目も含めてアタリマエを見直してきました。

これだけ愛せる作品に出逢えた事は幸せですねぇ?

僕にとってだと……最近だと龍が如くシリーズかしら。

今までのゲーム人生だと、やはり「レッスルエンジェルスサバイバー」ですねぇ。プロレスファンの夢である団体運営が出来るので兎に角幸せになれますね。元のパソコンの作品は未プレイで、スーパーファミコンで出たイマジニアが発売した作品でハマりました。

現在、この作品の流れを組むリングドリームっていうパソコンのゲームがあるんですが、これも未プレイで、いつかまた団体運営が出来る作品がPS4で発売される事を夢みてますねぇ?

世の中にはどんなことにも夢中になれない人もいますからね。

そう考えると幸せ者だと思います♪

「レッスルエンジェルスサバイバー」はノーマークでした。

団体運営ですか。プロレスには詳しくないので上手く言えませんが、ファンにとっては溜まらない作品になるのですね。

最近はレトロゲームをオマージュした作品も色々出ていますので、発売される可能性は十分にあると思います。

クラウドファンディングなどで資金を集めたらさらに可能性は高まると思います。

僕もゼルダは大好きでーっす!!これについては語れば止まらぬほど・・・!特にオカリナはシリーズで一番長くプレイしましたね~、次点でムジュラその次ブレワイですかね。このシリーズの良いところはケントさん言う所の「探索」の密度なんです、そして3Dゼルダから出てきた戦闘の駆け引き・・・。これが好き過ぎて何度もプレイしちゃうんです!

因みにこれは余談ですが・・・、僕がダークソウルを買うきっかけになったのは弟が「ダクソはゼルダのボスラッシュみたいなやつだから兄ちゃんに向いてんじゃね?」って言うから買ったんですよ。

無論その後「違うじゃんっ!!ゼルダのボスラッシュと全然違うじゃん!!!」ってなって慌てふためきましたけど(笑)

ですがキッチリと1から3までプレイし尽くしましたけどね!

天火星さんの中でもゼルダは重要な位置に入るんですか!?

それは嬉しいですね~

ちょっとマニアックな部類のシリーズかと思っていましたので。

好きな作品の上位、僕と被っているじゃないですか!それらの3作品は鉄板ですね~!

ダークソウルとの出会いは弟さんのプッシュからでしたか!?

僕もゼルダのボスラッシュとはちょっと別物かなと思っていますが、探索要素が強い点は共通していますので、ゼルダファンとの親和性は高いタイプのゲームだと思います。弟さんに感謝ですね♪

あと複数人でしか遊べない4つの剣とか、TVとGBA両方使わないと遊べないナビトラッカーズ(4剣+)とか、友達と遊ぶとメチヤメチヤ面白いのに一人で遊ぶとクソゲーにしかならないトラ3とかですね

こんなのゼルダじゃねーという人もいましたが、そういう意味では昔からアタリマエは見直され続けてきたんですね

これだけ見た目もシステムも雰囲気も世界設定すらバラバラで、なおかつシリーズとして一貫性があるというのはスゴいと思います

本当に派生も本編も冒険しまくりのシリーズですよね。

その割にはファンからの反発も風のタクトなど一部を除いて少なく感じます。

それはシリーズとしての一貫性があるからなんでしょうね♪

ゼルダの伝説はうちの妻の妹さんも大好きです。

自分も好きですが、今は長時間やる体力が無いですね(笑)

ゼルダの伝説出たらプレゼントしてプレイしてもらって感想聞いて楽しんでます。

そんなこんなで風のタクト以来ゼルダシリーズクリアしてません。

時オカはハート3つ縛りで楽しんだりもしました

ボンゴボンゴ(だっけ?)までいったんですけどねぇ

アイツ強いですわ(笑)

個人的にふしぎな帽子と夢を見る島らへんがサクッと楽しめて良かった気がします。

つぐみさん一家もゼルダファンとのことでいつもコメントを楽しく読ませていただいています。

風のタクトって当時は結構批判されていましたが、いつしか再評価されて好きな人がかなり多いことを知りました。

つぐみさんの風のタクト愛、もっと聞きたいです!

時のオカリナのハート3つ縛りは凄い!ボンゴボンゴまで行けたら十分ですよw

GBゼルダのコンパクトさも良いですよね。最近、本作をリスペクトしていると思われるインディーズゲームのminitをプレイして思いました。

一番最初にプレイしたゼルダは自分も時のオカリナでした。最初にハイラル平原に出た時は衝撃でしたね!今でこそオープンワールドの広大な世界が当たり前になりましたが、当時はあれほど広いフィールドはほとんど見たことがなかったのでエポナでひたすら駆け抜けてましたw。

風のタクトはゲーム内のフィギュアコンプしましたよ〜w写真3枚しか撮れないのでいちいちダンジョンから戻って来るのが苦痛でした、今なら絶対できないですw

あの広大すぎる海にも良くも悪くも驚きました!

3DSのストア限定版カッコいいですね!

自分は神々のトライフォース2の本体同梱版を購入しました!これもゼルダらしいデザインになっていて今も大事に使っていますよ〜!

archerさんとは同世代ですが、ゼルダの入り口も同じでしたか!?

当時、知り合っていたら時のオカリナの話ばかりをしていそうですね笑

小学生ながらもあのゲームの衝撃は計り知れなかったので、もっと多くの人とリアルタイムで話題を共有したかったなー♪

風のタクトのフィギュア集めはオマケ要素ではありましたが、ついつい集めたくなりますよね。確かにあれは不便だったので、段取り良くやっていましたw

限定3DSをゲット出来たときは凄く嬉しかったです。当時は限定3DSってほとんどなかったので。

その後、神トラ2やムジュラでも限定本体同梱版が出てきましたね。さすがにあれは予算の関係で買えませんでしたが、余裕があれば僕も欲しかったので羨ましいです。

コレクションで初代とリン冒をチマチマ触ってみたのだが、初代はMAPグルグルさわっているだけで結構面白くは感じられるな。

まわるだけで攻略まで行けてないがそこは遊び方がわかればだな。

リン冒は面白さが別の方向性になりすぎて取り敢えず保留しておこうとなったが。

にしてもN64ゼルダからのユーザーが多いな。

3Dとオープンワールド系の相性の良さなのやも知れんが。

単純に謎解きとしてはトライフォース系の2Dがサクサクしていて良い気もするがね。

正直な所ゼルダはトライフォース以降で化けた感が強く、後は2Dか3Dか好みで初プレイを選び冒険を楽しんだら良い気がしいている。

間違っても慣れてないユーザーが初プレイを初代リン冒でノーヒントは止めた方が良いな。

初代は序盤から自由度が高いですからね~。

最初に挑戦するダンジョンに挑むまでのブラブラが楽しいのは分かります。ある意味、オープンワールドゲームなんですよ。

リンクの冒険も多少の自由度はあるけど、レベル制を取り入れて別ゲーになってしまいました。

時のオカリナから入った人は本当に多いですね。それだけ、本作が衝撃的だったんだと思います。

謎解きに関しては時のオカリナから本格的になりました。それまではブロックを押したりスイッチを作動させるシンプルな感じでしたからね。

ゼルダ愛にあふれた記事でしたね!

たくさんシリーズをプレイする程、自分がそのゲームの何に惹かれているかだとか、わかってきますよね。

僕が初めて触れたゼルダはリンクの冒険ですね。友人の家で、神殿のエレベーターの隙間から敵を攻撃してた記憶があります。ただ、難しくて最初の神殿すらクリア出来なかったですね。

個人的には5作ほどチャレンジしているんですが、クリアはできていません‥。ブレスオブザワイルドは、いずれ体験したいと思っています!

この記事はいつもより本気を出して書いてみました!

ここで改めて本気の愛を読者に投げかけようかと思いまして笑

リンクの冒険はシリーズの中では異端児ですが、実はシリーズの中ではかなりの売上なんですよね。当時、あんなにも売れたのは信じがたいですが。

是非、ブレスオブザワイルドで生まれ変わったゼルダを堪能してください!

ゼルダは僕も1,2を争うくらい好きなゲームシリーズですね〜。初めてプレイしたのは神トラですが、本格的にハマったのは時オカからでした。その次にプレイしたムジュラの仮面が時オカ以上に楽しめたので、一気に好きなシリーズになりましたね。

ゼルダシリーズが面白いのは表面的なリアルさではなくゲーム内でのリアリティを追究した世界観やシステムにあると思っています。見た目がリアルな作品なら他にもいくらでもありますが、ゼルダはBotWのように見た目はリアルとは違っても、まるで本当にその世界に入りこんでいるかのような没入感がありますよね〜。オブジェクトにしっかりと干渉できるのもその一つですよね。

単純に謎解きや、戦闘、探索だけみても常に高水準なので毎回驚かされてしまいますよ!

果たして次のゼルダがどんな作品になるのか、今から楽しみで仕方がないです笑

そうなると、この記事はドンピシャですね!

ゼルダシリーズで好きなところ、全く同感です。さすがナスタさん。ゼルダの本質をよく分かってらっしゃる!

表面的なリアルさは作品によりけりだけど、ゼルダは内面が凄くリアルなんですよね。その点に関してはあらゆるゲームを凌駕しているんじゃないかと思っています。

それ故にゼルダを基準にすると他が嘘っぽく感じてしまうから罪なシリーズですよー笑

ゼルダシリーズは本編までに繋ぎのタイトルが出るようになっているので、そろそろ派生作品が発表されそうですね。楽しみです♪

こんにちは。

ゼルダの伝説は私も好きですね~

やっぱりディスクシステムの1作目かな~

そして「リンクの冒険」で挫折して、

SFC「神トラ」でやっぱり面白いな~!と再認識する感じ(笑)

3Dゼルダでは「風のタクト」が好きですね~

リンクの冒険はシリーズの中でも凶悪ですもんねw

あのペナルティは勘弁してほしかった。でも、妙な魅力はあります。

それにしてもリアルタイムでシリーズをプレイされているとはさすがです!

自分もたまにゼルダ愛を爆発させますw

自分のゼルダ愛はかなり狭い(1作品しかプレイしてないため)ため、正直しょぼいことこの上ないですが、たまに友人相手に話すものの相手との温度差に冷めてしまうことが多いですw

スカイウォードソードはかなり好みに合いそうな作品なんですよね…

Wiiリモコン操作しかり、作風しかりで。

まあまだ時オカ3Dを放置している人が言うセリフでもないですけどw

Botwも興味ありますが、先にオープンワールドの予習が必要になりそうですw

メトロキシドさんが時のオカリナのくだりは共感してくれないかな-と密かに期待してしまいましたw

ゼルダはメトロキシドさんの世代だと馴染み薄いのかな?ブレスオブザワイルドでもっと広まってほしいな~

スカイウォードソードはシリーズの中では行動面の範囲が狭いですが、その分密度が濃く、濃密ゼルダと謳われました。

全作品をプレイしたが、ムジュラの仮面が一番好きだな。

リメイクはちょっと微妙だったが。

僕もブレスオブザワイルドが出るまではムジュラが一番好きでした!w

私も「時のオカリナ」でデビューした身です。正確には3DS版のものですが。

このシリーズを振り返ってみると、(チョット変な言い方ですが)「陰と陽の二面性の活用」が絶妙だと感じます。複雑なダンジョンの謎解きや強大なボス戦、そして独特の仄暗い雰囲気と、それらを解いて物語が進み、新たな色彩のフィールドに向かえるときのワクワク感が順繰りやってくるんですよ。「このトンネルを抜ければ光が見える!」「光の先にはまた次のトンネル(=困難)が待ってるんだろうな・・・ワクワク!」っていう感覚です。うまく書き表せず申し訳ありません。

そしてこのシリーズの特に好きなところって、そのフィールドが多種多様なところなんです。草原はもちろん、森・砂漠・海辺・雪山・火山・廃墟etc…と、色んな場所を行けるのが大好きなんです。特にBOTWの「どこへでも行けるゲームデザイン」は、僕にとって最高に濃密な疑似世界旅行でした。

コントラストは多くのシリーズに備わっていて、そこは僕もメリハリがあって好きですね♪

時のオカリナにしても明るい面もあれば陰湿な部分もあり、二面性はしっかりあると思います。

フィールドの多様性も魅力ですよね。冒険している感を出すためには多様性も大切ですから。

新しいロケーションを見るために冒険してしまうところはあると思います。

そうですね、今度の一番くじが楽しみですね(ゼルダファン時候の挨拶

ゼルブレも全部がリアルじゃないんですよね。木を切ったらグラフィックではきちんと加工された木材に変化するし、イノシシとか撃ったら肉になる訳でw

そういうゲーム的おやくそく表現にツッコミを入れつつも、でも「これは出来ちゃうんでしょう?」と懲りずに色々試しちゃうんですよね…。ゼルブレはほんとに色々出来ちゃって(ハヴォック神をきちんと調教した物理エンジン積んだおかげでしょうが)、ほこらの解法が複数あったりして面白かったですね。

だが桃白白やらフライングマシンやら厄災リンクまで編み出した方々は凄過ぎると思いますw 何故それをやろうと思った&出来るまでやり続けた。

「アクション案が先にあってストーリーは後から付いてくる」手法で創られているそうですが(だから最初はマリオになるかゼルダになるかも決まってない)、嘘やろあんなに泣かせる話ばっかなのに…と言いたくなる位ストーリーも物凄いのも推しポイントです。

神トラまでは正統派だったのに夢島で「…え?いやいや外伝作品だから…」と震え声出してたら時オカのラストがアレだよアレ。そこからムジュラでぶん投げられてからの風タクでとどめの一撃もらいました。

最近の作品では「如何にゼルダを好きになって貰うか、助けたくなって貰うか」を考えてデザインしているようで、それでいてあざとい出来栄えではない上にスカウォもゼルブレも違うゼルダなんだから恐れ入りました。

別ラインにヒロイン候補も揃えてますしね!ミドナやメドリやミファーたんやファイさんとかね!(いやトワプリのヒロインはむしろミドナうわまてなにをするやm

リモヌン操作のスカウォは尖り過ぎてたかもしれませんが、個人的には大好きな操作性だったので、外伝作品でもいいから続けて欲しいんだけどなと願っています。Switchならもっと進化出来そうですし。

今、ゼルダでホットな話題といえば一番くじとコンサートですよねw

そうそう、ゼルブレも全部がリアルじゃないんですが、デフォルメするところの選別が上手く、嘘だと感じさせないんですよね。あの取捨選択は本当に見事だと思います。

物理演算処理によるオブジェクトの干渉もシリーズの到達点に感じられる出来栄えで、初めて触った時は「これだよこれこれ!」と思いました。

ストーリーは後付ではありますが、そう感じさせない完成度ですよね。この点に関しても常に感心しまくりです。中には後付だと分かっていながらも細かい設定を調べてしまう人も居るわけで・・・似たような世界設定の作品とは似て非なる作りをしているのに、一緒くたにもされるのだからすごいですね。

ゼルダシリーズってどれも尖っていて面白いけど、それっきりで終わらせる潔さも素敵です♪

ゼルダシリーズ、本当に面白いですよね!

ダンジョンのなぞ解きを解けたときの爽快感や強敵の行動を読んで攻撃やアイテムを当てていく緊張感、各所に隠されたハートのかけらさがしなどの探索など様々な要素が詰め込まれていて楽しいです。

世界観の構築も徹底したつくりがなされていますよね。例えば時のオカリナのハイラル平原、広さもさることながら平原で見る夕日と夜明けの朝日は今のゲームに劣らないほどの感動を味わえました。

あと、城下町も人々のにぎやかさが伝わってきてまるで本当に存在するんじゃないかと思いました。

プレイしたのは現時点で時のオカリナ、神トラ2、夢をみる島の3作品だけですがどれもそれぞれ違った個性があって面白かったです。

近いうちに他の作品もプレイしていきたいです!

ゼルダシリーズってそれぞれに色んな遊びが詰まっていますよね。

それらをプレイヤーが好きなように楽しめる懐の深さも大好きです♪

時のオカリナのハイラル平原ってBGMがリアルタイムで変わるんですよね。

夕日と夜明けの朝日はBGMとのシンクロとも相まって感動的で、1998年に発売されたゲームとは思えないくらいの没入感があります。

城下町は3Dと2D表現を上手く混ぜ込んで雰囲気作りを徹底していましたね。

挙げられた作品も素晴らしいと思いますが、是非、他の作品も楽しんでもっともっとゼルダを好きになってください♪

自分が一番好きなシリーズです!(知ってるかw)

ゼルダシリーズは一本一本のクオリティが異常に高いので大抵その年のメタスコアのトップクラスになりますよね〜

点数だけで言うと対抗できるのが、GTAシリーズ位かな?

言及されていますが、実は結構ゲーム的に意味ないところで説得力を持たせようとしているんですよ

看板が切れるのはミヤホンの指示でそうなったという話を社長が訊くで見た覚えがあります

そういった「キャラクターがオブジェクトに干渉できる」というのはbotwで存分に活かされていますね〜

システムを変えてもゼルダらしさが残るのは、こういったこだわりがブレていないのが一番の要因だと思いますね

この記事はyyさんにとってもドンピシャじゃないでしょうか!?

メタスコアの高さはシリーズファンとして誇りに思います。メタスコアはゼルダの凄さを知らしめたい時の謳い文句としてよく活用していますよーw

ミヤホンの目利きはいつも驚かされていますが、看板の話も素敵ですよね。

オブジェクトの干渉に関してはちょっとマニアックかと思いましたが、yyさんを始めコメントに書き込まれている方々も同じように感じられたようで、共感出来て嬉しいです♪

ゼルダらしさは人それぞれ異なるとは思いますが、僕は記事で挙げた点だと思っています。

国内においてここまでゼルダ愛がある人はkentさんの右に出る者はいませんね、海外だと更に強者がゴロゴロいそうですがkentさんもそれに負けないくらい頑張ってください。自分は元々ゼルダはそこそこ好き程度でファンという程ではありませんでしたがこのブログ読み始めたときは丁度スカイウォードソードを猛プッシュしてましたからそれに影響されて自分もゼルダファンになってしまいました、ゼルダ関連のグッツは持っていませんが殆ど全タイトルをプレイしできたのでこのブログの影響が強く受けてるのが実感できます。

本当ですか!?そう言ってもらえると嬉しいですね~。

ゼルダがあるからこそゲーム好きでいられ、このブログが存在するので、僕の体の何割かはゼルダで出来ていますよw

このブログが影響でゼルダファンになったんですか!?その言葉だけでブログをやっていて良かったと思いましたよ(^^)

文章でも熱気って伝わるものなんですね。この記事もかなりの気合を入れて書いたので、それが皆さんに伝わったようで報われましたw