▼この記事で主に伝えたいこと

・ゲームの楽しさが確信に変わるにはルールの理解が必要。

・複雑化することで本質がボヤけていく。

どうも!KENT(@kentworld2 )です!

みなさんは複雑なゲームをライトユーザーに触らしても楽しんでもらえなかった経験はないでしょうか?

ライトユーザーとコアユーザーの価値観は全く異なるので無理もありません。

ですが、何故ライトユーザーは複雑なゲームを楽しめないのでしょうか?

本記事ではライトユーザー代表として語らせていただきます。

え?お前はライトユーザーじゃないだろう!だって?w

いえいえ、そんなことはありません!

ぼくだって特定の分野ではまだライトユーザーなんですよ。

例えばついこの間まではレーシングシミュレーターをほとんどプレイしていませんでした。

なので、プレイを開始した直後はライトユーザーの視点で物を見ることが出来たんですね。

本記事ではその辺りの話を中心にしていきます。

目次

ライトユーザーの視点から見た複雑なゲームを楽しめない理由

その1:何をやったら良いのか分からない

あれ?自分は今なにをやったら良いのだろうか?

不慣れなジャンルに手を出した時、ぼくはこう感じることがよくあります。

試行錯誤を楽しめたら良いんですが、なんにも分からない場合そうはいきません。

試行錯誤が楽しいって言いますけど、それは明確な目的がハッキリしていること前提だと思うんですよ。

明確な目的すらも分からない場合、途方に暮れて「つまらない!」って感じる恐れがあります。

例え触っているだけで面白いゲームだったとして「なんとなく面白い」で終わってしまい続かないでしょう。

その2:正解が分からない

ぼくの中でゲームは「用意されたルールの中でいくつもある選択肢の中から限られた正解を探し出していく」という認識があります。

なので、正解が分からないのは非常にモヤモヤするんですよ。

いくつもある選択肢の中から限られた正解を探し出してゲームに「エライ!」って言われることに快感を示しているのに・・・。

慣れている人からすると「正解が分からないってそんなのあり得るのか?」なんて思われそうですが、複雑化したゲームの場合はよくあるんですよ。

シリーズの中には作品を重ねる毎に新要素が追加されていくこともあります。

新作が出る度に手を出している人であれば少しずつ覚えていけますが、いきなり7作目から手を出したら一度にすべてを覚えなくてはなりません。

それ故に正解すら分からないことはよくあるんですよ。

例えばぼくの場合、いきなりXbox One「Forza Horizon 4(フォルツァホライゾン4)」に手を出してもさっぱり分からなかったんです。

レースイベントで1位になれば良いのかと思ったら何だかゴチャゴチャと要素が追加されて正解なのか分かりませんでした。

ところがシリーズ1作目のXbox 360「Forza Horizon(フォルツァホライゾン)」に触れてみたらこのゲームでは何が正解なのかハッキリ分かったんですね。

その時にようやく「Forza Horizon」の楽しさを理解出来ました。

そして、「Forza Horizon」シリーズは作品を重ねる毎に要素が増えていって本質がボヤけていったんだと思ったんです。

今回は「Forza Horizon」シリーズを例に出しましたが、これってあらゆるシリーズ作品に言えることだと思うんですよね。

その3:操作感が分からない

どのボタンで攻撃をするのだろうか?

こんな感じで操作を理解出来ずにいると楽しく感じません。

上達するまでの過程も楽しいもんですが、一方では思うように操作できないことでストレスを感じることもあると思うんですよ。

ぼくの場合、レーシングシミュレーターで上手くカーブ出来ずコースアウトした時は「何じゃこのゲームは!w」とイライラして楽しく感じませんでした。

上手に曲がれるようになったら達成感がありましたが、そこまでたどり着けなかったら「つまらない」で終わっていたでしょうね。

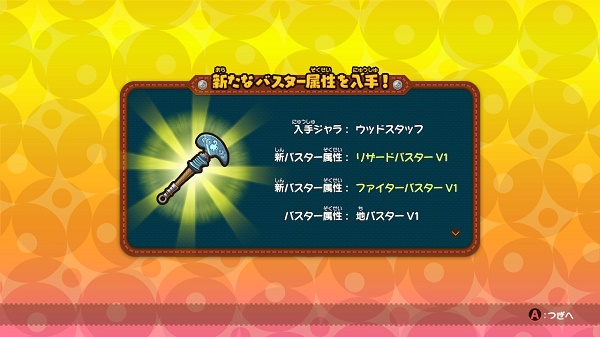

その4:アイテムの有り難みが分からない

やったぁ!レアアイテムゲット!

成長要素やコレクション要素が強いゲームの場合、レアアイテムをゲットした時に喜びを感じることがよくあります。

しかし、ライトユーザーの場合はそもそも何がレアで何がレアじゃないのか分からないんですよ。

そのせいでレアアイテムをゲットしても「ふ~ん」で終わってしまいがちです。

レアアイテムをゲットして喜べるのはゲームの構造を理解することが前提にあると思います。

ぼくの場合、アクションRPGやRPGは比較的慣れている方ではありますが、ゲーム開始直後はアイテムの有り難みを感じられないことは多いです。

そのせいで本来なら喜ぶところを喜べず楽しさが半減してしまったことは何度もあります。

そういう意味でスマホゲーのガチャは「SSR」などとレア度のランクを付けているから良いですね。

まあ、それでも本当の意味でのありがたみを感じるのはやり込まないと分かりにくいですがw

全体のまとめ

以上!ライトユーザーの視点から見た複雑なゲームを楽しめない4つの理由でした。

ゲームにとって「分からない」とは罪なものなんですね・・・。

ぼくは今までに数多くのゲームをクリアしてきましたが、中には「分からない」せいで楽しめなかった作品もあります。

こうして考えるとゲームは能動的な姿勢で楽しまないといけないことがよく分かりますね。

どんなゲームでも楽しめる人ってたまに居ますけど、そういう人は寛容でもあり能動的な姿勢を持っているんだと思います。

なので、ウソではなく本心であらゆるゲームを楽しめている人は尊敬したいです。

実車準拠のチューン項目があるGTや、特性の活用如何で雲泥の差が出るアトリエ、感覚をものにするまでが遠いソウル系やモンハン…色々ライトユーザーにとって辛い要素は多いですね。

「誰もが分かりやすい」っていうのは最早感覚的な問題になってくるので、一つのシステムでそれを実現できちゃっている作品はそれだけで発明ものだと思います。

あぁぁぁ・・・文字を読むだけで目眩がしてきそうなくらいそれらのゲームは複雑ですねw

誰もが分かる新システムはもっと評価するべきなのかも知れません。

「リスクとリターンこそゲーム性」と語った桜井さんも、「しかしそれと同時にゲーム性を高めれば高めるほどライトユーザーは離れていく事も真実」と語ってますね。

いくらデカいリターンが用意されてあろうと、リスクがほんの少しでもチラつけばライトユーザーは「え、怖い」で離れていきますよ。何をすればいいかよくわからないという状況は、トライさせる気持ちにも影響してきますよね。

不思議のダンジョンシリーズも最初やった時は理不尽の塊に見えましたw

が、ハマるとそのゲーム性の素晴らしさに感心しました。なのでライトユーザーの人にも一歩踏み出して「わからないから怖い」状態から脱してほしいですね。

じゃあまずはダクソからw(あえて最初に崖から突き落とすスタイルw)

そうそう、ゲーマーとしては歯がゆいですが、ゲーム性を高めるほどライトユーザーが離れていきがちなんですよねぇ。

「え、怖い」という発想はゲームに慣れているとなくなってくるので、そういう感覚を忘れないようにしていきたいです。

不思議のダンジョンシリーズもハマるまでが長かったなぁ。

なので、友達に勧めてもハマってくれないケースが多くありました。当時は謎でしたが、今思うと納得です。

ってダークソウルをいきなり勧めてしまいますかw

選択肢がやたら多いゲームとかは正解が分からないですよね…

デトロイトしかりウィッチャー3しかり、それが面白さの要因でもあるんですけどw

その辺のゲームはロールプレイングを楽しめるように選択肢を多くしているんだと思いますが、プレイヤーによってはそれが仇になる場合もあるでしょうね。

最近はスマホゲーもルールを覚えるのが面倒なので、全くやる気おこりません。

確かに、最近の据え置きはボタン操作やルールを覚えるのに苦労しますね。それを乗り越えればドハマりするんですけど、最近はチュートリアルが充実しているので、上手く導入部に誘導しようとしていますが、チュートリアルで満足するゲームもあるんですよねえ。

まあ、僕はFPSしかしていないので、偉そうには云えませんね。

最近のスマホゲーは成長システムが複雑ですね。あんなにゲージが多いと「?」になりますw

まあ、長くプレイさせる分には良いとは思いますが・・・

チュートリアルにも色々とコツがあると思うんですよ。

チュートリアルで満足されてしまうようなゲームは改善の余地がありますね。

今度は理想的なチュートリアルについて語っていきましょうか。

ああ、なんか分かります。

鳴れてない時は選択肢が少ない方がいいですよね。

そこからどんどん増やしていく感じで。

いきなりやることが多いと萎える感じは分かります。

Forza Horizon4すっげぇ楽しいんですけど、エキシビジョンとかどんどん増えていくんで自分も流石に一気に増えすぎィ!wってツッコんでましたw

にしても最近Forzaがコラムによく使われますねwww

そんなに使いやすいゲームだったのかぁwww

そうなんですよ。慣れていないうちは選択肢が少ない方が良いんだけど、それがつまらなく感じる人も居るわけで難しいですよねー。

コラム記事は自身の体験を元に書いています。

なので、どうしても最近の出来事ばかりになってしまい、結果的にForzaの話ばかりになるんですよねぇ。

個人的に最近の大きなトピックはレーシングシミュレーターに本格デビューしたことなので。

「複雑な」ゲームっていう言葉から、ゼノブレイドクロスの戦闘システムを連想しました。むしろレースシミュレーターは、遠心力やグリップ力などの仕組みはシンプルだなぁって思う。とらえ方は人それぞれだよね。

比較的最近の出来事の方が記事にしやすいので今回はForzaを例に出してしまいました。

もう少し前に書いていたらゼノブレイドクロスを例に出していたかもw

個人的にレースゲームってマリオカートのイメージが強く、その先入観で行くとForzaなどのレーシングシミュレーターは難しく感じるんです。

野球やサッカーなどのスポーツやカーレースのゲームなんかは手にしている時点である程度その種目についての基礎的なことをわかっているのを前提にしているので、そうじゃないと何していいかわからなくて途方に暮れちゃいますよね。昔はリトルリーグとかに入らなくても遊びで野球やキャッチボールをするのが普通でしたし、シーズン中は毎日テレビで中継していましたから、まだ取っ付きやすかったと思うんですけど、そういう時代でもなくなりましたし。あと往々にして海外のユーザーは「いちいち指図すんなよ、俺の好きにさせろ」ってスタンスだと思うので、ゲームは目的も正解もない、公園の砂場になっていく。この辺は日本と海外の教育の違いでもあると思いますが。

あと、(あんまり好きな言葉じゃないんですが)凝った世界観が売りのゲームの場合は、細かすぎる設定やちんぷんかんぷんな専門用語の羅列、ファンだったらわかるのであろう独特のノリに遊び手が引いてしまうこともありがちですよね。SFC時代の名作であるFFVIが僕にとってそういう作品でした。序盤からなーんか悪い意味でおたくっぽい内輪のノリを感じて、「これってどうなんだろう?」と思いながら遊んでいたんですが、砂漠の真ん中に建っているお城が巨大ロボに変形したのを見て「あぁだめだ、ついて行けねぇや」と思って遊ぶのをやめたことがあります。ここまで来るとライトユーザー云々じゃなく個人的な相性の問題かなとも思いますが。変な話、天外魔境にもカラクリ兵とかが出てくるのにそういうのを感じたことはありません。それはスタッフの出自の違いのような気がします。大学のパソコンサークル的なところから出てきたのか、プロの世界である芸能界にいた人なのか。それによってプレイヤーへの見せ方、感じさせ方も変わってくるんだろうなと。

あぁ、それはありますね。

野球やサッカー、レースのルールを完全には把握していない人。意外に多いと思うんですよ。

ストーリーものも「分からないからつまらない」と感じることは多いですね。

プロット自体はシンプルでも世界観を凝りすぎて専門用語を並べられると本質がボヤけてしまってどこを楽しめば良いのか分からなくなってしまいます。

そういう作品も別の側面から見たら楽しいんでしょうが、そこまでのハードルが高すぎて「つまらない」で片付けがれがちですね。

ぼくはそれを恐れているので当ブログでは極力無駄なものは省いてわかり易さを優先しています。

あと、最初に挙げたスポーツゲームなどの場合で、せっかくそのゲームの元になった種目に通じている人でも、肝心のそのソフトのゲームシステムや操作系が洗練されていないと、その種目が体に染み付いていることが障害になってしまったりもしますよね。もっと感覚的に、直感でプレイできないといけない。そういう意味で、例えばゴルフゲームの場合「遥かなるオーガスタ」に代表されるT&Eソフトの時代から、みんゴルやマリオゴルフ64への進化は重要な転機だったなと思いますね。

そういう意味で最近のスポーツゲームはターゲット層が満足出来るような水準になってきたと思います。

ゴルフゲームはもちろん、サッカーゲームや野球ゲームの進化ぶりは端から見ていても凄いですからね~。

最近、ゲームに限らず趣味の領域で考えたことがあるのですが、

ライトゲーマーならぬライトに趣味を楽しむ人、というのは基本受動的に物事を楽しむ傾向にあると思います。

もっと極端なことを言うと、初めから複雑なことを理解しようとする気がある人は非常に少ないと思います。

なので設定が作り込められてる、出来ることが多い、操作が複雑、などそう言うゲームは敬遠されがちと言うのは納得がいく話だと思います。

個人的に、カードゲームなどのデッキを組む系のゲームも同様に成り立つと思われます。(アレこそ複雑なゲームの代表例ですので)

後は…kentさんの仰る通り、わからないこと全般が罪扱いされます。

ストーリーがわからないはもちろん、システムがわからない、操作がわからない、etc.

これは一般的に当てはまるかどうかわかりませんが、わからないものがあったら放置してしまうと言う人も多いです。(自分は趣味のものに関してはそのスタンスです)

なので個人的に、理解しようとしないことを批判するより、一回で理解できないものを作る方が悪いと思ってしまうわけです。(趣味のために2度以上理解をする時間を使わなければならない道理はないため)

以上から、一回で理解できないもの=わかりづらいもの、と言う認識を自分は持っているわけですが…

ただ、ライトでも2度以上理解をするために時間を使うことはあります。

それはそのコンテンツが面白く、考えたい(つまりのめり込むこと)と思う時で提供側はそういう作品を作るべきだとは思います。

(まあ、作者からすれば自分は最高の作品を作っているという認識で、のめり込んで然るべきと考えているため、難しい問題では有りますが…)

そうですね、ライトに趣味を楽しむ場合、受動的になりがちです。

ぼくもゲームこそは能動的に楽しんでいますが、それ以外の趣味になると受動的ですもんね。

特に最近は自分から流行りの音楽を仕入れることが少なくなってきたので痛感していますw

複雑な物は面倒に見えてしまうので理解するには相当なパワーが必要になってくると思います。

>なので個人的に、理解しようとしないことを批判するより、一回で理解できないものを作る方が悪いと思ってしまうわけです

これは非常に共感出来ます!

なので、ブログ記事にしても読者を誤解させてしまった場合、読み手の読解力よりも自身の文章力に問題があると思うようになりました。

有り難いことにこのようなコラム記事にはメトロキシドさんを始め熱心にコメントを投稿される方が多数います。

最近はそこでの反応が想定内であるかどうかを見て記事の成否を判断していますね~。

なんに対してもまずは作り手側が遊び手の人間心理を理解して物作りをする必要があると思います。

正解を探すのがゲーム

そして必ず正解があるのがゲーム(ないのはクソゲ)

おっしゃる通りです。ないとゲームになりませんからねw

ライト向けでもヘビー向けでも、誘導する導入部分の上手さってありますからね

もう、オマエラわかってんだろ?説明しなくても

ていう作りだとライトにはキツイですし

わかってる人には同じ説明聞かされるのも辛いですしね

後者にはスキップモードを用意して欲しいですな

あと売れてるゲームだから群がる層らへんになると、触って直感的にわかるようなゲームだったら良いけど、そうもイカンゲームだったら長続きせんでしょうね

自分はムービーシーンと会話テキスト全スキップしたいので、それができないゲームは高確率で積みますな(笑)

ゲーム全般、触ってるだけで面白い!ってのは重要ですね

ここで挙げた点のすべてはナビゲートの優秀さに懸かっていると思います。

そこがしっかりしていないから「分からないからつまらない」になる訳で・・・

つぐみさんの場合、ストーリーに面白さの比重が置かれていると楽しめなさそうですねw

シングルプレイの多くはゲーム性以外にも面白さの比重が大きく置かれているようにも感じるので、そこが歯がゆいのではないでしょうか。

ファミコン世代だからって言うのはアレですが

ムービーとか無い時代がメインですからなー(笑)

あと、ファミコンゲームらへんは、わかりやすく正解不正解がでますしね

一撃でヤられる時代でしたから(笑)

ぼくもファミコンからゲームに入った人間なのでお気持ちはよーく分かります。

今のゲーム(特にシングルプレイ)はゲーム性以外の要素に価値が偏りすぎていますよねぇ。

僕が楽しめないと思うゲームはこういう要素が多いのがありますよ。

作品性やターゲット層にもよるとは思いますが、どんなゲームにおいてもニューマリやポケモンピカブイのような作品は大切だと思います。

ユーザーが歩み寄るのももちろん大事かもしれないですが、開発側もユーザーを退屈させずにいかにそのゲームに慣れてもらうかという設計が今の時代は求められていると思います。

例えばFE覚醒はやることが多くて最初は戸惑いましたが、少しずつユーザーに要素を学習させる作りになってて非常にうまくついつい2周目以降も遊んでしまう作りになっているのは感心しましたよ。

一方で僕はもしかしたらターゲットとは対象外の人かもしれないのですが、ゼノブレ2は初めからごちゃごちゃした構成でチュートリアルも正直、いきなりパッと見せられて非常にわかりにくい作りでした。(ディシディアNTにもそういう特徴があったなぁ〜(-。-;)

それでもゼノブレはシリーズを通してみると少しずつユーザーに歩み寄ってる努力は感じられました。

今回のコラム記事、トモフミさんに共感していただけたのでしたら成功です!

ぼくもライトユーザーの経験があるので、その時に感じたことを書いてみました。

仰る通りこの辺りの問題は開発者の責任が大きいと思います。

ユーザー自らが歩み寄らないと楽しめないのは本来ならば良いことではないんですよね。

FEシリーズは難しいゲームの典型例のためかチュートリアルが恐ろしいくらい完成度高いです。

あのシリーズは相当なコンプレックスを持っていると思いますよw

ゼノブレイドシリーズの場合はあえて複雑にしてゲーマー層を取り込んでいる印象です。

閉鎖的なのは問題ですが、同時にこういった分かる人には分かる作品を求めている層も一定数居るんですよねぇ。

僕なんかは出来そうもないと思うと手を付けないですからね。

特にシリーズ物とか、それに特化してるので、そのシリーズが好きな人が

買うのが前提なのかな。

なんか一見さんお断りみたいな感じもします。

いや、お久しぶりです。kentさんのブログは読んでますが、時間的な

問題で、なかなかゲームを楽しめてません。

もうYU-NOなんて一年半くらいやっててまだ終わってませんからね。

実は終わってませんけど、こちらのブログから PS4版 Life is strange

をポチってしまいました。

YU-NO終えるまではやらないつもりだったんですが、例の巻き戻し機能

どこでも、英語日本語字幕 音声の切り替えができる。

ちょっとネットで、見ましたが音声も正統派のアメリカ英語でとても綺麗です。

スピードは普通に早いですが、はっきり発音されててとても分かりやすく、

平易な文章でした。

それとこれ、IOS版も出てるんですよね、勿論有料ですが全部で¥1800です。

こちらも買っちゃうと思います。

PS4とiosでこんな良いゲームが出来るんですね。

ちょっとプロモーション画面みて感激しました。

到着したら、すぐやろうと思います。

まあ、時間はそんなに使えませんけどね。

一見さんお断りみたいなシリーズ物は多いですよね。

特に近年は取扱説明書が廃止されたので尚更そう感じます。

相変わらず忙しいようでゲームを楽しめていないようですね・・・。

ライフイズストレンジはPS4だけではなくiOS版も配信されています。

iOS版のほうが手軽なので、時間に困っているようでしたらこちらの方がおすすめかも。

それと、PS4版のご注文、ありがとうございますm(_ _)m

久しぶりにlemseさんの注文報告を聞けて懐かしい気持ちになれました(^o^)

複雑なゲームってシステムを理解できれば楽しかったりするんですけど、そこまでが大変なんですよね。

単純なゲームに慣れているとやはり戸惑ってしまいます。

そういうゲームこそ解りやすいチュートリアルを入れることは大切ですよね!

逆にそこまで複雑じゃないゲームで過剰なチュートリアルを入れられると「早くやらせて!」って思いますけど(汗)

慣れてくると忘れてしまいがちですが、理解出来ない頃の苦い経験ってありますよねぇ。

チュートリアルの作り方にもコツがあると思います。

親切過ぎてもおせっかいに感じてしまうので難しいところです。

やはりシリーズ作品は途中からだとなかなか難しいですねぇ。僕の大好きなバットマンアーカムシリーズも、アサイラムとアーカムシティは続けて遊んだので大丈夫でしたが、期間開いてアーカムナイト遊んだ時は、操作法が解らなくなりましたねぇ。

僕は週末婚でして、平日住むワンルームマンションを引っ越したんですが、今回の部屋は六畳を自分なりに半分に仕切りましてね、テレビ見る場所と寝る場所で別けまして、テレビ見る側はテレビゲームの為の個室っぽく出来ましてね?一人でより快適に遊べるよう色々模索しております。と、個人的な話ですいません。44歳にしてテンション上がっちゃいましてね?

バットマンアーカムナイトはシリーズ4作目ですもんね。

過去作品の要素が色々と積み上げられているので、あれは確かに複雑でした。

六畳の部屋を半分に仕切りましたか!?

ワンルームだとそういう工夫も必要になってきますよね。

ぼくもテレビ見る場所と寝る場所は出来れば分けたい派です♪

自分だけの空間を新しく作るワクワク感は共感出来ます。

「その3:操作感が分からない」についてまっ先に思い浮かべたのは、やはり初めてプレイした時の初代バイオですね。

今でこそ人生No.1ゲームですが、初めてプレイした時のラジコン操作は「クセがすごいw」で、振り向きゾンビ戦を数回で諦めて、クソゲー認定しちゃいましたから(^^;)

忍耐強くて諦めない性格の当時小学生だったいとこが進めてくれたおかげで、楽しさがわかりました。

あれから22年、、今年の年末も愛知県からそのいとこがやってきます。

昨年は、wiiスポーツとNEWマリオで大盛り上がりの年末年始でしたが、今年は何のゲームをして過ごそうかー♩

初代バイオハザードのラジコン操作は癖が強いですよねw

あれは慣れるまでクソゲーに感じるのも無理はありません。

22年前と同じようにゲームを楽しめるのは素晴らしいことですよね!

それだけの歳月が流れたら例えいとこであっても付き合い方が変わってくると思いますので(^o^)

初めて投稿します、35歳男性です。

ゲームは能動的な姿勢で~のところ、すごく共感しました。

能動的に楽しまないと楽しくならないから、最近はゲームをやらなくなりました…

昔からバイオシリーズが好きだったのでPS3までは買ってやってましたけどね…

覚えないといけないことが多すぎるわ!ってなって、息抜きのためにゲームしてるのに、安らげないから今はやめてます。

遊び方にコツが要るゲームをプレイする度に能動的な姿勢がないとダメであることを実感します。

仰る通り息抜きのハズが何故こんなにも能動的な姿勢を持たないといけないのか疑問に感じてしまいますね。

そこが良さでもあるんですが、同時にハードルを上げています。

こんにちは。

私もどちらかというとライトゲーマーだと思うので、

良く分かりますね~

知り合いの方で「Wiiスポーツ」で久々にテレビゲームにはまったけど、

「Wiiスポーツリゾート」は難しくて遊ばないという人がいましたね~

私の場合で言うと、ゴルフゲームですかね~

最近のゴルフゲームは、ボールを打つ前に落下地点を表示してしまうので

今一つ楽しめないんですよね。

そこぐらいは自分の頭の中で想像させてくれよ!と思うんですが、

慣れない人には難しいんでしょうね~

VCやアケアカシリーズで昔のゴルフゲームを楽しんでます(笑)

「Wii Sport」よりも「Wii Sport Resort」の方が確実に完成度は高いけど、慣れていない人からすると前作の方が楽しめるんですよね。

複雑化も一概に良いことではないんだなぁと実感します。

最近のゴルフゲームは昔と比べてずいぶん遊びやすくなりましたよね。

ぼくはマリオゴルフ64から本格的に始めたのでそれ以前の作品はハードルが高く感じます・・・

個人的には、これらの「分からない」と徹底的に向き合ったのが、いわゆる名作と言われるゲームなのかな?、と思っています。

ドラゴンクエスト1が発売される前、RPGというジャンルはマニア御用達のもので、一般人には「よく分からない」ジャンルでした。

スプラトゥーン以前は、日本のほとんどの遊び手にとって、FPSやTPSは「中級者以上」のゲームでした。

しかし、「何をするゲームなのか明確にして」、正解や操作感、アイテムの価値が分かるようにしたことで、みんなが楽しめるゲームになったのだと思います。

そうですね、ドラクエやスプラトゥーンはマニア向けのジャンルを一般化したという意味では非常に価値のある作品だと思います。

こうしてライトユーザーの視点に立ってみるとそれらの作品が何故高く評価されているのかよーく分かりますね。

改めて初心に帰るのは大切なことだと思いました。

やることが多すぎると自分がいい楽しみかたをしてるのかわからないし、やめるタイミングがわからなくて、結果もやもやして終わることばかりです。

前は負けたけどやり方変えたら勝てるくらいでいいんです。

ぼくも似たような経験は何度もありますw

正解が分からなくてモヤモヤするのは嫌ですよねぇ。

例えクリア出来たとしても解法が理解出来ていないと何だかスッキリして楽しめません。

あぁ…わかる…。

スターデューバレーをやった時、あの手のゲームは初めてだったのですが窮屈でやらされている感が強く積んでしまいました(そもそもやっていることが正解なのかもよくわからず泣)。気が向いたらまた始めようと思います。

スーパーマリオが人気なのも、右に進むという明らかな目標があるからでしょうか。

スターデューバレーは未プレイですが、そんな印象を持ってしまう作品なのですね。

でも、確かにややこしそうな感じはなんとなくします。

そうそう、2Dマリオって左から右へ行けば良いので目的が非常に分かりやすいんですよ。そこは大きなポイントです!

少し前の記事ですが、コメントさせていただきます。

自分は結構コアな方で、基本的にどんなジャンルのゲームでもプレイしてかなりやり込みます。そして、自分がいいと思ったゲームをフレンド等に勧めるのですが、やはり、あまりゲームをやらなかったり、相手が触ったことのないジャンルだとすぐにつまらないと言われたり、難しすぎるーって言われて時々首を傾げてしまうんですが、ライトユーザーはKentoWorldさんが仰っていたように複雑な操作、触ったことのないような物は中々に入り込めないんですね。

自分は全く新しいものでもとりあえずやってみながら色々覚えていこうっていうタイプなので、触ったことが無くてもすぐに慣れてしまうのでイマイチ、難しすぎるというのが理解できなかったのでこの記事を読んでやっと分かりました。

古い記事にコメントをありがとうございます。

記事で挙げたフォルツァホライゾン4をプレイし始めの頃は分からないことが多く、モヤモヤしました。

その時の気持ちはライトユーザーの気持ちと同じなんじゃないかと思って記事にしてみました。

記事を読んで腑に落ちたようで嬉しいです!