ゼルダの伝説1/FC

どうも!KENT(@kentworld2 )です!

オープンワールドゲーム。

広大な世界で、自分の好きなように攻略できるゲームのことを指します。

では、オープンワールドゲームの先駆けとなったタイトルは何になるのでしょうか?

ぼくは、今回レビューするFCD「ゼルダの伝説1」だと思っています。

見た目こそはシンプルですが、自由度の高さに関してはオープンワールドと名乗っても良いほどで、同時期に発売されたタイトルとは一線を画しています。

どこからでも攻略できる故に後の作品と比べたら大雑把な部分はありますが、唯一無二の魅力を感じました。

ここからはそんなFCD「ゼルダの伝説1」の良いと思った点から語っていきます。

累計1,000記事突破!KENTがプレイしたゲームのレビュー記事一覧へ

- 128画面からなるフィールドを探索していくアクションアドベンチャーゲーム。

- フィールドに隠された9種類のダンジョンを攻略していく。

- ダンジョンの最奥にはボスが潜んでいる。

| 初リリース日 | 1986年2月21日 |

| 対応ハード | FCD |

| ジャンル | アクションアドベンチャー |

| 売上 | 169万本 |

| 推定クリア時間 | 11~20時間 |

| 発売元 | 任天堂 |

目次

良いところ

ファミコン史上屈指のオープンワールド!

本作のフィールドは128画面からなる広大なトップビューで構成されています。

画面に端に行くと次のエリアまでスクロール。

それぞれの画面には障害物や洞窟、敵などの仕掛けが用意されているほか、隠し通路が隠されていることもあります。

プレイヤーはそんなフィールドでダンジョンを探し出し、奥に隠された「トライフォースのかけら」を集めることが目的となっています。

特徴的なのが、ゲーム開始時から大半のエリアへ行けることです。

ゲームの中にはストーリーを進めないと一部のエリアにしか行けないケースも見られますが、本作ではそんな制限はほとんどありません。

ゲームを始めたら草原から森、山、湖など、ありとあらゆるエリアへ足を運ぶことができるので、まるでオープンワールドゲームのような感覚を味わうことができます。

さらに凄いのが、好きな順番からダンジョンを攻略できることです。

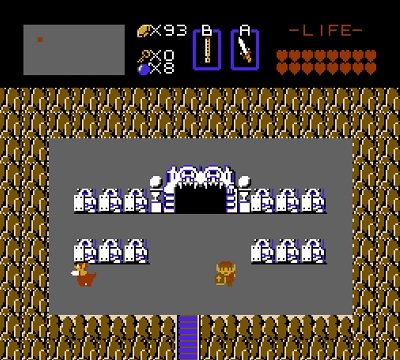

フィールドには全部で9種類のダンジョンが存在します。

各ダンジョンにはレベルが設定されていますが、必ずしも数字が低い順に攻略する必要はありません。

レベル1から攻略できるのはもちろん、レベル2から攻略することもできます。

「イカダ」がないと侵入できないレベル4とか、「トライフォースのかけら」がないと奥へ進めないレベル9とか。

いくつかの例外はありますが、基本的には好きな順番から攻略できるので、自由度はファミコンソフトは思えないほど高くなっています。

発見する楽しさ

各エリアには様々な秘密が隠されています。

壁を爆弾で壊したら秘密の洞窟が出現したり、ロウソクで木を燃やしたら秘密の階段が出現したり。

中にはダンジョンの入口になっていることもあるので、隠し要素の発見は必要不可欠だったりします。

そこで重要になってくるのが、おじいさんから得られるヒントです。

おじいさんは洞窟やダンジョンに住んでいて、話をかけるとヒントを教えてくれることがあります。

中には隠し要素の発見に役立つ情報もあったりするので、情報収集の楽しさを感じられました。

圧倒的な自由度、発見する楽しさ。

このように本作はオープンワールドゲーム的な魅力があるので、グラフィックを今風にして細かい改良を行ったら今でも通用するゲームになるんじゃないかと思っています。

手応え抜群

1986年のゲームらしく、難易度は高めに調整されています。

終盤になると嫌らしい攻撃をしてくる敵が出てくるうえ、体力がゼロになるとフィールドでは初回プレイ時のエリアから。

ダンジョンでは入口からやり直しになるので、油断しているとかなり前に戻されてしまいます。

また、ヒントも少なめなので、重要なアイテムを見落としてしまい、次の目的がわからず数時間、彷徨ってしまうことも度々あります。

ですが、フィールドやダンジョンには超が付くほど強力なアイテムが隠されているので、絶対にクリアできないのかと言われるとそんなことはありません。

「マジカルロッド」をファイアの魔法に変化させる「バイブル」。

「ソード」の4倍もの威力を誇る「マジカルソード」。

防御力を4倍にする「レッドリング」などなど。

全てを入手したら冒険がグッと楽になるので、隅々まで探索することを推奨されたバランス調整となっています。

裏ゼルダを収録

レベル9のダンジョンをクリアするとエンディングを迎えますが、そこで終わりではありません。

エンディング後には裏ゼルダという新モードが解禁され、新たな冒険が始まります。

この裏ゼルダがまた鬼畜で、クリアする頃には表ゼルダが簡単に感じてしまうほどぶっ飛んだ難易度調整となっています。

フィールドマップこそは表面と変わらないんですけどね。

ダンジョンの場所や構造、出現アイテムが異なっており、難易度が上昇しています。

難易度が上昇している要因は複数あって、1つめはすり抜けられる壁が存在することです。

すり抜けられる壁と通常の壁が識別できないうえ、「トライフォースのかけら」が置かれた最奥の部屋にもあったりするので、開発者の意地悪さを感じましたw

2つめは、赤いバブルが登場することです。

赤いバブルに触れると青いバブルに触れない限りは剣を振れなくなるので、ダンジョンの奥で当たったら致命傷となってしまいます。

3つめは、ダンジョンの入口がわかりにくいことです。

レベルが高いダンジョンは「こんなのわかるか!」と突っ込みたくなるほどわかりにくい場所に隠されているので、ノーヒントでクリアできた人は尊敬しますw

通常の壁が識別できないすり抜けられる壁、触れると剣を振れなくなる青いバブル、わかりにくいダンジョンの入口。

このように裏ゼルダは表ゼルダ以上に嫌らしい仕掛けのオンパレードなので、任天堂がプレイヤーに与えた挑戦状のように感じました。

裏ゼルダを含めたボリュームは相当なものなので、遊び応え抜群です。

本作は当初、ファミリーコンピュータ ディスクシステムで発売されましたが、これだけボリュームがあると納得してしまいます。

ディスクシステムはディスクカードを供給媒体としており、容量はファミコンロムカセットの3倍と言われていましたからね。

ロムカセットは容量の拡大ができるので、8年後にはカセット版も発売されましたが、1986年当時にここまでボリュームのある作品を出せたのはディスクシステム専用だったのが大きいと思っています。

注意点

後の2Dゼルダとは別物

本作の発売以降、様々なシリーズ作品が発売されました。

神々のトライフォース、夢をみる島、ふしぎの木の実 etc…

後に2Dゼルダと区分されるようになりましたが、ゲームバランスは別物と言っても良いくらいの違いがあります。

最大の違いが自由度です。

後に発売された2Dゼルダは攻略ルートが固定化されていき、決められた順番でダンジョンを攻略する必要が生まれました。

その代わりストーリーや謎解きが緻密になっていき、趣向を凝らした作りとなっています。

どちらにも良さはあると思いますが、後に発売された2Dゼルダを基準にしてしまうと、本作は大雑把に見えてしまうかもしれません。

どこからでも攻略できる関係で謎解きは凝っていませんし、地形の使い回しも目立っていますからね。

だからこそ、地形などをシャッフルさせた裏ゼルダを生み出せたんだと思いますが、どこかオープンワールドゲームでよく見られるテンプレ感があります。

| 初代2Dゼルダ | 後の2Dゼルダ | |

| 自由度 | 高 | 中 |

| ストーリー性 | 低 | 中~高 |

| 緻密さ | 低 | 高 |

ゼルダの伝説1のレビューまとめ

ファミコンソフトながらも圧倒的な自由度を実現したオープンワールドのようなゲーム。

自由度が高い故に大雑把な部分も目立ちますが、1986年にここまで壮大なゲームを世に送り出したのはさすがです!

裏ゼルダも含めたらとんでもないほどのボリュームなので、ディスクシステムと一緒に買っても元が取れる内容に感じます。

ファミコン時代に生まれたオープンワールドゲームの先駆け!

こんな人には特におススメ。

・自由度が高いゲームが好きな人。

・探索好き。

こんな人にはおススメできない。

・難しいゲームが苦手な人。

累計1,000記事突破!KENTがプレイしたゲームのレビュー記事一覧へ

| Nintendo | PlayStation |

| Xbox | etc |

ゼルダシリーズの原点ですね。僕の最初にやったゼルダはこれです(ハマったのは夢島DXからですが)。

確かに、オープンワールドのパイオニアですよねこのゲーム。マップはスゴく広いし、BGMも神級に良いので (ハイラル平原のBGMが特に)、リメイクを40周年くらいまでにはやってほしいですね(時系列的にも今までのゼルダと違いますしね)。

ただ、ヒントシステムをもう少し分かりやすくしてほしかった。Lv2ダンジョンの場所がマジで分かんなかったですからw

「ミンナニハナイショダヨ」「ナンカコウテクレヤ」は初期のゼルダをやったことがある人には、名言ですよw

おお!ファミコンの1作目から手を出すようになったんですね!

当時としてはこの自由度の高さは衝撃的だったと思います。

ヒントは昔のゲームだけあって全然ありませんでしたね。

今のゲームに慣れていると意地悪に感じてしまいますw

細かい話をすると、買ったのは僕の弟なんです(僕はスマブラXの体験版で初めてプレイしましたが)。ただ、この当時はLv2ダンジョンの場所が分からず、挫折しました。

弟さんが買ったんですか!この時代にファミコンソフトとは骨のある子だな!

VCのほうで購入しました。

あぁ、もちろんそこは理解していますよ。VCでもファミコンゲームを買う事自体骨があるな!と思いました。

当時はディスクシステムというセレブ仕様だった為、クラスでも所持しているのはセレブかお金遣いたい病の人だけでした。僕は友達の家に入り浸ってクリアしました。その当時は難しいとかグラフィックがしょぼいとかは全く思っていませんでしたね、ただ今迄と違うゲーム性に夢中になってプレイしていました。きっとあの頃は心がピュアだったんですね。

ただ、それ以降のゼルダを全くプレイしていないので、そんなにシリーズがあるとは知りませんでした。死ぬまでには何点かはやらないといけませんねえ。

kiyoppyさんにとってはこのゲーム、思い出のタイトルなんですよね!

当時としてはエポックメイキングなところがありますから、粗が気にならないというのはあると思います。

神々のトライフォース辺りはプレイしたら懐かしい気持ちになれるかも!?

このゲーム性が惹かれたのでしたらやって損はありません!

そういえば初代ゼルダってリメイクされてないですよね。あえて当時の雰囲気を残したまま、遊びやすく改善されたリメイクをやってみたいですね。

そうなんですよね、ちゃんとしたリメイクはまだ出ていないんですよ。

フルリメイクするという触れ込みで作られた作品はふしぎの木の実という全く別の作品になりましたからね

ゼルダ老害がきましたよ

片面500円でできるディスクシステムのゲームの書き換えは、当時の小学生にしたら本当にありがたかったです。

昔は同じゲームを数回~数十回クリアするなんて当たり前だったんですがね

実績やトロフィーなんてものもなく繰り返しプレイしてました。

(なので今のやらされ要素のやりこみには苦言を呈したいが、ここで語ることではないので割愛)

発売当初の1986年ではグラフィックもこの大容量のゲームでしたら十分でした。

グラフィックではコナミ(グーニーズ)やカプコン(魔界村)が頑張ってた印象ですな。

あの美麗グラで有名なスクエニ(この時期はスクウェア)ですら、キングスナイトの時代です。

基本容量削減のために『使い回しで色違い』は当たり前の時代だったので、今の容量無制限の時代ではないので、オジサンそこは擁護したいかな。敵の種類も結構なもんだし。

ボリュームは間違いなく今プレイしても長く楽しめるゲームだと思います。

このゼルダが無かったら今のゼルダも無いですからね。

任天堂も過去タイトルに縋り過ぎではありますが、ゼルダは『やりごたえ』のあるゲームであって欲しいゲームです。新作期待

いやはや、先輩方のお話は胸に刺さりますw

僕もファミコン時代のゲームは色々プレイしていて、同じゲームも何十回も楽しんだもんです。

当時はリソースが少ないせいで何かに特化すると他に穴が出てしまうというのはあったと思います。

容量に余裕があるディスクシステムでも厳しかった感じか。

いやあ、この作品は楽しかったですね。

当時小学生でしたが、裏ゼルダも含め、全てクリアしました。

おまけにボードゲームまで、弟とプレイしていましたから。

ドアの修理代をもらうぞ、とかいって、お金を取られるのが、当時は納得いきませんでした。

後、右上の方にある、ギャンブルゲームをよくやってましたね。

この頃から、ギャンブル好きだったんだなぁ(笑)

ボードゲームですか!?ゼルダのグッズにあるのかな?

ドアの修理代に関しては罠でしたねw

ギャンブルゲームはついハマってしまいます。

ゲーム内でのギャンブルだったらまだ良いですよね。

ボードゲームありましたね

ゲームブックとならんでいまではお宝扱いじゃないかな

なつかしいなー

当時は何でも集めてましたね

ちょっと気になってきましたよ。

お宝扱いだったらとても手を出せませんが(^_^;)

自分はVCでやりました、最初からゼルダの伝説はゼルダの伝説だったんだなぁ〜と思いましたね!

色々な面で難易度が高くは感じましたがファミコンの時代ならこういうのが普通なのかな〜?って感じでした、

マップは結構迷いましたwいつの間にかグルグル同じ所を回ってたりしてましたね〜色々探すのが大変だった…

実機でのプレイは世代じゃないとなかなか出来ませんもんね~。

過去に発売されたゲームほど不親切で変に難しいところがあると思います。

マップは今と比べたら似たようなエリアが目立っていますよね。

伝説の始まりとなった作品ですが、この時からすでにボリューム満杯だったんですね。

ふしぎの木の実に軽い気持ちで手を出したら想像以上に大ボリュームでした。ゲームボーイと思って舐めていた(–;)

今ならファミコンミニでテレビで遊べるのでいずれはプレイするつもりです。

ふしぎの木の実は手ごわいですよ!

特に時空の章はお腹いっぱいになりますw

舐めたらアカンですね!w

グリグラさんが初代をやった感想も気になります。

ゼルダはどれも力作ですから、軽い気持ちではやりにくいですね。

星10付けるって思いきや!(笑)

ディスクシステム、懐かしいですねぇ♪何故か僕のまわりでは「村雨城」のが流行ってましたねぇ。

ディスクシステムといえば、僕はファミコン買って貰えたのが遅くて、逆にツインファミコンでしてねぇ♪(自慢)

意外と低評価だった感じかな?

明日以降のレビューも期待していてください!

村雨城は未プレイなんですよ。ミニファミコンに収録されていたらなぁ。

自分より若いkentoworldさんの7点という評価は納得できますが、

当時子供でリアルタイムに遊んでいた自分としては10点以外考えられないです。

あの頃は、長い時間遊べる面白いゲームが少なくてゼルダは衝撃的に面白かったです。

爆弾でありとあらゆる壁を破壊して隠しがないか試したりとか、今では考えられないくらい自力で頑張ってましたね。w

当時の時代背景やゲーム情報から考えると10点以外は無いです。

この辺は遊んだ時期によるのでレビューは難しいですね。

衝撃って大きな加点になりますもんね。

確かについ3年ほど前に出ていたゲームと比べたらボリュームや自由度が段違いですもん。

発売日にディスクシステム買うために学校サボってそのまま引きこもりました

方眼紙に表も裏もマップを書き込んでいるうちに、動かせるブロックの場所に法則性があることやダンジョンマップが組合わさることを自力で見つけて背筋が凍ったことを覚えています

今時のオープンワールドよりも遥かに広大な世界が脳内に構築されていました

あの頃にゲームに対する考え方が出来上がりました

自分を構成するパーツの一部みたいなもので、ゼルダには一生頭が上がりません

そうなると僕よりも一回り上の世代になりますね。

このブログの読者層、幅広いなーw

法則性を理解するほどやり込んだって事ですね。

僕も昔は方眼紙ではありませんが、自由帳にゲームのマップを書いていたもんです。

あっゼルダのボードゲーム懐かしいw ルールとか忘れちゃったけど、ボードどっか行ってサイコロだけ筆箱に生き残ってた気がするw

と言う訳でディスクシステム版リアタイ組が通りますよ。グラフィックや音楽頑張ってたFCソフトとかってチップで性能上乗せしてたイマゲなんですが、どうだっけなあ。でもOPの音源はディスクシステム版だからこそですよね。FC版だと再現されてないんでしたっけ?

言われてみればオープンワールドなんですかこの初代。目から鱗。フィールド1画面につき(隠し扉含む)何らかの要素が1つは必ずある構成になっているので、その法則を理解しとけば見付けられる迷宮の入口とかあるんですよね(後「迷宮入口があるマップには敵が1匹のみ」ってのもあるか)。そういうのに気付いた時にも震えたなあ。

当時やり込んだし、近年でも3DSで落としてたのを去年の旅行中にエンディング見るまで持って行ったりしました。その位、今でも充分遊べるゲームだと思います。

流石に裏ゼルダのノーヒント全開っぷりは今で言う攻略サイトが無いとアカンかったでしょうね。確か裏のみ取り扱った攻略本が出たんじゃなかったっけ当時…。でもまあこの手のノーヒントっぷりはドルアーガと言う先達が居るようなもんでしたし、当時のファミっ子にはすんなり受け容れられたかなあと、老害全開コメントでした。

ごめんなさい、僕もまだまだ甘いですねw

その法則性は知りませんでした。

当時からゼルダは目に見えない秘密がいっぱい詰まったゲームなんですね。

個人的にはSFC版のゼルダから完成度が高まって遊びやすくなったと思っているんですが、

もっと下の世代は挫折したと仰る方が多いですし、世代によって評価が異なるというのはありそうです。

今となっては、音楽・グラフィック・ゲームシステムともに伝説であり、名作になってますよね。

私はこのゼルダを知ったのはサントラの曲からですが、タイトルのBGMはマジでファミコンかよと驚くほど濃厚なBGMだと当時から思いました。ボリュームの面でもディスクシステムだからとはいえ「ドンキーコング」の移植から約3年後でよくこれだけのボリュームのゲームが出せましたよね。確かに当時、これを遊んだらずっと印象に残りますね。(「ドラクエ」もまだない頃ですし)

あと知ってますか?ミニファミコンのインタビュー記事の4回目によると「ゼルダの伝説」って実はサブタイトルの扱いで本来は「ハイラルファンタジー」としてシリーズを続けていく予定だったみたいですよ。「FF」が出てきて、状況が変わっちゃいましたね(笑)

サントラの曲で知ったんですか!確かに最初の笛が鳴るBGMはファミコンではなかなか出せない音源に感じます。

そう、あのドンキーコングから僅か3年でこんなゲームが出たんですよね。

クリアまでのプレイタイムを考えると何倍になっているのかw

ハイラルファンタジーの話はかなり前から知っていました。

ファイナルファンタジーが出る前から名付けられていたのにw

ゼルダとFFは何かと因縁ありますね。

こんにちは。

やっぱり「ゼルダ」というと、これになりますね!

でも遊んだのはカセット版じゃなくてディスクシステム版でした(笑)

全部の壁を爆弾で壊してみたり、全部の木を燃やしてみたり、

当時のゲームはノーヒントが普通でしたからね(笑)

ディスクシステムは本体もカセットも押し入れの中ですが、

もう20年近く動かしてないので、今動くかどうか分からないですね~

ディスクシステム版の方がやっぱり音源とかは良さそうですね。

20年近く動かしていないんですか!?

そうなると埃でまともに動くのか心配だ(^_^;)

フロッピーディスク系の耐久性はよろしくありませんからね。うちは壊れました。

アンバサダープログラムで貰った時に初プレイしました、でもディスクシステム版では無く何故かカセット版だったのかは謎ですけど。

なんとか表の方はまるごと復元実装前にクリアしましたけど裏は流石に少し自重しつつまるごと復元を使ってクリアしました、謎解きはあっさりしてましたけど戦闘の難易度はかなり高かったですね。

序盤から体力満タンでビームが出せるけど初代は回転斬りも無くて剣の攻撃も前方のみでしかも剣を構えながらの攻撃できませんでしたから空振りしまくりました。

確かに自由度がかなり高いですね、初めて挑んだダンジョンがL1では無くてL3のダンジョンでしたから、そこで何度も死にまくったのもいい思い出です、むしろL1ダンジョンは外より安全だったですが。

カセット版ではなく、ディスクシステム版にして欲しかったですよねー。

エミュレーターの難易度が高いのかもしれません。

あんな一気にソフトを貰えたら1つ1つのプレイは大雑把になってしまいがちですね。

かくいう僕もやりきれていませんし。

ビームのお世話にはなりましたね。仰る通り素の状態だと頼りないので。

いきなりレベル3のダンジョンに行けるなんて今では考えられません!

コメント欄の日付が新しいって事は初代は初めてのレビューでしたっけ?

1作目はVCで確か4つ目位のダンジョンをクリアした所で積んでます(汗)

ファミコン時代ってまだヒントが少ない頃なので本作も例に漏れず

ちょっと不親切な部分はあったかな。あと初代に関して言えば例の名言は

ミンナニ ナイショダヨとの事です。

いえ、初めてのレビューではありません。

移転する際、コメントをすべて持って行く事が出来ず、

いくつか消えてしまったものもあるんですよ~。

ミンナニ ナイショダヨですか。いつの間にか「ハ」が追加されたんですねw

最新作のブレスオブザワイルドは宮本さん曰く初代への回帰を目指したという話ですが、初代「ゼルダの伝説」が高い自由度を持ったオープンワールドゲームの源流と度々称されていることを考えると、最新作のオープンエアーというスタイルはある意味最新技術で一作目の正統な進化とも言えそうですね。

この初代「ゼルダの伝説」は当時の同時代のゲームと比べても一線を画す圧倒的な完成度で世界的に大ヒットしましたが、それが現代にも受け継がれていると考えるとちょっと感慨深いものがあるような気がします。

ブレスオブザワイルドをやってから改めてやってみたくなりました!

他のゼルダをやってから、初代ゼルダをやった俺としては、この鍵の使い方が衝撃だったけどな

単なるショートカット用だったり、爆弾で壁を壊せば開けなくてよかったり、鍵を開けるかどうか悩む楽しみがある。

他のゼルダって鍵を入手したら使う場所探す繰り返しで、整いすぎてて展開が読めるのでワクワク感がない

確かに整いすぎていると言えますね。そういう意味でBotWは自由度が上がって原点回帰しているように感じます。