どうも!KENT(@kentworld2 )です!

PS4/Xbox Oneが日本で発売されてから早5年。

さすがに次世代機と言える時期はとうの昔に過ぎ去ってしまい、世代の移り変わりが見えてきました。

そこで!本記事ではPS4/Xbox One時代に定着した技術・システムを挙げていきたいと思います。

目次

シェア機能

PS4/Xbox One時代に最も根付いた技術。

それは、シェア機能ではないでしょうか?

コントローラに搭載されたシェアボタンを押すことでスクリーンショットや動画を保存できる。

それだけでは飽き足らず、TwitterなどのSNSに貼り付けたり、YouTubeなどでライブ配信ができるようになりました。

おかげでユーザーはプレイしていないゲームの動画を目にする機会が増加し、前世代よりもマイナーゲームが拡散されやすくなった印象です。

また、ユーザーが発信できる情報が多様化したのも確かで、本機能を通じて有名になった人も多いのではないでしょうか?

ぼくもシェア機能によってTwitterでバズったことがあるので少なからず恩恵を受けています。

和ゲーのオープンワールド化

見えているところはロード時間なしでどこまでも行ける。

そういった技術を駆使したゲームをオープンワールドと表現します。

前世代機の洋ゲーではよく見られた技術ですが、今世代は和ゲー界隈でも定着しました。

ファイナルファンタジーXV、ゼルダの伝説 ブレスオブザワイルド、メタルギアソリッドV ファントムペイン etc…

ある程度の規模を持った大作ゲームでは流行に乗ろうとばかりにオープンワールドマップを採用していましたから。

ただ、その中には「真・三國無双 8」「夏色ハイスクル」など、半ば強引にオープンワールドの技術を取り入れたゲームも見受けられました。

オープンワールド化するとどこからでも攻略できるように作らなければならず、レベルデザインが大雑把になりがちです。

オープンワールド=良いゲームとは限りませんので、諸刃の剣にも感じました。

オンライン専用ゲーム

インターネットに接続して遠く離れた人と対戦・協力プレイをする。

かつて、そんなゲームは「マニア向け」と評され多くのユーザーは敬遠していました。

しかし、PS4/Xbox One世代になってからは完全に定着。

洋ゲーからは「Destiny(デスティニー)」「The Division(ディビジョン)」「ANTHEM(アンセム)」「オーバーウォッチ」などの新規IPが誕生しました。

さらに「コールオブデューティ ブラックオプスIV」などではオフラインで楽しめるキャンペーンモードを廃止。

インターネットに接続しないとほぼ楽しめないゲームが当たり前になってきた印象です。

厳密にはオンライン専用ではありませんが、あの任天堂でさえもインターネットに接続しないと真価を発揮しないゲームを発売するようになりました。

「スプラトゥーン」「スーパーマリオメーカー」がまさにそれです。

もはやオンライン専用のゲームを毛嫌いするのはマイノリティになっていきました。

バトルロイヤル(バトロワ)

超広大なフィールドで100人が生き残りを賭けた戦いを繰り広げる。

そんなゲームのことをバトルロイヤル(バトロワ)と表現しますが、2018年辺りから大量に発売されていきました。

PUBG、フォートナイト、エーペックスレジェンズ etc…

さらに「コールオブデューティ」「バトルフィールド」といったPS3/Xbox 360世代の覇者達もバトロワモードを搭載。

右も左もバトロワゲームという状況になっていきました。

この背景にはオンライン専用ゲームが定着し、ゲーム機の性能が向上したことで広大なフィールドで100人対戦を実現できるようになったことが大きく感じます。

ダウンロード専売タイトル

かつてのゲームは店頭でパッケージを購入することが常識でした。

ところがPS3/Xbox 360世代の後半からインターネットからデータをダウンロードするだけで楽しめるダウンロード版が台頭。

PS4/Xbox One世代になってからはダウンロード版が定着し、本来ならパッケージタイトルであるハズのものをダウンロード専売で売り出すケースも増えていきました。

この流れで助かっているのが、パッケージ販売では採算が取れないゲームもダウンロード専売で売り出せるようになったこと。

特に国内のXbox Oneはパッケージ販売では採算が取れなくなってきているので、ダウンロード専売タイトルの技術にどれだけ助けられていることか。

PS4にしても超マイナーな洋ゲーを日本で売り出す際に重宝する技術に感じます。

フルインストール

ゲーム機のハードディスク(HDD)にゲームディスクのデータをフルインストールする。

PS3/Xbox 360ソフトでも一部では見られましたが、PS4/Xbox One世代になると完全に定着します。

その影響で大容量なゲームでありながらも読み込み時間の短縮を実現。より没入感のあるゲームを作りやすくなりました。

一方、パッケージ版のメリットを潰す技術でもあります。

かつてのパッケージ版はハードディスクにデータをインストールしなくても楽しめましたから。

スタンバイ&スリープモード

電源を落としても次に再開する時はすぐその場から始められる。

そんな機能をスタンバイモード、もしくはスリープモードと言います。

パソコン、スマホ、携帯機では定着していましたが、PS4/Xbox One世代からは据え置き機でも定着しました。

Xbox Oneでは最初から備わっていましたが、PS4も2015年のアップデートで搭載。

この機能が搭載されたことで据え置き機を起動する億劫さが大幅に改善されました。

オンラインサービスの加入

PS4/Xbox One世代に入るとどこのプラットフォームでもオンラインサービスの加入が当たり前になっていきました。

月額○○○円、年間○○○○円。

オンライン対応ゲームを楽しむ場合、ゲームソフトを購入するほかに各プラットフォームのオンラインサービスに加入しなくてはなりません。

その代わりゲームソフトの無料配信、加入者向けのセールなど、追加サービスも受けられるようになりました。

このようなサービスが定着したことでゲーム機の普及台数よりもアクティブユーザー数の価値が増してきた印象です。

どれだけオンラインサービス加入者が居るのか?

次世代機で覇者になるにはそこが一番重要に感じます。

サブスクリプションモデル

定額料金で対象タイトルを好きなだけ楽しめる。

そんなサービスがPS4/Xbox One世代になってから定着しました。

代表的なのがPS4のオンラインサービスであるPS Plusのフリープレイ。

月ごとに対象タイトルが好きなだけ楽しめるサービスになりますが、その中には1年前に発売された大作ゲームが含まれていることも珍しくはありません。

Switchの「ファミリーコンピュータ & スーパーファミコン Nintendo Switch Online」も同等のサービスに感じます。

こちらは対象のファミコン&スーパーファミコンソフトを好きなだけ楽しめるサービスになりますが、「Nintendo Switch Online」に加入しないといけませんから。

このようなサブスクリプションサービスが定着している一方、PS Now/Xbox Game Passといった特化型のサービスは定着していません。

ゲームは1タイトルだけでも時間を取られるので、サブスクリプションサービスはあくまでもサブ的なポジションにした方が価値を感じやすいのかも。

大型セール

オンラインサービスで少し触れましたが、オンラインストアの大型セールが定着したのもPS4/Xbox One世代になります。

PS Store、ニンテンドーeショップ、Xboxストア。

各ゲーム機にはこのようなオンラインストアが存在し、数多くのダウンロード専売タイトルが販売されています。

オンラインサービスを強化する一環で特定のシーズンに入ると何百種類ものタイトルを期間限定で大幅に値引きするのが恒例となりました。

凄い時には9,000円で販売されていたタイトルが500円以下で販売されることもありましたからw

Steam/Apple Store/Google Playといったパソコンやスマホ向けのオンラインストアでは既に定着していましたが、それから少し遅れて家庭用ゲーム機にもその波がやってきました。

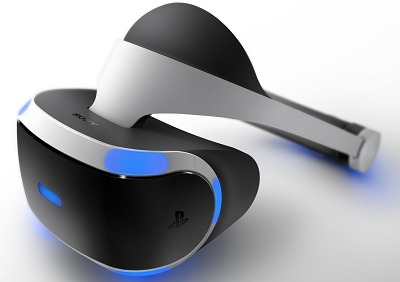

VR対応タイトル

ヘッドアップディスプレイを装着することで辺り一面がゲーム映像になる。

そんな技術をVRと表現しますが、2016年に発売されたプレイステーションVR(以下、PSVR)からは家庭用ゲーム機でも定着するようになります。

と言っても専用タイトルはまだまだ弱く、PSVRがなくても楽しめる対応タイトル中心ですが。

しかし、PSVRに限らずVRデバイスは次から次へと新型が発売されていき、配線周りや3D酔い問題も少しずつ解消されています。

PS4/Xbox One世代にはムーブメントを巻き起こしたとは言えませんが、様々な問題が解消された時はひょっとして!?

リマスター

過去に発売されたゲームの解像度やフレームレートを向上して現行機向けに再発売する。

そんなタイトルのことをリマスターと表現しますが、PS4/Xbox One世代になってからはさらに比率が増します。

特に目立っていたのがPS4。

過去に発売されたゲーム機との互換対応していないのもありますが、PS3世代の大作ゲームは大抵PS4向けにリマスター化されました。

あまりにも定着したからか後期に入ると追加要素を強化したリメイクに近いリマスタータイトルが増加。

リマスターとリメイクの定義が曖昧になっていきました。

縦マルチタイトル(縦マルチプラットフォーム)

世代が異なるゲーム機に同一のタイトルを同時に発売する。

そんな販売方式を縦マルチタイトル(縦マルチプラットフォーム)と表現しますが、PS4/Xbox One世代は移行期に目立ちました。

特に多かったのがPS4/PS3/Xbox One/Xbox 360という組み合わせ。

2014年から2015年にかけて発売された洋ゲーの大作系は大抵この組み合わせで発売されました。

それ故にPS4/Xbox Oneのマシンパワーをフルに引き出せないケースもありましたが、縦マルチプラットフォームブーム後期には開発元を切り替えて発売するケースが増加。

例えば2015年に発売された「コールオブデューティ ブラックオプスIII」の場合、PS4/Xbox One版はTreyarchが。

PS3/Xbox 360版はBeenox Mercenary Technologyが開発を手掛けており、同一タイトルでありながらも異なる内容となっていました。

縦マルチプラットフォーム自体はPS2からPS3への移行期も多くありましたが、PS4/Xbox One世代で異なるのは和ゲーでも目立っていたことです。

ドラゴンクエストヒーローズ、メタルギアソリッドV ファントムペイン、ペルソナ5 etc…

この辺りのタイトルはPS4だけではなくPS3でも同時に発売されました。

さらに任天堂の「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」でさえもSwitchとWii Uの縦マルチプラットフォーム展開だったりします。

それ故に上位機種に特化したゲーム内容には出来ていませんが、移行期は致し方ありません。

この流れによって生まれた弊害が、上位機種のユーザーが下位機種のユーザーにマウントを取ること。

高級車のドライバーが軽自動車のドライバーを見下すような流れがゲーム業界でも巻き起こってしまったんです。

サンドボックスゲーム

用意された空間・アイテムを使ってプレイヤーが好きなように楽しむ。

そんなサンドボックスゲームはPS4/Xbox One世代になってからは完全に定着しました。

代表的なのが「Minecraft(マインクラフト)」。

本作には明確な目的がほとんど存在せず、プレイヤーは好きなようにブロックを組み立てて楽しむことが出来ます。

そんな「Minecraft」の砂場遊び的な要素は様々な大作ゲームに影響を与えました。

例えばSwitch/Wii U「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」の場合、与えられたアイテムを使って木を倒すなどサンドボックスゲーム的な遊びが部分的に取り入れられましたから。

また、「テラリア」「ドラゴンクエストビルダーズ」など様々なフォロワータイトルも誕生しました。

サバイバルゲーム

サンドボックスゲームに近いジャンルとしてはサバイバルゲームも定着しました。

空腹、便意、耐久値 etc…

現実世界にありそうな概念・制限をゲーム内に取り入れて自給自足で生き残っていく作品が多く見られました。

ラスト・オブ・アス、レッド・デッド・リデンプション2、メタルギアサヴァイブ etc…

制限が多いことで不便に感じることはありますが、ゲーム性やリアリティが向上してゲームが面白くなることもあります。

インディーズゲーム

小規模な開発スタジオが小規模なゲームを開発する。

以前からそのようなタイトルは発売されていましたが、インディーズゲームという言葉が定着してからはさらに増した印象です。

大きな要因となったのが「Minecraft」の世界的な大ヒット。

本作は元々小規模なインディーズゲームだったんですが、数年かけて記録的な大ヒットとなりました。

その流れでインディーズゲームにも注目が集まり、各ゲーム機メーカーが力を入れるようになったんです。

洋ゲー

バトルロイヤルゲーム、サンドボックスゲーム、サバイバルゲーム。

こうしてPS4/Xbox One世代で定着した新ジャンルを挙げてみたところ、全部洋ゲーじゃないですか!?

かつては洋ゲーと言えばマニア向けで敬遠されやすく感じましたが、今や子供たちの間で浸透するほど定着しています。

こんなこと、PS2/GC時代は考えられませんでした。

基本プレイ無料

基本的には無料で楽しめるが、アイテムなどを購入する際はお金が必要。

そんなゲームのビジネスモデルを基本プレイ無料と表現しますが、PS4/Xbox One世代になってからは家庭用ゲームでも定着しました。

特に印象的なのが「フォートナイト」。

本作は前述のバトルロイヤルゲームになりますが、先行する「PUBG」とは違って基本プレイ無料のビジネスモデルを採用していたんです。

このビジネスモデルは大人数のプレイヤーが必要なバトルロイヤルゲームの特性とマッチしていて、「PUBG」以上の人気を博すことに成功しました。

さらに凄いのが、課金はコスチュームやエモート関連に限定していること。

課金をしたからと言って有利になることはなく、無課金のユーザーと平等に楽しめる流れを定着させました。

リモートプレイ

据え置き機はテレビがないとプレイできないという弱点が存在します。

この流れを断ち切るためPS4/Xbox One世代はリモートプレイを定着させようとする流れが生まれました。

PS4の場合、初期の頃はPSVITAとのリモートプレイに力を入れていましたが、やがてパソコンやスマホに対応していきます。

任天堂にしてもWii Uには受信機となる液晶付きのゲームパッドを同梱させるという荒業で据え置き機の弱点を補おうとしました。

その流れを経て発売されたSwitchはドッグを同梱することで据え置き機と携帯機の完全な融合を実現。

受信機とデータ通信をしないとまともにプレイできないリモートプレイの弱点を完全に解消させました。

eスポーツ

ゲームを使ったスポーツ競技のことをeスポーツと表現します。

PS4/Xbox One世代に入るとeスポーツという名をそこら中で聞くようになりました。

各団体が力を入れているのもありますが、シェア機能などによって未プレイのユーザーがゲーム映像を見やすい環境になったことも多い印象です。

eスポーツの影響は着実に増していて、「ぷよぷよeスポーツ」「eFootball ウイニングイレブン 2020」などタイトルに加えるケースも増えてきました。

個人的には”見る”より”やる”派なのであまり関心はないんですが、これでゲームの社会的地位が上がるのでしたら嬉しいです。

全体のまとめ

以上!PS4/Xbox One世代に定着した技術・システムをまとめてみました!

こうしてみると、PS4/Xbox One世代になってから生まれた技術・システムが数多くあるのが分かります。

個人的に大きいのはやっぱりシェア機能です。

この機能が搭載されたことで専用の機材を買わなくてもスクリーンショットをブログ内で使えるようになりましたから。

シェア機能は自分は全く活用してないんですよね・・・w

もったいねぇwww

オープンワールド化自体は良いにはいいんですよ。ロード時間がシームレスになるならですが。

でもはっきり言ってそれを活かせる和ゲーが少ないのが多かったんですよね・・・。

オンライン専用を毛嫌いするのがマイノリティなら、自分はそれを貫きます・・・www

マイノリティ歓迎www

ダウンロード専売はホント助かります。

フルインストールの仕様のせいでパッケージ版に魅力を感じなくなってしまった自分にとってはホントDL版が不可欠になったんでw

インディーズと洋ゲーに関してはほんと需要が増えましたね・・・。

洋ゲーはまだ360/PS3時代から確実に増えてはいましたが、インディーズはその時代でもほんと少なかったですからね・・・Xboxインディーズくらいしかまともなインディーズ枠が無かったってのもありますが。(steam除く)

この中で定着したものでも実は次の世代で消えてるのがあるのかもしれないですね・・・案外。

何が残って何が廃れるか読めない・・・むしろそれが楽しさでもありますが。

シェア機能、活用すると面白いですよ~!

当ブログに掲載しているスクリーンショットの大半はこの機能を使っています。

オープンワールド化は諸刃の剣ですね。上手く活かせばゼルダのように化けるのですが。

オンラインゲームは今世代で一気に広がっていき、シングルソロプレイヤーには肩身が狭いですw

ダウンロード専売はXboxOneだともはや欠かせなくなってきていますよね。

こうして記事を書いているとXboxハードはセガのように時代の先を行っている印象です。

ダウンロード版、インディーズ、オンラインサービスなどはXbox360から定着していましたから。

そういえばサブスクリプションモデルもこの時代に主流になったもののひとつですね

あ、あとルートボックスも

そうでしたね!追加しておきます。挙げてくださってありがとうございます!

個人的に大きかったのはスタンバイモードかな。いちいちセーブしなければならない従来のゲームの遊び方を根底からひっくり返してくれました。

スタンバイモード!忘れていました!記事に追記させていただきますm(_ _)m

Share機能は使ってみると意外と便利だと思うんですよ。twitterにアップしておけば、自分のCODベストプレイが楽しめんですよね。

僕は今世代はスマホとの連携に注力し始めていると思います。

そうそう、そういう使い方もあるんですよ。他の人に見てもらうだけではなく、別デバイスでアルバム的な活用法もありますよね。

スマホは今世代から1人1台になっていきましたので、その普及率の高さをなんとか活かそうと各社動いています。

各17の技術orシステムでピンときたものの感想をコメントしま〜す

◯シェア機能

まずこれは大きいですね!一応、前世代の頃から実況動画が流行ってましたが、このシェア機能の導入で今まで無断転載かどうかでグレーゾーンだったゲームの映像がオープンになり、様々な実況者やYouTuberが台頭したんじゃないかな。

◯和ゲーのオープンワールド化

これは夢がありますね。個人的はグラセフなどでオープンワールドが有名だったときは否定派だったのですが、ゼルブレやゼノブレ2がきっかけでオープンワールドゲームのおもしろさを理解しました。

ロード周りや使い方はもうちょっと進化の余地がありですね。

◯オンライン専用ゲーム

任天堂でもスプラ1やマリメ1の頃から本格的になりましたね。MMORPG系のオンラインゲームは苦手ですが、マリメ系のオンラインゲームなら大歓迎ですよ♡

◯バトロワ

弟や会社の同僚が好きですね〜。

◯DL専売

僕はDL専売が増えちゃった影響で今となってはパッケージ版のゲームを一つも持ってないですよwww (最近はブラステ買うかもですが)

ゲーム市場的にみたら、インディーズに続いてゲームの多様性が復活したきっかけだと思います。

◯フルインストール

この技術はPSハードが顕著ですね。特にPSPの頃のUMD規格はロードに悩まされてましたから?

◯オンラインサービス

これは遅れながらも任天堂もオンラインサービスをはじめてついに全機種に浸透しましたね。

今やNetflixやYouTubeプレミアムなどどこもサブスクリプションサービスはやってますので自分の契約してるところがどんどん魅力的になってくれたらそれがベスト(*^ω^*)

◯大型セール

これはきっかけはSteamやApple Storeから流れがきてそう!¥1,500や¥3,000でも充分にやり込めるゲームが多いですのでいい時代になったものです。一昔前だったら中古やSimpleシリーズだけの世界でしたよwww

◯リマスター

今世代は互換切りが顕著でその影響で開発側的には1世代前のゲームを再販するにはナイスな都合になりましたね。

一応、新作ではないので新しいもの好きな方はウンザリされると思いますが、僕の場合はこういったリマスタータイトルはオリジナル版からよりチューニングされて販売されるのが主なのでゲームを購入するときは大抵ハズレなしなためかなり信頼してますよ!

Switchの場合は3DSやWiiUからの移植作にハズレはほぼないんじゃないかな。

◯縦マルチ

こういうものが増えたのは、ゲームの性能の差がさほど大きくなくなったことが影響してそうですね。一応、上位機種版の方がロード周りが早いのでストレスにならないぐらいかしら。

こんなことにマウント取る奴は豆腐の角にぶつかって爆ぜやがりくださいwww

PS5もそういうのが目立つだろうな〜。

◯サンドボックスゲーム

これに関しては、生まれる時代がもっと遅かったらハマってただろうな〜。

高校の時間がない頃からマイクラが有名になったので、弟くんがちょっと羨ましいよ。

◯サバイバルゲーム

この要素はダクソシリーズの高難度ゲームムーブメントも一因としてありそう。

◯インディーズ

これに関しては感謝しないと!DL専売に次いでこのインディーズゲームの台頭でコンシュマーゲームの多様性が復活したと思いますよ。

基本的にインディーズって荒削りなゲームが多いですが、少数のゲーム好きが集って作られてる作品が多くて何かキラリと輝くゲームやマイナーなフェチズムで「コレがやりたかったんだ」というゲームにも出会すのでバカにできないムーブメントになりましたね。

任天堂も閑散期知らずになるのでニンディーズをどんどん発展させてほしいです!

◯洋ゲー

洋ゲーといえば、インディーズの台頭も洋ゲーですからねwww やっぱり英語圏やお隣のアジアの国々は国産メーカーよりも「これが作りたい!」というパワーを感じられます。

◯基本プレイ無料

個人的には嫌いですが、今となってはコンシュマー向けの大作ゲーム開発のためにもなくてはならないビジネスだと痛感させられますよ。

◯リモートプレイ

今のSwitchがあるのはWiiUのおかげなので嫌いなハードだけど単純にこき下ろせないですね。

わぁ!長文コメントありがとうございます!

トモフミさんがコメントしている間に3の技術・システムの項目を追加しました。スタンバイモード、サブスクリプション、eスポーツがソレです。時間がなくて見切り発車で公開してしまいましたw

シェア機能は本当に影響が大きいです。この機能を使ってYouTubeチャンネル開設した人も多いんじゃ!?

オープンワールドは和ゲー界隈でも定着しましたよね。任天堂ハードでも普通に出るようになりました。

トモフミさんはパッケージ版を1つも持っていないくらいダウンロード版に傾倒してしまいましたかw

フルインストールは弊害もありますが、ロード時間短縮は有り難いです。

オンラインサービスはお金を払い続けないといけないので複数機種持ちだと大変な時代になってきましたw

大型セールの流れはSteamなどの流れが大きそうですね。ゲームの価値が下がっていることでもあるので一概に良いとは言えませんが、安くゲームを買える時代になりました。

リマスター版は新鮮味に欠けますが、出来が保証されていて手を出しやすいというのはあります。

縦マルチプラットフォームはここまで定着するとは思いませんでした。これは新ハードのタイトル不足を補うためでもあると思いますが、ユーザーの間でのマウントの取り合いは残念ですよね。

サンドボックスゲームは子供にこそ価値があると思います。

ぼくも今世代でインディーズゲームを色々楽しむようになりましたが最高ですね!毎日触っていないと気がすまないですもんw

そうそう、インディーズゲームの多くは海外発なのでこれも洋ゲーですね。そういう意味でも洋ゲーの強さを実感します。

基本プレイ無料はバトロワ系で有り難みを感じています。

今はテレビがない家庭も増えてきたのでリモートプレイは良い着眼点です。

追記しま〜すwww

◯スタンバイ&スリープ

これは携帯機の場合だったら、DS&PSP時代からのお馴染みさんな感じがしますが、そこに目をつけたPS4や箱Oneはシャープですね!

PS3やWiiなどの据え置き機はとにかく起動が億劫でしたから。それの最悪な形がWiiUだと思います。

Switchのスリープ機能はスマホ並みに持ちがいいのでありがたいです!

◯eスポーツ

これは国内でも顕著になってきましたね。競技型のゲームが主流になってしまいそうな弊害はありますが、やっぱりゲームは見るだけでも充分おもしろい(特に僕はモンハンワールドやフォートナイトとか)のでこのeスポーツをきっかけに「ゲーム好き=陰気、根暗」なイメージを払拭してくれたら嬉しいですよ。

ほんとにこういうのは一部のノイジーマイノリティの仕業なんですよ!

アニメや漫画の分野にも言えますが!

バージョンアップ版はより画像が増えてて、再度読んでも楽しめましたよ(^-^)v

携帯機などの技術を据え置き機に持ってくるとは考えましたよね。これで据え置き機の億劫さがだいぶ改善されましたから。

eスポーツの影響で競技性が高いゲームが増えてきました。マリテニエースやARMSも今の時代だからこそ発売された気がします。

eスポーツの影響でゲームに関心を持つ人が増えたら嬉しいです。

当初予定していた内容よりもボリュームが増えすぎてしまって20時更新に100%の内容を公開出来なくてすみませんw

オープンワールドはたしかにバランスも大事だけど、一番重要だと思うのはやっぱり歩き回って楽しいかですね。

マップが広大で景色も綺麗でも楽しくなければ意味がないですから。

ゼルダがあれだけの人気作になったのは、歩き回る楽しさとどこから進めてもいいという自由度の高さを両立できるよう丁寧に作った結果なんでしょうね。

オンラインプレイですが、スマブラはほぼ毎日フレンドの人とやるくらい好きだしマリオメーカーも投稿できるコースが上限になっちゃって増やしてくれないかなと思っているくらいです。

でも狩りゲーとかの協力プレイになるとどうも気を遣っちゃって、スマブラのチーム対戦すら気が向いた時にたまにやる程度なんですよ。

称号やトロフィーみたいな実績的な物ならともかく、オンライン限定でしか手に入らないアイテムや装備なんかがあると一人でもやり込めるようにして欲しいなと思いますね。

オープンワールドの醍醐味はスケール感による走り回る楽しさですよね。見渡す限り進んでいけるのはやっぱりワクワクします。

狩りゲーの場合はミスした時の罪悪感が大きすぎるかも。相手が勝敗を気にしない人だったら良いんですけどねぇ。

この前のコラムじゃないけど、ゲームに限らず自分はマイナーな作品に惹かれる所があります。

メジャータイトルが嫌い!という訳ではなく、興味が湧かないというか。任天堂作品は好きなのに不思議です。

なので振り返ってみると、PS3の頃はパッケージ版ソフトよりダウンロード専売ソフトの方が面白かった印象があります。個人的に惹かれる作品がたくさんあったし、ネット環境などがあればいつでも買えるのも凄いと思ったものです。

それが今、スイッチのインディーゲームに繋がってる感じです。冗談抜きでやりたい作品が多すぎて嬉しいやら困るやら(笑)

ただダウンロード専売ソフトは配信停止しちゃうと二度と買えないのが欠点だと思います。当時PS3で覆面闘士買お〜…と思ったらすでに配信停止しててかなりショックでした。グダグダ考えず買えば良かったと、今でも後悔してます(泣)

マイナー作品は大衆受けを狙っていないことが多いので、そこが個人のツボにはまることはありますね。

ぼくもそういう事が多いので結果的にマイナー作品ばかりプレイしてしまうのかも。

同じくインディーズ系でやりたいタイトルが多すぎて困っていますよw

配信停止は勘弁してほしいです。ダウンロード専売だからといっていつまでも販売され続けるとは限らないんですね・・・。