プレイステーション クラシック

どうも!KENT(@kentworld2 )です!

本記事では「PlayStation Classic(プレイステーション クラシック)」のレビューをしていきます。

日本のゲーム市場に様々な革命を起こしたプレイステーション(以下、PS)。

ぼくもPS4/PS3世代になると100タイトルを超える勢いでプレイ&レビューするほど傾倒しているゲーム機シリーズになります。

その証拠にこちらのレビュー記事一覧をご覧ください。

数え切れないほどのPS4/PS3ソフトをレビューしているのが分かると思います。

しかし、PS2世代以前になるとプレイ率がグッとダウンしてしまうんです。

特にPS1ソフトに関しては超疎いので、みんなが心に残っているあんなタイトルやこんなタイトルも未プレイだったりします。

いや、自分が得意としているアクション系になると短時間でプレイできることもあって少しはゲームアーカイブスなどで抑えられましたよ?

でも、RPG系になると全然ダメ。

未だに「PS1/PS2で発売されたあのRPGは名作だよね~」なんて話にはほとんど乗れず歯痒い思いをしています。

というのもぼくはゲーム人生の半数以上を任天堂ハードのみで過ごしてきたからです。

PS歴=ブログ歴と言っても良いほど自分の中での割合は低いので、そこはゲーム好きとしてコンプレックスだったりします。

そんな人間なので初代PSをミニチュア化した「プレイステーション クラシック」は手を出しにくいところがありました。

が、2019年初頭。読者のMasayaさんが欲しいものリスト からプレゼントしてくださったんです(ありがとうございます)。

早速プレイしてみたところ、

「厳しい部分もあるが、PSハードで生まれたシリーズの原点を知れた!」

という感想になりました。

ここからは「プレイステーション クラシック」について具体的に語っていきます。

累計1,000記事突破!KENTがプレイしたゲームのレビュー記事一覧へ

- 1994年に発売された初代「プレイステーション」のミニチュアモデル。

- 初代「プレイステーション」を半分以下の大きさに小型化している。

- 20本のプレイステーションソフトがプリインストールされている。

| 初リリース日 | 2018年12月3日 |

| 収録タイトル数 | 20本 |

| 価格 | 10,978円(税込) |

| 発売元 | SIE |

目次

当時のデザインを踏襲

まずはミニチュア本体について。

復刻ミニゲーム機シリーズでは常識ですが、当時のゲーム機をそのまま小型化しているように感じます。

ただ、OPENボタンを押しても蓋は空きませんw

一応、ゲーム内で空想ディスクの入れ替え用に使用することはあるので飾りではありませんが何だか寂しい。

コントローラは原寸大ではあるもののスティックはありません。

今では当たり前のように付いているPSコントローラのスティックですが、初代の頃は無かったのかと驚かされます。

こんなコントローラで3Dゲームをプレイしていたとは・・・w

ただ、スティックが無いことでコントローラが身軽であることを感じ取れました。

昔から大きな変化はないPSコントローラですが、こうして見ると少しずつ様々な機能が付け足されていったことが分かります。

スティック2本、タッチパッド、モーション機能、PSボタン、アナログ化したトリガーボタン etc…

その影響で重さも価格もアップしてしまいましたw

2Dから3Dへの移行期を実感できるソフトラインナップ

肝心のソフトについてですが、プレイしていると2Dから3Dへの移行期を実感出来ます。

例えば「ワイルドアームズ」「サガ・フロンティア」の場合、移動画面はスーパーファミコン後期のような美しい2Dグラフィックなんですよ。

でも、戦闘画面になると途端に粗削りな3Dグラフィックに変化します。

当時は3Dがもてはやされていたので「凄い!」と言われたんでしょうが、今見ると大したことありません。

むしろ2Dグラフィックよりもショボく見えてしまいます。

そのせいでせっかく移動画面で漂っていた名作RPGの風格に水を差されたような気がして勿体なく感じてしまいました。

良くも悪くもPS1時代は2Dから3Dへの移行期だったんだなぁと。

ぼくがこの時代にメインで触れていたN64はほぼ完全に3Dへ移行していたので何だか新鮮に感じます。

PSから誕生したシリーズの原点を知れた!

今となっては色々と中途半端な「プレイステーション クラシック」内蔵のPS1ソフト。

ですが、PSから誕生したシリーズの原点を知るうえでは資料的な価値を感じました。

メタルギアソリッド、バイオハザード、ペルソナ。

例えばこれらのシリーズはPS1から誕生しました(「メタルギアソリッド」は「メタルギア」が原点ですが)。

今となってはぼくも最新作が出たら手を出すほど好きなシリーズではあります。

「メタルギアソリッドV」「バイオハザード7」「ペルソナ5」はみんな発売日に買ってめっちゃ楽しみました。

が、「バイオハザード」以外の初期作は未プレイだったんですよ。

そんなぼくが2019年に「メタルギアソリッド」や「ペルソナ」に触れてみたところ、様々な発見があったんです。

その中には後に発売されたシリーズ作品を初めて触れた時に感じた不満点の謎を解明するような発見もありました。

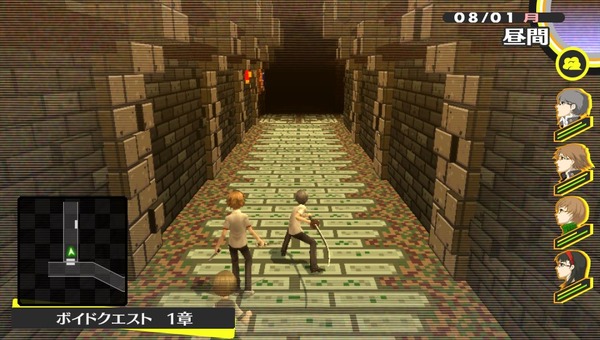

「なんで『ペルソナ4 ザ・ゴールデン』のダンジョンってRPGなのにこんなにもマップ展開が単調なんだろう?」

「なんで『メタルギアソリッド3』ってTPSなのにこんなにも操作が煩雑なんだろう?」

これはPS歴が短い頃にぼくが各タイトルで感じていた不満点になります。

でも、ぼくが知っているPS歴が長いユーザーは必ずしもここで挙げたような不満を感じておらず、意見の食い違いが生じていたんですよ。

当時は「なんでこんなにも意見が食い違うんだろう?」と思っていましたが、PS1で発売された初期作をプレイして納得しました。

「あぁ、『ペルソナ』シリーズは3DダンジョンRPGとアドベンチャーゲームを組み合わせて生まれたんだな」

「あぁ、『メタルギアソリッド』シリーズは『メタルギア』の流れでトップビューから肩越し視点のステルスアクションへシフトして行ったんだな」

↑これはぼくが各シリーズの1作目をプレイした時に感じた印象になります。

これらの作品から順番にプレイしていけば変に他のシリーズと比較せずに「ペルソナ4 ザ・ゴールデン」や「メタルギアソリッド3」を楽しめたのかも知れません。

ゲームのシリーズ物に途中から入ることは決して悪いことではありませんが、少なからず古参組とは意見の食い違いが生まれることを痛感しました。

もし、シリーズ物を途中からレビューする場合、新参であることを明記した方が良いのかも。

気軽にプレイする分には悪くないラインナップ

本ハードには以下の20タイトルが収録されています。

※赤文字のタイトルはアーケードスタイル。

・女神異聞録ペルソナ

・スーパーパズルファイターIIX

・バイオハザード ディレクターズカット

・グラディウス外伝

・メタルギアソリッド

・サガ フロンティア

・パラサイト・イヴ

・ファイナルファンタジーVII インターナショナル

・アークザラッド

・アークザラッドII

・I.Q インテリジェントキューブ

・XI [sai]

・JumpingFlash! アロハ男爵ファンキー大作戦の巻

・ワイルドアームズ

・Gダライアス

・闘神伝

・鉄拳3

・ミスタードリラー

・R4 RIDGE RACER TYPE 4

・ARMORED CORE

収録タイトルについては様々な意見があると思いますが、PS1に疎い人間からするとバランスが取れたラインナップに感じます。

というのも半数のタイトルがアーケードスタイルだからです。

これらのタイトルはアーケード筐体に100円ワンコインを入れて楽しめるようにゲームデザインが設計されているのでサクッとプレイするにはすぐに面白さが分かって良いんですよ。

一方、残りのタイトルはどっしりと腰を据えてプレイしなければ面白さが理解しにくく感じます。

だって、ゲームを起動するとなっがいオープニングシーンが始まるんですよ。

そこで「どんなストーリーでどんなキャラクターが登場してどんな関係なのか?」を理解しないといけないのでせっかちにはキツイですw

特に「ワイルドアームズ」「アーク・ザ・ラッド」「サガ・フロンティア」「ファイナルファンタジーVII」「ペルソナ」と言ったRPG系はプレイする前から腰が重かった。

当時プレイしたユーザーであれば懐かしさで魅力を感じそうですが、ぼくにはそういう補正がありませんから・・・。

ミスタードリラーが一番良かった

そんなぼくが「プレイステーション クラシック」内蔵のタイトルで一番好感触だったのが「ミスタードリラー」になります。

本作はドリルでひたすら地下を潜り続けるゲームです。

基本的には○ボタンを押して掘り進むだけですが、様々な制約が存在します。

それをテクニックでカバーしていくのが実にゲームらしくてハマりました!

DS/Xbox 360版をプレイした過去があるとは言えサクッとプレイする分には収録タイトルの中でも特に強さを発揮します。

あとは「スーパーパズルファイターIIX」「ダライアスG」「JumpingFlash! アロハ男爵ファンキー大作戦の巻」辺りもお気に入り。

「スーパーパズルファイターIIX」に関しては全く印象になかったので「なんで収録しているんだ?」と思いましたが、実際にプレイして納得しました。

落ち物パズルゲームの対戦って盛り上がるのでこの手のゲームは一本くらいは入れておかないといけませんから(「ぷよぷよ」の方が良いのは確かですがw)。

このようにつまみ食い感覚でプレイする分にはパっと触っただけで「あ、面白い!」と感じられるゲームの方が有利に感じます。

まあ、そういうタイトルばかりを収録してしまうとそのゲーム機が持つイメージからかけ離れてしまう恐れはありますが・・・。

+αが弱い

このようにつまみ食い感覚でプレイする分には様々な発見があった「プレイステーション クラシック」。

しかし、仕様面に関してはかゆいところに手が届いていません。

まず、中断セーブが各タイトルに1つしか作れないのはちょっと・・・。

それとは別に空想メモリーカードを使っての保存も出来ますが、「ニンテンドークラシックミニ」シリーズは各タイトルに中断セーブデータを4つ作れたので物足りなく感じます。

あと、リワインド機能なんてものはありませんし、HOMEボタンもないので他のゲームに切り替えるには本体のリセットボタンを押さないといけません。

さらに言うとこの頃からロード時間や演出過剰になってテンポが悪くなるので倍速機能も欲しかった。

収録タイトルの半数がアーケードスタイルだからまだ良かったものの、「ニンテンドークラシックミニ」シリーズのようなお手軽感はありません。

よく言われている遅延に関しては気になりませんでした。

正確な操作が求められる格闘ゲームやシューティングゲームをガチでプレイする分には気になるかも知れません。

ですが、つまみ食い感覚でプレイする分には気になりません(オリジナルを再現出来ていない点は問題ですが)。

全体のまとめ

全体的には後追い組がPS1世代を知るには良いゲーム機に感じます。

ぼくの場合PSハードはPS3世代から本格的に入った人間なのでそれ以前の世代は後追いなんですよ。

10年かけて少しずつ旧作にも手を出していきましたが、やっぱり新作の方が気になるのでまだまだカバーしきれていないんです。

そんな中で本ハードに触れて自分の弱い部分を少しはカバーすることが出来ました。

ゲームプレイを快適にする要素が弱いので今じっくりとプレイすると厳しいところはありますが、一部のタイトルは本ハードを通じてクリアしたいです。

残念ながら予想ほど売れず、遅延や+αの弱さによって購入したユーザー(おそらく大半がリアルタイムプレイ組)から酷評された「プレイステーション クラシック 」。

その影響で現在の相場は半額以下なので、後追い組がPSの原点を安価で知るには良い商品に感じます。

ぼくのように途中からPSハードデビューして原点を知りたい方は購入を検討してみてはいかがでしょうか?

※Special Thanks:Masayaさん

累計1,000記事突破!KENTがプレイしたゲームのレビュー記事一覧へ

| Nintendo | PlayStation |

| Xbox | etc |

ミニPSのレビュー、首を長くして待ってましたよ(≧∀≦)(内心、忘れてたのはナイショ♡)

ミニメガドラと対照的で愛のないミニ本体シリーズと言われてしまってますね(^^;

実際、ケントさんのレビューを読んでみても123(当時と同じ12月3日の発売日)の日に合わせること前提で急ピッチで作られた感がハンパないですね。

まず蓋が稼働しないってところで、(僕はGCに思い入れがあるので)もしミニゲームキューブが出たときに同じような仕様だったら、僕だったらがっかりするんですがwww

コントローラはスーファミの次世代型コントローラって感じがしますね。もともとはスーファミの後付け周辺機器だった名残が残ってます。

PS1は携帯機に例えるとDSみたいなもので2Dドットは非常に綺麗なのですが、3Dグラはショボいですよね。

あの頃、PSのドラクエⅦは3D化せずに2Dのままで展開してましたが、長い目で見たら正解だと思います。

+αが弱い点の影響で僕は興味があっても購入に至らなかったです。

この時代のゲームはロード短縮機能、早送り、巻き戻し、どこでもセーブなどが充実してないと遊ぶ気が起きませんよ(^^;

もうちょっとそこはSIEさんは任天堂のクラシックミニシリーズを参考にして欲しかった。

お値段はなかなか破格ですけどね〜。

おまたせしました。ようやくレビューが出来てスッキリしています♪

蓋が稼働するとコストがかかるから避けたんでしょうね。一応、定価は10,000円超えているのでw

コントローラはスーパーファミコンにグリップを付けたようなイメージです。ゲーム機のコントローラはこの頃から基本形が生まれました。

当時は立体感にばかり価値観が行ってしまい、クオリティに関してはあまり気にしなかったんですよねぇ。

+αは弱いですが、ゲームアーカイブスも古くなってきたので資料的な価値はあるかなと思っています。

いまPSクラシックのレビューとはやりますね

黎明期のポリゴン表現に関しては当時から(既に完成の域に近かった)2Dドット表現に比べてあまりに稚拙で荒削りなため、目新しさよりも安っぽさが感じられて毛嫌いしていました

それでも出来の悪さを踏まえた上で作品性重視しているものはまだ良かったのですが、スクエニ作品などで『最高峰のCG』『素晴らしく美しい』とか言われると、後数年で時代遅れになって見るのも辛くなるようなCGに対して何言ってんだコイツ、としか思えませんでしたね

それはさておきPSクラシックについては

本体が市販エミュレータそのままぶっこみでメーカー独自の工夫もなく、その場限りのやっつけ仕事感満載で残念

ラインナップが自社タイトル中心の無難すぎる構成でアーカイブなどでいまでも遊べるものも多く、これしかない需要や幻のソフト復刻といった驚きがない

数量限定といって希少感を煽った割に出荷数が多く需供のバランスを見謝って結果的に値崩れした

という辺りがツラいところですね

端的にいってメガドラミニなどで見られた開発者の強い思い入れや愛着が感じられなかったのが最大の敗因だと思っています

メガドライブミニを触っていたらPSクラシックのことも書きたくなってしまいましたw

+αが弱くて移植度が完全ではないので色々言われていますが、収録タイトルの中には楽しめたものもあったので満足しています。

本ハードの内蔵タイトルは1~2本くらいはクリアしてPS1を堪能したいです。

100タイトルくらい入れて欲しかった

現実的には可能でしょうが、商売的には難しいんでしょうねー

自分は逆にPSと入れ代わるように任天堂ハードは遊ばなくなってしまいましたな・・・

収録タイトルをすべてを明かさずに予約を募ったり

なにか発売前から危うい感じがしたので

自分は買わなかったのですが

購入した人の反応を見る限り、遅延やフレーム飛び

その他諸々でプレイフィーリングにも

影響を及ばすような劣悪な出来らしく

もし、その通りならコレでPS1のゲームに

触れてみようって人は何だこんなものなんだと

作品の価値を誤解をするだろうし、そうして一度生まれた

感想っておそらく、これから先も覆らないんですよね。

ミニハードの流行に合わせて間に合わせで作ったんだろうけど

実はみんなの思っている以上に罪深いことなのかも?

オリジナル版を再現出来ていないのは問題ですね。まあ、ぼくがちょっとプレイしただけでは遅延に関してはよく分かりませんでしたし、影響が少ないジャンルも多いと思いますが。

PSクラシックのコントローラーってデュアルショックじゃなくて初期のデジタルコントローラーなんですね。

だったらサルゲッチュが収録されないのも無理はないのかな・・・。

ただ、初期のデュアルショックってめっちゃ重くて嫌いなんですよw

PS2以降は軽くなったんでいいんですが、初代だけはデジタルコントローラーの方が好きですねwww

ただ、収録タイトルに納得がいかなかったんで購入する気はないんですよね個人的には。

PS1は人生初のゲーム機なんで相当思い入れがあるんですよ。

自分当初据え置きははっきり言ってゲームキューブが来るまではPS1オンリーだったくらいで。

ソフトも結構やってはいたんですが、この収録タイトルの中だとやったのはメタルギアしかないです。

収録タイトルはクラッシュが来てれば絶対買ったんですがね・・・。

メタルギアはアーカイブスのほかにディスク版も所持してるんで最悪PSPが壊れてもPS3やPS2で出来るんで・・・。

クラッシュさえあれば・・・グヌヌ・・・!

サルゲッチュはデュアルショックがないとプレイ出来ませんからね。コストの関係で搭載出来なかったんだと思います。

ミニシリーズって昔を懐かしむためにプレイする需要が多いのかな?

ぼくは未プレイのタイトルばかりでしたが、逆にPSの原点を知れて勉強になりました。

はてデュアルショックの重量は2で軽くなったのだろうか。

感圧が追加されている分、逆に重くなってもいそうなのだが、対して変わらなかった様に思う。

クラッシュはリマスターとタイミングが被った事が理由だろうな。

代表的なソフトではあると思うだけに残念だった。

デュアルショックって1が202g、2が157g、3が176g、4が211g(後に出たタイプだと216g)だったはずです。

まあ、少なくとも1より4の方が重いんですが幼いころの記憶だと思いますね。

でも実際PS2のデュアルショックが一番軽いです。体感的にも。

リマスターは多分タイミングもそうだと思いますが、権利関係がややこしい状況だったんですよね。

今はアクティビジョンが所有してますが。

と言うことで実物で(あくまで参考程度に)量ってみた。

PS1 デュアルショック1185g~181g

PS2 デュアルショック2170g~163g

PS3 デュアルショック3173g

PS4 デュアルショック4218g

確かに指摘の通りPS2の方が軽かった様だ。

まあPSとPS2はケーブルの置き方で増減していた事を考えると、最大幅18g未満の差では長く持ち続ける等、持ち方やらの体勢の差によっても変化するやも知れんがね。

ついでにKent氏にも役に立つかと適当な選択で量ってみた。

PocketStation 28g

PSMove 145g

PSP2000 200g(UMDMSDuo込)

PSVITATV 108g(ゲームカードメモカ込)

SO906iガラケー 128g(MicroSD込)

XperiaXZPremiumスマホ 209g(軟質ケース込)

GENESIS 83g(メガドラミニ系互換品?)

new3DS 297g(クリア硬質ケース込)

NSwitch 404g(ゲームカードMicroSD込)

ProCon 247g(NSWプロコントローラー)

WiiU 495g(ゲームパッド)

GC 202g

こちらも参考までの計量だが、意外と任天堂系は腕が鍛えられる物が多いなと思う。

これはこれはKent氏も傷口に塩の様なタイミングでレビューをしてくれる。

誉められる物がないまま発売したソニーが悪い訳ではあるがね。

コントローラーについては、PSにはLRが4つ付いている事が3D視点の割り振りに活かされていた事をお知らせしよう。

初期のソフトでは360度全天球での3Dと言うのはまだ処理が重く、自機を中心とした風景を動かすカメラワークは余りメジャーではなかった。

そこでキャラクター(恐竜デモ等)やパチスロ台を回り込んで見る様なデジタル式の視点操作が主で、それに対しては十分有効だった事をお知らせしよう。

アナログスティックの登場とソフトの3Dフィールドランニング化で、PSのコントローラーは持ち方が変わることにもなり、LR12の役割も変わってしまったと。

スティックがアシンメトリーなXBOX系は、この辺りの実用性と握り配分を考えて3Dに特化している。

まあSwitchでFCやら2Dにスティックを使うとイマイチに思う様に、ソフトでのカーソル操作に2Dデジタルと3Dアナログのどっちが好みかにも寄るのだがね。

このタイミングでレビューしたことに悪気はありませんからねw

なるほど・・・確かに3Dとは言ってもカメラをグリグリ動かすようなタイプのゲームは少ないですもんね。

その手のゲームはN64が定着させたってことかな。

まあそうだろうと思ってはいたので大丈夫。

本体の作り方に誰の目からも差がありすぎるのが問題なわけで。

初めからスティックありきなN64ではマリオを始め開拓には適していたな。

(右手でスティックのポジションは流行らなかったが)

その後のPSと色々模索の時期が続き、DCPS2GCが実用的なソフトを揃えてきた事で方向性が固まった様に思う。

2は172gと言う情報は載っていたが、1は見つからないな。

実機手持ちでは差を感じないのだが。

まあ体感年齢が小学生とかであれば何れにしてもデジタルコントローラーより重いと感じているだろうか。

振動なしでセンサーとスティックありなSIXAXISでさえ130g程度で、軽く感じるからな。

おや、上のy.crash氏宛てが変なところに出てるな。

収録タイトル増やせないならどれでもいいから僕なつ、サルゲッチュ、みんゴルと入れ替えしてくれたら即購入したのに

とにかく収録タイトルが他のミニシリーズと比べてやる気がない(これが転けたおかげで他が本気出すきっかけになったと思うから感謝はしてる)

ミニシリーズの分岐点になったけどもしPS2ミニが出るとしたら汚名返上するような内容を期待したい

収録タイトルは発売前から色々言われていましたもんね。

PSらしさって人それぞれ違うから難しいなぁと思いました。それだけ多様性があるゲーム機なんだと思います。

PS2クラシックを出して汚名返上、名誉挽回して欲しいものです。

PS2クラシックですか!?ミニシリーズはPCエンジンミニ以降も出るのかなー?