ゼルダの伝説 時のオカリナ/N64 / 3DS

どうも!KENT(@kentworld2 )です!

今回は1998年11月に発売されたN64「ゼルダの伝説 時のオカリナ」のレビューをしていきます。

本作はコキリ族の少年リンクの成長を描いたアクションアドベンチャーゲームですが、あらゆる記号を3Dに落とし込んだ歴史的な名作です!

1986年に誕生した「ゼルダの伝説」シリーズ。

トップビューによる広大な世界を冒険するゲームシリーズで、あらゆるゲームメディアで高く評価されました。

今回レビューするN64「ゼルダの伝説 時のオカリナ」はシリーズ初となる3Dグラフィックを採用していますが、単に3D化しただけではありません。

それまで記号化されていた数多くの要素を3Dゲームとして変換させることに成功したんです!

おかげで従来のゲームを遥かに上回る体験を味わえました。

ぼくは発売日に購入してプレイしましたが、当時の興奮は未だに忘れません。

ここからはそんなN64「ゼルダの伝説 時のオカリナ」(以下、時のオカリナ)の良いと思った点からまずは書いていきます。

累計1,000記事突破!KENTがプレイしたゲームのレビュー記事一覧へ

- 3D空間を探索するアクションアドベンチャーゲーム。

- ストーリーに沿って3つの精霊石を集めていく。

- 中盤以降は子供時代と大人時代を行き来できるようになる。

| 初リリース日 | 1998年11月21日 |

| 対応ハード | N64/3DS |

| ジャンル | アクションアドベンチャー |

| 売上 | 初週38.6万本/累計146万本 |

| 推定クリア時間 | 30~40時間 |

| 発売元 | 任天堂 |

目次

良いところ

あらゆる要素が立体化!

「ゼルダの伝説」シリーズと言えばトップビューの2Dグラフィックが基本でした。

図上からキャラクターを俯瞰して操作する。

そんなゲームシリーズでしたが、今回レビューする「~時のオカリナ」は違います。

N64「スーパーマリオ64」のような3Dグラフィックになり、カメラが主人公(リンク)の後ろへ回るようになりました!

そのため視界が狭くなりましたが、臨場感がグッと増しています。

「ゼルダの伝説」シリーズと言えば冒険が主題なので、臨場感の向上は大きな魅力に感じました。

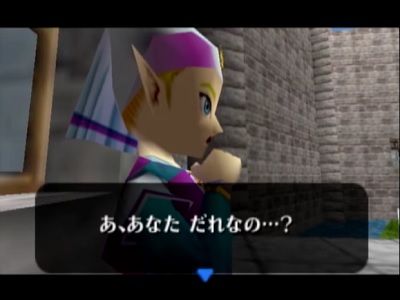

イベントシーンは様々なアングルから描かれる形式に刷新。

従来の作品では見られなかったドラマチックな演出が盛り込まれるようになります。

凄いのが、リアルタイムムービーでありながらも迫力を感じられたことです。

1998年当時、PS1などのCD-ROM機では容量の大きさを活かしてプリレンダリングムービーを収録するゲームが増えていました。

プリレンダリングムービーとは、高性能パソコンなどであらかじめ作られた豪華な映像をムービーとして流す技術です。

収録するには膨大な容量が必要になるので、低容量なロムカセットを採用したN64ソフトではほとんど使用できません。

そんなハンデがあったので、本作のイベントシーンはリアルタイムで動かすしか方法がなかったんですが、それでも当時としては美しく感じました。

大きな要因となっているのが、ライティング表現です。

状況に応じてライトの色をキャラクターの顔に当てているので、ローポリゴンで作られていながらも空気感を醸し出しています。

特に嵐の中でガノンドロフとリンクが初めて遭遇するイベントシーンは印象に残りました。

3Dゲームのハードルを下げる様々な配慮

1990年代末期。あらゆるゲームが3D化を果たしましたが、同時にハードルがグッと上がります。

奥行きが加わったことで覚えることが増えましたし、カメラを操作する必要が生まれましたからね。

特に3Dゲームの代表格となるN64「スーパーマリオ64」は数多くの挫折者を生み出しました。

その反省を活かしてか「~時のオカリナ」は3Dゲームのハードルを下げる様々な配慮を設けています!

代表的なのがZ注目。

前述の通り本作はカメラが主人公の後ろに固定化されているので、必ずしも敵が画面内に映っているとは限りません。

時には真横や真後ろに居て見失うこともあるでしょう。

そんな時に便利なのがZ注目。

なんと、敵をロックオンすることでカメラが常に敵の方を向くようになりました!

攻撃ボタンを押すと自動で敵に向かって剣などを振ってくれるので、従来の3Dアクションゲームよりも遊びやすくなっています(※)。

このシステムは様々なゲームに影響を与え、2000年代に入る頃には戦闘要素が存在する3Dゲームのデファクトスタンダードと言えるような存在になりました。

3Dアクションのハードルを下げるという意味でもう1つ挙げたいのが、ジャンプアクションの自動化です。

ダンジョンなどでは崖から崖へ飛び移っていく箇所があります。

「スーパーマリオ」シリーズの場合、勢いを付けてジャンプボタンを押さないと落下してしまいますよね?

ところが本作の場合、勢いを付けて崖に向かえば自動でジャンプしてくれます!

おかげでジャンプアクションが苦手な人でも楽しめるようになりました。

このように本作は3Dアクションゲームのハードルを下げるための要素が満載なので、ゼルダの核となる探索や謎解きに専念できるように作られています。

敵をロックオンできるシステムは前年に発売されたPS1「ロックマンDASH」でも見られましたが、さらに使いやすくなっています。

圧倒的なスケール感のハイラル平原

ゲームを開始してから約5時間。

プレイヤーは故郷の森を抜けて平原を進みますが、あまりにも広いので驚きました!

もうね、進んでも進んでも辺り一面が平原なんですよ。

N64「スーパーマリオ64」でもここまで広大な世界を駆け抜けることはなかったので衝撃を受けました。

あまりにも広く感じたので、発売当時、友達に

「今度のゼルダは端から端まで行くのに30分掛かるほどマップが広いんだよ~」

なんてアピールしていましたw

実際にはそこまで広くはなく、誇張になってしまいましたが、体感ではめちゃくちゃ広く感じました。

ハイラル平原へ初めて訪れた時の衝撃は今でも覚えています。

圧倒的な没入感

「スゲェ・・・あらゆるゲームを凌駕しているぞ!?」

発売当時、ぼくは本作をプレイして衝撃を受けましたが、その大きな要因となっているのが圧倒的な没入感です。

グラフィックが美しいのは言わずもがな。

それ以外にも”嘘の世界”とは感じさせないような仕掛けが大量に盛り込まれていたりします。

例えば本作、街の外に居る時は常に時間が流れているんですよ。

朝から昼になり、昼から夕方になり、夕方から夜になり・・・。

1日の時間は現実世界で表すと約5分。

その間、空の色が目まぐるしく変わり、出現する敵やBGMも変化します。

それが当時としては新鮮で、本物ソックリに感じました。

さらに驚いたのが、フィールド内に隠された要素が多いことです。

岩を持ち上げると出現する小さな虫、宙を舞っている蝶々、ポツンと置かれた巨大な岩。

フィールドを探索しているとこのような光景に出くわしますが、ただの飾りではありません。

それぞれ意味を成す存在で、理解できるとゲームを有利に進めることができるんです。

このように本作のフィールド内には様々な隠し要素が存在するので、その辺りも嘘の世界に感じせない役割を果たしています。

2つの時代を行き来する楽しさ

ゲームを進めると2つの時代を行き来することになります。

1つはガノンドロフにハイラル王国を支配される”前”の世界。

もう1つはガノンドロフにハイラル王国を支配された”後”の世界になります。

その間、約7年。舞台こそは同じですが、あらゆる面が異なります。

主人公の体は大きくなり、フィールドは荒れ果ててしまい・・・。

ゲーム中盤からはこれら2つの時代を行き来することになるので、謎解きの奥深さが増しました。

例えば子供時代に植物の種を植えるとしますね?

その後、大人時代に行くと植物が成長した状態となり、今まで行けなかった場所へ行けるようになります!

どうでしょう?聞いただけでワクワクしませんか?

このように本作は2つの世界を行き来する楽しさがあります。

感動的なストーリー

大作ゲームと言えばストーリーも重要です。

その点、本作はストーリーも素晴らしいものとなっています!

内容の方は日本の漫画やアニメでは定番の冒険活劇。

旅する少年が大人になるまでの成長が描かれており、出会いあり別れありの感動的なストーリーとなっています。

特筆したいのが、タイムトラベル的な要素です。

主人公のリンクは中盤から7年間を行き来することが可能になるんですが、この要素によって世界観を掘り下げることに成功しています。

7年間を断片的に描いているということは、周囲の人々がどうなったのかもわかるということですからね。

人間は7年も経つと様々な変化を遂げます。

引っ越しをした人、お亡くなりになられた人、頭がハゲてしまった人 etc…

本作ではこのような変化を実際に感じ取ることができるので、ちょっとした群像劇の要素も備えています。

それがストーリーに深みをもたせていて、王道だけど見どころのある内容に感じました。

素晴らしいサウンド

「時のオカリナ」を語るうえで外せないのがBGM!

なぜなら本作は楽器を奏でることが大きなテーマとなっているからです。

ゲームを進めると「オカリナ」が手に入り、特定のメロディーを奏でると様々な効果を発揮します。

ストーリーのフラグ立てになるのはもちろん、ある場所にワープできるなんてことも!?

ゲームクリアまでに何度もメロディーを奏でることになるので、奏でるメロディーは難しくありません。

多くても8音。使用する音も5種類なので、小学生でもすぐに覚えられます。

こうして聞くと微妙なメロディに感じるかもしれませんが、そんなことはありません。

メロディーとして美しく成立させているので、初めて聴いた時は驚きました!

(実際に流れるメロディーは少し付け足されていますけどw)

このように本作はメロディーを奏でることがゲーム性に繋がっているので、BGMがゲームと綿密に絡んでいます。

おかげで従来のゲームよりもBGMが耳に残りやすく感じました。

発売から20年近く経過していますが、本作のBGMはしっかり耳に残っています。

| ゼルダの子守歌 |

| サリアの歌 |

| 嵐の唄 |

| ハイラル平原 |

| カカリコ村 |

| 魂の神殿 |

| ゲルドの谷 |

中には過去作で使用されたBGMをベースにしたケースも見受けられますが、それでも1作品にこれだけの名曲を収めるとは凄い・・・。

充実のサブ要素

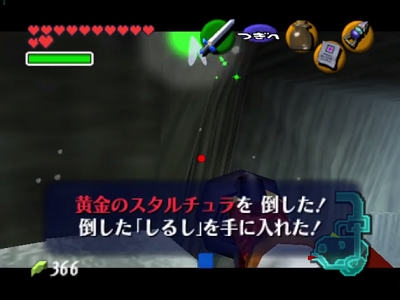

「ゼルダの伝説」シリーズと言えばサブ要素の多さも大きな特徴となっていますが、本作も凄いことになっています!

例えば世界各地に「黄金のスタルチュラ」が100匹も潜んでいるんですよ。

一定数倒す毎にご褒美が貰えるので、探索する楽しさがさらに増しました!

シリーズでは定番のミニゲームは10種類以上を用意。

中でも「釣り堀」は異常なくらい作り込まれていて、一本のゲームとして売り出せるくらい良くできています。

ルアーを細かく操作できたり、時間や天候によって釣りやすさが変わりますからね。

本作の発売当時はバス釣りが流行っていたので、その影響もあって本編そっちのけて楽しんでいました。

それ以外にも本作には以下のような寄り道要素が存在します。

- 手に入ったアイテムを交換していく「わらしべイベント」

- 各地に隠された「ハートのかけら」

- 様々な噂話を聞ける「ゴシップストーン」

- 様々なアイテムが手に入る「隠し穴」

ストーリーを進めるだけでも十分なボリューム感があるのにこれだけのサブ要素を盛り込むとは凄い!

小ネタも相当隠されているので、広技苑等の裏ワザ辞典には本作の裏ワザ(小ネタ)が大量に掲載されていました。

さすが開発に3年以上も費やした超大作!作り込みの細かさはゲーム史に残るレベルです。

振動機能の使い方が上手い!

1998年当時はまだ珍しかったコントローラの振動機能。

多くのゲームでは単に振動させるだけでしたが、本作ではゲーム性と連動させていたので驚きました!

ある条件を満たすと「もだえ石」というアイテムが手に入ります。

このアイテムを入手した状態で振動パックを装着してみましょう。

すると、怪しい場所で振動するようになります!

当時としては画期的な仕掛けで、初めて振動パックの存在意義を感じられました。

もちろん、振動による手応えもバッチリで、特にミニゲームの釣り堀では竿の振動と合わせるように震えます。

振動パックを装着しているのとそうでないのでは手応えが違いすぎるので、コントローラには欠かさずつけていましたw

惜しいところ

やや面倒なアイテム登録

「ゼルダの伝説」は様々なアイテムを使って謎を解く側面が強かったりします。

それ故にメニュー画面でアイテムを何度もセットし直さなければならず、面倒なんですが、その点は本作も継承しているのが惜しいですね。

もう、何度Cボタンユニットにアイテムを登録し直したことかw

しかも本作の場合、ポーズボタンを押すとほんの少しだけ画面が止まるので過去作以上にテンポを崩しているんですよ。

特にテンポを崩していると思ったのが、ブーツの付け替えです。

「水の神殿」「闇の神殿」などでは頻繁にブーツを付け替えなければ先に進めないようになっているので、メニュー画面を何度も開かなかればいけません。

それもあってぼくはこれらのダンジョンが苦手ですw

ゼルダの伝説 時のオカリナのレビューまとめ

3Dゲーム黎明期の作品でありながらも様々な発明を起こした傑作。

記号の塊だった従来の2Dゲームをここまで違和感なく3Dゲームに落とし込むセンスの良さは相当なものです。

N64「スーパーマリオ64」から僅か2年半でここまでの傑作を生み出すとは・・・。

今となっては当たり前のシステムばかりなので、後追いではピンと来ないところがあるかも知れません。

しかし、それを差し引いてもゲームバランス、ダンジョン構成、サウンド、ストーリーの完成度は秀逸なので、今でも色褪せない良さがあります。

3Dアクションゲーム、3Dアクションアドベンチャーゲーム、3DアクションRPG好きにはマストバイな作品なので、未プレイの方はぜひ!

当時はあまりにも衝撃的だったので、本作をプレイしたことで様々な価値観が変わりました。

そういう意味でもぼくにとっては絶対に忘れられない作品です。

あらゆる記号を3Dに落とし込んだ歴史的な名作!

こんな人には特におススメ。

・アクションゲーム好き。

・アクションRPG好き。

・思い出に残るゲームをやりたい人。

こんな人にはおススメできない。

・分からなくなったらすぐに投げる人。

・3Dアクションゲームが極端に苦手な人。

累計1,000記事突破!KENTがプレイしたゲームのレビュー記事一覧へ

| Nintendo | PlayStation |

| Xbox | etc |

![【レビュー】ゼルダの伝説 時のオカリナ3D [評価・感想] 様々な部分を改良した時のオカリナの決定版!](https://kentworld-blog.com/wp-content/uploads/2016/10/beb7982c.png)

![【レビュー】ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 [評価・感想] 人を選ぶがハマれば最高のゼルダ!](https://kentworld-blog.com/wp-content/uploads/2020/09/526-e1601457604935.jpg)

またまたイラストごちそうさまです!

遂にこの作品をレビューしましたか!

私もこの作品は発売日に買って楽しみましたよ!

私にとっては馬に乗れる事が最大の魅力だったので

最初の2日くらいは馬に乗れるようになるまでひたすら進めていましたね。

ええ・・・寝不足でリアルに支障が出ましたよ(笑)

当時、3Dものは酔いが激しくて出来なかった私が初めてやり込んだソフトです。

これで慣れて、マリオ64もやり込みました。

個人的に猫目リンク萌えとは思うんですが、

据え置きでは頭身リンクにしてほしいなぁ…と。

今度は時オカの紹介ですね。

子供リンクのあの平原の夜は最初死ぬかと思った。大人リンクになってからの展開がおもしろかったです。

一応自分は裏の方の時オカも持っているのでそちらもオススメできる作品です。

ただ 炎の神殿のBGMが64版と異なります。

(移植以降変更している) なんで変わったんだろう。

話は街森ですが、9日は忙しかったので連絡できませんでした。日曜の9時でしたら大丈夫です。

時のオカリナはおもしろいですよね~。

小学生のときもやり込みましたが、バーチャルコンソールでもやり込みました(≧▽≦)

プレイしていない方もやってほしいですよね(´∀`)

初めてやったゼル伝ですw

当時は小学生だったので、怖かった印象がありますw

ジャブジャブ様のお腹の中とか怖いですw

僕は当時操作がヘタだったので、

観客として見ていましたw

謎解きが意味不明で難しそうにしていましたw

攻略本が欲しいソフトですねww

リンクのイラスト上手いですね!!

kentさんの絵は、線がはっきりしていて、

綺麗なので凄く羨ましいです!!(*^▽^*)

お、時のオカリナ懐かしいー

俺はハートのかけら集めにハマっていましたw

時のオカリナは本当に衝撃を受けましたね。64は良い作品が多く今までで一番遊んだ機種です。中でもやっぱりこの時のオカリナはずば抜けておもしろかったです。息つく暇もなくおもしろかったです。言葉では表すことが出来ない感動が詰まってます。なんか書いてるうちにリメイクがガセだったことがすごく悲しくなってきました… 今頃…

レビューまた読ませていただきました!!

本当にこのゲームをやらないなんて人生損ですよね!!

やらずに死ねませんねッw

時オカ万歳!!

こんばんはっ。

時オカは私もハマりましたっ!

あの頃買ってた64ドリームの付録ポスターを部屋に貼ったり、サントラを買いに走ったり…良い思い出ですね。

プレイに関しては、当時あまりに怖くて自分ではできず、殆んどのダンジョンを上の弟にさせて横で見てました。後に聞いたらその弟も怖くてたまらなかったらしいんですがw

子供時代の夜の城下町で犬と戯れ(?)たり、森の神殿の雰囲気が特に好きでした。

あれからもう10年以上ですか、しかしちょっとした効果音やBGMは私もしっかり覚えています。

時オカはいろんな人にやってもらいたいですね!

ペタとコメント有難うございますm(__)m

kentさんの記事を読んでたら、時オカやりたくなっちまったYO!

どうも(怒)…バーチャルコンソール&64のカセット&裏ゼルダ持っていないヘボゲーマーです(-_-メ)

むきぃぃぃぃぃ!kentさんがうらやましい!!

ちきしょー!風のタクト予約すればよかった!(-_-メ)

あぎゃあああああ!

…ごめんなさい_(_^_)_

風のタクトも難なくプレイ出来ますね!

L注目すれば、ロックオンして敵を見失う事なく倒せる…

時オカのシステムのおかげで快適ゲームをエンジョイできました(^_^)

ぐぅぅ…

>アリムさん

またまたイラスト描いちゃいましたw

それだけ好きな作品なんですよね♪

僕は釣りが最大の魅力だったので、

釣りが出来るようなになるまでひたすら進めていたのを覚えていますw

>yuteteさん

この作品はマリオ64のカメラの反省を活かして作られた作品なので、

その辺りは凄く洗練されていますよね!

僕もマリオ64では酔ったことあるけどこの作品では無かったな~

僕も据え置きではリアルリンクが良いですね♪

まあDS版がネコ目で定着しているので、

おそらく据置版はリアルで行くでしょう。

>s.iさん

ムジュラをレビューしたからには時オカもしないと!

風タク、トワプリ辺りのレビューもそのうちアップしようと思っていますのでお楽しみに♪

僕も大人リンクになってからが本番だったと思います。

裏ゼルダも持っていますよ~

炎の神殿のBGMはお経部分が無くなっていますよね?

何か契約でもしていたのだろうか?

日曜日の9時ですね!

分かりました!門開けて待っていまーす

>ダンテさん

僕も当時は小学生でした^^

あまりにも難しかったので

購入時に貰ったヒントブックに頼りっぱなしでしたw

ぜひ多くの人にやってもらいたい作品です!

>氷室雪樹さん

後半のダンジョンはちょっと怖かったですよね(((゜д゜;)))

リーデットとかなんか変な奴もいっぱい出てきた~><

謎解きは難しかったですよねー

今では知恵が付いてしまったので

ゼルダの謎は時間をかければ大抵自力で解けるようになりましたが・・・

トワプリはほぼ実力でクリアしました!

イラストは万年筆で書きましたw

濃く書いた方が上手く見えるような気がするから

わざと濃く見せているんですよね^^

褒めてもらえてとっても嬉しいですо(ж>▽<)y ☆

>ギターさん

ハートのかけら集めもハマりますよねー!

あれをすべて集めないと

ゼルダをやりつくした気分になれませんw

>クマさん

当時小学生だったんですけど、

この作品の衝撃は凄かったです・・・

まさかN64でここまでのレベルのゲームが出るとは思ってもいなかったので。

グラフィックはそこまで凄くないんですけど、

生々しさと言うかリアリティが凄く感じられる作品になっているんですよね。

リメイクも楽しみにしていましたが、

まあ新作に期待しましょうよ^^

今年こそE3でWiiのゼルダが発表される事を祈っています!

>フカヒレさん

ホントこのゲームをやらないと人生損ですよ!

出来る事なら世の中のゲーマーすべてに

このゲームを貸してあげたい!

それだけ素晴らしい作品。

時オカ万歳!!

>七市さん

実はこの作品がきっかけで64ドリームを知って

購読する事にしました。

発売日に64ドリーム編集の買うとヒントブックが付いていたんですよね。

それで本の中に64ドリームの広告が掲載されていて

面白そう!と思い買ったんですよ。

当時の64ドリームにはゼルダの付録が沢山付いていましたよねー!

ポスターはすべて未だに大切に保管していますよ~♪

グッズもボチボチと出ていたので、

色々と集めていました♪

サントラは買いませんでしたけど・・・今となってはちょっと後悔。

確かにダンジョンの中には怖いところありましたからねw

炎の神殿のお経とか・・・森の神殿、闇の神殿とかねw

ゴースト系の敵も怖かったなぁ(((゜д゜;)))

子供時代の夜の城下町ではワンちゃん探しが面白かったですね♪

森の神殿は入口の入り方が分かりませんでしたw

もう10年以上経ってしまった作品ですが、

未だにその面白さは色褪せていないと思うので、

これからも沢山の人にやってもらいたい作品です^^

>ピクージさん

僕も自分のレビュー読んでたら時オカやりたくなってきちゃったw

一応このブログに掲載されている写真は

きちんとプレイして撮影したものなんですけどね。

もっとやっていたいんですよw

風のタクト予約すれば良かったのに( ̄ー ̄)

勿体ないなぁ・・・

ゼルダコレクションも~( ̄ー ̄)

そのうち手に入るチャンスがまた訪れると良いですね^^

ロックオンシステムはピクージさんにとっても

有難い存在でしたか!

ホントあのシステムは発明品ですよねー!

時のオカリナは僕が初めてやったゼルダの伝説シリーズです!

そして今までやったゲームの中でもトップクラスで好きなゲームです!!(^_^)

ストーリーもよく出来てるしイベントやミニゲームも充実していて本当にすごいゲームですよね!

特に釣りは当時そればかりやったくらい楽しいです(笑)

書いてたら最近やったばかりなのにまたやりたくなってきたな……(^_^;)

>typeSさん

僕もこの作品が初ゼルダだったので

色々と衝撃を受けましたよ!

そしてその後はGB版、SFC版を次々と購入して

一気に大ファンになりましたw

僕もこのゲームは今までやってきたゲームの中でも

トップクラスで好きなゲームです^^

ストーリーの最後は初めて泣きそうになりました。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。

ミニゲーム等のサブイベントも充実していましたよねー!

釣り堀は僕も本編そっちのけてやっていた事がありましたw

沈むルアーとか釣り堀だけでも隠し要素が結構ありますよね!

僕もこのレビュー書いていたら本格的にまたやりたくなって来ましたw

「ゲームでしか味わえない感動がここにある」というキャッチコピー。いいですねぇ。自信あったんでしょうねぇ。そして、それに見合う出来映えでした!

もちろんゲームはそれまでも大好きでしたが、「ゲームってほんとすげえ」「ゲームってほんとおもしれえ」とはっきり自覚したのは、このソフトが初めてだった気がします。思い返しただけでウットリするようなソフトです。歴代ゲームのマイベスト3に入ります!愛してる!

>むじゅさん

>「ゲームでしか味わえない感動がここにある」というキャッチコピー。いいですねぇ。自信あったんでしょうねぇ。そして、それに見合う出来映えでした!

この作品は随分前から知っていました。

そして初めてCMを見た時はやっと出るのかぁ・・・って。

本当に例のキャッチコピーに恥の無いゲーム内容でした。

>もちろんゲームはそれまでも大好きでしたが、「ゲームってほんとすげえ」「ゲームってほんとおもしれえ」とはっきり自覚したのは、このソフトが初めてだった気がします。思い返しただけでウットリするようなソフトです。歴代ゲームのマイベスト3に入ります!愛してる!

僕もそうです!w

このゲームのおかげでここまでゲームを好きになれたんです!w

でも、このゲームには色々な副作用も入っていましたねw

まず、基準が出来てしまったので、

他のゲームをやると色々と霞んで見えてしまうんですよねw

最後までクリアしてないんですよというか、時間の行き来をした記憶すらない

これは3DSでプレイすべきでしょうか?

やっぱりゼルダいいですよね。

年に一回ぐらいは64引っ張り出してクリアしちゃいますから、もう10周はしてますね。

今やっても全く色褪せない楽しさには驚かされるばかりです。

それに小ネタや隠し要素が多いことで飽きるどころか、やればやるほど面白くなるという困り者。

こんなところに黄金のスタルチュラが! とか、釣り堀に泥鰌が! とかですかね。

ゴシップストーンが空に飛んでった時は笑うしかありませんでしたが^^

もしゼルダに実績があったらいまだに全部解除できてないかもしれません。

そう思わせるぐらいに遊び心の詰まったボリューム過多ともいえる作品。

今回のリメイクでもっと多くの方に広まってくれれば嬉しいですね。

時のオカリナは本当に名作ですよね♪

アヒラスも当初かなりハマッてました!!

Cボタンでオカリナを吹くのも楽しかったし、

音楽もどれも耳に残る素晴らしいものばかり。

ゲーム性も完璧だったし、ゼルダで一番すきです♪

ガノンドロフへと続く階段を登るのが本当に好きだった(*´∀`*)

何度やってもあの階段はワクワクした~!!

3DSのリメイク版はまだ買うか悩んでます…

なんかまだまだ鮮明に記憶が残ってるんですよね!!

それほどに好きなゲームです。

懐かしい…。今だこの感動を超えるゲームに出会ったことはありません。文句なしに素晴らしい。64も大好きでした。

時オカの64版ですか~。懐かしいな~。

今現在リリースされているゼル伝シリーズの中で「最高傑作」と呼ばれていますからね~。

自分が特に印象に残っているのは、最終決戦に向かう際の城の中でガノンが弾いている「パイプオルガン」が印象深いです。

階段をどんどん上がって行く度にパイプオルガンの音が大きくなる様は、「いよいよ最後の戦いだ~!待ってろガノン~!」と己を鼓舞して闘いながら聞き入っていましたね。

その時オカもいよいよ今週3DSで復活しますし、今日は久しぶりに64の本体と時オカのソフトを出して、余韻に浸ろうと思います。

なんか欲しくなったので明日64本体と一緒に買ってきます。

時のオカリナは本当に名作ですね。

今やっても楽しめる作品だと思います。

EDはとても感動しました。ぜひ一度プレイしてほしい作品ですね。

僕は時オカ発売当時、小学生だったんですよね。 小学生といえばリコーダーですよ。 リコーダーで時オカの旋律を再現したのはいい思い出です。

64版・ゼルコレ・裏ゼルダと3本持ってますが3DS版も買います。

これで我が家の時オカは4本目です。

木曜がメッチャ楽しみ

名作ですよね。気に入ったポイントは数知れず。例えば、高い所から飛び降りた時、「あぁー」のリンクの叫び声と共に吸い込まれるように落下して行き、地面に着いた瞬間、「うぅ」と呻きながら振動パックがぶるぶるっと。まさに、「くぅー、足がいてぇ(>_<)」というのが伝わってきましたね。

>マージさん

おおー!それはもう一度プレイするべきだと思いますw

3DS版だとヒントも充実していますし、

挫折する確率は低くなっているのではないでしょうか?

>ジャムさん

そんなにやられていましたか!?

自分の5周はまだまだですねー。

単純にクリアを目指すだけでは無く、

隠し要素を探す旅に出ていたので

飽きるくらいやった気がしますけどねw

そうそう、小ネタや隠し要素が多いのも

時オカの良い所だと思います。

プレイして3ヵ月くらい経ってから初めて気づくネタとかよくありましたねー。

もし実績があったら僕も全部解除出来ていたと思いますw

>アヒラスさん

これをリアルタイムでプレイした時は色々と衝撃的でした!

オカリナ演奏は僕もかなりハマったので、

クリア後は楽譜を見て色々と演奏していましたねw

ガノンドロフの野望を阻止するため、

ガノンの塔は何度もてっぺんまで行ったな~。

あの階段を登る度にピアノの音が

どんどん大きくなるので、僕はドキドキしていましたw

自分も今回の記事を書くために写真撮影をしたりとかして

時オカ自体の記憶はしっかり残っていますw

でも、逆に言えばしっかり残っているからこそ

リメイク版からの変更点に気付きやすいと思うので、

3DS版はその変更点を楽しもうかなと思います!

>世界のヘイポーさん

確かになかなかこのゲームの

衝撃を越えるゲームに出会えません。

もちろんミクロな視点で見たらそこそこあるんですが、

マクロな視点から見るとなかなか無いんですよねー

>龍鬼さん

ゼルダでおススメは無いか?

って言われたら間違い無くこのゲームを

おススメするでしょうね~。

個人的にはムジュラの仮面の方がほんの少し

時のオカリナよりも好きなんですが、

あちらは癖が強くて万人にはおススメできません。

そうそう、ガノンの塔で聴こえてくる音の演出は

良い味を出していましたよね~。

あれを聴いていつもドキドキしていました。

僕は画面写真を撮影するために

N64版・・・ではなくGCの裏ゼルダを起動しましたw

>影影さん

予算の事を考えたらそれでも良いと思いますw

今ってN64本体とソフトを買うと何円になるのかな?

>シンさん

この記事を書くために

少しプレイしていましたが、

本当に今やっても楽しかったです!

ぜひ、3DS版でもN64版でも良いので

未プレイの方にはプレイしてもらいたい^^

>LeXuZさん

小学生の楽器と言えばリコーダーですよね(笑)

僕もそれやりましたw

夜に吹いていたのでよく親に怒られたなー。

言われてみればもう時オカは

非売品含めると4本出る事になるのか・・・。

それでも今回はリメイクなので買ってしまいますねw

>minekaさん

マリオもそうなんですが、

高い所から落ちた時の痛々しさは

こちらにも伝わってきますよね!

そう言えば最近僕がプレイした3Dアクションゲームでも

高い所から落ちる事ありますが、

みんな叫んだりとかしないなー^^;

うおおおおお!やっぱり評価がいいですね~

BGMもクラブニンテンドーのサントラでゆっくりいつでも楽しめるのでこちらも楽しみです!

時のオカリナは何度も興味を持ったのにいまだ未プレイのゲームなのでリメイク版発売日が楽しみです!

初見プレイの方はかなり少ないと思うので初見プレイとしての感想をブログに書こうとか思ってたりしてますw

今は紹介映像などを見ながら楽しみに待ってます!楽しみだ~

時オカは当時やりこみましたね

スーファミのゼルダ以来の神作でした!

音楽がとくに素晴らしかったですね

でもなんとゆーか、時オカ3dsのリメイクもやりましたがどうもクリアできませんでした

すごく疲れちゃうんですよね

年のせいかしらw

スイッチゼルダははたしてクリアできるのか

ちなみにムジュラは当時からクリアできませんでした

時オカより雰囲気が暗くてしかもなんか難しくてあきらめてしまいました

3ds版も途中であきらめてますww

ゼルダは1つ1つが重いですからね~。

これ1本に集中してプレイしないと厳しいところがあると思います。

僕は楽しくって毎回、しっかりクリア出来るんですけどねー。

と言いつつ、トワプリHDは積んでいるという・・・

あえて器を取らず、ハート3つのままクリアという勝手な自己やり込みして、ボンゴボンゴさんに苦戦した思い出があるゲームですわ、アイツ強すぎぃ

このゲームのために64買いましたねぇ

コントローラーのcボタンをオカリナに見立てるとかアイディアも良かったゲームですな

つぐみさんそこまでやり込みをしていたんですか!?

ハート3やり込みは大変そうですね(^_^;)

このゲームのためにN64を買った人は多いと思います。

僕の場合、発売1年目に買いましたが、このゲームからN64熱が入りましたね!

自分は昔から低LVクリア系の勝手なヤリコミが好きだったんで

FF1(FC版)をLV14でクリア(ラスダンのボス4匹のせいでLV17までは上がっちゃう、WS以降のMP制は無理)とかDQ3を勇者と武道家3人でバラモスをLV26くらいで倒した(後にアレフガルドで、だいまじんに攻撃が通らず詰んだけど)とかやってますねぇ

基本LV上げ嫌いなんですよね、眠くなるんで(笑)

一回目は普通にやりますが、二回目以降はだいたい極限までLVは下げたい派です。低レベル低ライフ低装備クリアは緊張感が得られて楽しいんですよ(笑)

今やりこむほどゲームできる時間無いし、買って満足なゲームが多いのがいけませんね

時オカはそういったヤリコミもできる自由度も高くて楽しいゲームでしたわ

低レベルクリアのやり込み。

昔はちょくちょくやっていましたね。

数字遊びが楽しかったんです。

今はインフレ化しているゲームが多くて計算が面倒ですし、

時間もないので同じくやる暇がありませんw

人生初のゼルダであり、とにかく恐怖を感じながらプレイしたゲームです。

クリアできたのは、先に進めない悔しさと勇気づけられる音楽と剣を振り回すことが楽しかったのが要因ですね。

初めて大人時代になった時、ハイラル城下のリーデットゾーンを怖くて越えられませんでした。ようやく通れるようになっても次は薄暗くて不気味な墓場に行かなければならず何度コントローラーを放り投げたことか。

その後には更に恐怖の井戸の底や闇の神殿が待っているんですからね。いまだにプレイしていて手が震えるダンジョンです。

相当時間をかけてようやくクリアした時には恐怖から解放されたことを鮮明に覚えています。それなのに次の日には、また一から始めてるからオカシイw

だけど二度と井戸の底に行きたくないので、直前まで進めて、記録を消してまた始めるなんてやってました。

ちなみに自分はセーブ音が結構好きなんですが、時のオカリナのが一番好きですね。Start→B→Aでセットだと思ってます。

このゲーム、実はホラー要素も強いですよね。

大人時代の城下町、井戸の底、闇の神殿は今思うとコワイですよw

任天堂のゲームでもトップクラスなんじゃないかな?

僕は当時でもちょっと不気味くらいにしか捉えていませんでしたがw

セーブ音は僕も好きですね。というか、メニュー画面の効果音自体が好き!

なんか、弄っていて心地良くなる音なんですよー。

あと1つ書き忘れていました。

いまだ時オカを越える釣りゲーに出会えてません。トワプリでさえ時オカの感覚が残りすぎて比較してしまい楽しめなかった。

最近だとFF15のヌシ釣りが面白かったですが、あれは雑魚が多くてヌシ以外は微妙でした。

64のコントローラーの握り方が竿の持ち方に似ていたのも一役買っていたかもしれません。

コントローラーから専用のものを用意しないと越えられないかもです。

HD振動に期待ですね。

僕もそれは同意です。

時のオカリナは釣りゲームとしての完成度も高いんですよね。

魚の種類は少ないんだけど、

釣り上げるまでの手触り感が下手な釣りゲームよりも優れているというか。

「ゲームでしか味わえない感動」って確かCMのキャッチコピーでしたよね。

時代とか考慮してもここまで非の付けどころがなく完全無欠の作品って

中々見当たらないんじゃないかなと思います。

とても難しいゲームだと思ってましたが動線の引き方がうまく、

あそこまで詰め込まれて要素を限りなく使いやすくしたのは本当に凄い。

Z注目は神発明だと思います!

動画の数とか仕掛けの種類とか尋常じゃないですからね。

高性能であることの恩恵感じられたソフトでした。

任天堂ソフトでここまでストーリー性あるのも初体験だったからそこも新鮮でした。

音楽も素晴らしかったなぁ。

迷いの森とゲルドの谷が個人的な2強です。

確かにアイテム多くて煩雑さはありましたね。

個人的には靴の履き替えがメンドくさかった印象が^^;

それもあって水の神殿相当疲れた記憶が残ってます。

ゲームでしか味わえない感動。

このキャッチコピーは好きすぎてよく使っております。

時のオカリナでもカタルシス味わえるし、

ラストがあんな感じなので凄く合っていると思うんですよね。

このゲームに関してはウユニさんも大絶賛で良かった!

本当に今思うと詰め込み方がケタ違い!カセットが重い訳だw

任天堂のゲームでストーリー性高いものになると、

ちょっとマニアックな方面に行ってしまいますもんね。

大作クラスになるとなかなかありません。

水の神殿は水位を使った謎解きが面倒ですし、

アイテム切り替えも煩雑でイライラしましたねぇ。

ますます水中エリアが嫌いになってしまったw

ゲーム史に残る名作ですね。

まだ信用できた頃のファミ通レビューで初の40点満点、メタスコア99点も納得のゲームでした。

特にZ注目システムはすごい発明だと思います。

当時はリーデットにビビりながらプレイしてましたね〜^^;

まぁ今でも怖いですがw

64版は難しくて積んでしまったのですが、10数年を経て一昨年3DS版にてようやくクリアしました。

そういう経緯もあるのでエンディングは余計泣けましたね…王道って素晴らしい!

メディアのレビューが歴史的な高評価なんですよねw

でも、色々と納得ですよ!

リーデットはイラストを見た時はさすがに怖かった!

こんな風になっていたのか!?って。

10年以上経ってクリア出来たんですね。

それは思い入れ持ってしまいますよ~。

エンディングは凄い作り込まれていますし。

あ、連絡先の確認ありがとうございます!

詳細を心待ちにしておきますね(´∀`)

もう少ししたら詳細をお伝えします!お待ちくださいね!

自分のNo. 1タイトルです

メタスコア99点が未だに破られていないのを考えると凄まじい作品ですね

ゼルダは実験的な作品が多いので一概には言えないかもしれませんが、完成度という面で考えると後のシリーズから見ても時のオカリナを超えているものはないと思います

個人的に思い出に残っているのはフックショットですね

あれを手に入れた時の行動範囲の広がり具合が好きです

トワプリからクローショットだから結構長いこと登場していないかな?

木に当てて移動とかは割とオープンワールド向きだと思うので新作で復活して欲しいですね

メタスコア99点は伝説レベルですもんねw

これから破ってくるタイトルは現れるのだろうか?

確かにゼルダは実験的な作品が多く、全体的に尖っているので

トータルでの完成度を見てしまうと王道の時のオカリナに軍配があがりますね。

フックショットはお気に入りです!オープンワールドとの相性も良さそうだけど、

今回はクライミングアクションがあるのでそれで代用するのかも。

私のゲーム体験の原点と言える作品ですね。

据え置きで初めてプレイしただけに思い入れ強いです!

あらゆる3Dアクションアドベンチャーの基礎が

詰め込まれていてそれらが高いレベルで融合している奇跡のような作品ですよね。

今でも何年かおきにふとやりたくなりますねぇ。

そしてブレスオブザワイルドもあと1ヶ月を切り、期待が高まり過ぎて仕方ないです笑

この作品が初の据え置き機向けタイトルでしたか!

そうなると思い入れは半端無くあるでしょうね。

本当に様々な基礎が詰め込まれていて、ルーツはここに集まっています。

ブレス オブ ザ ワイルドでもイノベーションを作り出して欲しい!

だいぶ昔の作品ですが、今の大作と比べても色あせない名作ですね。

エポナで草原を駆け回ったり、二つの時代を行き来したり、ステージのなぞ解きに頭をひねったりと「冒険している」感じが強く感じられました。

他にも各ボスの登場演出が素晴らしかったですね。個人的にはオルガンを弾くガノンの姿が印象的でした。

この作品は今、プレイしても楽しめることはA・Tさんが証明してくれました!

ボスの登場演出では名前が表示されるところが良いんですよね~。

しかもそれぞれにサブネームが付けられているので、厨二心を擽られますw

初の3Dゼルダにしてその完成度の高さで

その後の3Dゼルダを語る上での

基準とまでになった作品ですよね(良くも悪くもですが)

その広大さと密度のバランス、優れたインターフェース

質の高い演出と音響、謎解きの歯ごたえさ

すべてが自分を楽しませてくれました

でもやっぱり攻略本なしでクリアするのはきついですw

この作品が大きな壁として残ってしまいましたもんね。

時のオカリナへの苦悩はずっと続いていると思います。

当時、森の神殿への生き方が分からず、攻略本を買ってしまいましたw

あーもう神ゲーです神ゲー。文句なし!

初めて平原に出た時の感動はゲーマー人生でも指折りのハイライトです!

やればやるほど新しい発見があるんですよねえ。夢中で遊びました。

リザルフォスやスタルフォスとの差し合いにハマった思い出なんか今の自分の嗜好につながってますからね。

思い出補正なんて心無い言葉で語られる事もありますが、大人になってから実機を引っ張りだして遊んでもやっぱり神ゲーだったのでコイツは本物だと思います!

やればやるほど新しい発見がある。作り込まれているからこそ感じられますよね!

リザルフォスやスタルフォスとの戦闘は楽しかったなぁ。

このゲームに関しては未だに色褪せない面白さがあります!

自分もこのゲームを友達に進めたいのですがその友達がアクションが苦手+方向音痴という事で躊躇してます(泣)

そうなると厳しいかも(^_^;)

完全に万人向けではないですからねー

リアルタイムでプレイしましたけど神トラから入った者なので、当時時オカを初めてプレイした時コレジャナイ感が半端じゃなかった記憶がありました、神トラや夢島はかなりやり込みましたけどこれは一周で満足してしまいました、神トラと違ってラスボスを倒してクリアはしましたけど。

でも3DSのリメイク版をプレイしたら、このゲームの素晴らしさにようやく気付かされた気がしました、当時の自分は保守的だっだんだなと思いました

風のタクトなら分かるけど、時のオカリナで拒否反応あったんですか!?

でも、今は楽しめているようで良かったです!

星10個じゃ足りないって奴ですね。メタスコア99点を超えるって事は100点満点じゃないといけない訳で、いやそれ無理でしょファミ通の40点じゃねーんだからw それ位とんでもない評価基準を作ってしまったゲームだと思います。

平原に初めて出た時の感動は、DQ6で初めて家から出てのライフコッドを思い出しました。木漏れ日の描写やって小鳥も飛んで行ったんでSFCでこんな事やれるんだDQでこんな事するんだ!?みたいな。この時オカでの平原も、ゼルダでこんな演出するとは…そういう事出来る時代なんだなあゲームなのに凄いなあと感じました。只フィールドに出ただけなのにw

その広い平原を何故か転がりながら駆け抜けたり(何故かそっちの方が速く思えたw)ぎゃー夜が来るー帰らなきゃーと焦ったり、何だかんだで夜明けを迎えて安心したり、ほんと只彷徨ってるだけなのに楽しかったです。グラフィックは今見ると(当時席巻したFF7同様に)ポリゴン荒くて辛いんですが、それでも当時は楽しめたんですよね…今やるなら3DS版でしょうが。かなり綺麗になったし、技術革新を感じたものです。

あータイトル画面もあんな静かな曲と演出なのがいいんだよなあ…。そういや最終盤のCMってラスボスがっつりネタバレしてたなあ…w あのCM曲をスマブラでアレンジしてくれてメドレー化してくれたのも嬉しかったなあ…と今更しみじみしてしまいました。

星10じゃ足りないくらい、歴史に名のを残したタイトルですよね。

僕の中でも色んな影響を与えた作品です。良くも悪くも(^_^;)

ハイラル平原に初めて出た時の開放感は忘れられません。

それまでは比較的閉鎖的なエリアが目立っていただけにね。

これも開放感を持たせるための手法なんだろうなぁ。

同じようにトワプリのハイラル平原も初めて出た時は感動したけど、青空じゃなかったのが残念でした。

タイトル画面のBGMは癒されますね。景色を眺めながら聴いていたい。

こりゃまたえらい古い記事を…何かありましたっけ?

時オカの素晴らしさは世界中で語り尽くされているので私が言えることはないですけどZ注目は確かに『発明』でしたね

あと異なる世界が互いに影響するギミックは任天堂の十八番ですが中でも時を超える本作のそれは秀逸の極みでした

今やると何処かで見たような仕掛けが満載ですがそれもこれも世界中でみんな真似しまくったせいだというのがすごいです

時のオカリナ21周年に合わせて公開しました!

Z注目は敵に攻撃する際に横軸を合わせる必要がないですし、見失うこともないので今や欠かせなくなりましたねw

2つの世界が互いに影響し合うギミックは神々のトライフォースといい大好物なので今後もどんどんやってほしいです。

私も、何でまた古い記事を…と思いましたけど、

よくよく考えれば、11月21日は任天堂の日でもあり、時オカの発売日でもありましたね!

Switchの1000万台突破を記念して、今のゲームに多大な影響を与えたエポックメイキングな作品を振り返ろうというkentさんの粋な計らいじゃないでしょうか(笑)

なるほど!お誕生日でしたか

世間の喧騒をよそにすっかりFEの沼にハマっていましたが久しぶりにコメントさせていただきます。

改めて言及することでもないのですが、当時プレイした際のインパクトは絶大でした。

ヘッドホンをつけると全方位から聞こえてくる環境音や各種インタラクションの手触りが別格で、しかも操作性もよく練られており、ただリンクを動かしているだけで楽しくて仕方がなかった記憶があります。

過剰なオブジェクトや凝った設定を詰め込むのではなく、その世界で動き回る楽しさにフォーカスする手法はBotWでもしっかりと受け継がれており、それは私にとってゼルダシリーズや任天堂作品が特別である理由でもあります。

BotWで呪縛?のようなものからも解放されたと思いますし、これからもゼルダシリーズには期待したいです。

この頃はサラウンドが珍しかったですもんね。ぼくはモノラルでプレイしたので勿体ないことをしたのかも。

ホント、リンクを動かすだけでも楽しいですよね。ストーリーそっちのけて色んな所を探索したなぁ。

今では当たり前の要素も時のオカリナが基盤だったりしますから、歴史に残る傑作です。

BotWは時のオカリナの呪縛から見事に解放されましたね。一生解放されないもんだと思っていましたよw

時オカは完全に後追いの世代なので、名作と言われて遊んだときはなんだか不親切な3Dアクションだなぁと感じました。

でもあの当時で考えるとハイラル平原や城下町、ダンジョンの表現一つとっても革新的でしたね。

Z注目など今ではアタリマエなアクションですが、時オカが手本だったことに感心しました。

ケントさんのハイラル平原に対する誇張宣伝は20年後のゼルブレでホンモノ以上になってしまいましたねwww

リメイク版はまだ3DS版が記憶に新しいですが、本作のアニバーサリーイヤー(2023年か2028年)の頃には「時のオカリナ HD」を出してほしいですね( ^ω^ )

もしHD版が出たら、リベンジしたいな!

不親切な3Dアクションですかw

まあ、ぼくも森の神殿の入る方法辺りは理解するのに時間がかかりましたw

今では当たり前の要素も本作が最初だったりしますので、初めて尽くしだからこそ高く評価されている部分はあります。

それを差し引いても素晴らしい作品だと思いますけどね。

3DS版は思い出によって美化された映像でそのまま再現されたようなリメイクだったので、もっと大々的に変更を加えた新バージョンも期待しています!

没入感を高める様々な演出や工夫や配慮が本当にすごいですよね

ブレスオブザワイルドの物理・化学エンジンでプレイヤーが実際にハイラルにいて影響を及ぼせるような没入感を与える、その仕組みを生み出すずっと前から、

木に体当たりすると画面が揺れて重い手応えがあって緑ルピーが落ちてきたり、看板を切ったら剣の向きの通りにちゃんと切れて、それが水に落ちたらプカプカ浮いて流されていったり。

細かいなんでもないことではありますが、まさにプレイヤーにゲームのお約束や見えない壁を感じさせず、この世界に自分はいるんだ自分の手でこの世界に触れてるんだと感じさせるアイデアをこれでもかと詰め込んでたんだなあと今になって思います。

看板については青沼さんが、当時クソ忙しいときに宮本さんが大層嬉しそうに「看板が切れるようになった、しかも水に浮いて流れる」みたいなことを話してきて「何言ってんだこの人」と思った、みたいなことをインタビューで語ってた覚えがあります。宮本さんにとってはこのゲーマ世界の手触りもとても大事だったんでしょうね。宮本さんが初めてBotWのプレゼン用デモを渡された時、ずーーーっと木に登って降りてを繰り返してた、みたいな話もなんか納得がいきます。

その通りです。一見するとどうでも良い部分を作り込んでいるからこそプレイヤーに嘘の世界と思わせないんですね。

なので、謎解きに詰まった時は「時のオカリナだったらここをこうしたら解けるんじゃないか?」と信じ切って端から見たらありえないようなことを色々と試したくなりましたもん。

看板周りの作り込みは異常ですよねw

剣で切れるだけでも凄いのに水にプカプカ浮かせられるとは・・・しかも波の表現まであったので驚きました。

BotWも細かいところまで作り込まれているので嘘の世界と感じさせないようなパワーがありましたね。