どうも!KENT(@kentworld2 )です!

ゲーム機の歴史を振り返る歴代ゲーム機ヒストリー。

今回は初代プレイステーション(以下、PS1)の歴史を振り返っていきます。

長らく続いた任天堂王国の牙城を崩した伝説のゲーム機、PS1。

そこには数多くの逸話が隠されていました。

目次

PS1とは?

PS1とは、ソニー・インタラクティブエンタテインメント/SIE(当時:ソニー・コンピュータエンタテインメント/SCE)が発売した据え置き型ゲーム機です。

最大の特徴が、3Dの表現能力に特化していること。

従来のゲーム機は2Dの表現能力に特化していた一方、PS1は3Dに特化していたんです。

加えて専用のハードウェアを搭載し、供給媒体に大容量のCD-ROMを採用することで大量のムービーを収録することも可能になりました。

これらの特徴によって従来のゲーム機では考えられなかった派手な映像のゲームが大量に出回ります。

1991年:任天堂と喧嘩別れ

PS1は当初スーパーファミコン(以下、SFC)の周辺機器になる予定でした。

1990年代前半、各社から16bit機向けのCD-ROM機が続々と発売されます。

そんな中、任天堂はSONYとタッグを組んでSFC向けのCD-ROM機「プレイステーション」を発売する計画が持ち上がりました。

具体的に言うと以下のような感じです。

・CD-ROMドライブ一体型SFC互換機 → ソニーブランドとして家電流通で販売。

しかし、様々な紆余曲折を経て開発が中止してしまいます。

要因としては以下のような物がありました。

↓

任天堂「やっぱり蘭フィリップス社と提携しますわ」

↓

SONY「こっちはシカゴのイベントでCD-ROMドライブ一体型SFC互換機を展示したのに裏切られた!」

↓

任天堂「契約は生きているのでCD-ROMドライブ一体型SFC互換機は発売しても良いよ。うちはSFC向け外付けCD-ROMドライブの発売はしないけど」

↓

SONY「裏切り行為だ!」

↓

任天堂「っていうかSONYはソニーミュージックを通じてゲーム事業への参入を画策していただろう?」

任天堂がSONYに不信感を抱くようになり、その時に取った任天堂の行動がSONYにとっては裏切り行為に見えたんです。

こうして、SONYと任天堂は犬猿の仲になるのでした。

1992~1993年:SONY単独でゲーム事業に乗り出す!

立ち消えになったSFC向けCD-ROM機「プレイステーション」。

それから少し経った頃、SONY単独でゲーム事業に乗り出す計画が始動しました。

が、SONYがゲームを売ることでブランドに傷が付く恐れがあると判断し、子会社のソニー・コンピュータエンタテインメント(以下、SCE)を設立。

業務用のデジタルビデオエフェクタ「システムG」をベースにCD-ROM機の開発を始めます。

その名もプレイステーション!

なんと、立ち消えになったSFC向けCD-ROM機と同じ名称で売り出すことにしたんです。

全世界で商標登録をしていたことから採用したようですが、名称を引き継ぐことで任天堂への復讐を表明する形になりました。

ゲーム機は様々な会社から発売されるものですが、会社同士が直接恨み合うことは滅多にありません。

例えばハドソンは1980年代後半にNECとタッグを組んで「PCエンジン」というゲーム機を発売しました。

が、任天堂と喧嘩別れをした訳ではなく、あくまでも自社でもゲーム機を売り出していくだけだったんです。

そのため任天堂ハード向けのソフト供給も続けていました。

一方、SONYと任天堂は喧嘩別れをしたまま同じ土俵に上がってしまったので、因縁の対決が巻き起こることになったんです。

1994年:逆襲

PS1がついに発売!

1994年当時、コンシューマーゲーム市場の主導権は任天堂が握っていました。

ヒットするゲームはSFC向けの大作ばかり。

しかし、後継機となるN64の開発が遅れており、決して順風満帆ではなかったんです。

そこに付け込む形で同時期に各社からCD-ROM機が続々と発売されます。

プレイステーションもその中の1つでしたが、決定的な違いがありました。

それは、参入障壁の低さです。

開発機材を150万円という当時としては格安の価格で提供し、「デジタル・エンタテインメント・プログラム」「ゲームやろうぜ!」といったクリエイター発掘オーディションを開催。

その結果、多数のクリエイターを集めることに成功し、PS1ソフトは僅か1年で150タイトル近くが発売されます。

ナムコが市場を牽引

売れないソフトを作っている圧倒的多数のソフトメーカーが参加すると言って、それが100 社になろうと、500社になろうと、それは何なのですか。そんなものは絶対にユーザーを説得できない。 by 山内溥

このような名言が存在するように、いくら発売タイトルが多くても訴求力がなければ意味がありません。

が、PS1には心強い味方が居たんです。

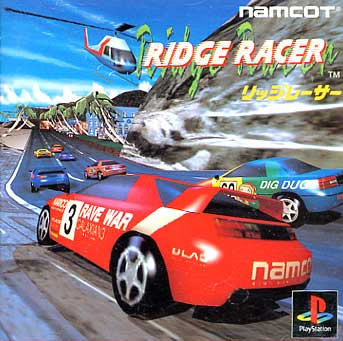

それがナムコ!

当時のナムコはアーケードでヒット作を連発していました。

派手なドリフト走行が特徴的なレースゲームの「リッジレーサー」。

ナムコ初の3D格闘ゲーム「鉄拳」。

フライトシューティングゲーム「エースコンバット」。

これらのタイトルがPS1初期に続けて発売されたことが功を奏して販売台数を伸ばしていきます。

それにしても、何故ナムコはPS1への供給に積極的だったのでしょうか?

そこにはナムコの任天堂に対する不信感がありました。

ナムコと言えば任天堂ハードでも様々なヒット作を生み出していましたが、ある時、任天堂とのライセンス契約更新でこじれがあったんです。

それを受けてナムコは任天堂ハード向けに供給がやや消極的になり、他機種へ力を入れるようになります。

PS1の場合は任天堂と因縁の関係であるSONYグループのゲーム機ですから、力を入れない訳がありません。

ナムコはPS1で次から次へとヒット作を生み出し、ついには「鉄拳2」で初のミリオンセラーを生み出すことに成功します。

1996年:続々と流れる追い風

任天堂不信によってPS1への参入が加速!

SCEが参入障壁を低くしていた一方、任天堂は逆に高くしていきました。

なんと、「社内の評価機関で80点以下のゲームは発売しない」という少数精鋭戦略を掲げたんです。

加えて1996年に発売されたN64のソフト開発は非常に難しく、供給媒体はCD-ROMではなくロムカセットを採用。

これらの戦略が裏目に出てしまい、ソフトメーカーはPS1に流れ始めます。

その結果、PS1ソフトの発売タイトル数は132本(1995年)→415本(1996年)と爆発的に増えていったんです!

スクウェアもPS1に参入!

PS1にとって特に頼もしかったのが、スクウェアの参入です。

当時のスクウェアはSFC向けに大量の大ヒット作を生み出していました。

ファイナルファンタジーVI、ロマンシングサガ、聖剣伝説2、クロノトリガーetc…

しかし、スクウェアもまた任天堂の考えに賛同出来ず、決別をしてPS1に移籍を果たします。

自社で製造ラインを持っている強みを活かす!

SONYは自社で製造ラインを持っているため他社よりも大量・短期・安価で製造することが出来ました。

SCEはSONYグループであるメリットを活かし、ゲームソフトの希望小売価格を5,800円まで引き下げます。

これは当時としてはあまりにも安い価格設定でした。

同時期のSFCソフトはロムカセットのコスト高騰によって定価10,000円超えが珍しくありませんでしたからね。

さらに発売から期間が過ぎて売上が止まったタイトルに至っては2,800円の廉価版として発売するシステム(PlayStation the Bestなど)を採用。

CDアルバム並みの価格まで引き下げることでそれまで様子見していたユーザーを引き込むことに成功し、中には通常版よりも売上を伸ばすケースも見られました。

1997年:大ブレイク

ファイナルファンタジーVIIが決め手に!

1994年末から始まった次世代機戦争ですが、1997年に入ってから完全な決着が付きました。

最大の決め手となったのがスクウェアの「ファイナルファンタジーVII」。

本作はPS1のマシンパワーをフルに活かし、SFCで発売された前作から表現面が飛躍的に向上しました。

キャラクターは3Dで描かれるようになり、当時としては異次元の美しさだった3DCGムービーも収録。

元々「ファイナルファンタジー」シリーズは映画のようなストーリー演出が特徴だったので、PS1との親和性は非常に高かったんです。

それが功を奏したのか「ファイナルファンタジーVII」の売上は前作を大幅に上回り、国内だけで370万本のメガヒットを記録します。

加えて量産効果によって本体の価格を39,800円→29,800円→24,800円→19,800円と段階的に値下げ。

これを受けてPS1の販売台数はさらに加速します。

1997年だけで500万台以上を売り上げ、累計販売台数はあっと言う間に1,000万台を突破。

最大のライバルと思われたN64を遥かに上回るペースで売れ続け、それまで互角だったセガサターンにも大差を付けていきます。

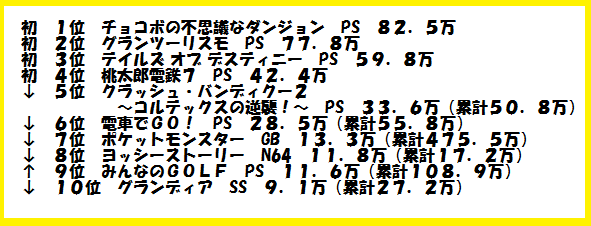

※ファミ通476号より。

↑こちらは1997年末のゲームソフトランキングTOP10。

上位をPS1ソフトで占めているのが分かりますよね?

年末というのもありますが、売上本数も凄いことになっています。

SCEからもヒット作が続出!

ここまでスクウェアやナムコなどのサードパーティばかりに触れてしまいましたが、ハードメーカーのSCEからもヒット作が続出しました。

グランツーリスモ、みんなのGOLF、パラッパラッパー、アークザラッド、クラッシュ・バンディクー、IQ。

これらのタイトルは1996~1998年に発売されましたが、いずれも国内だけで100万本以上の大ヒットを記録します。

特徴的なのが、ユーザー層の幅広さ。

1990年代前半のゲームと言えば子供が楽しむものでしたが、SCEのゲームは大人にもウケが良かったんです。

特に「グランツーリスモ」はそれまでゲームと無縁だった車好きを取り込むことに成功しました。

そういう意味で触れないといけないのがTVCM。

SCEのTVCMはゲームの枠から外れたユニークなものでした。

それまでゲームのTVCMはナレーション+ゲーム映像がメインだったんですが、SCEの場合は違ったんです。

「1、2、3」を連呼するだけの謎CMで視聴者に興味を惹かせたり、歌モノCMで視聴者に名前を認知してもらったり。

加えて以下のような戦略を取ることで「プレイステーション」の認知度を上げることに成功します。

・CMの最後では「プレイステーション」と呟くアイキャッチを挿入。

・スポンサー提供枠ではSCEではなく「プレイステーション」の表記を採用。

・「いくぜ100万台」などユニークなキャッチコピーを次々と導入。

これらの戦略はやがて他社も取り入れるようになります。

SCEは広告展開でもイノベーションを起こすことに成功しました。

1998~1999年:発売ソフト本数が過去最大の黄金期へ!

時は流れること1998~1999年。

この頃になると市場は完全にPS1一強となり、毎週のようにPS1向けのヒット作が発売されます。

ゲーム内容をシンプルにして価格を抑えた「SIMPLEシリーズ」。

音ゲーブームのきっかけとなった「ビートマニア」「ダンスダンスレボリューション」。

潜入ゲームの代表格となった「メタルギアソリッド」。

CDからモンスターが誕生する「モンスターファーム」。

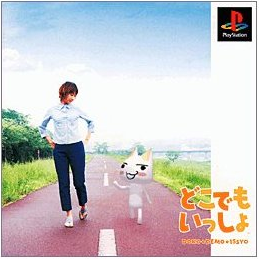

周辺機器「ポケットステーション」を使ったコミュニケーションゲーム「どこでもいっしょ」。

1999年には史上最高となる年間627本ものゲームソフトがPS1向けに発売されます。

PS1のキャッチフレーズとして「すべてのゲームはここに集まる」というものが存在しますが、この頃はまさにそんな状況でした。

変なゲームも続々と発売!

タイトル数が多いということは、それだけ多様性が高いという意味でもあります。

中にはジャケットを見ただけで「なんじゃこりゃ!?」と言いたくなるようなゲームも沢山発売されました。

粗削りな作品も見られましたが、それがまた良かった。

PS1ソフトの売り場は玉石混淆で、その中から優れた宝石を発掘する楽しさがありました。

ゲームファンにとってはゲーム選択の時点ですでにゲームが始まっていたと言っても良いでしょう。

2000~2001年:PS2が発売されても衰えず!

2大RPGの頂上決戦が勃発!?

PS1が発売されてから6年目となる2000年。

この頃には後継機となるPS2が発売されますが、PS1の勢いはまだまだ続きます。

最大のトピックとなったのが、2000年夏に起きた2大RPGの頂上決戦。

なんと、「ファイナルファンタジーIX」「ドラゴンクエストVII」といった2大RPGが2ヵ月連続で発売されたんです!

気になる売上の方は「ファイナルファンタジーIX」が280万本で「ドラゴンクエストVII」が380万本でした。

「ドラゴンクエスト」に軍配が上がりましたが、いずれもメガヒットを記録したのは間違いありません。

小型モデルPS oneが発売!

同時期には小型化した新モデル「PS one」が発売。

別売の液晶モニタを接続することでノートパソコンのような感覚でゲームを楽しむことが出来ました。

発売されたのはPS2の後でしたが、入門機として重宝されます。

2002~2004年:さすがに寿命を迎える

時は流れること2002年。

さすがにこの頃になるPS2への移行が進み、猛威を奮っていたPS1も勢いが衰え始めてしまいます。

2002年に発売されたタイトルは226本でしたが、2003年には46本。2004年には2本と一気に発売タイトルが少なくなってしまいます。

ヒット作もこの頃にはほとんどありません。

せいぜい「From TV animation ONE PIECE グランドバトル!2」「ドラゴンクエストモンスターズ1・2 星降りの勇者と牧場の仲間たち」くらいでしょうか。

ただ、ハード普及が進んだことで低年齢化が進み、バンダイは「キッズステーション」というブランドで子供向けの知育ゲームをPS1向けに発売していきます。

ラインナップは「アンパンマン」「きかんしゃトーマス」「ドラえもん」「クレヨンしんちゃん」等など。

いずれも大ヒットはしませんでしたが、多様性が高かったPS1を象徴させるタイトル群でした。

2006年~:ゲームアーカイブスで復活!

PS1市場が終焉に向かってから記憶に新しい2006年末。

装いも新たにゲームアーカイブスとしてPS1は復活しました。

ゲームアーカイブスとは、PS1ソフトなどをダウンロードタイトルとして600円程度で購入できるサービスです。

しかし、開始当時はあまり話題になりませんでした。

大きな要因となっていたのが中古価格。

PS1ソフトはあまりにも出回りすぎた故、当時の中古市場では数十円程度で売られることが珍しくありませんでした。

加えて当時は高価だったPS3が無いとサービスを利用出来なかったため、あまり認知度が上がらなかったんです。

その後はPSPのみでサービスを利用できるようになり、2008年辺りから真価を発揮しました。

全タイトル配信されている訳ではありませんが、ゲームアーカイブスはPS1のゲームを振り返るには最適なサービスです。

全体のまとめ

以上!PS1の歴史を振り返ってみました!

2019年現在のコンシューマーゲーム市場はPS1のビジネスモデルが地盤となっているだけに、色々と偉大なハードだと思います。

もし、PS1がヒットしていなかったら今頃あらゆるものが変わっていたでしょう。

| FC | SFC | N64 |

| GC | Wii | Wii U |

| Switch | GB | GBA |

| DS | 3DS | 64DD |

| PS1 | PS2 | PS3 |

| PS4 | PSP | PSVITA |

| MD | SS | DC |

| Xbox | Xbox 360 | Xbox One |

| PCE | WS |

>CMの冒頭でサウンドロゴを入れる手法を採用。

これは当時からうまいなぁと思ってましたねw

特徴的なSEを冒頭に持ってくることで、この音で振り向いて画面を見ちゃうんですよね。

今では色んなところが真似してSwitchのカチっていう音でうちの子供らもテレビの方見ちゃいますw

確かにあの音を聞いたらついつい振り向いてしまいますw

この手法は任天堂もN64から取り入れるようになりました。

僕はもともと任天堂信者なのでPS1って憎たらしいところもあるのですが、PS1のときのイノベーションがあるから今のコンシュマー市場があるといっても過言はないですね。

参入障壁を少なくしたのは一転するとクソゲー率が上がる危険性もありますが、あらゆるゲームを取り入れることで様々なユーザができたのは大きいと思います。

あの頃の任天堂はファミコンからスーファミまでずっと王者だったので正直、殿様商売だったのは否めません。ゲームソフト一つ一つが高いとメーカーには有難いですが、ユーザにとってはいろんなゲームをやってみようとする気がおきずにプレイ人口を狭めてしまう要因でしたね。

任天堂は自らの裏切りで強力なライバルを生み出した挙句に完敗してしまいました。それから10年近くも苦汁を味わってましたが、その失敗があったからPSを手本にしてDS/Wiiで再びブレイクしたのだと思います。

PS1の功績はプレイ人口の拡大でしたが、その後プレ2やプレ3の進化にかけてプレイ人口を狭めてしまうのは少し皮肉な話です。現在はまた変わってきてると思いますけどね。

PS1は様々なイノベーションを生み出してくれました。これも家電メーカーであるSONYだからこそ出来たことでしょうね。

参入障壁を少なくして大量のソフト供給を実現させたのは混沌とした多数の中から光る少数を発掘するという考えがあるようです。

この頃の任天堂は調子に乗っていましたね。SONYもPS3で調子に乗ってコケてしまいますし、長らく王者で居ると感覚が鈍ってしまうようです。

PSハードに関してはPS2以降、良くも悪くも正統派を貫いて任天堂とはポジションが変わってしまいましたね。

PS1の頃はそれほど熱心にゲームをしていませんが、メジャーなゲームは嗜んでいるかと思います。

その当時は何も考えずにのほほんとゲームをしていましたが、当時を振り返ると色々とバチバチしていたんですねえ。

個人的にはパラッパとMGS1が特に印象残っていますし、MGS1は今やっても面白いんじゃないかなあ。

しかし、その当時はトレーニングに熱中していて、ぶっ倒れるまでトレーニングしていました(笑)。この様な記事は当時の生活も思い出すので、良いですね‼

この頃からkiyoppyさんのゲーム氷河期が始まるんですね(^_^;)

それでもいくつかのタイトルはプレイされているようで凄い!

ってこの頃からトレーニングに夢中だったんですか・・・w

人生初のゲーム機なんで思い入れは相当深いんですよね。

まずは起動音が恐いっちゃ恐いですが、でもあの起動音が大好きですw

あとCDの記録面が黒なので、間違いづらいんですよねw

個人的に初めて見たCDだったのでむしろ黒じゃない方が違和感があったくらいでw

メモリーカードも確か20個以上持ってたんですよw

クラッシュ以外にもメタルギアにグランツーリスモにSIMPLEシリーズ(SIMPLEシリーズは一応持ってたのは13作品くらいかな?)峠MAX2にバーガーバーガー2、ほかにも色々あったけどマイナーすぎるのと個人的に楽しめなかったゲームも多数w

当たりはずれが大きかった記憶が多いですが、それでもすっごい楽しんでましたね。

PS1はまずかつて飼っていたウサギにコントローラーのコードをかじられコントローラーがぶっ壊れ、ディスク挿入部の爪が欠けていき、最終的に引っかからないような状態にwww 今までで一番やばい壊れ方したのがPS1ですwww

そしてクラッシュですよ!もうクラッシュと出会えたからゲームをやるようになったも同然です!

クラッシュ!ありがとう!これからも愛し続けるぜ!!!

y.crashさんにとってはなんと言ってもクラッシュ・バンディクーの存在が大きいゲーム機ですね!

ってメモリーカードを20個以上ももっているんですかw それだけ、ゲームソフトを持っていたということか・・・地味にSIMPLEシリーズを13作品持っているのが凄いw

うさぎにコントローラのコードをかじられてしまいましたか・・・確かに飼っているとかじりそうな感じはしますねw

今はワイヤレスなのでかじられなくなりましたが。なんというか、お騒がせウサギちゃんですね。でも、可愛いから憎めないのかなw

当時はバーチャファイターを選んで、サターンを買いました?PS1と競ってたんですが、ファイナルファンタジーがPS1に決まった時に、負けたと感じましたねぇ。

あの頃、懐かしいですね?PS1、サターン、N64、3DO、PC-FX…選ぶ楽しさがありましたねぇ?

この頃が最も活気付いていましたね~!PSとサターン初期の値下げ合戦やCD-ROM機の発売ラッシュは印象的でした・・・

今のニンテンドースイッチは、まさにこの初代プレステ並と思っています。PS2以降、徐々に大人なゲームの比率が上がり子供置いてけぼり状態にもなってた気がします。ドラえもんのゲームや女の子向けゲームも初代PSでは多かったですがいきなりPS2から少なめになり、ドラえもんに至っては出なくなってしまいました。一方の任天堂側は、ファミリー層中心にターゲットが固定されており、そのファミリー向けも、昔はどのようなキャラ物でも歯ごたえ抜群のRPGが作られたり…という感じだったのが、徐々にアニメ系はその世界観に合わせてボリューム薄く難易度緩くという感じになり、もはややり応えは殆どありません。アニメの物ではなくても、コミカル系はミニゲーム集で埋め尽くされたりしていましたから。

そんな、ターゲットがすっかり固定気味になった中でのSwitch登場は大きい!これまでの任天堂の歴代人気シリーズ、アニメシリーズのゲームに加え、オタクなゲーム、バイオレンスゲーム、美少女ゲームなどかなり多種多様。これなら、初代PSのようにお客も寄り付きますって!現在、この初代PSのようになっているゲーム市場。今年もソフトが熱いぜ!

そうですね、ダウンロード専売タイトルの存在が大きいとは言え、毎週のようにユニークな小粒タイトルが発売される状況ですから。

ダウンロード専売タイトルは宣伝量が少なく、なかなか情報を拾えていませんが、思わぬ良作がザクザクとあるようでワクワクしていますよ♪

PSハードは後期になると低年齢化が進むとは言え、PS3以降はだいぶ減りましたね。

良くも悪くもそういったニーズは任天堂ハードに集約した印象です。

本体発売頃に新ハードを触って未来を見えた初めてのゲーム機ではあるな。

同時にSFCまでの8bit16bitの終わりを感じた物だ。

勿論Ultra64には期待していたのだがね。

誕生経緯に関しては一部ツッコミ所はあるが、長年そう言うドラマで伝わっている為、Kent氏ので通りが良い所だな。

初めて4台も買った。

多分メモカの全カラー買っていた。

S端子RGBケーブルに傾倒していた。

音楽CDは画面を見なくてもコントローラーで操作できたのが地味に良かった。

専用コントローラーを設置したり通信対戦の環境を作ってしまった。

プレプレと言うファンクラブ会員にまでなってしまった。

等、当時は規模は違うが現在のKent氏の様なゲーム紹介をする側にあったと言うのだろうか。

まあそんな思い出だな。

PSとPS3はまさに理想のAudioVisualGame機だ。

おお!奮発していますね~!同じゲーム機を4台も買ったのは据え置き機ではありませんよw

それだけゲームを布教したかったのですね。

ゲームを布教したい意欲はぼくを越えていますよw

もし、当時インターネット文化があったらこうしてサイトを立ち上げていそうですねw

PS1はナムコなしでは成功していなかったと思うのですが

今のナムコはバンダイに吸収されスタッフは任天堂の仕事をしているという…

ナムコの生涯も紆余曲折があって面白そうなので、いつか特集をしたいと思います!

待っています!!

俺の料理とか鈴木爆発とか、今ならインディーズでしか作れないようなゲームがしっかり発売してた、良い時代だなぁ?

今は、冒険的なソフトが少ないですね

プレステ1で一番最初に購入したソフトはトワイライトシンドロームでした。

パラッパラッパーとか、普段ゲームやらん女子とかでも知ってたりしたのはスゲーなぁと思いました。

すべてのゲームがパッケージとして発売されていたのでソフトの充実が際立っていましたよね~。

俺の料理とか鈴木爆発とか今なら買っていそうw

確かに普段ゲームをやらない人でもPS1の話題はよくしていました。

ハドソンはPCエンジンを出した後も任天堂の有力なサードパーティであり続けましたが、裏ではかなり冷たい扱いを受けていたようです。初代PSの末期の頃に取材されたとおぼしきゲーム業界史本である「ゲーム大国ニッポン 神々の興亡」での工藤浩さんのインタビューによると、そういう扱いが「つい最近まで」あったと。

つまり、ハドソンはファミコンで思わぬ額の儲けを得たので、そのお金で理想のハードを作るためのチップを作り、やはりパソコンよりも簡便な家庭用ハードを構想していたNEC-HEと出会ってPCエンジンを作った。でも任天堂の地位を脅かす気はさらさらなかった。PCエンジンはCD-ROM2とセットだと10万円近くしましたから、バッティングする商品ではないと思ったんでしょう。でも任天堂からすると獅子身中の虫に寝首をかかれる行為だった。任天堂の思わぬ怒りをかったハドソンは、関係を修復するべく任天堂に接近していき、やがて任天堂の衛星会社のようになっていきます。工藤浩さんはN64のソフトを出し始めたころの「電撃王」のインタビューで、「今は開発リソースの半分をN64に割いている。任天堂の企業としてのスタンスを一言で言うと「本物」ですよね。我々も同様に「本物」でありたい」とコメントしています。

そしてPCエンジンと同じ頃にナムコも独自のゲーム機を計画しているのですが、「断腸の思いで」断念しています。第2の謀反を起こさせまいとする京都からのなにがしかの働きかけがあったのは想像にかたくありません。つまり、ナムコとソニーという任天堂に袖にされた2つの会社が手を組んでの逆襲が初代PSだったのです。

初代PSはナムコのシステム32というアーケード基盤の技術をもとに作られたと聞いています。そしてポリゴンに特化したハードだった。当時としては急進的とも言える設計だったと思いますが、フロム・ソフトウェアやスクウェアといったスペック意識の高いソフトハウスをやる気にさせるハードだった。サターンは「バーチャファイター」を売りにしていましたけど、実は2D表現に特化したハードで、バーチャのために急遽ポリゴンを処理できるチップを搭載して出したがために、作り手からするとある意味付け焼き刃な印象が拭えなかった。それに加えて参入障壁を下げて開発機材をばら蒔いたので、終わってみると「次世代機」の正解はPSしかなかった、ということになるのかもしれません。フラッシュメモリによるメモリーカードも新鮮でしたよね。

そしてやはり、初代PSを語る上で外せないのが、ソニーならではの広告展開のうまさによるブランディングです。任天堂の広告は糸井重里さんを筆頭にナレーションが小林克也さんだったり、スーパーマリオワールドのCMに三波春夫さんを使ったりと超一流どころを使った「間違いのない」もので、その一方でいち早くスチャダラパーや木村拓哉さんを使う先進性もありました。でもそれを凌駕したのがソニー流のセンスだったのです。変な話、電気グルーヴのピエール瀧氏の俳優としての才能を知らしめたのもPSの広告でした。CMを流す枠もいいところを押さえていた。「笑っていいとも!」の直前とかね。その他専門誌の広告での笑いの取り方も素晴らしく、ステハニー☆林さんを筆頭とするSCE広報の仕事っぷりは、本のひとつにもなっていいくらい歴史に残るものだと思いますね。

もし任天堂とソニーとの関係が続いていたらどうなっていたでしょう?少なくとも90年代以降のゲーム史はまったく違うものになっていたでしょうね。その一方で、任天堂は独立を失ってソニーの傘下に取り込まれていたかも知れないなぁ。それが良かったのか悪かったのかは、誰にもわかりません。

なお、任天堂は1992年の秋にソニーとの関係を切った後も、フィリップスをパートナーにSFC-CD-ROMの開発を続けています。けしてソニーを切るためのフロックではなかった。そして翌1993年の2月の日刊工業新聞に、SFC-CD-ROMに使うCPUの供給について(NEC-HEではなく)NEC本社と契約したことが記事になっています。この時にNECから供給されることになったのがV810というチップです。以後任天堂とNECとの関係はN64~GCを経て、Wiiあたりまで続いたはずです。

しかし、ソフトが揃わないなどの理由から結局任天堂はSFC-CD-ROMの発売を中止します。でもスーファミのCD-ROMとなればビッグビジネスですから、NECもかなりまとまった数のV810を用意していたはず。この手の半導体は生鮮食料品と同じで、すぐに製品にして売ってしまわないとどんどんスペックが陳腐化して莫大な負債へと変わってしまいます。そこで任天堂は「軍平ちゃんなんとかなんない?」と社内のベテランを頼り、NECは子会社のHEが企画しながら発売のタイミングを得られずに塩漬けになっていたスパグラの後継機に目を付けたのでしょう。かくして、同じCPUを搭載した「負け組」ハードが両社から発売されたわけです。

つまり、任天堂とソニーの決別がなければバーチャルボーイは影も形もなかったし、NEC-HEのゲーム事業もPCエンジン一代で終わっていたのです。ファミ通のデータによるVBとPC-FXの最終的な出荷台数の合計は約103万台。これが、NECが任天堂に対して用意したV810の数なのでしょう(3万個という半端な数は不良品が出たときの保険みたいなものだと思います)。そしてVBとFXのビジネスは最初から消化試合というか、敗戦処理みたいなものだったと言えます。日本のゲーム業界が良くも悪くも任天堂中心に回っていることを感じさせる話です。

すっかり長くなりました。思い出のソフトについてはまた改めて。

とても詳しいコメントをありがとうございます!

ハドソンはそんな扱いを受けていたんですか・・・

ぼくの中でハドソンと任天堂は蜜月関係だと思っていたんですが・・・PCエンジンに関して任天堂は悪く思っていたんですね。まあ、商売敵にはなりそうだからなぁ。

N64時代のハドソンは異常なくらい肩入れしていましたが、そういう事情があったのですね。確かに当時は開発リソースの半分をN64に持って行っていると言っても良いくらい同ハードに力を入れていました。

ナムコのゲーム機は今となっては幻ですね。PS1初期の力の入れようを見てもPS1は半分ナムコのゲーム機に感じます。

当時のセガは戦略の統一性がないところが裏目に出ていた印象です。国内と海外。コンシューマーとアーケード。それぞれの戦略がチグハグでしたから。

任天堂の広告展開は確かに王道な感じがします。その一方でPSは奇をてらっていて、PS1時代はそれが良い方向に作用していたと思います。

任天堂とSONYの決別があったからこそ今があると思えばコレで良いのかな・・・それにしてもこのテキスト量。もう一つ記事を書けそうな勢いですよ・・・w

ゲームメーカー会社としてのナムコを特集する際にはある程度のアーケード版ゲームとあわせてこの

『ナムコのゲーム機は今となっては幻ですね。PS1初期の力の入れようを見てもPS1は半分ナムコのゲーム機に感じます。』

“幻のナムコ製ゲーム機(そんな計画があったのか!)”の詳細についてもよろしくお願いいたします!!

長いから突っ込まなかった所が補完されているな。

面白いドラマでこの辺りは好みな話だ。

SFC当時、任天堂が嫌いでSEGAに走ってしまったので、そのままの勢いでSS→DCに傾倒してPSに乗り遅れました

そのままSEGAが消えてしまった時に今更PS3をする気にもなれず、ぐるっと一周回ってGC買ってから任天堂派になりました

TVはずっとSONY製品使っていたのにw

そんな訳でPS1は人にもらった、裏返さないと動かない1台があるだけです

あれなんで裏返すと動くんでしょうね

凄いゲーム経歴ですね!嫌いなものが一転して好きになるとは!?

でも、ぼくも当時はPSを嫌っていたのに今ではPS4を稼働させまくっているから似たようなものかもw

裏返さないと動かない本体とは・・・謎です。

PSで初めて遊んだタイトルがFF7でした。

一番最初のタイトルロゴが出るところだけでもワクワクしていたのを覚えています。

ムービーから自然にゲームがスタートする(クラウドが列車から降りる)演出はうまいなぁって今でも思いますし、いろいろと衝撃的でした。

本体で一番の思い出はメモリーカードの存在。

SFCではよくデータが消えて悔しい思いをしていたのでコピーして保管しておけば万が一の時に安心っていうのは大きかったです。

弟がDQ6をプレイ中に突然自分のデータが消えてしまった時は喧嘩になりかけたのもいい思い出(;^_^A

タイトルもモンスターファームのように音楽CDなどからモンスターを出現させたり、体験版ディスクが付いてきたりとそれまでの常識では考えられない物も多く新鮮な楽しさに満ち溢れてたと思います。

今でも好きなタイトルってPS時代に遊んだタイトルのシリーズだったり、

それを開発した会社・スタッフさんの新作タイトルだったりします。

ソフトの価格が本当に安くて多くのタイトルをプレイできたのが今に繋がってるんだろうなぁ。

メーカーもユーザーもいろいろと冒険できる良いハードだったと思います。

FFVIIが初のPS1という方も多いんでしょうね~。いきなりFFVIIをプレイした時のインパクトはさぞ大きかったことでしょう。

メモリーカードは別売りで出費が痛いですが、セーブデータを複数作れるのは嬉しかったですね!

モンスターファームの発想は素晴らしいと思いました。

あぁ、体験版に関しては触れておきたかったなぁ。

PS1では様々なシリーズが生まれましたもんね。そのことからもPS1から一つの時代が誕生したように感じます。

個人的に、一番思い出深いハードです。他のPS機種には無い(いい意味の)芋っぽさが魅力的ですよね。それでいて、起動音は中々の迫力というw

あのCM含め、PS1時代のSCEのセンスを感じます。これと比べると、最近のSIEは任天堂と反比例の関係で、プロモーション下手になっているような…。

ソフトの多様性も、PS2で若干狭まり、PS3、PS4で洋ゲー路線が決定的になった感があります。『どこでもいっしょ』、『パラッパラッパー』…。今のSIEにはこの手の作品が作れないだろうと思うと、少し寂しい気もします(最近のホライゾン系の大作もそれはそれで良いですけど)。

当時のゲーム雑誌を見ていると、この頃が日本のCS市場が一番活気に溢れていた時代だったと感じさせられます。まあPS1時代と今とでは、ネットの普及でゲーム情報誌を取り巻く環境は全然違いますから、単純比較はできませんけどね。それでも、この頃の電撃やファミ通を眺めていると、無性にワクワクしてきます。

Switchの登場やインディーゲームの拡大で、近年はかなり活気が戻ってきましたね。あとはスクエニとセガあたりが元気になってくれればいいのですが…。

思えば、純粋なゲーム機としてヒットしたのは、据え置き機ではFC、SFCとこのPS1くらいで、Switchはこの系譜に位置付けられると考えています。

芋っぽさ!なんか分かりますよw SCEのセンス、当時は光っていましたね。

確かに当時と比べて今はキレが無くなっています。こういうところを見ても昔ほどPS市場が活性化しない理由が分かりますね・・・。PS4である程度盛り返したとは言え、さらに躍進するには当時のようなキレが必要だと思います。

振り返ってみるとこの頃がコンシューマーゲーム黄金期でしたねぇ。あらゆるところでコンシューマーゲームの話題を聞きましたもん。今のように幅広くゲームを楽しめなかったのが悔やまれます。

Switchでは様々なタイトルはダウンロード専売を含めて発売されているので、少しでも見逃さないよう広く楽しんでいきたいです。

ゲームボーイの次はプレイステーションの歴史か!この機種の歴史はゲームの歴史の転換点だけあってかなり興味を惹かれていましたからね。最近出ているレトロ系の本も語られるのはソフト面だけなので、こうやって歴史を辿るのは本当に面白いです!

まず、ハードができるまでの流れも非常に面白い物があります。当時ゲーム業界で圧倒的な強さを見せていた任天堂とタッグを組んで作られる予定だった拡張機器、それが中止になってソニーが単独で作り出されたのという経緯がとても面白い!正しく、ゲーム業界の分岐点だったのでしょう!もし中止にならず拡張機器が世に出ていたら、歴史はどう変わっていたのでしょうか…?妄想が止まりませんよ。

PS1で最も印象深いのは、カオスの極みと化していたソフト達ですね。敷居を下げる事によって品質面においては色々と問題も多かったですが、その部分が歴史を変えて、現在のゲーム業界に影響を与えているのは確かだと思います。

そしてもう一つ、大きく業界を変えたのはソフトの価格でしょうね。特にベスト版は素晴らしい物だったと思います。3000円前後でソフトが買えるのは今でも、いや、今はより一層信じられないですね。

CMに関しては知りませんでしたが、最初と最後に特徴的な音を鳴らすのと言うのはとても良い事だと思いますね。あの音が鳴ると思わず反応しちゃいますもん。ある意味、一番大きな変化はこれだったのかもしれませんね。

ここまで語っておいてなんですが、自分はPS1はアーカイブスでしか触れていないんですよね…。こちらに関しても、近所で良く見かけるので余裕が出たらPSクラシックをゲットしたいです。…今にして思うと、クラシックはPSoneみたいにミニ液晶が付いていたら携帯性と言う大きな強みになったかもしれませんね。まぁ、コストの面でかなり難しいんでしょうが…。

はい!今度は初代プレイステーションを振り返ってみました!勉強になったのでしたら嬉しいです。

誕生秘話は任天堂との決別が大きいので、ドラマ性を感じますね。もし仲違いしなかったらどうなっていたのかアフターストーリーを描いてしまいます♪

カオスなソフト群は今となっては魅力的にしか見えませんw PS1ソフト売り場で隠れた名作を探すのは楽しそうだもんなぁ。

3,000円前後でゲームが買えるなんて当時は信じられませんでした。まあ、当時の時点でワゴンセールはあったんですけどね。新品が3,000円というのはインパクトがありました。

marumaxさんの世代的には実機でプレイするのは難しかったかも。でも、アーカイブスで気軽に楽しめるから良いですよね♪

ミニシリーズは液晶付きだったら大きな付加価値になります。ネオジオミニはその辺りに惹かれて買ってしまいました。

PS1の感想・思い出を書こうとしたら、ムツゴロウさんのコメントにあまりに共感する所が多かったです(笑)

一番の思い出のハードとか、いい意味の芋っぽさとか、当時のSCEのセンスの良さとか。

その他のことを書くと、

PS1はスーファミの周辺機器になる予定だった、ということを知ったのはここ数年のことで、その時はかなり驚きましたねー!

当然PS1を楽しんでいた頃は、そんな経緯は全く知らずにプレイしていました。

もし周辺機器として実現していたら、ゲーム業界は今とは全く違うものになったんでしょうね。

僕もPS1の前期はナムコにお世話になりました。

ハードと同時に購入した「リッジレーサー」や「ワールドスタジアム」に「鉄拳」と、楽しかったなぁ。

ただ僕がPS1を買ったそもそものきっかけは、最近まで忘れていたんですが、「金田一少年の事件簿 悲報島 新たなる惨劇」が発売されると知ったからなんですよねー。

当時は「金田一」と名の付くものは、全て手を出していたような状況だったので、ゲーム(PS1)よりまず金田一の方に惹かれた感じでw

本体普及の追い風になったのは、本体の定期的な値下げと、SFC時代に比べてソフトの安さも大きいでしょうね。

僕は今でもゲームハードの購入の金額目安は約2万円ですが、それはPS1当時が基準になっていると思います。

PS1、N64、PS2、GCあたりの世代はローンチから比較的早く2万円前後になったので(特にN64は!)、学生でも買いやすかったです。

PS3、PS4世代になるとなかなか安くならなかったので、この世代に僕が学生だったらもしかしたらゲームが趣味になっていなかったかも、、

と思うと、いい時代にゲームに出会えたと思います。

PS1・N64時代は

平日は夜にほぼ毎日プレイし、

週末には毎週のように友だちが遊びにきて対戦をひたすらし、

学校の長期休暇時期になると いとこ達が泊まりにきて対戦などをして数日間一緒に遊び、

と、この頃が僕の中でゲームに一番思い入れのある時代ですね。

ネットやメールもない時代だったので、ゲームに詰まったら学校で聞いたり、家の電話がかかってきて教えたりと、そういったこともいい思い出の一部になっています。

たけのこちんさんにとってもプレイステーション1は思い出のゲーム機ですもんね!

スーファミの周辺機器になる予定だったのは知られざる逸話だと思います。ぼくも初めて知った時は驚きましたよ。

PS1初期はナムコの強さが光りますよね~。PSクラシックでも目立っていました。

金田一少年は当時流行っていましたね。たけのこちんさんはそれだけ熱狂的なファンでしたかw

PS1は当初4万円でしたが、あっと言う間に半額となりました。PS3も割と早く値下げされましたが、元が高かったので2万円を割ることはありませんでしたね。

ぼくにとってもこの時代が一番熱かった。今もゲーム熱は高いですが、やっぱりこの頃の特別感には勝てないところがあります。ネットやメールがない時代だからこその楽しさってありましたよね。学校で情報共有したり、家の電話でやり取りした経験はぼくにもありますが、何にも代え難い思い出として残っています。

自分のの中ではSFCの次に稼働してきたゲーム機でした、なので使いすぎて1台起動しなくなってきたからもう1台買い換えたこともありました、その2台目も縦置きや逆さまにしない飛び回れ読み込まなくなってましたが。

PSソフトで初めてプレイしたのはジャンピングフラッシュで3D空間を自由に飛び回れたことにかなり衝撃を受けました、まだマリオ64が出る前でしたから尚更でした。

他のソフトは話題作も結構プレイしてきましたがPSと言えばというとこまではほぼ手付かずでした、PSソフトの総プレイ時間の半数近くはRPGを作って過ごしていました。

PSだけでも1年で600タイトル以上出てたとは当時のゲーム業界が振るわっていたのが伝わってきます、この中からゲームを選ぶのだけでも楽しめそうです。

セーブデータを記録するときにメモリーカードを使わないといけないのは当時は不満でした、でも金銭面を無視すればセーブファイルを無限に作ることも出来ますし大技林についてきたCDから特殊なセーブデータをDLできたりとソフト側にセーブデータを保存に出来ないこともできたりもしました。

かなりPSを使い込んだ割にPSクラシックの収録タイトルは殆ど未プレイでしたけどあまり食指が動くタイトルが無いのが残念、ミニSFCの方を優先したいのもありますが。PSクラシック発売後はあまり話題になりませんでした、収録タイトルのチョイスかミニゲーム機ブーム自体下火なのかな。

KAさんがそこまでPS1にハマっていたとは!?

ジャンピングフラッシュはいずれプレイしたいなぁ。スーパーマリオ64よりも先に3D空間を自由に飛び回れたとは興味深いです。

1年で600タイトルも発売されたのはPS1だけだったりします。当時の発売タイトル数は異次元でした。ダウンロード専売タイトルを含めたらSwitchが抜くかな~?今年は何タイトル出るのか楽しみです。

メモリーカードは一長一短でしたね。ゲームソフトだけで完結しないのはまどろっこしいですが、沢山のセーブデータを保存出来るのは良かった。

PSクラシックは近々レビューしたいと思います!

「歴代ゲームヒストリー」記事、コンピュータゲームの歴史の流れを知ることができて、かなり好きな記事です。

ところで、この記事の情報源は何を利用されているのですか?何か良い書籍だったりウェブサイトだったりがあるのでしょうか。それとも、ご自身で一から調べられているのですか?

ありがとうございます!今後もこの手の記事はどんどん公開していきますよー!

情報源ですか?書籍「家庭用ゲーム機興亡史」など色々あります。

それらを踏まえて独自で組み合わせてストーリーを構築しています。

ご回答ありがとうございます!

以前、記事で読みたいゲーム書籍の特集をされてましたね。

探して再度読んでみたいと思います。

ゲームの歴史を振り返るうえではおすすめの本ですよ~♪

少し古くなりましたが、まだ価値があります!

PSソフトに触れた当初はPS2があったのでPS1本体は持っていませんでしたが、PS1のソフトは現在でも十分通用する出来の傑作揃いでしたね。

メタルギアソリッドを初めてプレイした時の衝撃は今でも覚えてますよ。20世紀最高のシナリオと謳われるほどの優れた脚本と演出、敵に見つからずに潜入していく緊張感、所々に隠された小ネタ…と今までのゲーム観を大きく変えた本作の面白さに没頭し、何度も周回しました。友達ともよく語り合いましたね。

それとPS1ソフトを語るうえで外せないのがラブデリックのmoonですよ。ゲーム内の世界でのラブを集める冒険を中心に、時間や曜日によって生活スタイルが変わる個性豊かな住人たちとの交流やちりばめられた大人向けのブラックユーモア、ゲームへのアンチテーゼを掲げたストーリーなど既存のゲームとは一線を画す独創的な世界観の本作は最高でした!人を選ぶ内容ですが、もっと注目されても良いなと思ってます。

他にもヴァルキリープロファイルやワイルドアームズ、幻想水滸伝など思い出深いソフトが多々ありますが、長くなるのでここでやめておきます(笑

PS1とPS2の頃は多種多様なソフトが出そろっていて、ただなんとなく眺めたり手に取ったりするだけでも楽しかったですね。今でもゲームショップに行くと、PS1のソフト棚を眺めたりしてます。

色んなソフトについて語ってくれてありがとうございます!

初代メタルギアソリッドはそこまで脚本や演出が優れているんですか!?実は未プレイなんですよ。いずれプレイしたいんですが・・・。

moonは隠れた名作として名高いですね。大ヒットこそしなかったものの本作に影響を受けたゲームは多いんじゃないかと思います。

当時の時点でブラックユーモアやメタ要素を入れてくるって時代を先取りしているなぁ。

PS1ソフトの棚はずっと見ていても飽きません。

初代PSとサターンは当時ゲーマーだった父親が発売初期に手に入れてきましたが、ハード、宣伝、ソフトの全ての面でPSのセンスの良さを子供心に感じていました。

とはいえ、当時は盤石だった任天堂の牙城をあそこまで崩すとは誰にも想像出来なかったでしょうね。

個人的にはSFCと並んで思い出深いゲームハードです。

PS初期のソフトはロード時間に難があるソフトが多く、SFCに慣れたユーザーとしてはギャップを感じたものの、中期、後期と時代が進むに連れて見違えるようにロードが速くなっていったのは技術の進化を感じました。

ぼくも当時、PS1が一番になるのかなぁと薄々感じてはいました。それだけセンスが光っていましたからね。でも、当時のぼくは認めたくなかったなぁw

CD-ROMに以降したことでロード時間が長くなったのは気になりましたね。今となっては光ディスクが定着したので逆にSFCソフトの皆無に等しいロード時間に驚くようになりましたがw

時代が進むに連れてロード時間が早くなったのは素晴らしいですね!

・・・あ、あったぁ!!ようやくPS用「スターイクシオン」のコメントができるPSの専門記事を見つけた~!ここならいいですよねケントワールドさん?

はい!例によって上手く返信出来なかったらすみませんm(_ _)m

プレイステーションの歴史かぁ。え~となになに・・・

『PS1は当初スーパーファミコン(以下、SFC)の周辺機器になる予定でした。』

?*%#!(一瞬フリーズ!)な、なんですとぉ~?!?!令和時代になっての完全なる初耳!!!

『1990年代前半、各社から16ビット機向けのCD-ROM機が続々と発売されます。

(世界初は「PCエンジンCD-ROM2(シーディーロムロム)システム」だぜ!!!)

そんな中、任天堂はソニーとタッグを組んでSFC向けのCD-ROM機「プレイステーション」(!)を発売する計画が持ち上がりました。』

↑

こ、これって私は初耳だけど、ゲームマニアは勿論、ゲームファンレベルなら誰もが知ってる周知の事実だったりするのかぁ~?!このブログの記事を読むまで全く知らなかった!!!私としてはようやく「スターイクシオン」のコメントができるPSの専門記事を見つけた~!と思って覗いたつもりだったのにな。いやビックリ!!

・SFC向け外付けCD-ROMドライブ → 任天堂ブランドとして玩具流通で販売。

↑

これ、まるで「PCエンジンCD-ROM2システム」じゃなイカ?!コア構想?!

一方で

・CD-ROMドライブ一体型SFC互換機 → ソニーブランドとして家電流通で販売。

↑

こちらはまるで私も所有している「PCエンジンDuo(デュオ)」じゃなイカ?!

プレイステーションがかつてはまるでPCエンジン同様の販売展開を計画していたなんてな!スゴイぞPCエンジン!!(ほめるのはそっちかい?)

『しかし、様々な“紆余曲折”を経て開発が中止してしまいます。』

な、なんだかゲーム業界もドロドロしてるな・・・。コナミといい、ナムコといい・・・。

そして誕生したのが、ご存知

『プレイステーション』!

立ち消えになったSFC向けCD-ROM機と同じ名称で売り出すことにしたソニー!

名称を引き継ぐことで任天堂への“復讐”を表明!!『プレイステーション』という名称はそれ自体が“復讐の狼煙(のろし)”だったとは~!!今後は『プレイステーション』という名前の見方が変わりそうだな・・・(汗)。

あ~!ナムコがPSのサードパーティに参入した理由に納得!

『PS1の場合は任天堂と因縁の関係であるソニーグループのゲーム機ですから、ナムコが力を入れない訳がありません。』

ナムコと任天堂も何やら“ゴタゴタ”して一時期ナムコが任天堂ハード向けにソフトを供給することがやや消極的になり、そのかいあってナムコがPCエンジンのサードパーティに参入したりしていた(という話を聞いた)んだが、PS1に関してもナムコは同様の理由でサードパーティに参入していたのか!ここでも「PCエンジン」と『プレイステーション』の“お家事情”がリンクした?!

いやぁ~まさか「PCエンジン」と『プレイステーション』がここまで“リンク”していたとは初耳でした!!!前半は読み進めれば読み進めるほど引き寄せられる内容でしたよ!!教えていただきありがとうございました!!

では“お返し”にPS用「スターイクシオン」コメントをあなたに(おい!)。

・・・待てよ。

てことになると、PSミニでの“失敗”をPCエンジンミニでも“繰り返す”ことになるのかぁ~?!

収録ゲームのラインナップ、本当に“サプライズ枠”なんてあるのか~?!?!先日はあんなコメント(「スターフォックス2」や「テトリス」みたいな“サプライズ枠”あるかも?!)したのに、また揺らぎ始めましたよ・・・心配だ。

おお!色々と発見があったようですね。PSが元々SFCの周辺機器であることはある程度のゲーマーじゃないと知らないことなのかも。ゲーム業界、ドロドロしていますよぉw

今もソニーと任天堂は犬猿の仲で戦い続けています。PCエンジンとプレイステーションのお家事情はまさにリンクしています。こうしてゲーム機の歴史を振り返ると色んな発見があって面白いですねー!

PCエンジンミニはコナミの企画なので、さすがにPSミニと悪い意味でリンクしないことを祈りますw

・・・おぉっ?!返信があったのか!再度チェックしなかったらスルーしてしまうところでした!!

この記事とこのコメント!本日PCエンジンミニ関連ニュース記事で再度コメントさせてもらいますよ?PCエンジンにとっては実に興味深い内容ですからね!!いつかPCエンジンの歴史を記事にする際にはこの記事のPSとのリンクも加味してくださいねケントさん?

■■■■■■■■■■■■■■

『PCエンジンミニはコナミの企画なので、さすがにPSミニと悪い意味でリンクしないことを祈りますw』

■■■■■■■■■■■■■■

↑

そうなんですよねぇ~。このままですと“リンク”してしまいそう?!

PSの歴史を語るこの記事には多少相応しくないかもしれませんが、PS用「スターイクシオン」他についてコメントさせてもらいます!ブログ主には許可をいただいております。

ファミコン版「スターラスター」の続編として位置づけ、ゲームの世界観を引き継いで発売されたのが

PS用

「スターイクシオン」!

「スターラスター」発売当時チルドレンで、“ダメなゲーム”と認識していたユーザーの方も、試しにプレイしてみるのも良いかと思います。この世界観を“格好イイ!”と思える方は、きっと相性OK!です。

・・・と、“わかるユーザー兼「順応できた者」”のひとりはおっしゃっておりますぞ!

(以前の「スターラスター」コメントと一部重複します)

こりゃPS2を発売日に並んで購入と一緒にワゴンセールで1000円以下で買っていまだに眠らせたままの「スターイクシオン」をプレイしてみなくては~?!

よく考えたらなにしろあの

「スターブレード」

の自機ジオソード

をオートパイロット形式ではなく

『自由自在に操縦できる!!!』

のですから!!宇宙空間を自由に飛行するジオソードの勇姿!!これは“必見!龍王丸(りゅうおうまる)誕生”に匹敵する価値ある映像かも?!

さらに!2005年のブログですが、こちらでも「スターイクシオン」再プレイを思い立った人物がひとりいました。

宇宙空間にて複数の国家が覇権を争うわけですが、その国家の中の一つに「民主連邦」という国がありまして。

この国が保有する宇宙軍が「連邦宇宙軍」。そう、「U.G.S.F.=(銀河連邦宇宙軍)」なんですわ。

U.G.S.Fといえば、ナムコスペースシューティングの共通の世界背景として存在した設定。「ギャラクシアン」、「ギャラガ」、「ボスコニアン」、「ギャプラス」、「スターラスター」、「スターブレード」といったナムコを代表するシューティングゲームはすべてU.G.S.F.関連作品です。

ん?!そこのあなた!「ゼビウス」シリーズが入っていないじゃないか~い、というツッコミはしないように!!

かくいう私もなぜ「ゼビウス」が含まれていないのかなんて知らないんですから~!多分ですがやはり「ゼビウス」にはシューティングゲームなのに“ファードラウト伝説(サーガ)”という小説作品並みの確固たる世界観が既に確立されていたからなのではないかと?!

U.G.S.F.関係といえば私的にはナムコスペースシューティングの集大成的というか“同窓会的作品”である「スターイクシオン」を思い出します。これは、直接的には「スターラスター」の続編のようなゲームですが、これにさっきの作品の自機や敵キャラが出てくるんですよ。当時別のゲームを買いに行った私の目の前でデモされてまして、すっかりそっちに心を奪われてしまった私は当初の目的だったゲームではなく「スターイクシオン」を買って帰ってしまったのですよ。ああ、何もかも皆懐かしい(「ヤマト」の沖田艦長風に?)・・・久しぶりにやりたくなってきたな・・・。

と、この人はあのパッケージの宇宙空間の美しさに心を奪われたんじゃなくて、店頭デモ映像に心を奪われたから「スターイクシオン」を買ってきていたのか。

で、この2005年のブログで本来伝えたかった

NEW SPACE ORDER(ニュースペースオーダー)

ナムコが開発中のリアルタイムストラテジーゲーム(RTS)。

宇宙戦争をモチーフとしたRTSですが、バナー広告をクリックすると

★★★★★★★★★★★★★★

『NEW SPACE ORDER』は、星を連結するゲームシステムを基本に、数世紀にわたる星間戦争を行なうリアルタイムストラテジーゲームとして、お客様の期待に応えるべく、テスト期間を重ねながら完成への道を模索し続けておりました。

しかしながら、諸事情を勘案し、このたび開発を断念致しました。

★★★★★★★★★★★★★★

だ、断念だとぉ~?!やはり「スターラスター」のようなタイプのリアルタイムストラテジーゲームってウケ&評判が悪いのか?!今でも“マニアックなプレイヤー”にしか評価されないのか~?!

注意・引用したブログは2005年に書かれたものです!

あれから14年もたてば・・・ね。

その“マニアックなプレイヤー”によるファミコン版「スターラスター」の高評価についてはケントワールドさんの

『ゲームの中で実在するゲームが遊べるゲームを大特集!』

記事の「スターラスター」コメントにて。

1945年8月6日午前8時15分

世界で初めて日本の広島に原爆が落とされてから今日で74年になります。そんな日にこのコメントを書き込むことになるとは“皮肉”だな・・・。

長文コメント、ありがとうございます!RTSは日本ではかなり人気の低いジャンルとなっています。パソコンゲームだったらまだ人気があるかな?どちらかというと海外でのほうが人気のあるジャンルです。

こうしてみると、ナムコもシューティングゲームメーカーだったんだなぁとしみじみしました。今のナムコ、シューティングゲームはエースコンバットくらいしか無いからなぁ。

広島の原爆は衝撃的でした。ぼくは小学生の頃にはだしのゲンで知りましたよ。当時の様子が生々しく描かれていたので胸くそ悪くて印象に残っています。

初代プレステが出た当時は任天堂、ソニー(SCE)、SEGAの3強の他にも各社から出てましたね

第5世代のハードはPlayStation、セガサターン、NlNTENDO64以外にも、松下電器(Panasonic)と三洋電機(SANYO)、金星電子(Goldster 現:LG)から3DO REALと3DO REAL Ⅱ、3DO TRY、3DO ALIVEと3DO ALIVE Ⅱといった3DO互換マシン(インタラクティブマルチプレーヤー)、セガサターンの開発に携わった日立とビクター、セガと提携していたサムスン(Samsung)がそれぞれ、HiサターンとVサターン、韓国版セガサターンのサムスンサターンというセガサターン互換機、NEC-HEからはPCエンジンの後継機PC-FX、バンダイプレイディア、SNKのネオジオCD、パイオニアからレーザーディスクを採用したハードのレーザーアクティブ、富士通からFM TOWNS マーティー、カシオから女児向けのゲーム機ルーピー、ゴーグル型ディスプレイを覗き込んでプレイするタイプの世界で初めての完全立体映像ゲーム機、バーチャルボーイ、メガドライブ周辺機器のスーパー32X、海外からのハードも含めればホビーパソコン業界でお馴染みのコモドールからAMIGA CD32、VCSやポンでお馴染みのATARIから64ビット級ハードのAtari Jaguarと世界で初めての64ビット級CDハード、Atari Jaguar CDと各社からたくさん出てた時期でしたね。

その中からこの世代のゲーム機はプレステが王者になりましたが、3DOは世界で初めての32ビットゲームマシンで3Dポリゴンという新しい表現方法を、PC-FXは2Dや動画再生に優れていた、64はクオリティの高いソフトや64ビットハードならではの性能、サターンならではの移植のクオリティなど、プレステに負けても、どれも長所を持っていたハードでしたね。

サターンは日本では好調だったものの、海外では不振で、日本でも96年からプレステの後塵を拝すことになり、98年に第6世代トップバッターとしてドリームキャストが発売されました。しかしこちらも部品の供給トラブルなどでスタートダッシュに失敗、そこそこ売れたもののPlayStation2には敵わずに惨敗、セガがハード事業から撤退することになりました。

ニンテンドーゲームキューブも一定の支持を得たものの海外ではセガサターンと同じで売れておらず、日本でもプレステ2に惨敗、Xboxもいろんな理由で苦戦したりと第5、6世代はプレステハードが市場を独占していました。

でも、負けハードならではの長所や魅力があるハードもあり、思い入れが深いユーザーもいたので、自分がやり込んだり愛着とかあったらしたゲーム機が最強だと思うんです。

そのハードにまつわる思い出もえるのですから。

長文失礼しました。

この頃も3大勢力ではありましたが、それ以外にも小規模ながらも個性が光るゲーム機が続々と発売になっていましたよね。家庭用ゲーム機が最も活気づいていた頃だと思います。

負けハードを愛好していたユーザーもそれぞれの思い出を持っていて、独自の世界観を確立しているように感じます。

かくいうぼくも負けハードを応援していた側の人間で、当時のコンプレックスや情熱が今も続いているからこそゲームブログを運営し続けています。もし、勝ちハードだけを応援していた場合、こんなにも家庭用ゲーム好きにはならなかったかも。