どうも!KENT(@kentworld2 )です!

今回は、任天堂が生んだ悲劇の製品「64DD」の半生を振り返っていきます。

様々な大ヒット作を生み出している任天堂ですが、その裏では失敗を繰り返してきました。

今回紹介する64DDはその中でも特に悲惨な末路を辿った製品だったりします。

ファイナルファンタジーVII、ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち、どうぶつの森、MOTHER3。

今、挙げたタイトルはゲーム史に名を残すほど知られていますが、実は当初、64DD向けに発売される予定でした。

しかし、様々な紆余曲折を経て64DD向けに発売されることはなく、他機種へと流れてしまいます。

その結果、64DDの売上はどうなったのかと言いますと・・・

たったの1.5万台しか売れませんでした。

ゲーム機ではなく、N64の周辺機器という位置付けではありますが、N64の国内売上554万台と比べても圧倒的に低い売上だったりします。

64DDが当初、掲げていた理想と現実の落差は相当なもので、いちユーザーとしてはこれほどにまで悲惨な末路を辿った製品は見たことがありません。

ですが、全てが無駄になったのかと言われるとそんなことはなく、むしろ、後の任天堂に大きな影響を与えました。

個人的にも64DDの影響で今、YouTuberとして活躍できているところがあるので、思い入れのある製品だったりします。

ここからは64DDの半生を振り返り、何故、失敗してしまったのか?失敗の中で何を残していったのかを語っていきたいと思います。

本記事を閲覧することで任天堂のヒミツがわかると思いますので、ぜひ、最後までご覧になってください。

目次

64DDとは?

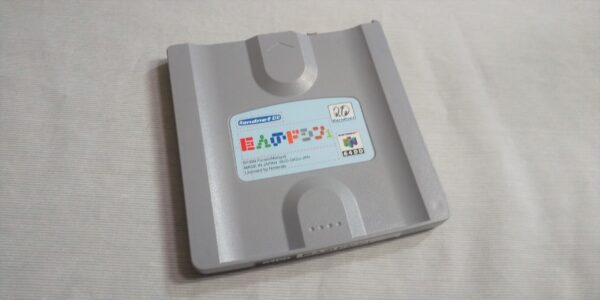

64DD(ロクヨンディーディー)とは、N64本体の下に取り付けて使用する磁気ディスクドライブです。

1996年に発売されたN64。略してロクヨンは64ビットのCPUをいち早く搭載したゲーム機で、3D描写能力が当時のワークステーション並みに優れていました。

64DDはそんなロクヨンの遊びを拡張するための周辺機器として1999年に発売されます。

最大の特徴は、大容量の磁気ディスクを採用したゲームソフトを遊べることです。

64DDが採用した磁気ディスクの容量は64Mバイト。

同時期に現役だったプレイステーションが採用していたCD-ROMの640Mバイドと比べたら大きく劣りますが、64Mバイトのうち38Mバイトのデータを書き換えることができました。

つまり、64DDの磁気ディスクを使用したゲームソフトでは全体の半数以上のデータを自分の好きなように変えることができるんです。

例えば「巨人のドシン」の場合、中規模のフィールド内で好きな形の島を作ったり、好きな場所に集落を作って保存することができました。

そんな64DDの可能性をさらに高めてくれたのが、インターネットに接続してデータの共有ができたことです。

ユーザーがアップロードしたコンテンツをダウンロードしたり、ファミコンやスーファミの懐かしいゲームをダウンロードして遊んだり。

今となっては「スーパーマリオメーカー」やバーチャルコンソールで同じようなことができるので、大したものには見えないかも知れません。

ですが、当時はインターネット黎明期です。

今のようにインターネットが日常生活の一部にはなっておらず、携帯電話も通話やメールくらいしかできませんでした。

ゲームソフトもデータの拡張ができなかったので、新しいキャラクターやステージを追加することはできなかったんですね。

それだけに64DDの商品構想を初めて知った時は胸が高鳴りました。

磁気ディスクの大容量を活かしたセーブ領域、圧倒的なボリュームを誇る重厚長大ソフト。

時計機能を活用することで実現した現実世界との連動、インターネットに接続することで実現した遠く離れたユーザー同士のコミュニケーション。

64DDソフト同士の連動、ファミコンやスーファミソフトの配信。

それまではソフトの中に入っているステージを攻略するだけに留まっていたゲームが64DDによって大きく変わろうとしていました。

個人的に最も惹かれたのが、「インターネットや大容量の書き換え領域によって新しいキャラクターやステージを追加できる」点です。

従来のゲームは新しくキャラクターやステージを追加することはできなかったので、いずれは飽きてしまいます。

しかし、後からキャラクターやステージを追加出来たらどうでしょうか?

追加できる数が無限大であれば一生楽しめる可能性だってあるでしょう。

今でこそインターネットの普及によって発売後にキャラクターやステージを追加できるのは当たり前になっていますが、当時は夢のように感じていました。

ここからはそんな64DDを西暦順に振り返っていきます。

1995~1999年:3年にも及ぶ延期

64DDが初めて発表されたのは「ファミコンスペースワールド’95」が開催された1995年11月。

当時は1996年末に「ゼルダの伝説 時のオカリナ」との同時発売を予定していました。

翌年の11月に開催された「ニンテンドウ64スペースワールド’96」では実機が公開。

同時期には「スーパーマリオ64-2」「MOTHER3」「マリオストーリー」などの64DD専用ソフトが続々と発表され、ロクヨンの切り札としてアピールします。

しかし、肝心のロクヨン本体が思うように普及しなかったことから発売時期がズルズルと延期。

1996年末から1997年末。1997年末から1998年3月。

1998年6月、1998年末、1999年6月と実に3年にも渡って延期となりました。

その結果、当初は64DDで予定されていたタイトルが他機種に続々と移行。

「ゼルダの伝説 時のオカリナ」「ポケモンスタジアム」「ドンキーコング64」は64DD専用ではなくロクヨンへ。

「MOTHER3」はゲームボーイアドバンスへ。

「スーパーマリオ64-2」は発売中止になってしまいます。

また、正式発表はされませんでしたが、プレイステーションで発売された「ファイナルファンタジーVII」や「ドラゴンクエストVII」は64DD専用ソフトとして発売する可能性があったとのことで、相当な数のビッグタイトルが流れてしまいました。

64DDが正式発表されてから発売されるまでの4年間。

ゲーム業界は急速に移り変わっていき、64DDの置かれた状況も大きく変化していきます。

1999年12月:発売の目処が立つ

1999年12月。

ロクヨン市場が終盤に向かい、後継機のゲームキューブが電撃発表されるという、まさに時代が移り変わろうとするなか、64DDの発売にようやく目処が立ちます。

しかし、その販売形式は不思議なものでした。

64DDを入手する場合、ネットワークサービス「ランドネット」に入会する必要があります。

入会に必要な金額は月々2,500円。

年間で30,000円も支払う必要があり、64DD本体も購入ではなくレンタル・貸与(たいよ)という形でした。

その代わり入会することで様々なゲームソフトが自宅に送られていきます。

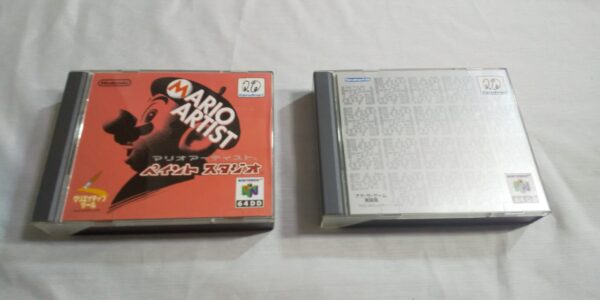

1999年12月には「マリオアーティスト ペイントスタジオ」と「巨人のドシン」が。

2000年2月には「マリオアーティスト タレントスタジオ」や「シムシティ64」が。

2000年4月には「F-ZERO X エクスパンションキット」が。

2000年8月には「マリオアーティスト ポリゴンスタジオ」が。

さらにはインターネットへ接続するのに必要な「ランドネットディスク」や会報などが送られたので、トータルで見るとお得なサービスでした。

が、入会できるのは先着10万人。サービス開始時はクレジットカードでの支払いしか受け付けておらず、購入するまでのハードルは非常に高いものでした。

送られてくるゲームソフトもマニアックなものが目立っていて、多くのゲーマーが求めていたであろう、大作RPGは一本もありません。

そんな64DDですが、ぼくは当初、掲げられていた商品構想の夢を忘れられず、高い購買意欲を保っていました。

インターネットや大容量の書き換え領域によって実現したキャラクターやステージの追加。

「ゼルダの伝説 時のオカリナ」の遊びを拡張する「ゼルダの伝説DD」。

そして、ステージなどを自分で作成できるクリエイトゲームの発売が目立っていたことに惹かれたので、1999年のクリスマスプレゼントとして親にねだって買ってもらいました。

ここからはぼくの実体験を交えて64DDの半生を振り返っていきます。

お絵かきとアゲサゲにハマる

1999年12月11日。ランドネットから最初の荷物が届きました。

「64DD本体」はもちろん、「巨人のドシン」「マリオアーティスト ペイントスタジオ」といった2本のゲームソフトが送られてきます。

「巨人のドシン」は巨人を操作していくシミュレーションゲーム。

巨人の寿命は30分しかありませんが、その間に色んなことができます。

箱庭世界を自由に歩き回って地面をアゲサゲしたり、ハートやドクロを集めて巨人を大きくしたり。

自由度が高い故に最初は面白さがイマイチわかりませんでしたが、集落を育て、モニュメントを建造することを意識したらハマりました。

下品な形をしたモニュメントが存在したり、メニュー画面の挿絵に何故か実写が使われていたりと謎ゲーっぽい部分もありますが、妙な魅力を醸し出した作品です。

そのためか64DDソフトの中では最も知名度が高く、2002年にはゲームキューブでリメイク版が発売されました。

「マリオアーティスト ペイントスタジオ」はお絵かきを楽しめるペイントソフト。

スーパーファミコンで発売された「マリオペイント」の続編的な位置付けの作品で、磁気ディスクの書き換えによって大量の絵を保存することができます。

さらには大量の絵を使ったパラパラ漫画を作成したり、3D世界で写真撮影をしてペイント用の素材を集めることもできました。

よくあるペイントソフトではありますが、作成した絵を色んなゲームソフトへ持っていくこともできたので、64DDソフトの中でも特に汎用性が高かったりします。

箱庭世界で巨人を操作していく「巨人のドシン」

お絵かきを楽しめる「マリオアーティスト ペイントスタジオ」

どちらも当初はさほど期待していませんでしたが、予想以上にハマりました。

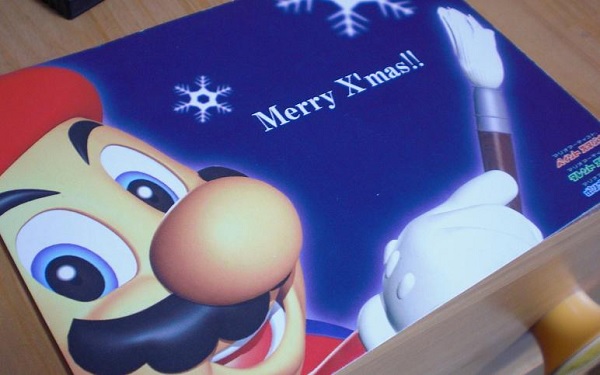

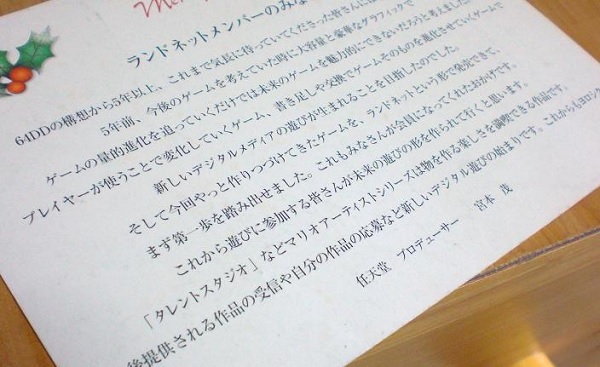

任天堂ファンとして嬉しかったのが、両作品のグリーティングカードが封入されていたことです。

特に「マリオアーティスト ペイントスタジオ」のグリーティングカードには宮本茂さんからのメッセージが記載されていたので、当時は感激したことをよく覚えています。

2000年2月:64DDの本領がついに発揮!

年が明けて2000年2月25日。

ランドネットから二度目の配布物が届きます。

届いたのは「マリオアーティスト タレントスタジオ」「シムシティ64」といった2本のゲームソフトと「ランドネットディスク」というインターネット接続時に必要なソフト。

どのタイトルも64DDを語るうえでは欠かせないものですが、ぼくのゲーム人生に最も大きな影響を与えたのが「マリオアーティスト タレントスタジオ」だったりします。

本作はタレントを作って遊ぶゲームで、用意されたパーツから髪型や服装、顔パーツを選んで様々なキャラクターを作ることができました。

単純に作ったキャラクターを眺めて遊ぶだけでも面白かったりしますが、本作で最も面白いのがムービーを作成して遊べることです。

ムービーを作成するモードでは自分好みのカメラアングル、アクションに調整できるほか、テロップや効果音を好きなタイミングで挿入することができるので、今でいう動画編集ソフトのような感じとなっています。

パソコン向けの動画編集ソフトと比べたら制限が多く感じますが、当時のぼくにとっては新鮮で、本作を通じて何百もの映画を作るほどハマりました。

そして、創作活動の楽しさに気が付いていき、インターネットが普及してからはブログ記事の執筆やYouTubeでの動画投稿をするようになったので、今、ぼくがYouTuberとして活動しているのも本作の影響が大きかったりするんですよね。

そんな「マリオアーティスト タレントスタジオ」ですが、実は任天堂にとっても大きな存在で、本作のキャラクターを作って遊ぶというアイデアは後のMiiに繋がっていきました。

Miiと言えば今や任天堂を代表とするアバターシステムです。

Wiiの「似顔絵チャンネル」で誕生してからは3DS、Wii U、Switchと舞台を移していき、「Wii Sports」や「Wii Fit」「トモダチコレクション」に登場するキャラクターの多くはMiiで作られています。

どれもこれも「マリオアーティスト タレントスタジオ」がルーツとして存在するので、マイナーではありますが、任天堂の歴史を語るうえでは欠かせないタイトルなんですね。

同日には「シムシティ64」も送られてきました。

こちらは市長となって街を発展させていくシミュレーションゲームで、「シムシティ2000」がベースとなっています。

凄いのが、自分が作った街を一人称視点で散策できることです。

それも待ち時間や読み込みなしでマップの端から端まで行けるので、当時のゲームとしては無茶なことをやっていたりします。

それ故に建物が密集すると処理が重くなったり、近付くとモデリングの粗さが目立ってしまいましたが、本作の元となった「シムシティ2000」にはない付加価値を生み出していました。

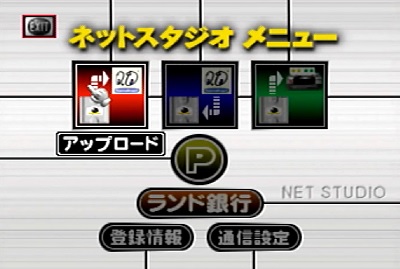

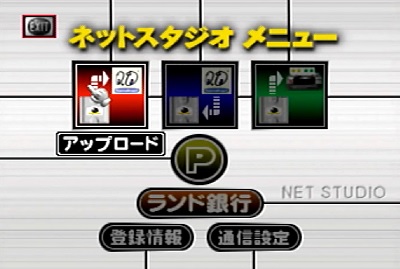

「ランドネットディスク」はインターネットを利用するために必要なソフト。

このソフトを通じてインターネットブラウザの利用や専用サイトにアクセスすることができました。

が、当時のインターネットはダイヤルアップ接続が主流の時代です。

通信の時間に応じて利用料金が掛かってしまうので、ハマると月に何万、何十万もの請求書が届いてしまいます。

そのため個人的には満足に利用することができず、専用のコミュニティにはほとんど参加できませんでしたが、「ランドネットディスク」を通じてインターネットとはどんなものなのかを知りました。

そんな「ランドネットディスク」ですが、本作に搭載されているソフトウェアキーボードは後に発売された「どうぶつの森」で活かされていたりします。

特に3Dスティックの方向で「あかさたな」を選べる点は全く一緒で、直感的な文字入力ができました。

2000年春~夏

小さな盛り上がりを見せる

2000年春。64DDは小さな盛り上がりを迎えました。

オンラインショップ、ランドネット会員同士の交流が行える掲示板などの専用コンテンツの開設。

専用ソフト「巨人のドシン解放戦線チビッコチッコ大集合」「日本プロゴルフツアー64」の発売。

さらに2000年4月21日には「F-ZERO X エクスパンションキット」が配布されました。

本作はN64用レースゲーム「F-ZERO X」の拡張ディスクで、同作のカセットを差し込んだ状態で起動すると新モードが追加。

自分だけのオリジナルコースやマシンを作ることができるようになります。

作成するために使用するツールも本格的な作りで、カーブの角度から高さまで細く調整することができました。

が、肝心の「F-ZERO X」は配布されなかったので、プレイする場合、別途で購入する必要があったんですよねw

2000年6月には「マリオアーティスト コミュニケーションキット」が配布。

本作を利用することで「マリオアーティスト」シリーズで作成したコンテンツをユーザー同士で共有することができます。

例えば「タレントスタジオ」で作ったムービーをダウンロード/アップロードすることができたので、クリエイトの幅がグンと広がりました。

今でこそ「スーパーマリオメーカー」でお馴染みの機能ではありますが、何度も言うように当時はインターネット自体が珍しかった時代です。

遠く離れたユーザーのコンテンツを共有することができたので、新時代を予感させてくれました。

メイドインワリオのルーツが誕生!?

それから2ヶ月後の2000年8月。

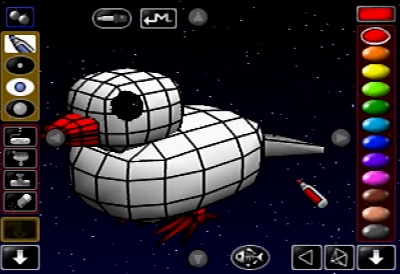

配布ソフトでは最後となる「マリオアーティスト ポリゴンスタジオ」が自宅に送られました。

本作はポリゴンモデルを作って遊ぶゲーム。

用意されたパーツを組み合わせて作ることはもちろん、面や線、点を編集してイチからポリゴンモデルを作ることもできたりします。

本作をプレイすることでゲームに登場するポリゴンモデルはどのようにして作られるのかを学ぶことができたので、「タレントスタジオ」と並んでぼくのゲーム人生に大きな影響を与えました。

そんな「ポリゴンスタジオ」最大のトピックとなるのが「メイドインワリオ」の原型となるミニゲームが収録されていることです。

ミニゲームの名は「サウンドボンバー」。

5秒で終わる簡単なゲームを連続でクリアしてハイスコアを更新していくのが目的となっています。

挿入されるゲームはランダム。

クリアする毎に挿入されるゲームの難易度が上がっていき、ゲームスピードも上昇します。

当時から一部では話題になっていましたが、64DDソフトである関係上、盛り上がりは限定的でした。

ところが3年後。

本作のアイデアを拡張させた「メイドインワリオ」がゲームボーイアドバンスで発売され、60万本を超える大ヒットを記録しました。

その後、「メイドインワリオ」はシリーズ化。

2004年にニンテンドーDSで発売された「さわるメイドインワリオ」に至っては125万本を超える大ヒットを記録します。

2000年11月:突然届いた悲報

2000年11月22日。

当初予定されていたゲームソフトの配布が完了し、64DDは2年目を迎えようとします。

配布されたゲームソフトはどれもマニアックではありますが、完成度は高く、個人的な満足度は頂点に達していました。

「64DD、買ってよかった!」

なんて満足していたのもつかの間。

自宅に悲報の紙が送られてきます。

そこには64DDのネットワークサービス「ランドネット」が2001年2月28日にサービス終了すると書かれていました。

64DDは「ランドネット」というサービスあってのものですから、これは64DDそのものが終了することを意味します。

お詫びとして3ヶ月分の会員費が無料になり、64DD本体の返却も求められず、結果的に所有者となりましたが、それ以上に終了することへのショックを受けました。

そんな64DDの最終的な会員数は15,000人だったと明かされます。

サービス開始が発表された当初。

先着10万人の中に入れるのかどうかドキドキしたものですが、蓋を開けてみると10万人どころか2万人すらも届いていませんでした。

発売が予定されていたタイトルも全て中止。

「ゼルダの伝説DD」はもちろん、「ウォール街」「キャベツ」といった謎に包まれていた任天堂の自信作も発売中止になってしまいます。

ファミコンやスーファミソフトをダウンロードして遊べるサービスも中止になってしまい、64DDがレトロゲームのミュージアム的な存在になることはありませんでした。

そして2001年2月28日、ランドネットのサービスが全て終了。

64DDの歴史は幕を閉じました。

奇しくも同時期、任天堂のライバルであるセガのドリームキャストの生産中止が発表。

同時にセガがゲームハード事業から撤退すると発表されます。

2001年3月21日には任天堂の新型ゲーム機、ゲームボーイアドバンスが発売されましたし、ゲーム業界は21世紀に入ってから急速に移り変わろうとしていました。

64DDの信念は生き続けている!

僅か1年で歴史に幕を閉じた64DD。

発表された当時のことを思うと散々たる結果で、商業的には大失敗となりました。

ですが、本ハードのコンセプトは後に発売されたゲーム機・ソフトに引き継がれていきます。

タレントを作って遊べる「タレントスタジオ」はWiiの「似顔絵チャンネル」へ。

ポリゴンスタジオに収録されていたミニゲームの「サウンドボンバー」はゲームボーイアドバンスの「メイドインワリオ」へ。

ファミコンやスーファミソフトのゲーム販売は「バーチャルコンソール」へ。

ランドネットディスクのソフトウェアキーボードはN64版「どうぶつの森」の文字入力へ。

「ゼルダの伝説 時のオカリナ」のダンジョンが変わる「裏ゼルダ」はゲームキューブの「ゼルダの伝説 風のタクト」の予約特典として配布され、2011年発売の3DSリメイク版にも収録されました。

発売中止になったタイトルも形を変えて別のゲーム機で発売され、その中には大ヒット作も数多く存在します。

そう考えると64DDの存在は無駄ではなく、むしろ、任天堂が次のステップに進むためには必要だったのではないでしょうか?

64DDは僅か1.5万台しか出回っておらず、海外では発売されなかった関係で非常に希少価値が高い製品ですが、任天堂の歴史を知るうえでは欠かせない存在だったりします。

商業的に見たら大失敗ではありますが、ぼくは64DDに出会えて心から良かったと思っています。

今、こうしてYouTubeで動画投稿できているのも64DDで創作の面白さを知ったことが大きかったりしますからね。

本記事を読んでくださったみなさん、マニアックな話に最後まで付き合ってくれてありがとうございます!

本記事の動画版

| FC | SFC | N64 |

| GC | Wii | Wii U |

| Switch | GB | GBA |

| DS | 3DS | 64DD |

| PS1 | PS2 | PS3 |

| PS4 | PSP | PSVITA |

| MD | SS | DC |

| Xbox | Xbox 360 | Xbox One |

| PCE | WS |

| 64DDの歴史を振り返る |

| マリオアーティスト ペイントスタジオ レビュー |

| マリオアーティスト タレントスタジオ レビュー |

| マリオアーティスト ポリゴンスタジオ レビュー |

| 巨人のドシン1 レビュー |

| シムシティ64 レビュー |

| F-ZERO X エクスパンションキット レビュー |

![【レビュー】巨人のドシン1(64DD) [評価・感想] 独特な作風と自由度を併せ持った不思議な作品](https://kentworld-blog.com/wp-content/uploads/2019/12/494.jpg)

![【レビュー】マリオアーティスト ペイントスタジオ [評価・感想] 様々な用途に使える64DDの立役者!](https://kentworld-blog.com/wp-content/uploads/2019/08/647.jpg)

![【レビュー】マリオアーティスト タレントスタジオ(64DD) [評価・感想] KENTの基礎を作り上げた史上最高のゲーム!](https://kentworld-blog.com/wp-content/uploads/2016/06/503.jpg)

![【レビュー】シムシティ64 [評価・感想] N64/64DDソフトながらもオープンワールドマップを実現した無茶しまくりの経営シミュレーション!](https://kentworld-blog.com/wp-content/uploads/2019/12/498.jpg)

![【レビュー】F-ZERO X エクスパンションキット [評価・感想] N64向け名作レースゲームのコースを自由に作成できる最高の拡張ディスク!](https://kentworld-blog.com/wp-content/uploads/2019/12/506.jpg)

![【レビュー】マリオアーティスト ポリゴンスタジオ(64DD) [評価・感想] メイドインワリオのルーツにもなった伝説のツールソフト!](https://kentworld-blog.com/wp-content/uploads/2018/07/502.jpg)

64DDのゲーム機ヒストリーは結構前から楽しみにしてましたよ!( ^ω^ )やったぜ⭐︎

構想は結構至れり尽くせりな内容ですねwww

当時の任天堂の打倒SEGA、プレステが感じられます。

今ではDLCというのは、当たり前ですが、この当時からそういうことを考えてるのはなんだかすごいなぁwww

だってDLCが一般的になるのは、それから10年以上も後のことですよね!?

ソフトラインナップがとてもやってみたくなるものばかりですね。

マザー3は正直、N64バージョンをやってみたい!!

ちなみに「FE 64」は主人公がロイでストーリーは「封印の剣」で流用したという話を聞いたことがありますよ。だから厳密には「マザー3」パターンなのかも。

「スーマリ64-2」のルイージが使用できる要素は、「スーマリ64DS」で実現しましたね(^^;

この開発延期のせいで2大RPGにそっぽむかれる結果になっちゃいましたね?

しかも会員制+月額¥2,000以上ってこれはなかなかキツい…?

インターネットが普及してない時期はほんとにオンラインのハードルが高いとしばしば思います。

64DDの配布ゲームの歴史は、なんだか「ケントワールド エピソード0」な感じがしてきましたwww

64DDの失敗は、僕はリアルタイムじゃないので動画で面白おかしく説明されてたときはケラケラ笑ってましたが、ケントさんの少年時代を想像すると考え直しますよ。

親御さんの理解力がすごいなぁ!うちの父は絶対買わないと思いますよ。

64DDは、任天堂の黒歴史に代表されるものかもしれませんが、そこで生み出されたものが5年先、10年先に活かされたと考えると感慨深いものがありますね。

3DSやWiiUの失敗は、今のSwitchに活かされてる場面がありますが、元を辿ると任天堂はN64時代に王者転落したときから、失敗と成功と隣り合わせのトライ&エラーな歴史だと改めて思いました。

私事ですが、自分も失敗続きなことが仕事でよくあるのでなんだか64DDちゃんとケントさんにちょっぴり勇気をもらえた気がします( ^ω^ )

ようやく公開出来ました!一応、20周年に合わせた企画ですw

構想は夢に満ち溢れていましたよ。今では当たり前のDLCですが、当時は本当に珍しくて遊び終わったゲームソフトにステージが追加されることにワクワクしていました!

発売予定のソフトラインナップはキラータイトル揃いですよね。今、見てもワクワクしますよ。

「FE 64」はタイトルだけ明かされて詳細は全くの謎でしたが、おそらく、後の作品で活かされたのでしょうね。

「スーパーマリ64-2」のルイージにしてもDS版で実現しましたし、ひょっとしたらDS版が「スーパーマリ64-2」にあたるのかも!?

3年もの発売延期はあまりにも痛かった。出る頃には遅きに失するハードとして扱われていましたし、ハードスペック的にもドリームキャストに劣っていましたから・・・。

そんな悲劇のゲーム機ですが、本ハードが存在しなければ今のぼくは存在しないので、本当に感謝しています。確かにクレジットカードで会員制サービスに入会するって普通の親は許可しにくいですよねw なんか、怪しい感じも漂っていますし。きっと、買いたくても買ってもらえなかった子供も多いんじゃないかと思います。

64DDの構想は決して無駄じゃなかったんだと後のゲーム機を見て思います。Wii U→Switchもそうですが、任天堂はお蔵入りになったコンテンツが後継機で花開くケースが多いですよね。

この記事で勇気をもらえましたか!?失敗は誰にでもあります。ぼくも数え切れないほどしてきました。失敗続きでも攻めることなんて無いですからね!ぼくはトモフミさんが好きですから!

短いハード寿命とは対照的にボリュームのある素晴らしい記事ですね。日本広しと言えども、ここまで64DDについて熱く語れるのはKENTさんだけではないでしょうか(笑)

流石に会員制というだけあって、任天堂から会報やクリスマスメッセージまで送られてきたのですね。会員の数が少なかったこともあって、真の任天堂ファン同士の連帯感みたいなものが感じられそうです。なぜKENTさんが任天堂信者になったのか、その歴史を垣間見た思いがしました。

64DDのソフトはどれも傑作揃いだったんですね。これらの傑作が僅か1万5000人にしかプレイされなかったという事実はゲーム史にとって悲劇だと思います。

しかしながら、64DDソフトのアイデアが後世の任天堂ソフトに引き継がれてるのを見ると無駄ではなかったと思いますね

ありがとうございます!何せ15,000人(実際には10,500人とも言われている)しかユーザーが居ないゲーム機ですから(泣)

インターネット上のファンサイトはほとんど触れられませんでしたが、きっと、結束力は凄かったと思いますw

ぼくが任天堂信者になった要因の1つが64DDなので、今回は熱く語らせて頂きました!

対応ソフトは異常なくらいの作り込みなので、プレイしたユーザーが15,000人程度では少なすぎます(泣)

64DDの良さを後世に伝えることが自分の使命な気がしてなりませんw

サテラビューと似たような雰囲気でしたね

ハードの形だけでなく導入にあたって特別な環境が必要となることとか、会員制サービスとか、ゲームが後から追加されることとか

誰もやったことのない全く新しい試みだからこそ見たこともないゲームが生まれるのですが、ハードの敷居が高すぎて誰もゲームを作れなくて、ゲームがでないからユーザーも増えなくて、サービス終了してしまうあたりまですごいデジャブ感

往年のSEGAよりも置いてきぼり感が酷いですね(SEGAは何だかんだ言ってユーザーついてきてましたし)

あれは良いハードだった、と言うのもちょっとはばかられる感じです

サテラビューは触れられていませんが、共通している部分はあると思います。

ただ、サテラビューは何だかんだでサービスがそこそこ続いたので、1年で終わった64DDよりは成功したんじゃないかと思っています。

N64のメインユーザー層的にも会員制サービスにするのはハードルが高すぎました。64DDは何から何まで失敗しています(泣)

しかし、ゲームソフトは素晴らしい完成度だったので、少しでも多くの人にこの良さを伝えたいです。

N64ソフトならともかく、64DDともなると結構な猛者ですよねw

拡張型ハードってかなり成功率低い上に、敷居も高いんですよね。

そういえば昨日のしくじり先生でメガドラ特集やってましたが、

拡張(メガCD)に次ぐ拡張(32X)による反省点に触れてましたな。

N64ユーザーの500人に1人が持っているような割合ですからねw

拡張型ゲーム機は失敗しやすいイメージがあります。

昨日のしくじり先生は見たかったなぁ。メガドライブではなくセガサターンだったらさらに興味を持ちました。

コメント失礼します

しくじり先生ですが、放送日から1週間以内はAbemaTVで無料公開されています

下記URLよりご覧になれますのでぜひ!(セガサターンにも少しだけですが触れています)

https://abema.tv/video/episode/88-77_s1_p34

ありがとうございます!時間がある時にチェックしますね!

64は子供の頃の思い出が沢山あったゲーム機でしたが、DDの存在は当時は全く知らなかったです。大分経ってからその存在を知ったのです。

ゲーム雑誌など少しマニアなところでしか露出がなかったですもんね。ぼくの周りでもほとんど認知されていませんでした。

当時64メインの雑誌で特集されてるのを見て面白そうと思ったけど、どこのゲーム屋さんにも売ってなくておかしいなと思ってたんですよ。

ナルホド会員制だったとは!見つからない訳だぁ。冗談抜きでこの記事で初めて知りました。どの道当時の自分では買えそうになさそう(笑)

失敗に終わっちゃったのは残念ですが、様々な要素がMiiやスイッチなどに生かされてるトコを見ると、64DDの挑戦は無駄じゃなかったと思います。

購入された64DD、今後も大事にしてって下さい。

そうなんです!会員制でお店では販売されていなかったんですよ。少し経ってから販売開始されましたが、かなり限られていました。

64DDの挑戦は決して無駄ではありません。Miiやバーチャルコンソールに触れた時は少しでも64DDを思い出してやってください(泣)

僕は64DDは買えませんでした。「いつか買うぞ」とは思っていたのですが、その前にサービス終了してしまいました。

当時は64ドリームを見ながら発売を心待ちにしていました。任天堂の夢や野望が全て詰まったようなゲーム機で、これが手に入ったらどんなに楽しいだろうと思っていました。後にも先にもこんなにワクワクしたゲーム機はありません。

確か途中からクレジットカード以外の支払い方法ができたり、一部で店頭販売もされませんでしたっけ?

こんなにも早くサービス終了するとは思いませんでしたもんね。当初は2年目以降もサービス継続する予定でしたし。

そうでした!遅れて一般販売もされたので、そう捉えられるような記述に差し替えます。

やっときたな64DD 。

知り合いが持っていたのと、当時中古で一式2万程度にあったのを見たことはあったのだが、あの時代はクリエイティブな活動はすでにPCが担っていた為、こちらも例に漏れずスルーしてしまったな。

Kent氏の初めてのきっかけと言う経験の様に、当時はドリームキャストで初めてのインターネットやWebサイトを作ったと言うユーザーも結構見かけた。

何だかんだゲーム機での初体験はPCより敷居が低かったからだろうな。

しかしクリスマスのプレゼントが豪華というか。

まあ任天堂と言うことで変なサービスではないとクレジットも許可したのだろうが、Kent氏の様子が相当熱かったのだろうな。

64DDの構想は誰でも扱え物理的にもわかりやすい仕様ではあったが、結局の所、CD-ROM機はメモリーカードとアペンドディスクで似たような事が出来てしまったのが痛かった。

量産コストパフォーマンスでも差をつけられてしまったのだろうな。

任天堂も周辺機器やサテラビューにバーチャルボーイやら先進的な事をしているのだが、メーカーなのかユーザーなのか失敗はなるべく隠蔽しようとする傾向がある為、情報が大事にならない所がある。

知る人ぞ知る先進性になってしまっているのが残念ではあるな。

64DDの失敗はGCでダイヤルアップネットワークの可能性の懐疑に繋がってオプションにしたり、Wiiでブロードバンドが普及しだした頃にWi-Fiで標準搭載にしたり役に立っているのやも知れんぞ。

はい!遅くなりましたが記事に出来ました!何気にドリームキャストと同時期に展開されたんですよねぇ。当初はもっと早く出る予定だったので、インターネットブラウザーはドリームキャストと比べて大きく劣っているようですが。

クリスマスプレゼントは豪華ですよね。弟と合わせてのプレゼントなのもありますが、今思えば運命的な出会いでしたよ。

フロッピーディスク媒体はメリットが殆どなくなってしまいましたね。メモリーカードやハードディスクの方が保存メディアとして有能ですから・・・。

ゲーム史でほとんど語られないのは任天堂自身がなかったことにしているのもありそうですね(泣)

セガは包み隠さずネタにしますからw

笑える黒歴史→バーチャルボーイ

笑えない黒歴史→WiiU、ランドネット

って感じですよね

64大好きマンの自分ですら、擁護しきれれずサジを投げてしまいそうになる代物な気がします

確かにバーチャルボーイは笑える黒歴史となっていますねw

64DDは・・・(泣)

おっしゃる通り、64DDは残念な結果に終わっ手しまったハードでした。N64自体がDDと合体・連動してはじめて本来の性能を発揮するとも言われていましたし、ROMカセットのN64に続いて、なんだかすごいことになりそうだぞ!!という気持ちを駆り立てられました。

しかし、それがなかなか具体性を伴ってこなかったのも事実です。64DDのソフトで唯一情報をコンスタントに出していたのがMOTHER3でしたが、それでも発売にはまだ2、3年はかかるだろうなぁという感じでした。それ以外のタイトルはまさにタイトルが発表されただけで終わっていたと思います。

結局64DDがまともに日の目を見ることなく破綻してしまったのは(ランドネットについては後で書きます)、ひとえにソフトの開発が進まなかったことに尽きると思います。スーパーファミコンの一人勝ちだった時代とは違い、当時はPSやサターンが一大勢力としてあって、しかもスーパーファミコンの開発ラインもまだ動いていましたから、そこに新ハードを出しても開発部隊の手が回らないという現実があったんだと思います。

しかも、N64は高性能なハードなのに開発に使うプログラム言語が旧世代のマシン語(アセンブラ)でした。ソフトを開発する側にとって32ビット機の何が画期的だったかって、開発に新世代のC言語を使うことで高度なゲームが楽に開発できることだったわけです。にも拘らずN64は開発機材が高価な上に一昔前のマシン語で作らなければいけなかったわけで、べらぼうに開発負荷の高いハードになってしまっていました。ROMカセットのN64ですらそうだったんですから、とてもDDなんてやってられないというのが多くのソフトハウスから見た現状だったんじゃないかと思います。大任天堂でさえそうだったんですから、我らがパナソニック・ワンダーテインメントの誇るM2の立場のなさは推して知るべし。

だからまったくソフトが出揃わず、結局64DDは正式発売にまで漕ぎ着けられなかったのだろうと思います。任天堂にとってはスーパーファミコンのCD-ROMユニットの2度にわたる頓挫に続く挫折。しかもすでに初回出荷分のハードを生産してしまっていて、それが倉庫で眠り続けていたとか。それを消化するとともに、次世代の通信サービスの実験をするべく規模を限定して行ったのがランドネットだったのだと思います。だから、この時点ですでにリサイクル企画だったんじゃないか?と今となっては思います。

でもやっぱりわかんないのは、任天堂が直接名前を出さずにランドネットディディという会社を立てて展開をしたこと。正直、深夜のゲーム番組でコマーシャルを見てもちょっと得体の知れない感じが拭えませんでした。任天堂が名前を出してやっていれば、みんなもっと安心して会員になったんじゃないかな。あとやっぱり、「チビッコチッコもいいけど、MOTHER3はどうなったんですか」というのがみんなの偽らざる本音だったと思います。

でもそういう何やかやを乗り越えて会員になったKENTさんのような人には、間違いなくいい体験が待っていたということなんですよ。そういう意味では名ハードだし、僕も未練に感じている存在です。爆ボンの追加マップとかがDDで配信されてたら、ほんと半永久的に遊べたんじゃないかなぁ…。

仰る通り、ソフト開発の遅れが最大の敗因でしたね。ハードはだいぶ前から完成していたので、1999年発売とは言えスペック的には数年前のゲーム機に感じました。

ランドネットを発足した時点で64DDの未来は見えていました。当初の目標であった10万台というのもゲーム機にしては随分と控えめな数字になりますし・・・。

ただ、それを遥かに下回る15,000台で終わったのは当時のぼくとしてはあまりにもショックでした。

それはともかく、本ハードで実現した数少ない遊びは多感だったぼくに大きな影響を与えたのは間違いなく、今でも忘れられない思い出のゲーム機です。

64DDは今になって見れば無理やりでも買っておくべきだった!!!

欲しいとまでは言いませんが、一度プレイしてみたいです。