どうも!KENT(@kentworld2)です!

本日はワンダースワンが発売されてから20年になります!

1999年当時、携帯ゲーム機市場はゲームボーイ一強でした。

そんな中で発売されたワンダースワンは比較的善戦し、それなりにヒットしたものです。

本記事ではワンダースワンの歴史を振り返っていきたいと思います。

目次

ワンダースワンとは?

ワンダースワンとは、バンダイが1999年に発売した携帯ゲーム機です。

最大の特徴が、単三電池一個で30時間も駆動できるパフォーマンスの良さ。

さらに発売時の価格は4,800円と非常に安く、同時期に発売されたゲームボーイカラーの8,900円を大きく下回っていました。

また、ゲーム機に搭載されているボタンの配置上、横持ちはもちろん縦持ちもできる設計になっています。

その関係で縦持ちを前提にしたゲームも発売され、携帯ゲーム機ソフトの新たなアプローチを見せてくれました。

1996年:独立からの開発

実は任天堂社員が作ったゲーム機!

ワンダースワンはバンダイのゲーム機!

確かにそれは間違いありませんが、実は元任天堂社員が生み親なんです。

その人物とは横井軍平氏!

彼は任天堂のゲームクリエイターとしては宮本茂氏と双璧を成す存在で、「ゲームボーイ」「バーチャルボーイ」などを手掛けた人物として知られます。

彼が手掛ける製品の大きな特徴が、既に広く使われている技術を組み合わせて新しい形の製品にしていることです。

例えば1966年に発売された「ウルトラハンド」。

この製品はマジックハンドにボールと台を同梱して800円という安さで販売されました。

そのため「伸び縮みするマジックハンドを使って台に乗ったボールを掴む」というゲーム性を生み出すことに成功し、140万個以上の大ヒットとなったんです!

既に広く使われている技術を組み合わせて新しい形の製品にする。

彼はそんな哲学を「枯れた技術の水平思考」と呼んでいました。

独立後に開発!

50歳を過ぎたら好きなことをしたい。

横井軍平氏はそう言い残し、1996年に任天堂を退職します。

その後は株式会社コトを成立。

ワンダースワンの開発にアドバイザーとして参加します。

実際、ワンダースワンにはヨコイズムが詰まっていました。

例えば液晶。

なんと、1999年に発売された携帯ゲーム機にも関わらずモノクロ液晶を採用しているんです!

その代わり4,800円という携帯ゲーム機としては安価な価格設定を実現し、単三電池一個で30時間も駆動できるパフォーマンスの良さを見せてくれました。

加えて「へのへの」というゲームソフトも監修。

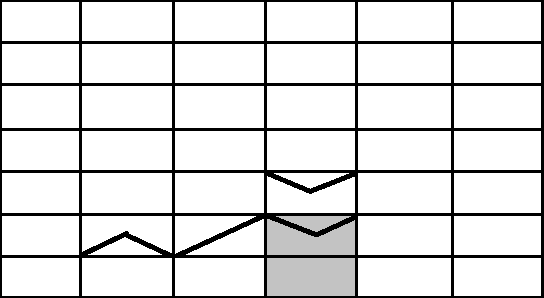

本作はライン付きのパネルを上下に入れ替えて左右の壁に繋いでいくパズルゲームです。

線さえ表示出来れば実現できる関係上、モノクロ液晶でも問題なく楽しむことが出来ました。

そういう意味でもヨコイズムが詰まった作品と言えるでしょう。

1997年:思わぬ悲劇が!?

横井軍平氏が任天堂を退職してから1年。

思わぬ悲劇が発生します。

横井軍平氏は不幸にも交通事故という形でこの世を去ってしまったんです・・・。

当時の横井軍平氏はまだ56歳。これからが期待できる年齢でした。

結果的に「ワンダースワン」「へのへの」は彼の遺作となります。

1999年:巧みな戦略によって大ヒット!

ついに発売!

横井軍平氏が亡くなってから約1年半後。

1999年3月4日にワンダースワンは発売されます。

当時のキャッチコピーは「みんな、本気になってくる。」。

若者をメインターゲット層にしたスタイリッシュな広告を展開していきます。

この広告展開は当時としては絶妙でした。

何故なら当時の携帯ゲーム機は子供とマニアで二極化していたからです。

低年齢層の間ではゲームボーイカラーが。マニア層の間ではネオジオポケットカラーが強く、中間層がポッカリ空いていました。

それでいて本体価格は4,800円と非常に安く、電池の持ちも非常に良いので売れる条件が揃っていたんです。

強力なサードパーティが参入!

しかし、ゲーム機はコンテンツあってのものです。

バンダイは魅力的なキャラクターIPを数多く持っていますが、一社だけでゲーム機を引っ張るのは無理があります。

そんなバンダイにとって大きな追い風となったのがスクウェアの参入です。

何故、スクウェアがバンダイのゲーム機に参入したのでしょうか?

そこには任天堂との関係性が影響していました。

当時の任天堂とスクウェアはN64からPS1への移籍などによって関係性が非常に悪く、絶縁状態だったんです。

そのためスクウェアは人気のゲームボーイカラー向けにゲームソフトを供給出来ず、携帯機市場への展開が手薄でした。

そんな中で若者向けに売り出そうとしていたワンダースワンが発売されたので、スクウェアにとっては良い避難所になったんです。

スクウェアはワンダースワンのロンチタイトルとして「チョコボの不思議なダンジョン」を展開します(販売はバンダイ)。

その後も「ファイナルファンタジー」「魔界塔士Sa・Ga」「ロマンシング サ・ガ」「半熟英雄 ああ、世界よ半熟なれ…!!」などの有力タイトルを展開。

多くは過去に発売された作品の移植&リメイクでしたが、ブランド力の強さによってヒットします。

定番パズルゲームが誕生!

バンダイからも定番タイトルが誕生しました。

それがGUNPEY(グンペイ)!

前述の「へのへの」とほぼ同一の内容なんですが、横井軍平氏の遺作になったことで彼の名前にちなんだタイトルとして売り出すことにしたんです。

時代が時代なので初代ゲームボーイで大ヒットした「テトリス」のような空前のヒットにはなりませんでしたが、それでも新規タイトルとしては多めの10万本以上を販売。

ワンダースワン市場の活性化に貢献しました。

「GUNPEY」はその後もシリーズ化を果たし、ワンダースワン向けには「たれぱんだのぐんぺい」「GUNPEY EX」が発売されます。

それにしても、元任天堂社員が手掛けた作品がライバルハードのキラータイトルになるとは。

会社というものは常に人材が入れ替わるものですが、不思議な感じですw

強力なキャラクターIPを使ったタイトルが続々誕生!

前述の通りバンダイは強力なキャラクターIPを多数持っています。

特に強力だったのが、「デジタルモンスター」。

「デジタルモンスター」は1990年代後半に発売された電子ゲーム機で、男の子版「たまごっち」と位置付けられていました。

そんな「デジタルモンスター」ですが、1999年にはTVアニメが展開され、一定の人気を博します。

ワンダースワン向けには実に10タイトル以上の関連作が発売され、特に「デジモンアドベンチャー アノードテイマー」は20万本以上を売り上げました。

このようにバンダイは自社のキャラクターIPを活かしたタイトルをワンダースワン向けに多数展開した一方、任天堂ハード向けには全くソフト供給しなくなります。

特に仲違いをしたいという話は聞いていませんが、GB「名探偵コナン 疑惑の豪華列車」(1998)以降しばらく任天堂ハード向けにはソフト供給しなくなりました。

おそらく、携帯機向けの開発・販売ラインをすべてワンダースワン向けに回したかったんでしょう。

2000年:市場の流れには逆らえずカラーバージョンを発売!

ワンダースワンが発売されてから2年近くが経った2000年末。

さすがにモノクロ液晶では派手さに欠けるため存在感が薄れつつありました。

そんな中で発売されたのがワンダースワンカラー!

その名の通りカラー液晶になり、4096色中241色を同時表示ができるようになりました。

それでいて価格は6,800円と安く、旧ワンダースワンとの互換にも対応しています(電池の持ちは30時間→20時間になりましたが)。

同日には「ファイナルファンタジー」の「I」が発売。

同作品が携帯機向けに発売されるのは初の出来事だったので、30万本以上の大ヒットを記録しました!

この売上はワンダースワン史上最も多く、同ハードの代表作となります。

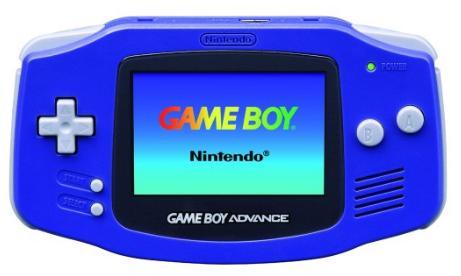

2001年:ゲームボーイアドバンスの発売でまたしても存在感が薄れる!?

カラー液晶の新モデルを発売したワンダースワン。

しかし、発売から僅か3ヵ月後にはゲームボーイの後継機となるゲームボーイアドバンスが発売されます。

ゲームボーイアドバンスはワンダースワンカラーを遥かに凌ぐ性能で、32768色を同時表示可能でした。

それでいて9,800円と安く、任天堂を始めとする大手ゲームメーカーから大量に対応ソフトが発売されます。

さすがにバンダイとスクウェアだけでは太刀打ち出来ず、再び窮地に追い込まれてしまいました。

さらにワンダースワンカラーには残像という致命的な欠点があったんです。

ワンダースワンカラーはSTNという液晶を使用しているんですが、非常に暗くて見づらかったんですね。

一方でゲームボーイシリーズは1998年に発売されたゲームボーイカラーの頃からTFTという液晶を採用し、残像問題を解決していたんです。

ただでさえスペックやソフトラインナップ的に不利なのに残像問題も生まれるとは・・・。

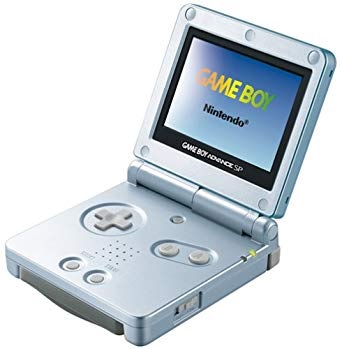

2002年:ワンダースワンの最終モデルを発売!

さすがに残像問題はマズイ!

という訳で2002年7月にはTFT影響を採用した新モデルのスワンクリスタルを発売します。

しかし、2002年7月頃にはゲームボーイアドバンスが既に普及していたため時すでに遅しでした。

スワンクリスタルは発売週に3~4万台規模を販売してからは失速してしまい、全く話題にならなくなります。

残念なのが、当初のコンセプトからややブレ始めたこと。

ワンダースワンは4,800円という安さのうえ単三電池1個で30時間駆動しました。

ところがスワンクリスタルの場合、7,800円に値上がりしたうえ単三電池1個で15時間しか持たなくなったんです。

同時期のゲームボーイアドバンスは8,800円で販売されており、駆動時間は単三電池2個で15時間でした。

これではパフォーマンスの面でもアドバンテージを発揮出来ず、太刀打ちできる訳がありません。

2003年:受注生産移行によって事実上の撤退へ!

スワンクリスタルが発売されてから半年後。

バンダイはスワンクリスタルを受注生産へ移行することを発表します。

対応ソフトも月に1本程度しか発売されなくなり、市場崩壊寸前の状況でした。

2004年:ワンダースワン終了へ。バンダイとスクウェアは任天堂ハードへ移行

最後のソフトが発売!

2004年5月31日。

「Dicing Knight.」を最後にワンダースワンソフトの発売は終了しました。

「ファイナルファンタジーIII」「聖剣伝説2」といった有力タイトルも予定されていましたが、ワンダースワンの販売不振によって中止になってしまいます。

でも、2004年と言えばニンテンドーDSやPSPが発売された年になるんですよ。

そう考えると世代交代にはピッタリな年だったと言えるでしょう。

バンダイが再び任天堂の携帯ゲーム機へ参入!

同時期、バンダイは任天堂の携帯ゲーム機へ再び参入を果たします。

まず発売されたのがGBA「SDガンダム Gジェネレーション ADVANCE」。

任天堂の携帯機向けとしてはGB「名探偵コナン 疑惑の豪華列車」以来実に5年ぶりの投入でした。

また、任天堂とは絶縁状態だったスクウェアも同時期に和解。

ゲームボーイアドバンス向けに「チョコボランド A Game Of Dice」を発売し、その後は「ファイナルファンタジー」シリーズ関連作を供給するようになります。

こうして携帯機市場は再び任天堂1強になるのでした(すぐにSIEが参入しますが)。

全体のまとめ

以上!ワンダースワンの歴史を振り返ってみました!

ワンダースワンはバンダイのゲーム機ですが、こうして振り返ってみると何かと任天堂との縁があります。

生み親が元任天堂社員(それも最重要人物)で、任天堂とスクウェア騒動にも絡むとはw

そういった巡り合わせや発売時の巧みなプロモーション展開によってある程度は善戦したんでしょう。

ワンダースワンシリーズの最終的な国内累計売上は約350万台でした。

これは任天堂以外の携帯ゲーム機としてはPSP、PSVITAに次ぐ史上3番目の売上になります。

| FC | SFC | N64 |

| GC | Wii | Wii U |

| Switch | GB | GBA |

| DS | 3DS | 64DD |

| PS1 | PS2 | PS3 |

| PS4 | PSP | PSVITA |

| MD | SS | DC |

| Xbox | Xbox 360 | Xbox One |

| PCE | WS |

ワンダースワンは実はさっぱり触ってないんですよね・・・実物も見たことなくて。

周りでも誰も持ってなくて、正直CMでしか見たことなかったんですよね。

っていうのも別に嫌いだったとかじゃなくて当時PS1にしかほぼ見向きしてないっていう状況だったんで。

ゲームって確かに二極化しちゃってる部分が多いですよね。

だからこそ中間部分への攻めっていうのは良い発想ですよね。

今更ながら、自分もったいないことしたかな・・・って思ってます。

さすがのy.crashさんも存じませんでしたか。

当時は色んなゲーム機があったので、なかなかワンダースワンにまで目が行かないのも無理はないです。

中間部分への攻めってリスクもあるけど、需要があるのは確かだと思います。

Switchはそこに上手くハマりましたね。

ワンダースワンの発売からもう20年も経つというのが驚きですよ。

当時はFF3の発売をずっと待っていましたね。

FF3と同時にワンダースワン本体を買うつもりでしたが、発売が中止になったので結局ワンダースワンを買う事はなかったなあ。

グンペイは、当時は毎週買っていたファミ通に載っていた漫画を書いていた人がやたら夢中になっていたのが何故か印象に残っていますね。

レトロゲームの互換機や○○ミニといったゲーム機を除けば任天堂とSIE以外の日本のメーカーが出した最後のゲーム機という事になるみたいですね。

それ以前は様々なメーカーが様々なゲーム機を出していましたが、ワンダースワンを最後に完全に2社に集約された形になったと考えると、ゲームの歴史的に見ても意味のあるハードと言えるかもしれません。

20年って昔はめちゃくちゃ過去に感じていましたが、リアルタイムで経験するとそう前に感じませんねw

青雲スカイさんはFF3待ちでしたか。

FF3のリメイクって難産でしたもんね。DSで展開された時の待望感は半端なかったと思います。

グンペイはシンプル・イズ・ベストで中毒性が高く感じます。

今は色んなゲーム機で出ているので気軽に出来るから良いですね♪

もっとIPを育てて欲しかったところです。

言われてみるとワンダースワンって任天堂やSIE以外の国内メーカーが出した最後のゲーム機になるのか!?

それだけ、ゲーム機事業ってレッドオーシャンなんですね・・・

ワンダースワンは今でもハマるソフトたくさんありますよし質の高いゲーム移植(含む)あったり斬新な縦仕様のゲームなとまハマりましたね

FF3は自分のRPG体験の中でもかなり初期の体験で、初めてのFFでもあり、他にも様々な思い出があるタイトルなので、かなり待ち望んでいましたね。

当然DSのFF3は期待して買いましたが、まあ期待し過ぎたかなとw

思い出補正が強くなりすぎてしまった分、素直に楽しめなかったのかも。

発売当時に今みたいにバンダイとナムコが合併した状態だったとしたらワンダースワンはもう少し善戦出来たかもしれませんね。

それだったらリッジレーサー、鉄拳、テイルズ辺りを出していたでしょうから。

ワンダースワンでそれらのタイトルがどれくらいの完成度で出せたかどうかは別の話ではありますが。

当時の時点で15年以上経ってのリメイクですから、思い出補正はあったんでしょうね~。

ナムコもワンダースワンにいくつかのタイトルを出していましたが、鉄拳やリッジレーサー辺りを出していたらまた状況が変わっていたかも。

ワンダースワンってモノクロですが、映像表現自体はGBよりも上回っていたようです。

久しぶりにゲーム画面を見て意外と性能が高いと思いました。

封神演義とか、キャラゲー始め割と良いゲームが揃ってた印象だったんですけどね。

デジモンが結構楽しかったけど、直ぐにデータ消えて最後まで行けなかった思い出…。

バンダイが全力で展開していたゲーム機ですもんね!

個人的にもキャラゲーが充実していた印象です。

書き忘れてましたが、一昨年の仮面ライダーで主人公の思い出のゲーム機として出てきたのにびっくりしましたね。

当時大人気で、入手困難だったという設定で…(笑)

あぁ、その件は覚えています!

何故あのタイミングでワンダースワンなのかw

ワンダースワンはけっこうやりたいソフトがあるんですよね。でも、発売当時は学生だった事もあり、ワンダースワンまで手が回りませんでした。まわりに持ってる奴もいませんでしたし…。そういえばネオジオポケットは1人持ってました。格闘ゲーマーでした。ワンダースワンに格ゲーが豊富だったなら、あるいは目にするチャンスもあったかも?

そんなこんなで時は流れ、今はレトロフリークがワンダースワンソフトに対応する日がくるのを待っているわけですが、音沙汰無いですねー。さすがに望み薄になってきたかな?と感じてきました。頑張れサイバーガジェット、お前ならできる!

当時はPS、DC、N64、GBなどゲーム機の激戦区でしたもんね~。

ワンダースワンやネオジオポケットにまで手を出すほど余裕がある人は特に子供だったら殆ど居ないように感じますw

格闘ゲーマーだったらネオジオポケットに興味を持ちそうですね。

ワンダースワンソフトって不遇なので、何らかの形で復刻されたら良いのですが・・・

ワンダースワンは知ってたけど、当時としてはポケモンしかおもしろいと感じるゲームがなかったのでスルーしてました。

もとは「へのへの」ってゲームなのねwww

はじめから「グンペイ」で知ってたので、最後の最後によく横井さんの名前をつけたなぁ〜って思いました。遺作っていう意味なのね。

もし横井さんが存命だったら、DSやPSPと並んで三つ巴の戦いを繰り広げていたのかもしれませんね。

ワンダースワンはトモフミさんの世代的にはなかなか突き刺さりにくいかもw

ぼくの世代でようやくターゲットの範囲内に入るところですから。

横井軍平さんは「へのへの」は知っていても「GUNPEY」は存じないんですね。

「GUNPEY」は亡くなったあとに名付けられたものですから・・・

もし、横井軍平さんが今も存命だったら・・・そういうアフターストーリーを思い描くのも面白そうです。

紹介されているワンダースワンの発売時のキャッチコピー「みんな、本気になってくる」は、元々は発売されずに終わった松下のM2のために用意されていたもの、なんだそうです。嘘かほんとかはわかりませんが、その話を聞いたとき、けしてパナソニックワンダーテインメントは幽霊会社ではなかったのだ、発売に向けてギリギリまで歩を進めていたのだと感涙にむせんだものです…という話はともかく。

私事ですけど、かつて3.11を期に住んでいた土地を引き払って地元に帰ったんですが、その間の汽車移動の間の暇潰しにいいかな?と思って買ったのが、ハードオフのジャンクコーナーにあったFF仕様のクリーム色のワンダースワンでした。びっくりしましたね。電池一本で動くし、それがまたよく持つんだ。その頃僕はネオポケユーザーでしたけど、ネオポケカラーは汽車で1日移動する間やってるとアルカリ電池2本が最後まで持つかちょっと心もとなかったんですが、モノクロのスワンは安いマンガン電池一本で余裕綽々。ともかくハードとしての完成度の高さにしびれましたね。遊んだのはラングリッサーミレニアム。ドリキャス版のランミレはかつてのラングリッサーとは大幅に異なる内容で非難轟々でしたが、スワン版はオーソドックスなSLGでオールドファンにも好評だった?はず。

ともかくモノクロで完成されていたハードだったし、ソフトもその頃が一番充実していたと思います。光文社の「Flash 恋人くん」とか、テリー伊藤さんの番組に出ていたワサビというダンスチームの監修した音ゲーとか。忍者じゃじゃ丸くんや超兄貴のソフトもありましたよね。安易にカラー化してしまったのが本当に残念。三毛猫ホームズのソフトもモノクロでも行けたはず。

ゲームとして本当に面白ければ、色のあるなしなんて関係ないと思うんですけどね。フェラーリやロールスロイスのようなゲームが幅を利かせる中をカッ飛んで行った、最高の原付バイクだったと思います。

キャッチコピーはそんな繋がりが!?

ワンダースワンの電池の持ちは異常ですよね。単三電池1個で30時間も持つとは!?価格も4,800円と安いですし、これだけでもヒット性を感じます。

ラングリッサーもワンダースワンで展開されていたんですね。

タイトルのラインナップを見てみると意外なシリーズタイトルが出ていて驚かされます。

他にも今では考えられないような企画物が見られて時代を感じますね~。

初代ゲームボーイソフトをプレイしても思いましたが、白黒でも面白いゲームは作れるんだなって実感します。

話題にしたFF同梱版のスワンが、モノクロ版じゃなくカラーであることに今になって気付く。にもかかわらず文中では安易なカラー化を批判していたわけで、自ら墓穴を掘るとはこのこと。トホホのホ。

でも、こうやって振り返ってみると本当にもったいないいいハードだったんだなぁと。へそ曲がりだからやらなかったけど、GUNPEYとの組み合わせはまさに必殺というか、満艦飾に馴れきったゲーム業界に風穴を開けるインパクトがあったと思います。カミソリ軍平って感じですね。あとは慌てずに独自のファンを極めていけば、10年や15年モデルチェンジせずに行けた気もするんですよ。裏を返せば、コンセプトを含めた完成度の高さ故に、次の進化型があまり想像できないハードでもありました。

時代の流れには逆らえなかった感じでしょうかねぇ・・・

横井さんが生きていたらほにょさんが仰っているようにコンセプトを貫いていたかも。

そういうアフターストーリーを自分の頭の中で描くのも面白いもんです。

当時はおもちゃ屋でアルバイトをしていたので、ワンダースワンとGBカラーが並んで売っていたのを思い出します。

ワンダースワンのソフトもそれなりに売れていた記憶があります。

おお!当時はおもちゃ屋でアルバイトをしていましたか!?

売り場で働くと何が売れているのか分かるので面白いですね!

キュゥイイイイイイン!

迫真の起動音。正直当時も今もぱっとしない印象です。

当時は周りはアドバンス一色で私もロックマンエグゼとかゼロをやっていました。

液晶がすごい見づらいのだけ印象に残ってます。

今見るとどっちもよくこんな小さい画面でゲームしてたなと思います。

横井さんの名前からとってあのタイトルだったのは初めて知りました。

実はバンダイではなく元任天堂社員のアイデアだったんですね。

なかなかゲーム史的にタメになる記事でした。

こういうハードの特集は自分の全く知らなかったハードに興味を持つきっかけになるのでもっとやって欲しいですね。

次はセガマスターシステムあたりを・・・!

比較的善戦していたとは言え、ゲームボーイカラーやゲームボーイアドバンスの足元にも及びませんでしたからねぇ。

正直なところ、ぼくも初期を除くと地味な印象です。

液晶は今となっては初代ゲームボーイアドバンスでさえも見にくく感じますw

液晶の進化を実感しますねぇ・・・

この記事を読んでためになったのでしたら嬉しいです!

一応、今年の目標として主要ゲーム機すべての歴史を振り返るというものがあります。

この手の記事は執筆にすごく時間がかかるので大変ですが、語り甲斐があって書いていて楽しいんですよ~♪

こんにちは。

ワンダースワンは横井さんなんですよね~

私が横井さんのお名前を知ったのがバーチャルボーイ発売の時で、

PRのために色んなゲーム誌に登場されてました。

ワンダースワンの開発に関わっておられたのを知ったのは、

お亡くなりになってからでしたね~

確か「グンペイ」発売の時だったような?

結局ワンダースワンは買わないままでした。

これは横井軍平さんファンのくっぞこさん必見のゲーム機ですね!

持っていなかったのは意外です。

きっと、触られたらヨコイズムを感じられると思います。

任天堂がアドバンスを出さざるを得なくなった程に驚異的だったのは確かだろうな。

携帯機はカラーでなければならない時代ではなかったしな。

携帯電話ですらバックライト程度のモノクロが主流だったハズ。

そういう意味では、誰もが楽しめることを優先したと思われる価格と縦横と稼働時間のコンセプトは正解だったのだろう。

カラーは残像やらあるとしても値段据え置きで移行していればまだイメージも悪くなりにくかっただろうな。

ここで値上げした上に、短い期間でクリスタルをさらに値上げで出してしまったことがワンダースワンの優位性を目立たなくさせてしまった。

せめてクリスタルがあの値段でアドバンスに引けを取らないスペックアップしていれば違ったのだろうがね。

色を付けようとして調子に乗ってしまったと言うのか、色仕掛けに失敗したと言うのか、バンダイの舵取りが下手だったのは言うまでもない。

周辺機器もロボットやプログラミング等色々あってそのまま面白い玩具で行ければ良かったかと。

ワンダースワンは電池1本で気軽に持ち出せる軽量化で良かった。

バッテリーに変えるとスレンダーになってまるでカード型の様なゲーム機になるしな。

感覚的にはゲームボーイミクロが近いか。

任天堂がアドバンスを出したのはワンダースワンの存在が大きいんですかね?w ぼくはそんな風には見えませんでしたw

1999年辺りは携帯デバイスがようやくカラー化の流れが出来た頃ですね。そう考えるとゲームボーイカラーが出たタイミングって絶妙だったのかも。

液晶をカラー化すると値段を抑えることが出来ないんですね・・・ワンダースワンの遍歴をたどってみるとそれを実感します。

ワンダースワンカラーはそこそこ売れましたが、そこが運命の分かれ道だったのかも。

バンダイも過去にはいろんな失敗をしてきましたよねぇ。ゲームボーイミクロのような携帯性を突き詰めたゲーム機は芸術性を感じます。

GBCも値段が少々高かったのが隙になっては居たかね。

WSの半値近い安さは普及に差が付く要因だった。

GBCは基本的には色の付いたGBでWS→WSCと進化コンセプトは同じだった。

その為、色以外の性能的にはWS側の性能の高さがSFC並にあり、圧倒する後継機GBAが必要になると言う流れかと。

まあ実際にはポケモンブームからGB市場は一定の人気を得て支えてられていた面が強かっただろうがね。

GBCは当時から安いと言われていたんですが、その半額はインパクトがありましたね~。

ワンダースワンってモノクロのせいで低性能なイメージだけど、スペック自体はSFC並なんですよね。

それであの値段ということはそれだけカラーにするとコストが上がるのか・・・

ワンダースワン好きでした。発売日にFF同梱版買いました。

グンペイ手軽で面白かった

クレージークライマーをちゃんと遊べた唯一の携帯機で今でもたまに遊ぶ

おお!思い出のゲーム機でしたか!

ワンダースワンってクレイジークライマーのようなレトロアーケードゲームをプレイするのにピッタリなゲーム機に感じます。

ワンダースワン、持ってました!

確かスパロボは買ったんですが、他の記憶が無いな‥。でも、当時は携帯機の白黒画面も気にならず、バトルアニメーションも結構スムーズに動いていて、楽しんでましたよ。長距離バスの中に持ち込んだりしていたんですが、遊び終わりで音量0にしていても、起動の瞬間は必ず起動音が鳴るので、電源入れてすぐに音量ボタンを連打していた記憶があります(笑)

仮面ライダーエグゼイドで、本体が登場していたのも少し話題になってましたね。

おお!持っていましたか!

さすが先輩ゲーマーのヨウタイガさん!守備範囲が広いです!

でも、スパロボ以外の記憶が無いんですねw

あはは、起動音が必ず鳴ると外でプレイする時は困りそうですw

よく病院内とかで携帯機をプレイした過去があったけど、そういう時は嫌だな~

仮面ライダーエグゼイドで話題になった時、久しぶりにワンダースワンを思い出しました!

ワンダースワンはスワンクリスタル待ちだったので後期まで手を出しませんでした

欲しいゲームがEVAシト育成とロックマン&フォルテ(WSオリジナル)しかなかったので

最終的にはロックマンEXEも買ったかな

全部で3~4本しかソフト持ってなくて稼働率も低かったですね

当時はネオポケばかりやってた印象があります

そうなると、かなり末期に購入された感じでしょうか。

そう言えばロックマンシリーズもいくつか出ていましたね。

ロックマンエグゼが展開された時は驚きました!

そしてネオポケ派を貫いているのがさすがですw

安くて手軽に遊べて好きなゲーム機でした

軽薄短小を突き詰めていてこういう路線も良いですよね!

「ワンダー・スワン」なのか「ワンダース・ワン」なのか言葉の切れ目が気になったゲーム機です

僕自身の携帯ゲーム機デビューはこれでしたね

なんかゲームボーイよりカッコよく感じたんだよなぁ

縦にも横にも出来るってのは本当に画期的な機種だったと思います

そういう意味ではスマホやったタブレットが後継機なのかなぁ

言葉の切れ目ですか。ぼくはTVCMに習って「ワンダースワ~ン」だと思ってますw

ナギさんの携帯ゲーム機デビューはワンダースワンだったとは!?

確かにゲームボーイよりもスタイリッシュな感じがして中高生以上だったら手を出しやすそうですもんね。

バンダイのワンダースワンの開発を「十字キー」を発明したあの横井軍平(よこいぐんぺい)さんが手掛けていたとは!!発売まで、いや!今も生きていて欲しかったですね・・・合掌。