どうも!KENT(@kentworld2 )です!

ぼくが歴代で一番好きなゲーム機を挙げる場合、真っ先にNINTENDO64(以下、N64)と答えます。

今後も素晴らしいゲーム機に出会えるとは思いますが、1位のN64は絶対に揺るぎません。

それだけぼくにとってN64というゲーム機は思い出深く、あらゆる影響を受けました。

今、こうしてゲームブログを運営しているのもN64の影響が大きかったりします。

そこで、N64の誕生日(6月23日)に合わせて改めて歴史を振り返っていきましょう!

目次

N64とは?

NINTENDO64(ニンテンドウろくじゅうよん)は、任天堂が発売したスーパーファミコンの後継機です。

最大の特徴は、64ビットのCPUをいち早く搭載していたこと。

加えて3Dの描写能力が当時のワークステーション並みに優れていたことも大きな特徴だったりします。

コントローラには業界初となるアナログスティック(3Dスティック)を採用。

これにより3D空間を360度自由に動けるゲームを生み出しやすくなり、よりアナログ感が増したんです。

その一方で供給媒体はスーパーファミコンに引き続きROMカセットを採用。

当時はCD-ROMが主流だっただけに任天堂の強いコダワリを感じました。

しかし、この強いコダワリが当時トップシェアだった任天堂が3番手にまで落ち込んでしまう要因にもなってしまったんです・・・。

1993年:次世代ゲーム機ラッシュが始まる!?

1993年。当時はまだまだスーパーファミコンが強さを見せていました。

任天堂からは「スーパーマリオ」シリーズを始めとする大ヒット作が次々と発売され、大手のサードパーティも次々と以下のような大ヒット作を生み出していきます。

ファイナルファンタジー、ドラゴンクエスト、ストリートファイター。

100万本どころか200万本を売り上げるタイトルがコンスタントに発売され、ゲーム機と言えばスーパーファミコンと言えるような状況でした。

そんな中、当時最大のライバルだったセガが「コードネーム:セガサターン」の開発を発表します。

加えて任天堂と決別したソニーも「PS-X(プレイステーション)」を発表。

それに合わせて任天堂も「プロジェクト・リアリティ(N64)」を1995年末に発売すると発表。

新たなゲーム機戦争の波が目前まで迫ってきていることを感じさせる流れを生み出しました。

1994年:一足早く他社から次世代機が発売!

それから1年後の1994年末。

N64よりも一足先にプレイステーション、セガサターンといったゲーム機が発売されます。

これらのゲーム機はCD-ROMを供給媒体としており、アーケードで当時人気を博していた3Dゲームの移植作を目玉タイトルにしていました。

対する任天堂はE3 1994にて「プロジェクト・リアリティ」の仮称が「ウルトラ64」になったと発表。

「キラーインスティンクト」「クルージンUSA」といった欧米向けのゲームを発表します。

1995年:徐々に明かされるN64

1994年末に発売されたプレイステーションとセガサターン。

年が明けても人気は衰えることはなく、プレイステーションは「リッジレーサー」。セガサターンは「バーチャファイター」目当ての購入が目立ち、どちらも早々と100万台を達成します。

ソフト開発のしやすさから対応タイトルも光の速さで増えていき、僅か1年で150タイトル前後を発売。

対する任天堂はE3 1995にて「ウルトラ64」の最終モデルを公開し、8月には正式名称がN64であると発表。

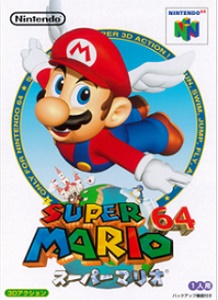

9月には発売日が1996年4月21日であることを発表し、「スーパーマリオ64」や「カービィボウル64」をプレイアブル出展します。

さらに外付けゲーム機の64DD(ろくよんでぃーでぃー)を発表!

本ハードとN64をドッキングすることで遊びが拡張し、ディスクドライブを供給媒体にすることでロムカセットの弱点と言えた低容量をカバーするとアピールします。

「ファイナルファンタジー」や「ドラゴンクエスト」シリーズの最新作も本ハードで発売するとアナウンスされていたので、当時は次世代機戦争の本命と思われていました。

1996年:悪夢の始まり

発売直後からソフト不足に!?

他社に遅れること1年5ヵ月。

ついにN64が1996年4月21日に発売されるかと思いきや、ソフト開発の遅れから発売日が1996年6月23日に延期されます。

同日に発売されたのは以下の3タイトル。

・パイロットウイングス64(任天堂)

・最強羽生将棋(セタ)

「スーパーマリオ64」こそ今も語り継がれるほどの名作ですが、残りの2タイトルは地味なのが否めません。

さらに問題だったのが、ロンチから3ヵ月間経ってようやく次のタイトルが発売されたこと。

以下、1996年のN64ソフトスケジュールになります。

6月23日 スーパーマリオ64(任天堂)

6月23日 パイロットウイングス64(任天堂)

6月23日 最強羽生将棋(セタ)

9月27日 ウェーブレース64(任天堂)

11月22日 ワンダープロジェクトJ2 コルロの森のジョゼット(エニックス)

11月29日 栄光のセントアンドリュース(セタ)

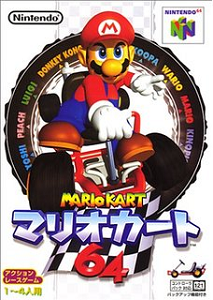

12月14日 マリオカート64(任天堂)

12月20日 超空間ナイター プロ野球キング(イマジニア)

12月20日 実況Jリーグ パーフェクトストライカー(コナミ)

12月20日 麻雀MASTER(コナミ)

なんと、半年間に発売されたのは僅か10タイトル!

しかも大ヒットしたのは「スーパーマリオ64」と「マリオカート64」のみという状況だったんです。

対するプレイステーションやセガサターンが1年目に150タイトル前後も発売していただけに雲泥の差と言っても良いくらいでしょう。

何故、N64はここまでソフトを揃えられなかったのでしょうか?

そこにはソフト開発の難しさという根本的な問題を抱えていました。

N64は家庭用ゲーム機の開発に不慣れなSGIが設計したハードであるうえ、当時は3D技術のツールや開発環境もほとんど整備されていなかったんです。

そのためごくごく一部のメーカーが独自にノウハウを積み上げて開発しないといけない状況になってしまい、当の任天堂でさえもソフト開発に苦戦してしまいました。

しかし、N64本体と同日に発売された「スーパーマリオ64」の出来が極めて良かったんです!

本作は「スーパーマリオ」シリーズ初となる3Dアクションゲームになります。

ゲームシステムはスタートからゴールを目指す形式からキーアイテムを集める形式に変更され、箱庭マップ探索型のゲームに生まれ変わりました。

操作性やカメラも当時としては非常に高い水準で、後に発売された多くの3Dアクションゲームは本作を参考に作られたと言われています。

このように「スーパーマリオ64」はゲーム史に名を刻むほど高く評価されましたが、ロンチにいきなり凄いものを発売したものだから各社に高い壁を設けてしまうという皮肉な状況を生み出してしまいました・・・。

加速する任天堂離れ

同時期、任天堂はスクウェアという大切なパートナーを失ってしまいます。

当時のスクウェアは大作志向がどんどん強まっており、映像美を追求していました。

如何に迫力ある映像をゲームソフトに盛り込めるのか?

そのためには大容量メディアは必須と言えたんですが、ソフト供給するハズだった64DDの発売目処がなかなか立たなかったんです。

その一方で既に発売されていたプレイステーション、セガサターンはCD-ROMを供給媒体にすることで大容量のゲームを実現していました。

スクウェアの心が揺れ動くなか、ソニーはスクウェアの勧誘に成功。

「ファイナルファンタジー」シリーズ最新作の対応ハードは64DDからプレイステーションに変更され、事実上の鞍替えを果たします。

それだけならまだしも、スクウェア社長のN64に対する苦言が任天堂社長に伝わって彼の逆鱗に触れしまいました。

そのためスクウェアと任天堂の関係は急速に悪化。

1996年発売のSFC「トレジャーハンターG」以来、任天堂ハード向けには全くソフト供給をしなくなったんです。

同年にはSFC「スーパーマリオRPG」を共同開発するほど蜜月関係だったというのに・・・。

※6年後の2002年。両社は和解します。

1997年:窮地に陥る!?

さらに追い込まれるN64

年が明けて1997年。

N64にとって追い打ちをかけるようなニュースが飛び込んできました。

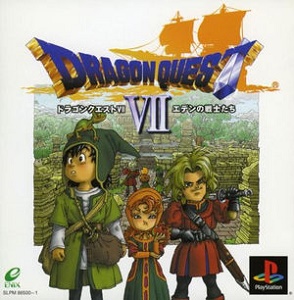

ファミコン、スーパーファミコンで圧倒的な強さを見せていた国民的RPG、「ドラゴンクエスト」がプレイステーションへ移籍することが発表されたんです。

「ドラゴンクエスト」シリーズと言えば任天堂ハード!

当時はそんなイメージが強くあっただけに、その最新作がN64で発売されないのは大きな痛手でした。

さらに同月の1997年1月には「ファイナルファンタジーVII」がプレイステーション向けに発売。

瞬く間に300万本以上を売り上げ、プレイステーションの販売台数も急伸。

1997年だけで約500万台を販売し、空前のプレイステーションバブルが始まります。

任天堂にとって辛かったのは、プレイステーションどころかセガサターンの後塵を拝する立場にまで追いやられてしまったこと。

前世代機ではあれだけ強さを見せていたのに、たったの数年でここまで落ちぶれてしまうとは。

こんな状況だからこそハイクオリティなゲームを供給するべきなのに、ソフト開発の遅れでなかなか思うようにいきません。

目玉タイトルの「ゼルダの伝説 時のオカリナ」は1996年内に発売する予定が2年近くも発売延期。

そして、切り札となった64DDも大幅に発売が延びてしまい、商機を逃してしまいました。

今でこそなかったことにされている64DDですが、当時は壮大なプロジェクトが動いていたんです。

ロムカセットの低容量を克服し、大容量の書き換え領域を活用することによって新たなキャラクターやコースデータを提供。

N64の弱点を補いつつゲームの遊びを拡張する素晴らしい構想でした。

発売予定タイトルとしては「ファイナルファンタジーVII」「ドラゴンクエストVII」「MOTHER 3」などが挙がっていましたが、幾度の延期によっていずれも中止になってしまいます。

意地を張る任天堂

このように1996年から1997年にかけて急速な任天堂離れが巻き起こりましたが、ここまでの文章を読んでいるとみんな薄情に見えないでしょうか?

実は、任天堂自身の態度にも問題があったんです。

当時の任天堂は非常に王曼で、サードパーティから非常に高いロイヤリティ(お金)を頂戴していました。

さらにクオリティを高めるためサードパーティが年間に発売できるタイトルの制限を設けるなどかなり厳しく取り締まっていったんです。

そんな中でプレイステーションやセガサターンはサードパーティの参入障壁を下げて勧誘の流れを作っていたのですから、そちらへ流れてしまうのも無理はありません。

振動パックを発明するも…

任天堂離れが進む中、1997年4月27日にはN64「スターフォックス64」が発売。

本作はSFC「スターフォックス」に続く3Dシューティングゲームですが、業界初になるハズだった初の試みを行っていたんです。

それがコントローラの振動!

周辺機器「振動パック」をコントローラに接続することでシーンに合わせて振動してより臨場感のある体験が出来ました。

しかし、プレイステーションに振動コントローラを先行される事態になってしまったんです!

振動パックが発売されたのは1997年4月27日。

ソニーはその2日前の1997年4月25日にアナログコントローラ(デュアルショック)をプレイステーション向けに発売して元祖振動コントローラの座を獲得します。

元々、振動パックは1996年末の展示会には完成していましたが、「スターフォックス64」に合わせて発売していなかったんです。

それ故に他社に先行されてしまったので、これ以降、任天堂は独自の新アイデアは製品発売の目処が立つまで公開を見送るようになったと言われています。

有力タイトルの不足によって失速

同時期には本体価格を25,000円から16,800円に大幅値下げ。

発売から1年もしないうちに8,000円も下げたのは良いものの、肝心のソフトが集まらず、売上は大して伸びませんでした。

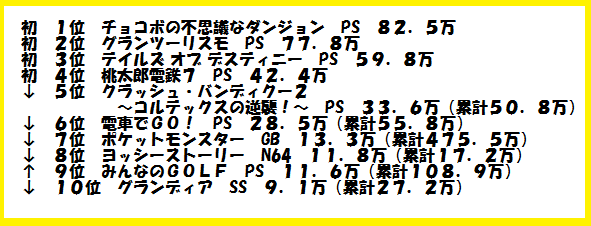

※ファミ通476号より。

↑コンシューマーゲーム黄金期の1997年当時の週間売上。

上位をプレイステーションソフトが圧倒的な売上で埋める中、N64は「ヨッシーストーリー」が下位にひょっこりランクインするのみで苦戦しているのが分かります。

「ヨッシーストーリー」はスーパーファミコンで大ヒットした「ヨッシーアイランド」の続編で、1997年末の目玉タイトルとして送り出されました。

が、売上は予想を大きく下回り、販売価格は暴落。

翌年からワゴンセールの常連となってしまいました。

影の貢献者が誕生!

1997年のN64市場は最悪なものでしたが、その中にはキラリと光る名作が誕生します。

その1つがレア社が開発した「ゴールデンアイ007」。

人気映画を題材にした一人称視点のアクションシューティングゲームですが、本作に収録されていたマルチプレイモードの完成度が相当なものだったんです。

その影響で海外では爆発的な人気となり、世界累計出荷本数は800万本を突破しました。

一方、日本でも一定の人気を博し、口コミでジワジワと売上を伸ばしていきます。

国内での累計売上は20万本とも30万本とも言われていますが、友達の家でプレイした人をプレイヤーに含めたら100万単位は居るでしょう。

当時の国内市場ではFPSというジャンルは浸透していなかったので、本作で生まれて初めてFPSをプレイしたという方はかなり多いのではないでしょうか?

国内でも2010年代にはFPSのヒット作がPS4やPS3向けに続々と発売されたことを考えるとN64「ゴールデンアイ007」は時代を先取りしたと言っても過言ではありません。

どん底を支えたコナミとハドソン

数多くのサードパーティから逃げられてしまったN64。

しかし、少ないながらもN64市場を支えてくれたサードパーティが存在しました。

特に目立っていたのが、コナミとハドソン。

プレイステーションバブルの中、コナミは「実況パワフルプロ野球」シリーズのナンバリングタイトルをN64向けに発売し続けました。

その中でも1999年に発売された「実況パワフルプロ野球6」は30万本を超える売上を記録し、N64のサードパーティ製タイトルでは最大のヒット作となっています。

コナミがN64向けに発売したタイトルはトータルで26本。

N64ソフトの累計発売タイトル数が200タイトル程度であることを考えると、実に1割以上がコナミ製になります。

何故、コナミはこれだけ多くのゲームをN64向けに供給したのでしょうか?

大きな要因としてはアナログスティックの標準搭載というものがあります。

リアリティや操作性が重視されるスポーツゲームではアナログスティックの標準搭載は大きな魅力だったんです。

ハドソンは「ボンバーマン」シリーズを中心に展開。

もう一つの看板タイトルである「桃太郎電鉄」こそ発売してませんでしたが、代わり「マリオパーティ」シリーズの開発を手掛けるなどN64への貢献度は相当なものです。

そんなコナミとハドソンですが、奇しくも2005年にはハドソンがコナミの子会社となりました。

さらにコナミは2010年代に入ると任天堂ハードどころかコンシューマー向けに新作をほとんど供給しなくなるのですから、N64時代の活躍は今では信じられません。

※積極的にN64ソフトを発売していたサードパーティは他にもイマジニア、ケムコ、カルチャーブレーンが存在します。

1998年:N64の逆襲が始まる!?

ポケモンがN64を救う?

N64が発売されてから2年。

どんどん勢いを増すプレイステーション市場とは裏腹にN64市場は崩壊寸前の状況でした。

当時はプレイステーションが週に2~3万台売れる一方、N64は週に3,000~4,000台程度。

開発の遅れによって頼みの任天堂でさえも半年近くソフトを出せない状況で、

このままバーチャルボーイのようにフェードアウトしてしまうんじゃないか?

それほど絶望的な状況でした。

そんな中、任天堂にとって1つの幸運が訪れます。

1996年に発売されたGB「ポケットモンスター 赤・緑」が空前の大ブームになったんです!

ゲームソフトはもちろん、TVアニメ、映画、グッズなどのメディアミックスがどんどん展開され、1998年頃には市民権を得ていました。

そのため任天堂の業績自体は好調で、N64事業は散々でしたが、ゲームボーイ事業は好調だったんです。

この勢いを少しでもN64へ持って行くべくして行ったのが、「N64 ダブルゲットだぜキャンペーン」。

1997年12月~1998年1月にかけて行ったキャンペーンで、N64を購入すると「うたうポケモン図鑑」と2枚のポケモンカードが貰えました。

どの程度の効果があったのかは不明ですが、少しは本体購入の後押しになったと思います。

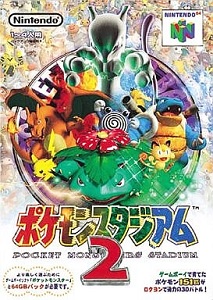

続いて発売されたのが「ポケモンスタジアム」。

本作は空前の大ヒットとなった「ポケットモンスター」の戦闘ツールで、自分のデータを持ち寄ってテレビ画面で迫力のポケモンバトルを楽しめる作品でした。

GB「ポケットモンスター」の戦闘画面はとにかくチープだったので、当時の子供たちにとって自分のポケモンがフルカラーの3Dポリゴンになって戦えるのは大きな魅力だったんです。

こうしてポケモンブームの力によってN64市場は一時的に復調。

しかし、「ポケモンスタジアム」は急造品と言われても無理もないほど完成度が低い作品でした。

戦闘で使用できるポケモンは151体中40体。

戦闘以外の要素は補助的なもの中心で遊び要素は皆無。

それ故にロングヒットせず、N64の勢いを持続させるには至りませんでした。

伝説の名作が誕生!

1998年秋。

「ポケモンスタジアム」によるブーストは早くも途絶え、再び失速を果たすN64に真の救世主が現れます。

それがゼルダの伝説 時のオカリナ!

本作は3Dのアクションアドベンチャーゲームで、当時としては最先端のシステム・技術を駆使して作られた傑作になります。

その高い完成度は世界中のゲームメディアが唸るほどで、以下のような大快挙を成し遂げたんです!

・海外のメタスコアは歴代最高の99点を獲得。

・1998年のゲームオブザイヤーを受賞。

売上も好調で、国内ではあっという間に100万本を突破。

海外でも絶好調で、最終的な出荷本数は760万本を突破しました。

個人的にも本作から受けた影響は相当なものだったりします。

実は当時、N64には失望しきってPS1に乗り換えようとしていたんですよ。

でも、本作をプレイしてN64や任天堂にずっとついていくと決めたんです。

それ以降、ぼくは歪んだ価値観を持つようになってしまい、暗黒期に突入しますが、その辺りの話は以下の記事をご覧ください。

任天堂信者でPS嫌いだった僕が全機種を愛するゲーマーに更生した話

年末に続々とヒット作が誕生!

「ゼルダの伝説 時のオカリナ」で息を吹き返した1998年末のN64ソフト市場ですが、ここからさらにヒット作が続出します。

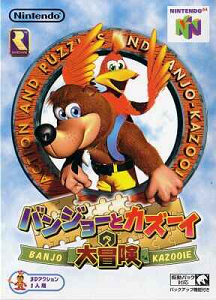

まず触れたいのが「バンジョーとカズーイの大冒険」。

本作はレア社が手掛けた3Dアクションゲームになります。

「スーパーマリオ64」との類似点が多く見られましたが、独特の作風によって海外では350万本を超える大ヒットを記録。

日本での売上は40万本程度ですが、「大乱闘スマッシュブラザーズ」での参戦を熱望されるほど一部では強烈なファンを生み出すことに成功しました。

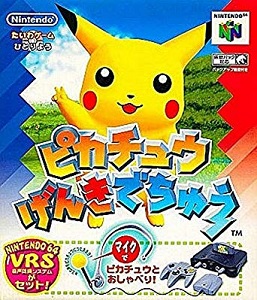

続いて触れたいのが「ピカチュウげんきでちゅう」。

本作は業界初となる音声認識システムを搭載したコミュニケーションゲームになります。

マイクに向かって声を発することで画面の向こうに居るピカチュウが反応したので、当時ポケモンに夢中だった子供達にとっては最高のゲームでした。

翌年、同じく音声認識システムを採用したドリームキャスト向けの「シーマン」がヒットしたことを考えると本作も時代を先取りした作品と言っても良いでしょう。

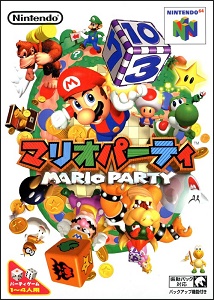

最後に触れたいのが「マリオパーティ」。

本作はマリオファミリーが活躍するパーティゲームになります。

開発は「桃太郎電鉄」のハドソンが行っていたこともあって完成度は高く、特に50種類のミニゲームは好評を博しました。

セールスも好調で、発売直後は売り切れ店が続出。

チャンスロスが響いてしまい、惜しくも100万本を突破しませんでしたが、これ以降、毎年のように新作が発売される定番シリーズと化します。

1999年:ようやく本領を発揮してきたN64!ヒット作を連発!

最強の定番タイトルが誕生!

ゼルダの伝説 時のオカリナ、バンジョーとカズーイの大冒険、ピカチュウげんきでちゅう、マリオパーティ。

このようにN64は1998年末に大ヒット作を続々と生み出しましたが、さらなるヒット作を1999年初頭に生み出します。

それが大乱闘スマッシュブラザーズ!

本作は任天堂の人気キャラクターが集結した対戦アクションゲームになります。

初週売上こそは20万本程度でしたが、意外な奥深さによって口コミで人気が広まっていきました。

その持続力は相当なもので、発売から1年が経っても売上ランキングの上位にランクインを果たします。

その結果、最終的には「スーパーマリオ64」や「マリオカート64」に並ぶほどの累計売上となったんです!

本作の大ヒットを受けて「大乱闘スマッシュブラザーズ」はシリーズ化。

作品を重ねる毎に参戦キャラクターが増えていき、今や任天堂だけではなく他社キャラクターも参戦するほど巨大なシリーズと化しました。

そのため各シリーズのファンを巻き込むことに成功し、今や任天堂タイトルの中では最も初動売上が高いシリーズになるほどのキラーコンテンツと化したんです。

ポケモン頼みのソフト展開が加速!?

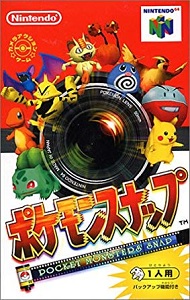

1999年春には「ポケモンスナップ」「ポケモンスタジアム2」を連続で発売。

前年から始まったポケモン頼みのソフト展開がさらに加速していきますが、これらのタイトルはユーザーの間で比較的高く評価されました。

「ポケモンスナップ」は写真撮影をメインとしたゲーム。

レール移動でコースを進行して生息するポケモンを撮影していくのが楽しいゲームでした。

「ポケモンスタジアム2」は前年に発売された「ポケモンスタジアム」の上位互換的な位置付けのゲーム。

今作では151匹すべてのポケモンを戦闘に参加出来たほか、裏モードやミニゲームを追加したことでボリュームが大幅にアップしています。

64DDがようやく発売されるも・・・

1999年12月には64DDがようやく発売。

しかし、会員制という謎の販売システムにより累計販売台数は1万台程度で留まるという歴史的な失敗ハードとなってしまいました。

当初は本ハードで「ドラゴンクエスト」「ファイナルファンタジー」「MOTHER」シリーズ最新作が発売予定であったことを考えるとあまりにも酷い結末です。

結局、64DDは存在感が皆無となってしまい、1999年末のN64市場は「ドンキーコング64」や「マリオパーティ2」ばかりに注目が集まっていきます。

※64DDの詳しい歴史についてはいずれ語っていきます。

2000年:次から次へと傑作が発売!少数精鋭戦略が実る!

時は流れること2000年。

この頃になるとドリームキャスト、プレイステーション2といった次の世代に移り変わりつつありました。

その影響でN64市場はピークを過ぎてしまい、本体売上だけではなく発売タイトル数も激減していきます。

しかし、この頃に発売されたN64ソフトの多くはとんでもないクオリティだったんです。

当時の任天堂は少数精鋭主義でした。

大量の2流ソフトよりも数本の1流ソフトを!ダメゲームは発売する価値なし!

その考えがサードパーティ離れを加速させた訳ですが、この頃、ようやく少数精鋭戦略が実り始めました。

星のカービィ64、ゼルダの伝説 ムジュラの仮面、マリオテニス64、マリオストーリー、風来のシレン2 鬼襲来!シレン城!、パーフェクトダーク、カスタムロボV2、罪と罰 〜地球の継承者〜、マリオパーティ3、ポケモンスタジアム金銀

軽くタイトルを挙げてみましたが、なんと、これらのタイトルはすべて2000年に発売されたんです!

何故、これだけ高い打率を実現したのでしょうか?

それは、任天堂の開発体制にありました。

どんなに苦しい状況でも急いでゲームソフトを発売せず、じっくり、じっくりと煮込んで作り続ける。

そういった強い信念を持って開発されたタイトルがこの頃に揃って発売されたんです。

個人的にはこの頃のN64市場が一番好きだったりします。

なんと言っても「マリオアーティスト タレントスタジオ」「風来のシレン2」「ゼルダの伝説 ムジュラの仮面」に大ハマリしましたからw

これらのタイトルは完成度が極めて高く、個人的に好きなN64ソフトの5本指に入れても良い程です。

2001年:最後に生まれた希望の光

発売中止のタイトルが続出!?

N64が発売されてから5年目となる2001年。

この頃になると任天堂もゲームボーイアドバンスやゲームキューブの開発に力を入れるようになり、N64は第一線から退くことになります。

それだけならまだしも、N64向けに発売予定だったタイトルが次々と中止になってしまったんです!

MOTHER 3 豚王の最期、キャベツ、エコーデルタ、動物番長、ゼルダの伝説DD。

タイトルを挙げたらキリがないくらいあります。

その中でも痛かったのが「MOTHER 3 豚王の最期」の発売中止。

本作はスーパーファミコンで人気を博した「MOTHER2 ギーグの逆襲」の続編で、RPGファンを中心に本命視されていました。

しかし、開発が遅れてしまい、N64のピークが過ぎてしまったことから開発を中止せざるを得なくなったんです。

ニンテンドースペースワールド99にてプレイアブル出展をされるなど一時は開発は順調に見えていただけに、発売中止のショックは相当なものでした。

N64専門誌だった64ドリームでは発売を待ちわびていたファンを中心に批判が殺到。

同時期には64DD向けのサービスが早くも停止されることが判明し、再びN64界隈で暗いニュースが続出することになります。

最後の名作が誕生!?

2001年に発売されたN64ソフトは僅か6本。

前年の37本から激減してしまいましたが、その中の1本が後の超人気シリーズとなったんです。

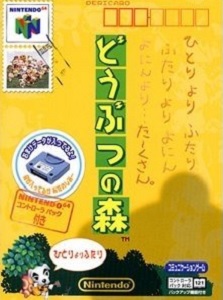

そのタイトルとは「どうぶつの森」になります。

本作は森の住人となって生活を楽しむコミュニケーションゲームで、コントローラパックを使って友達の森へ遊びに行くことが大きな特徴となっていました。

家族や友達とゲームを通じてコミュニケーションを取っていく斬新さ。メルヘンな世界観が受け入れられたのか、その人気は徐々に拡大。

発売週の売上こそは3~4万本程度ですが、そこからジワジワと売れて25万本以上のヒットになります。

その後はゲームキューブやニンテンドーDS向けに新作を発売。

特にDS向けに発売した「おいでよ どうぶつの森」は国内だけで500万本以上を売り上げるメガトン級のヒット作となりました!

これは「ドラゴンクエスト」「ファイナルファンタジー」「モンスターハンター」シリーズの国内売上を上回るほどの天文学的な数字になります。

スーパーファミコンからの移行に失敗してしまい、任天堂が王者から転落してしまう要因を作ってしまったN64ですが、最後にとんでもないタイトルを生み出しました。

全体のまとめ

以上!N64の5年間を振り返ってみました!

初期の躓きが響いてしまい、任天堂を一番手から三番手に陥れる要因を作った罪深きゲーム機であることは確かですが、本ハードがコンシューマーゲーム市場に与えた影響は計り知れません。

マリオパーティ、大乱闘スマッシュブラザーズ、どうぶつの森。

「スーパーマリオ64」「ゼルダの伝説 時のオカリナ」で3Dアクションゲームの基礎を構築させたのはもちろん、これらの人気シリーズを生み出したゲーム機なのですから、数字だけでは語りきれないところがあります。

何よりもぼくの人生に大きな影響を与えてくれました。

何度も言うように本ハードが存在しなかったら今のぼくはこうしてゲームブログを運営していませんから。

それだけ当時は本ハードにかける情熱が凄かったんです。

あの時の思い出は20年や30年経っても忘れることはありません。

おまけ:N64こぼれ話

当時の低年齢層には絶大な人気!

国内で累計554万台を売り上げたN64ですが、ユーザー層はかなり偏りがありました。

メインとなるのは小中学生(1990年生まれ前後)で、高校生以上になるとプレイステーションやセガサターンをメインハードにするユーザーがかなり多かったんです。

そのため大人たちの間ではほとんど相手にされず、マスコミの間で報道されるのはプレイステーションの人気タイトルばかりという状況でした。

しかもN64市場は長続きしなかったので、すぐ下の世代になるとゲームボーイアドバンスやゲームキューブがメインハードになるという状況だったんです。

それ故にN64へ思い入れが深い世代はかなり狭いので、思い入れが深い者としては同士を見つけてしまうと戦友のように感じてしまいますw

対戦ゲームが大人気!

N64市場を語る上で外せないのが対戦ゲームです。

N64はコントローラポートが標準で4個搭載された初のゲーム機だったので、マルチプレイモードを入れることがお約束になっていました。

マリオカート64、スターフォックス64、大乱闘スマッシュブラザーズ、ゴールデンアイ007、マリオパーティ。

N64を持っていなくても友達の家でこの辺りのゲームを2~4人で対戦した人も多いのではないでしょうか?

N64を100%楽しむには対戦ゲームが必要不可欠です。

ぼくがN64への思い入れが深いのは、シングルプレイだけではなくマルチプレイも含めて楽しんだことが大きな要因だったりします。

北米では好調!

日本では失敗ハード扱いのN64ですが、北米では好調でした。

それでもプレイステーションには劣りますが、「ゴールデンアイ007」は大ヒットしましたし、スポーツゲームの販売も好調だったと聞いています。

何故、北米では好調だったのかと言うと、マーケティングが北米先行だったからです。

よく考えてみるとN64が最初に発表されたのは北米でしたし、本体のデザインもアメリカンでした。

加えてソフト開発のほとんどは海外メーカーが中心だったりします。

N64で妙に洋ゲーが多いのはこの辺りに要因が隠されているんです。

N64でプリレンダリングムービーを強引に使用したゲーム

N64の大きな弱点はロムカセットを採用してしまった故に低容量であることです。

そのため他ハードと比べてボイスをあまり収録出来ず、綺麗なCGキャラクターが印象的なプリレンダリングムービーも流せませんでした。

そんなN64の先入観を打ち破ったのが2000年に発売された「バイオハザード2」。

本作は1998年に発売されたプレイステーションソフトの移植作ですが、大容量のロムカセット&圧縮技術によって強引ながらもN64でプリレンダリングムービーを実現しています。

本作に続いて「バイオハザード0」もN64向けに発売予定だったんですが、開発の遅れによって対応ハードはゲームキューブに変わってしまいました。

発売されたRPGはごく僅か

国内でN64が苦戦した要因は数多くありますが、その中でも大作RPGの不足は大きな痛手でした。

なんと、「ズール 魔獣使い伝説」が1999年に発売されるまでの3年間、N64向けのRPGは一本も発売にならなかったんです!

最終的に発売されたのは以下の5タイトルになります。

・ズール 魔獣使い伝説

・エルテイルモンスターズ

・ロボットポンコッツ64 〜七つの海のカラメル〜

・マリオストーリー

・風来のシレン2 鬼襲来!シレン城!

アクションRPG、シミュレーションRPGを含めたらもう少しありますが、それでも他機種と比べたら全然発売されていません。

そんな状況を打破するのが「MOTHER 3 豚王の最期」だったんですが、開発の遅れによって発売が中止になってしまいましたorz

その後、「MOTHER 3」はゲームボーイアドバンス向けに形を変えて発売されましたが、ぼくはN64版を楽しみたかった・・・。

| FC | SFC | N64 |

| GC | Wii | Wii U |

| Switch | GB | GBA |

| DS | 3DS | 64DD |

| PS1 | PS2 | PS3 |

| PS4 | PSP | PSVITA |

| MD | SS | DC |

| Xbox | Xbox 360 | Xbox One |

| PCE | WS |

人生で外れ率が一番低いハードでしたね。まさに少数精鋭が成功してたと思います。

今でもRTAがこんなに栄えてるとは当時は誰も想像できなかったでしょうね。絶妙にバグりやすい(特にワープ)ハードですからね笑

N64のころを知らなかったので、今回の記事でけっこう驚きがありました。ソフトが少なかったのは知っていましたが、1年目はこんなに少なかったんですね。WiiUと状況がよく似ていると思います。WiiUとの違いは2、3年目で売れるソフトをコツコツ発売できたのが大きいですね。N64の中盤は名作も次々生まれ、サードからも少しずつですがヒット作が出て、今でも人気が高い理由がよく分かりました。

ブログ主さんの思い入れの強さが感じられる記事ですね。

そういう自分も子供の頃はゲームと言えば64で、psの存在すら知りませんでした。

子供といえば一本のソフトをとことんしゃぶり尽くすまでプレイするものですが、自分もご多分にもれず、マリオ64 マリオカート マリオパーティー マリオストーリー 時のオカリナ スマブラの6本だけで小学生時代を過ごしました。

ハードとしての完成度の高さからGCの方が評価されがちですが

実際には名作の数も単純な売上を見ても64の方が成果を出してるんですよね

当時お子様を卒業していた私は本体やコントローラの形状が気に入らなかったので

なかなか食指が伸びなかったのですが

NINTENDO64はよく遊んだので、思い入れのあるハードです。

サッカーゲーム(パーフェクトストライカー)と野球ゲーム(パワプロ)のクオリティの高さは素晴らしかった。

サンキューコナミ、サンキューな!

>クラスでN64を持っている子がいたら、その子の家に集まって対戦ゲームを楽しむ!なんてケースはしょっちゅうあったと思います。

これはまさにその通りで、学校が終わったら自分の家に仲の良い友達を呼んで64で遊ぶのが恒例になってました。

本体にマルチタップ無しでコントローラを多く接続できるのも、敷居が低くて良かったですね。

マリオカート64は最高の対戦ゲームでした。

NINTENDO64で一番悔やまれるのは、マザー3がお蔵入りしてしまった事ですね。

これはいまだに残念に思います。

記念すべき第一回E3で初公開されたらしいですね(当時の名称はウルトラ64)だそうで

あ、もうすぐE3ですね!

ROMカセットが今も主流だったらどうなってたんだろうなんて思ったりも…

やはりPSやSSに比べてソフトかなり少なかった印象というかPSの数異常ですね。

個人的にこの頃~Wiiまで任天堂ソフトには少ししか触れてませんでした。

マリオ64と64ゼルダが印象的(それしかやってない)N64版MOTHER3は見てみたかったな…

RPG不足はサターンにも言えましたね、その点ではPSが圧倒的でした。

ロンチタイトルみるとマリオ64という歴史的タイトルがあるとはいえWIIUより酷いラインナップですねw

ただ自分としては歴代のハードで一番思い入れがあるハードで一人ならゼルダの伝説、マリオ64、バンジョーとカズーイ多人数ならスマブラ、マリパなど幼少期の思い出がとても強いゲームが多いです

むしろこのハードのせいでゲームの世界に没頭してしまったと思うとなかなか罪深い…

何度か書かせてもらってますが、64は直球世代なので自分の青春と重ね合わせながらも懐かしく記事を読めました!

64のロゴ、本体デザイン、コントローラー、そしてソフトたち全てが愛おしいです。

初めて触れたのは発売前、店頭での試遊なのですがあの衝撃は今でも覚えてます…。箱庭空間で上手くマリオを歩かせることすらできないんです。マリオ64のパッケージをまじまじと眺めたのは久々ですが、なんだか貫禄を感じますね。

本当にソフト不足でしたが、当時の僕たちはコントローラーを持ち合いマリカやウェーブレースに夢中だったので楽しい日々でした。でも、年末はマリカ64のCMばっかりだった記憶がありますね笑

業界の動きに興味を持ち始めた時期でもあったので、当時はPSも遊びつつ熱烈な任天堂派だったので動きは良く監視してました。当時のPSの攻勢も戦略も上手で、ポケモンの恩恵がなければ任天堂は厳しい状況だったでしょうね。これ以上にない満を持して発売した時のオカリナが初週から大ヒットしたのは凄く嬉しかった思い出があります。

どうやっても長文になってしまいます。すいません笑 思い入れがありすぎて、いつかkentさんと64談義したいくらいです

N64の20周年記事早いですね!まさか翌日とは。コントローラーを

4台接続できるという一つの特徴がみんなで集まって楽しむという

遊び方を生み出したという意味では貴重なハードではあるかも。

現に自分も試遊台や同級生の家で集まってプレイがほとんどでしたけど

思い出に残るようなゲームが多かった印象。スマブラやマリオ64、

マリカ64、ポケスタ2&金銀のミニゲームは強烈でしたね。

発売初期は開発が難しいとか言われてたような気はしたけど、

後期は確か前期の3~4倍位はソフト出てましたよね?

任天堂の努力の成果もあるだろうけど、歴代ハードの中でも

かなり珍しい生き様ですよね。サードではハドソンやコナミ

がかなり積極的で頼もしい存在だった。

スト2でコントローラーを壊すのがスーファミ世代、マリオパーティーでコントローラーを壊すのが64世代ですね笑

3Dスティックをグルグル回す系のミニゲームは選ばないのが暗黙のルールになっていました。懐かしい。

任天堂としてはソフト単価が下がった事も痛手でしたね。と言っても正直スーファミ時代の殿様商売を継続されても困るのでやはりあれは一強のおごりでした。

クロノトリガーが一万越え、カービィも7400円とか平気で付けていた時代にPSは新作5800円から、デジキューブの成長に伴ってコンビニ展開やPSブックス(廉価版)の導入など価格そのものに風穴を空けてくれました。64では流石に一万越えを付ける訳にはいかなくなりましたからね。

…しかし64がボロボロでも97~00年頃のポケモンは誰も止められないメガヒット、

キューブが苦しんでてもGBAは唯一の携帯機として好調を維持、

PSが携帯機市場に乗り込んで来た時は脳トレブーム到来、

WiiUがスタートダッシュに失敗してもイカが現れる、と任天堂は窮地に陥っても必ず救世主が降臨しますね。やはり苦しい時でも種を蒔いておく事が重要なのかもしれません。64は成功した点も失敗した点も印象深いハードでした

64の話ではないですが私の家にはゲームキューブがあり小学校低学年の時は私の家に週4で友達が遊びに来ていました。

ゲームキューブがあまり流行らずみんな持っていないからみんなうちに来たという事に気付いたのは高校生ぐらいの時でした笑。話は変わりますが

この前友達の家に遊びに行った時に弟君の友達も来ており交代でスプラトゥーンをやっているのを見てあー俺にもこんな時期があったなぁーと思いました笑。

その時に思ったのは大人になった時に思い出のゲームとしてみんなでやったやったと盛り上がれるゲームは任天堂のゲームが多いなと思いました。プレステでやったとなるのはだいたい桃鉄、ウイイレ、パワプロとサードパーティのゲームでしかも定番なものばかりです。(この時のKONAMIはすごいですね笑)

こういうみんな死ぬほどやったわーみたいなゲームをたくさん作ってきたんですからやっぱり今度はNXでこういうゲームをたくさん作ってほしいですね。

64懐かしい。アナログスティックの妙な遊び印象的です。

アナログと言えば記事の中でもちょっと触れられている。PSのアナログコントローラー。あれ時期は定かじゃないけど、DUALSHOCK出す前に、64対抗急いで作ったと言われるで確かモーター一個のバージョンがあるはず。スティックがゴムなしでXBOXのような窪みの有るものだったり、アナログスティック互換モードがあったり、LR2が少し小さくて上部に凸があったり、多分本体同梱し始めたタイミングでDUALSHOCKに切り替えられたのだと思うけど、そんなところにも任天堂に脅威感じて、すぐに対抗策を出してきていた様子がうかがえます。サターンにもちょっと遅れたけどマルチコントローラーだっけ?在ったしね。

ハードの売り上げは別として任天堂の動きに対応して他が動くようなところが当時はあったのかも。

任天堂が低性能路線に走ったのは64の失敗があったからだと思ってますw

「マリオ64、時のオカリナがあっても売れなかったのだから高性能じゃダメなんだ」と任天堂が判断してしまったのではないかと

でもそれは間違いで、マリオ64や時のオカリナがあったからあれだけソフトが少なかったのにそこそこハードは売れたんですよね

大ボリュームで興味深く読ませてもらいました。個人的にはセガ派のゲーム人生でしたので当然N64は持っていませんでしたが、任天堂がやらかしたハードでゲーム戦国時代が始まった事を印象付けるハードだったのかなと思いますね。まあ、おかげでゲーム業界が面白くなったのかなと(笑)

僕は任天堂のゲームはgame cubeからしか知らないので

新鮮な話でした。

マイナーなハードといってもいいんでしょうが

確実に現在へ繋がる名作ソフトも生み出せたようですね。

このころから任天堂は携帯ハードは売れていたんですね。

当時から任天堂はなかなか、

据え置きでヒットするゲーム機が出せなく

なっていますが、NXはどうなるか。

あまり、本体の値段を上げてこないと

思われるのですが

サード引っ張って来る程度のスペックは欲しいところ

です。

N64も20年ですか、誕生日に買ってもらったのを思い出します(年がバレそう)

マリオ64の前にもPSで3Dアクションをプレイしたことがありますけど、マリオ64を初めてプレイした時はすごく衝撃的でした、個人的に3Dアクションゲームで一番のお気に入りです。

歴史的な傑作と言われた時オカもプレイしましたけど当時は普通に楽しめたけど2Dと比較して変わり過ぎて1週だけで繰り返しプレイはしませんでした、ちなみに神トラと夢島は何週もしました。このゲームの本当の素晴らしさを知ったのはリメイク版をプレイしてからでした。

購入ソフト数は10本位でしたけどどれも名作で少数精鋭って感じでしたね。そう思えば64のRPGは1本も購入してませんでした。

この世代はメジャーなハードは全機種持ちで稼動比率はPSが多めでしたけど、64も結構稼動してました。でも2000年辺りにパソコンを入手してからコンシューマー機をプレイする頻度が減っていってしまって、後継機のGCはおろかPS2も持ってませんでした、それからDSバブルまでコンシューマーから完全に手を引いていました。

当時はN64はマリオカートとセットでクリスマスプレゼントで買ってもらった覚えがあります。

その翌年のお正月に兄弟全員のお年玉を出し合ってサターンを、さらに翌年に同じようにPSをと主要3機種が揃っていた子供時代だったのですがどの機種も強みと弱みがあったので程よく均等に稼働してたと思います。

やはりN64は持ってる家が少なかったので、友達が集まっていろいろと対戦ゲームを遊びまくったですね。

マリオカート、007、スマブラ、パーフェクトダークが特に良く遊ばれていました。

>街毛さん

N64で外れのゲームってなかなかないと思います。

>RTA

確かに動画サイトではよく見かけますねーw

それだけ、愛されているという事でしょうか。

>J.Sさん

今の任天堂の原点を生み出したのがN64だと思っています。

Wii Uとの違いはイノベーションなんですよ。

発売するゲームの多くが新しい刺激があって、

それが当時プレイした人々の心に残っているという。

多少粗削りでも、新しくて面白い試みって印象に残るんですよね。

>グリグラさん

今回の記事はずっと前から公開したかったんですよーw

N64ソフトは僕も1本辺りに平均プレイ時間が長いです。

当時は今ほどゲームを買えなかったので。

>MGMの名無しさん

>ハードとしての完成度の高さからGCの方が評価されがちですが

それは初耳でしたw

一般的にもN64>GCという評価だと思っていました。

>koji64さん

当時のコナミについてはこぼれ話で触れておくべきでしたw

とにかく思い出しているとどんどんネタが出て来てしまって。

僕の家でもN64ソフトでよく対戦していました。

喧嘩した事もあったけど、良い思い出だなぁ。

マリオカート64はシリーズで最も楽しめました。

MOTHER3が発売中止になった時はガッカリムードが半端なかったw

当時はシリーズをプレイしていなくてそこまで凄いのかと思っていました。

>えすさん

E3も長い歴史のイベントになったんだなぁと思います。

ロムカセットが今でも主流になっていたら、かぁ。

ロード時間が短くなる一方、販売価格の上昇や容量不足。

リピートの遅さなど問題点が浮き彫りになってしまい、

まさに質的変換が迫られると思います。

>yyさん

あのラインナップは本当に酷かったw

当時子供でしたが、これはマリオしか興味を持ちにくいです。

もちろん、実際にやってみると面白い作品もあるんですが。

僕もこのハードには思い入れがあるので、

yyさんと語り合ってみたいですねー。

>ナッツさん

ずーっと前からこの記事は公開したかったので、

ようやく出来てスッキリしました!

ナッツさんも記事を読んで喜ぶだろうなーと思って書いていましたよ。

発売前に店頭で触れていたとは!?

僕は友達の家でプレイして、

それで衝撃を受けて数ヵ月後に買ってもらいました。

マリオ64だけで3ヵ月くらいプレイしましたね。

そのあとはマリカ64だったかなー。

この頃はハード戦争が活発で、盛り上がっていましたよね。

結果的にはPSが圧勝でしたが、

それ以外のハードメーカーも有力タイトルを出したり

キャンペーンやTVCMを打ったりして、切磋琢磨していたと思います。

なかなかこういう過去のゲーム機を大々的に取り扱う機会ってないので、

むしろ、この記事のコメント欄で想いを爆発しても良いんですよw

記事の最後を見て分かるように、いくつかのタイトルをレビューする予定ですが。

>Ryouさん

このタイミングで公開してしまいました!

N64はコントローラを4つ接続出来た初めてのゲーム機でもあるんですよね。

これも地味にありがたくって、パーティゲーム機としても大活躍でした。

N64を持っている人はそんなに多くないけど、

友達の家でプレイした人はたくさんいるので

各ゲームの売上本数以上の知名度があると思っています。

スマブラなんかはまさにそれで、

Wiiから爆発したのも友達の家でプレイしたユーザーが

初めて購入したからなのもあると思っています。

>発売初期は開発が難しいとか言われてたような気はしたけど、

>後期は確か前期の3~4倍位はソフト出てましたよね?

これは単純に流れて行った感じです。

多くのタイトルは96~97年に出す予定だったのに、

遅れに遅れて98年以降にしか出せなかったという。

もう、めちゃくちゃ待たされましたもんー。

>MGMの名無しさん

>スト2でコントローラーを壊すのがスーファミ世代、マリオパーティーでコントローラーを壊すのが64世代ですね笑

それはあるかもしれませんねw

ソフト単価が下がった事で利益率は減ってしまったとは思いますが、

それでもスーファミのあの値段は無いと思いますw

一体、当時はどれだけ儲かっていたのでしょうか?

コストが高いとはいえ、そこまで高くしないといけないものなのか。

確かに任天堂は何もかもが不調な時ってほとんど存在しなくて、

不調な時でも何か良いニュースを抱え持っているところが油断出来ません。

>トミマルさん

任天堂のゲームは多くの方にとって入門みたいなものになると思います。

ですので、初めてのゲーム。思い出のゲームとして語られる事は多いですね。

それで心配なのが今の子供たちです。

特に海外では任天堂のゲームを入り口とする子供が減っているようで、

いずれ、今の流れも変わってくるんじゃないかと思っています。

NXでは子供の心に残るゲームも作り続けてほしいです。

>亀さん

そうですね、デュアルショックの前に

アナログコントローラという名称で発売されました。

当時の任天堂は王者から転落していましたが、

業界に影響を与えるような発明は色々していて

王者としての貫禄は残っていたと思います。

もちろん、PSも廉価版やCD-ROMなど主に流通面でのイノベーションを生み出していて、

お互いが新しいものを生み出していた時代なんですよね。

>tanuさん

N64、GCで任天堂の高性能路線は終わってしまいましたもんね。

低性能だからといってゲームの品質が下がったとは言いませんが、

新しい刺激を味わいにくくなるのも確かで、

N64、GC時代以上に力を入れてソフト開発しなかったところに反省があると思っています。

過去作品の焼き直しばかりじゃねぇ。

>セシルさん

この頃のゲーム業界は面白かったですよー!

それだけに最近の盛り上がりのなさと来たら・・・。

今のPS4でやっとセガサターンやN64レベルですから。

>lemseさん

新鮮さを感じてもらえたのでしたら嬉しいです!

任天堂はどんな時代でも携帯機では一強でしたね。

この状況はもう、ずっと続きそうな気がしています。

NXはどうやって攻めてくるのでしょうか。

それを楽しみに待っています。

>KAさん

KAさんもゲーム歴がかなり長いようですね!

当時の3台ゲーム機を持っていたとは。

最近は、かなり厳選している感じでしょうか。

話を聞いてみるとかなり変わったゲーム経歴で、

何がきっかけでそうなったのか気になってしまいましたw

時のオカリナはそれまでのゼルダから大きく変わりましたよね。

あのくらいの変化をまた味わってみたいもんです。

DSのゼルダはちょっと「おお!」って思いましたし、

スカイウォードソードも色々変えているなぁとは思いましたが、

やっぱり一番衝撃的だったのが時のオカリナだなぁ。

>くぅさん

確かにそれぞれのゲーム機に特徴があったので、

使い分ける事は出来ましたよねー。

発売タイトルも今のように重複はしていませんでしたし。

特にN64はマルチタイトルを作りにくい関係で

ほとんどのタイトルが独占で、

好みさえ合えば楽しめるゲーム機だと思います。

購入したハードの中でも

あまり使わなかった部類ですね。

ゼルダはハマりましたが

当時はプレステ繋ぎっぱなし。

64のゲームは本当に名作揃いでしたね。

私は本当に良いゲームというのは遊んでから10年経った後でも昨日のことのように鮮明に覚えていて、友人もまたそのように覚えていて今でも熱く語れるようなものだと思ってます。64は該当するゲームが多かったです。

マリオ64やゼルダ時のオカリナは3Dゲームの先駆者とも言える存在でしたよね。3Dゲームアクションの黎明期のなのに見た目や演出だけでなく3Dであることを生かしたゲーム性の追求や遊びやすさ等のバランス調整をギリギリまで行っていたことは本当に頭が下がる思いでしたし、音楽や効果音のインパクトも凄かったですからね、

この頃の任天堂は名実ともに自信に溢れてましたから、ファンとしても応援したくなりましたね。世間で売れてないと思われていたことは残念ではありましたが、それでもなお満足感は高かったです。

>>KAさんもゲーム歴がかなり長いようですね!

本格的にゲームを始めたのは1995年頃ですけど以前にもちょびちょびとゲームをしていました。95年頃はまだPS・SSは持ってなくてSFCメインでした

>>当時の3台ゲーム機を持っていたとは。

PSとSSは自分から購入してもらったものではないんです、64は自分から欲しいと言いました。家族で各ハードを共有していましたから自分も3機種と遊んだ経歴があります

PSはRPG、64はアクションゲームが多かったです、SSは爆弾男と桃道(桃伝の世界観な桃鉄)位しかプレイしませんでした、64でも爆弾男2本もってました、64サードのソフトで購入したのはこの2本だけでした

>>最近は、かなり厳選している感じでしょうか。

狭く深くプレイしたいので、思い入れのあるシリーズをひたすらやり込むプレイスタイルなのでこのようになってしまいました。

>>話を聞いてみるとかなり変わったゲーム経歴で、

何がきっかけでそうなったのか気になってしまいましたw

自分はどのハードを購入したかと言うと

64以前:FC、SFC、PCエンジンDUO-R、GB

1996年頃:PS、SS、64

1998年:GBC

2000年:WS(ワンダースワン)

2001年:GBA

2007年:DSLite

2008年:Wii

2009年:DSⅰ

2011年:3DS

(以下略)

パソコンは2000年に購入してもらってネットサーフィンやフリーゲーム等をプレイしていて、コンシューマーゲームのプレイ時間が減ったけどまだ64・PS・SFCを中心に遊んでました、でも03年から05年中盤にかけてMMORPGに大ハマりしてからコンシューマーゲームを全くプレイしてませんでした。MMORPGに飽きて、05年後半から07年初頭まではまったくゲームをしなくなってしまいました。

>μ’s海岸さん

それは勿体ない!

とは言えこのゲーム機はRPG好きにはあまり響かないと思います。

>MGMの名無しさん

>64のゲームは本当に名作揃いでしたね。

僕も当時のことは鮮明に覚えています!

だから、この記事もつい最近の事のようにすらすら書けましたよ。

この頃の任天堂も色々言われていましたが、僕は惚れましたね。

あの漢気ある姿は子供でもカッコ良く感じました。

>KAさん

再度、コメントありがとうございます。

ゲーム歴、意外にも僕よりも短いんですね!

僕は1991年から始めました。

歳がバレそうですが、かなり幼い時からやっていました。

家族揃ってゲーム好きだと、

色んなゲームをプレイ出来て良いですよねー。

今は興味を失っているのかな?

ボンバーマンが好きな辺りは1990年代を楽しんだゲーム好きらしいですねw

MMORPGはそれが嫌なんですよー。

僕も一瞬だけ、そんな時期がありました。

今のスマホゲームでも似たようなことが言えますね。

あれもMMORPGに近い面白さがあると思っているので。

N64は、1996年末に兄弟が買ってきて、年末年始にいとこ達と「マリオカート64」や「実況Jリーグ パーフェクトストライカー」を遊んで楽しかった思い出です。

そして97年の秋に、本体が値下げされていたことや「実況ワールドサッカー3」が発売されるタイミングで自分でも買いました。

自分で買ったソフトは、

(1997年)

実況ワールドサッカー3

スターフォックス64

ディーディーコング レーシング

炎のチャレンジャー 電流イライラ棒

(1998年)

実況パワフルプロ野球5

実況ワールドサッカー W杯フランス98

F-ZERO X

ゼルダの伝説 時のオカリナ

(1999年)

実況パワフルプロ野球6

実況Jリーグ1999パーフェクトストライカー2

(2000年)

実況パワフルプロ野球2000

記憶をたどると、こんな感じでした。こうやって振り返ってみると、64ではスポーツゲームを主に楽しんでいた感じですね。

そして64のソフトは、ハズレが少なかった印象です。

しかし振り返ってみてN64を主にプレイしていたのは、97年秋〜99年秋頃のたった2年間とは、自分でも驚きです。僕にとってN64は、2年間とは思えないくらい濃いゲームライフでした。

購入ソフトの紹介、ありがとうございます!

なるほど、スポーツゲームを中心に楽しまれていたんですね!

個人的にN64は時のオカリナが発売された後から脂が乗って来た印象でした。

ここから本当に沢山の名作が発売されましたので。

スポーツゲームに関しては、父や弟が積極的に購入されていました。

パワプロは全作品、持っていましたね。

サッカーゲームは持ってなかったようですが・・・

僕はあまりプレイしませんでしたが、たまに野球ゲームの対戦を楽しんでおりました。

パワプロ6や2000辺りは父も気に入っていましたね。

Happy birthday 64!!

24才おめでとう!

今回の記事を読んで64はケントさんにとってはほんとに青春のハードだったんだなと感じました(^^) 触れたタイミングが羨まし過ぎます。

僕は当時、5歳ぐらいにN64に触れてしまったのですが、ハードルが高過ぎたwww

個人的には歴代任天堂ハードではWiiUよりは好きなハードかな〜?

N64が市場に出る前の状態はまさに王者の貫禄って感じで発売を焦らしに焦らしてましたねwww 当時の山内社長の量よりも質の良いモノをという方針でしょうけど、今の任天堂だと考えられないなぁ〜。

任天堂でさえもソフト開発に苦戦してるという感じは個人的にはWiiUも同じ状況だったのが記憶に新しいなぁwww

事情を知らなかった幼い頃はN64ってすごいハードだと思うのになんで任天堂離れしたのかなと思ってましたが、当時の任天堂の独裁的な態度なら仕方がないなと思います(^_^;)

僕が当時、大学生くらいだったらプレステ派になっていたかも。

そんだけサードパーティに圧をかけてましたし、ユーザにとってもソフト1つ1万円近く取るのはやめてくれって思います。

次のGC以降の世代からそこを見直してくれたからこそ、今の任天堂があるんだと思います。

N64やGC時代はほんとにポケモンのムーブメントがあって良かったですよね。これがなかったら、首の皮まで千切れていた可能性も否めないです。

時オカの発売は当時の状況だとほんとにN64の一つの転換期でしたね。

そのあと約19年後のブレワイでまた別のハードの今後の路線を決めましたね!

改めて64DDは発売前と実際に出たときのギャップがヤバイですね?

僕だったら「ドラクエⅦ」、「FFⅦ」、「マザー3」といった大作RPGがすべて開発中止になったら絶望的です…_:(´ཀ`」 ∠):

64DD、サテラビュー、バーチャルボーイは任天堂の迷走期を象徴する3大ハードですね。

どう森は開発中の段階でもかなり反発があった中でよく出せたなと思いました。

当時は社内でも今後、GC→DSとまさか会社を支えるビッグタイトルになるとは思いもしなかったでしょうね(^^)!

まれ森、早くやりたい(≧∀≦)!

改めてN64はRPGの少なさに驚きました!

少ないのは知ってましたが、まさか指で数えられるほどのレベルとは!?

ファミコンやスーファミ時代とのギャップが凄まじいですね!

これはいくら少数精鋭といえでも頭を傾げるほどの少なさ。

そのせいで日本ではPSやセガにも負けるほどの負けハードですが、主にレア社の活躍もあってか海外では健闘していたようですね。

海外のことを考えるとバンカズの人気ぶりはかなり伺えるな〜。

はい!ぼくにとってN64は青春のハードです!一番多感な時期に触れましたからね~。

言われてみて気が付きましたが、ぼくもマリオ64を触りたての頃は大苦戦していました。でも、それでつまらないとはならず、マスターしてやる!って思うようになったんですよ。同時期に自転車やローラースケートに乗る練習をしていたので、その延長線上で楽しんでいたのかも。

任天堂の少数精鋭戦略には何度も焦らされましたw 96~98年のソフト不足は悪夢でしたよ。でも、少ないながらも傑作が発売されていたのでそれらのゲームで乗り切りました。

任天堂も任天堂でヤクザ企業と言われるくらい傲慢な態度だったんですよねぇ。それが岩田体制になってから徐々に改善されました。

ポケモンには本当に助けられましたよ。

時オカがゼルダのピークになるかとついこの間まで思っていたのでBotWで大復活を遂げてビックリしました!

64DDの悪夢は忘れられません。でも、ぼくにとっては64DDには多大な影響を与えられたのでまた別の機会に詳しく語っていきます。

どうぶつの森は紆余曲折ありましたが、ここまでの人気シリーズになったんだから凄いですね。

RPGの不足は冷静に考えたらヤバイですねw そりゃみんな離れてしまうわなぁとw 海外ではアクションゲームの人気が強く、欧米のゲームメーカーが猛威を奮っていたので善戦しました。

自分も64で育った世代です!

初めて触れたゲームがマリオ64や時オカというレジェンド作品だったのは、奇跡的な巡り合わせで思い入れも強いです。

初めて触れたゲームがマリオ64や時オカとは羨ましいです!w

いきなり最高のゲームに触れたことになりますから。

それと、いいね&リツイート感謝です!ありがとうございますm(_ _)m

物凄いボリュームの記事ですね笑kentさんのN64に対する思い入れの強さを感じます。

かくいう私にとってもN64は特別なハードです。スーパーマリオ64で3dゲームを初体験し、物凄い衝撃を受けました。スターフォックス64ではコントローラが震えるという発想自体斬新で仰天ものでした、マリオカート64、スマブラ、マリオテニスは当時の小中学生の間では必須の遊び道具でしたね。

当時の任天堂は「ゲームが変わる。64が変える」のキャッチコピーの通り斬新さと高い完成度を誇るゲームを連発していて、業界に強い影響力を与えてたと思います。

確かにN64はシェア争いで破れてしまいましたが、こうやって当時子供だったN64世代が大人になって当時の思い出を語り、再評価されてきてるのを見ると、任天堂の少数精鋭主義は一定の成功を収めたと言っても良いのではないでしょうか。

はい!ここまで大ボリュームな記事は歴代トップクラスですからw それだけ書きたいことがありました。

ワタさんも見事にN64の道を歩んでいますねw

「ゲームが変わる。64が変える」のキャッチコピーは強烈で当時は新たな時代の幕開けを感じました。

N64は10年ほど前から再評価された印象です。それは仰る通り当時子供だった世代が大人になって当時の思い出を語っているからでしょうね。

あの頃の思い出を失いたくないので、今後も当時の思い出を語り続けていきたいです。

Kentさんの指摘通り、当時は余裕で20才を過ぎていたので、N64は眼中にありませんでした。

ただ、ゲームウォッチからファミコンという任天堂世代だったので、当初は「まさか、あの任天堂がコケるなんて、ありえん。」、「まだだ、まだ終わっていない」と思っていたもんでしたが、FF7がでた頃にはすっかり存在が抜けていました。

なんだかんだで、最終的には付き合っていた嫁はんから借りていました。

当時大人だった方々はPSとSSの次世代ゲーム機戦争で持ち切りですもんね。N64は蚊帳の外に感じられたと思います。

FFVIIが出た頃は完全に世間一般からは消えていましたw

Kentさんにとっては64がどれだけ大事かがよく分かります。

自分でいうPS1みたいな・・・いや、それ以上だと思いますよ。

64は日本では商業的には失敗かもしれませんが、そんなの関係ないですよね!

今思えば、64もしっかりとやっておけばよかったなぁ・・・て思います。

自分自身は64は持ってなかったんですよ。

友人が持っていたんですが、その時のはがさないでくださいのシールが・・・今思うと・・・なんかこう・・・ムラムラとwww 拡張パックめ・・・自分はどうしても拡張パックがえっちぃ感じにしか見えないwww

ぼくにとってのN64はy.crashさんで言うとクラッシュくんになると思いますw

N64はy.crashさん好みのゲームが多いと思うので、縁がなかったのは惜しいです。

拡張パックのシールにロマンを感じていましたかw まあ、断り書きがあると逆にめくりたくなりますよねw

任天堂を転落させた、というか64が2年近く出遅れた時点でもう王者の座からは転落していたように思います

次世代機は3D、といいつつSSは最強2Dハードの設計思想で3D機能はかなり貧弱、3Dに強いと言われていたPSも実はそこまでではなく多くのポリゴンゲームは背景かキャラのどちらかは2Dだったりしました

64は同世代の中では3D演算機能が圧倒的に強かったのですが、ろくなSDKがなかったせいで開発が難しかったのとCDROMの容量を安易に利用した豪華絢爛ムービー攻勢に比べて地味だったのとでどうにも市場のイメージはぱっとしない印象でした

他社も含めてやりたいことと実際のハード性能がちぐはぐでうまく噛み合ってなかったように思います

そういう意味では次世代のGCは小綺麗にまとまっていましたが、粗削りな中で闇雲な、というかがむしゃらなやけっぱちのような勢いが64にはありましたね

あの時代(というか逆境)だからこその産物な気がします

実は逆境の方がすごいもの出してくる率が高い任天堂w

そうですね、N64が発売される頃にはPS1が完全に起動へ乗っていましたから・・・

任天堂も2年先行されるだけでここまで差が付くとは思っていなかったでしょう。

確かにGCよりもN64の方が荒削りで勢いを感じますし、ぼくはそちらのほうに魅力を感じていました。

なので、GCソフトを触った時はふつうに良い以上の印象を持てなかったんですよ・・・。

ぼくはN64の尖りっぷりが好きだったようです。

64は幼稚園時代に初めて親に買ってもらったゲーム据え置き機です。親がファミコンやスーファミを買っていたこともあり、プレイステーションという選択肢はなく、セガサターンは話題に上がることすらありませんでした。初めて買ってもらったタイトルはたまごっちのボードゲームの作品です。この作品はヒットしませんでしたが、任天堂が光るものを感じたのか後にマリオパーティとキャラを変えてブレイクし今でも生き残っているのでとてもうれしいです。僕にとって64はマリオパーティのゲーム機といっても言い過ぎではありません。そのあと、GCになっても僕はマリオパーティを6まで買い続けました。ピカチュウのゲームとポケモンスタジアムを買ってもらいましたがGBの本編ほどはまりませんでした。DK64もCMに惚れて買いましたが僕にとってあまりにも難しすぎました。そろそろ新しいいいソフトがないかと思っていたころに友達の家で、スマブラをやりこれは面白いと思い買いました。そしてスマブラにはまり、半月後にスマブラDXの発売されました。CMを見てこれが次世代機のゲームなのかと感動し、誕生日が近かったこともあり何とか親を説得してスマブラDXとGCを買ってもらい大ブームとなり僕の64は第一線から退きました。

高校生になって念願のPS2を買ってもらいPS1のゲームをやってみると、少なくともグラフィックは64のゲームに劣ることに気づき当時の僕はとても驚きました。

たまごっちのボードゲームはN64ソフトの中でも値崩れが激しかったんですが、開発はバンダイハドソン任天堂のドリームタッグだったんですよね。

ぼくもあのゲームは大ハマりました!確かにあのゲームはマリオパーティの前身でもあると思います。

それ以外にも様々なゲームの思い出話をありがとうございます。

まーちゃんさんのゲーム遍歴を垣間見れた気がします。

僕もNINTENDO64がNo.1ゲーム機です。

当時64はすごく夢のあるゲーム機でしたね。その頃はゲーム雑誌もたくさんあり、新情報をワクワクしながら読んでいました。

とくに64DDには任天堂の壮大な夢が詰まっていました。DDは成功せずに終わってしまいましたが、その時に描いた夢は今に引き継がれているんですよね。

ソフトもハードももちろん楽しかったのですが、任天堂と一緒にゲームの壮大な未来を夢見れたことが楽しかったんだなと感じます。リアルタイムに64を楽しめたことを幸せに思います。

一時期はN64専門誌が4種類もありましたもんね。当時はインターネットコミュニティを知らなかったので良い居場所でした。

64DDの情報は専門誌で読み漁っていて凄くワクワクしていたのを覚えています。

ほとんど実現しませんでしたが、次世代で少しずつ日の目を見ました。改めて当時の情報を読み返すと感慨深さがあるかも。

こんにちは。

熱い記事ですね~

64が出た頃は、私は二十歳超えてて、

据置ゲーム機から距離を置いていた頃ですね(笑)

主に昔のゲームを中古屋さんで買ってましたね。

でも当時、据置ゲーム機からは距離を置いていたのに、

バーチャルボーイは買ってるんですよね(笑)

64を手に入れたのは98年かな?

時オカが64で出ると聴いて、64の本体とF-ZEROXを買ったのが、

また本格的にテレビゲームに戻ってくるきっかけになりました。

はい!全力で書きました!w

F-ZERO Xも当時ハマったので、いずれレビュー記事を書きたいです。

バーチャルボーイはロマンを感じていたのかも?w

これを語る上であれは外せない!そう、マリオ64です!3Dアクションゲームを初めて試み、広大な箱庭を歩き、アイテムを集めるというボリュームたっぷりな内容!そして、印象的なマリオの台詞!64で最も印象的なのは何といっても、最初に発売されたこのゲームです!

プレステに無かった要素として、「4人まで同時に対戦する事がコネクト無しで可能」という点が有りますね。差込口4個なので。そのお陰で、カート64はより多くの人が遊べるように。その後も対戦可能なゲームは出続けますね。

1997年に、レースしながら世界救うレア社のゲームが出て、翌年に、これまたボリュームたっぷり!バンジョーのゲーム発売。長くじっくり、ずっと遊んでいられるゲームがWii Uと違い多かったのも、評価が高かったポイントですね。ソフトの中身もちゃんと作られ、これも評価は高いと思います。Wii Uはじっくり作られた末に出たのが「ミニゲーム」ばかりだった印象ですから。

ボンバーマンもソフトは4個。ポケモンは5個。ドラえもんも3個。ミッキーは当時は、今のゆるふわ難易度の幼児向けゲームばかりな時代とは違い、スピーディーなレースゲーム出してたりしましたので、これも僕としては評価に値します。ゲームの映像見てもスピード感あって面白そうです。

Wii Uと比べたら明らかにソフトの種類や数は多く、じっくり長く遊べるソフトも揃ってるので、明らかに64のが凄いですね。

マリオ64で箱庭探索型3Dアクションゲームの面白さを知りました。よく考えたら今作でマリオのボイスが付くようになったんですよね。

外部機器を使用せず4人同時対戦出来ることも大きな魅力でした。4人友達を揃えるのは大変でしたが、何度か体験出来たので今となっては貴重な思い出です。

N64ソフトのプレイタイムランキングを作ったらどうなるかなぁ。上位のプレイタイムが凄いことになりそうw

ミッキーのレースゲームはスルーしてしまいましたが、今はちょっと気になっています。

小学生4年〜5年くらいに本体とダブルゲットキャンペーンとゴールドコントローラー(トイザらス限定特典?)をクリスマスプレゼントに貰った記憶があります。

マリオカート64には黒のコントローラーが付属していたので計3個のコントローラーが手元にありました。

マリカー、スマブラ、カスタムロボあたりの対戦系は死ぬ程やりましたね。

マリオテニスにもハマりました。

世間では売上イマイチなハード扱いですけど、当時小学生からすると流行ってない感じは全然しなかったです。

子供からすると毎月毎月ソフトなんて買えませんし、1年に数本キラーソフトが出れば十分だったんでしょうね。

ゴールドコントローラ羨ましいです!

マリオカート64のタイムアタックコンテストの抽選でも貰えたんですが、当時は喉から手が出るほど欲しかった・・・。

コントローラが3個のあるのは良いですね!うちは2個しか揃えられませんでした(^_^;)

確かに小学生の間では絶大な人気だったので、売上がイマイチなことを知って意外に感じられる人もいると思います。

N64のRPGが少ないのはテキストのフォント問題があったのではなかっただろうか。

古い話しで忘れたがニンドリか何かで見たような気もする。

任天堂が頑張らなければならない状態になったからこそ、他社のソフト研究をして美味しいところは組み込み仕上げる形で自社ブランドがより強いメーカーになったとも言えるだろうな。

実質サードタイトルはSwitchでも必要ないレベルでファーストが売れている訳で。

とは言え民主的な国民性にはたくさん賛同していると言う姿を見せる必要があり、独り善がりでは長くは支持されない為サードは必要となる。

PSもWiiもこれが大きい。

振動パックはウェーブレース対応の印象が強かったイメージもあるが、エースコンバット3にアナログコントローラーを体感の方が早かっただろうか?

デュアルショックまでは振動パックの強い振動の方が優れていたと感じていたが、乾電池の重さがあるんだったか。

ドリームキャストの振動パックの方が楽ではあったかと言う思い出もあるな。

Kent氏の記事を見ると何故か64DDが動いているところを見てみたくなる誘惑を感じる。

トラブルメイカーズはKent氏に向いていると思いながら夢見に入るとしようかね。

N64にRPGが少ないのは容量の問題が大きかったと聞きますが、それにしたって少なすぎますよね。フォントの問題もあったのかな?

任天堂専用機と言われるようになったのは本ハードからだったりします。サードパーティが減ってしまったからこそ自社で引っ張っていかないといけない気持ちは強かったでしょうね。サードパーティのタイトルを任天堂が販売するケースも何度かありましたし。

ウェーブレース64の振動パック対応版はスターフォックス64の約3ヵ月後に発売されました。この頃から振動コントローラが一気に出てきましたよねw

64DDに興味を持ちようになってきましたか?まだまだほとんど語りきれていないので、いつか思いっきり語りたいですw

トラブルメイカーズは隠れた良作と名高いのでN64マイスターとしてはいずれ入手したいです。

GCと肩を並べる程好きなハードでした。

発売されたゲームはどれも面白いし山内社長の少数精鋭はムダではなかったと思います?

N64で遊んだゲームは沢山あります。対戦も死ぬ程遊んだし定番モノから世代の方に言ってもわからないと言われそうなマイナーゲームまで笑笑

対戦だと大体マリカー、スマブラ、007、スターフォックス64、ポケスタ2、マリパ、マリテニ、ウエーブレース64、スノボキッズ、チョロQ64、人生ゲーム64、カスタムロボ、テトリス64、ボンバーマン64、最強羽生将棋でした!☺️

ハマったゲームがマリオ64、パイロットウイングス、ゼルダ2作、シレン2、バンカズ、ドンキー64、パワプロ、ゴエモン、牧場物語2、F-Zero、ワンダープロジェクトJ2、パーフェクトストライカー、バープロ2、Doom64、超空間ナイタープロ野球キング2、テュロック2作、バイオ2、スターウォーズ、麻雀64、パチンコ365日でしたね!☺️他にもありますがもうやめときます?

因みにバイオ2ですが、よくCD二枚組を一つのカセットに収めたと思いますよ…。映像は確かにPSと比べるとアレですが、このN64版だけメタルギアソリッドのようにスティックで直感操作出来るので非常に便利です。

超空間ナイタープロ野球キング2は、N64屈指のレアソフトと言われていて、出荷数が僅か3000本しかないと言われているのですが、完成度は前作以上でした。

テュロックとその続編バイオレンスキラーは最近海外のみですが、Xbox OneやSwitchにリマスターされたみたいです。

最後に、いちばん友達と対戦したゲームは最強羽生将棋でした!(友達が将棋好きだった)ww

おお!かなりプレイされていますね!まさか将棋や麻雀ゲームが含まれているとはw でも、N64ではその手のゲームが妙に多かったですよね。うちの父がいろいろ買っていましたよw

バイオハザード2は後期の無茶移植ゲームだと思います。こういうものにはロマンを感じますねぇ♪

プロ野球キングは1を持っていたんですが、2はパワプロ6と被っていたので蚊帳の外でした。出荷本数が極端に少ないのはパワプロの影響が大きそう。

テュロックは何気に初めてプレイしたFPSで思い出に残っています。リマスター版もいつかプレイしたいなぁ。

当時から将棋が出来たって凄い!w

それにしても、発売から3ヵ月間何も発売されないのは今ではとても信じられないです?

N64本体とマリオ64を発売当時に買った人は一体どんな気持ちだったんだろうか…。

PSやSSから安くて面白いゲームが多数発売されてる中、25000円の本体と9800円のソフトを買って次のソフトまで3ヵ月間待たなければならないのはさぞかし辛かったろうなあ…。

それでもマリオ64は初動16万だったから16万人も3万円以上払って3ヵ月間これだけで乗り切ることになったんですね…。

個人的にはN64は当初マリオ64しかプレイ出来ない専用機なのかと本気で思っていましたw

それがウェーブレット64のTVCMを見てから「あ、他にも出るんだ」と思ったというw

3ヵ月間も新作が発売されないという悪夢はもう味わいたくないです・・・

kentworldさんはこれを発売当初に買ってこの魔の3ヵ月をリアルタイムで経験したんですね?地獄すぎる…。

あと、ウェーブレット64じゃなくてウエーブレース64ですね(笑)

ぼくが購入したのは1996年秋になります。でも、それ以前からTVCMを見て興味を持っていたんですよ。

しまった!自動変換で関係ないワードが出てしまったようです。すみませんw

ものすごい熱量の記事ですね!64は僕にとっても思い出深い機種なので嬉しいです。

毎日学校が終わると3〜4人で集まってスマブラ、ゴールデンアイ、パーフェクトダークやってましたね。この3タイトルで一生遊べるレベルで盛り上がってたので、当時はソフト不足などとは微塵も感じませんでしたw

はい!N64への熱量は誰にも負けない自信がありますから!w

学校が終わると友達とN64の対戦ゲームで遊ぶ。なんて最高な学生時代の思い出なのでしょうか。

3~4人対戦はあまりしたことがないので羨ましいですw

N64は名作が多く今でも遊んでいます。

不満があると言えば、3Dスティックが壊れやすかった事と、名称がウルトラファミコンじゃなくなったことぐらいかな。

自分にとってN64と言えばレア社、この時代はレア社の全盛期ですね。

N64時代のレア社の作品は本当に面白いです。

N64時代のレア社は優れていました。

今のレア社はN64時代の開発陣が次々と辞めていってしまい残念です。

特にChris Seavorさんは2012年にRareによって解雇されてしまったので、

「Conker’s Bad Fur Day」の続編「Conker’s Other Bad Day」の発売

の可能性が消えてしまった。

N64があったから、そしてレア社がソフトを作ってくれたから、自分はレア社の信者になりました。

発売中止になったソフトで、

カービィのエアライド

カービィボウル64

スーパーマリオ64-2

ゼルダの伝説DD

MOTHER3 豚王の最期

キャベツ

バイオハザード0

ダイナソープラネット

Project Dream

Twelve Tales: Conker 64

が発売中止になって悲しいですが、後から発売してくれたソフトがあり嬉しいです、特に「カービィのエアライド」は待ったかいがありました。

逆に「ダイナソープラネット」は残念でした。

あのままダイナソープラネットとして発売していればよかったのに。

発売中止になったソフトもいずれは発売してほしいです。

特に「Twelve Tales: Conker 64」はずっと待っています。

ハード設計にあたっては、レア社のChris Stamperがコンサルタントとして半年間参加したのに、そのレア社追い出すのは酷いです。

理由はソフトの開発が遅かったから、らしいですが・・・時間を掛けたから面白いソフトが出来たんじゃないでしょうか、開発が遅いのはレア社だけじゃないのに、納期遅れという理由だけで追い出すのは酷いです。

納期優先の被害者「ゼルダの伝説 風のタクト」は納期優先の結果、退屈な後半のアイテム集め、通称「タライとホース」となってしまったらしいです。

ゲーム会社は納期を優先するのは、やめたほうが良いと思います。

「まあ、3年の開発期間と4億の開発費をかけた黄金の絆は論外」

開発延期にした「メトロイドプライム4」には期待です。

レア社はN64向けに本当にたくさんの名作を生み出しましたからね!まさに全盛期!ぼくもレア社には色々と助けられました。GC以降は目立ったタイトルがなかなか生まれなくて低迷していますよね・・・。

発売中止になったタイトルは懐かしい!いずれも発売スケジュールを見て新情報が出ないかワクワクしていましたよ。

カービィのエアライドは形を変えてGC向けに発売されましたね。

ダイナソープラネットは本当に当初のまま発売していたら・・・。

レア社の件は一体何だったんでしょうかね。N64時代の貯金があったと思うのにあっさりマイクロソフトに渡されてしまって・・・内部の詳しい事情が知りたいです。まあ、ゼルダやマリオなど、GCは納期優先が目立ちましたね。

この辺から任天堂の据え置きを買った覚えが無いなぁ

この頃から任天堂の据え置き機は層が限定されてしまいましたもんね・・・

3年前の記事から冒頭を中心に随分書き足しましたね、ウルトラ64は聞いたことはありますがプロジェクト・リアリティ

は初耳でした。

この頃主要据え置き機3機種共に持ってましてPSほどではないけど思い入れは結構あります、64はソフト本数は少ないですがどれも良作率が高くて後に繋がるシリーズを輩出してきたんですね。自分の持ってるソフトの中でも微妙だったのはヨシストとミリアン王女くらいでしたから、思えば64のサードソフトで持ってたのはボンバーマン2作(爆と上記の作品)だけであとは任天堂ソフトだけでした。

改めてソフトラインナップを見てるとRPGはかなり少ないですね、SFCは有名どこのRPGは大体持ってましたけど64は1本も持ってませんでした、というか64のRPGと言えばマリオRPG2改めてマリスト以外思い浮かびませんでした、主にRPGはPSでアクションは64と当時は無意識ながら住み分けていました。

64DDは当時の雑誌で見たことありましたがこんな形で販売されてたとは、64版ディスクシステムみたいなのを想像してましたがだいぶ違う感じみたいです。

ピカげんは自分が唯一ポケモン関連のゲームをプレイしたタイトルでした、マイクを使って黄色いで…ではなくてピカチューとコミュニケーションをとりながら箱庭マップを散策するのが楽しくてこちらが発した言葉に対して反応が変わるのは新鮮な感じでした。

どう森1作目は64なんですね、同じ年にGCが出るせいかGCが1作目だと思っていた時期もありましたから、自分が本シリーズに初めて手をだしたのはかなり先になりましてそこから大ハマりした経歴がありました。

はい!元の記事もボリューム満点でしたが、さらに大幅加筆修正しています。手の込みようは並の記事の比じゃないですw

N64のソフトは任天堂が突出しすぎてサードパーティ製はぼくもほとんど買いませんでした。

N64のRPGって本当に少ないんですよ。なので、ジャンルがRPGというだけで買ったタイトルもありますw

64DDは会員制という子供にとっては非常に高いハードルでの販売形式でした。何故こんな売り方をしてしまったのか・・・。

ピカげんは唯一ポケモン関連のゲームをプレイしたタイトルでしたか。それだけピカチュウとのコミュニケーションに惹かれたということかな。

どうぶつの森のGCスピード移植は驚きましたし、複雑な気持ちでしたw

64はゼルダのために買って、あとピカチュウ元気でチュウしかやらんかったのです。

しかも1999年くらいに買ったような気がします。

当時は結婚したばかりで、妻に夜中までゲームするっていうライフスタイルが受け入れられておりませんで、早く寝ろ!早く寝ろ!って言われて逆にストレスでした(笑)

そんなことを思い出すハードです。

64は名作が揃うまで時間がかかったハードですな。

スーパーファミコンのヒットで王者になって王曼?傲慢?になっちゃって頑固職人みたいになっちゃってたんですな(笑)

ある意味これがあったから、ゲームキューブやらwiiに繋がるわけで、まぁ今考えれば経験すべき歴史だったのかもしれませんね。

まぁwiiUはともかく、switchは好調でなによりですな。

つぐみさんにとってはタイミングが悪い時代だったんですねぇ。それにしても、この頃から奥さんの尻に敷かれていたんですかw

N64が本領発揮したのは1998年末からですね。それまでが本当に長かったので、それ以降はあっという間に感じます。

任天堂は商業的に失敗したハードも色々出していますが、その後の躍進を思うとすべて無駄ではなかったと思っています。

64愛のあふれる記事ですね!

僕も64が発売した当時、小学校でしたのでストライクな世代です。

今でも64タイトルは遊びたくなるタイトルが多いですw

個人的にはマリオカートは64が一番好き!

コントローラーを持ち寄れば4人対戦できるのはとても魅力的で、友達の家に集まって遊ぶことは多かったです。

スマブラとかどれだけ遊んだか分からないくらい熱中してましたw

ただ中学生になると周りはPSで遊んでる人が多くて、結局自分もPSを買ってもらい、そちらがメインになってしまいました(;^_^A

でも、64は集まって遊ぶのに適したゲーム機だったので1人か2人で遊ぶのはPS、友達と集まって遊ぶのは64みたいな感じで使い分けてました。

はい!めちゃくちゃ愛を込めてみました!w 64世代に届いたら嬉しいです♪

ぼくもマリオカートシリーズは64版が一番ハマりました。バグが多い部分も含めて大好き♪

4人対戦の魅力は大きいですよね。人数分のコントローラが揃うだけで4人対戦が出来るのは大きなアドバンテージです。

確かに中学生になると背伸びしたい年頃になってPSへ流れる人が多かったですねぇ・・・。何だか寂しかったです。

N64に対する思いの丈は以前に書くだけ書いたと思うので、あえて繰り返しません。でもやはり3Dスティックとマリオ64は時代の扉を開いたと思うし、何よりゲーム機がスペック以上に思想で作られた時代を象徴するハードだと思います。そして何だかんだ言いつつゲーム業界は任天堂を中心に回ってきたのだなと。これからはわかりませんが。

以上ですが、一応2、3突っ込みも。N64に積極的にソフトを出したのはイマジニアやケムコもそうだと思います。カルチャーブレーンも。戦力というか、大ヒットはなかったかも知れませんが、イマジニアがパブリッシャーとしてもたらした多様性は無視できないと思います。

そして、ゲーム機って単体だったら大赤字なんです。ハードだけで儲けを出そうとすると平気で値段が10万円とかになっちゃう。ハードメーカーが何で儲けているかというとソフトハウスから取っているロイヤリティなんです。

確かに当時の任天堂はゲーム業界を実効支配していてやりたい放題だったとは思いますが、ロイヤリティを取ること自体は正統な行為なので、「奪う」という表現はちょっと行き過ぎかなぁと思いました。確かにボッタクル商店だったかも知れませんし、そこを突いて「ロイヤリティは1枚あたり3ドル」とアピールしたのがトリップ・ホーキンスの3DOなんですが…。

N64は様々な発明がありましたね。その辺りはまた記事にしていきたいです。

イマジニアやケムコ、カルチャーブレーンに関しては記事に追記します。

奪うという表現も直しておきますので、これでお許しを。

本当に好きなんだなあ、というのが分かる記事ですね。書いても書いても書き足りない感が伝わってきます(笑)

以前も書きましたが自分にとってのベスト任天堂はディスクシステムの時代で、それはメトロイドやリンクの冒険という傑作ソフトに支えられていたもの。

なので、64がソフト不足に苦しんでも品質優先でソフト発売を急がなかったのは実にらしくて納得できます。

インディーでは未だにフォロワーが絶えない2Dメトロイドの系譜が途切れてしまっているので、

最近の任天堂の方針はどうなってるんだろうな、と自分的には思う所もありますね。

はい!1つの記事にどれだけ思いの丈をぶつけられるのか限界に挑戦してみました!w

水狐さんにとってのディスクシステムはぼくにとってN64や64DDになると思います。

2Dメトロイドは一応2017年にサムスリターンズが出ていますが、これはリメイクだし内容的にもイレギュラーかな?

完全新作の2Dメトロイドを早く出してほしいですね。

バンカズとドンキーに多くの時間を費やした思い出のハードですね。

私の周りはスマブラとセットで持ってる人が当時結構いました。

バンカズとドンキーはぼくにとっても思い出のゲームです。収集アイテムをすべて集めても隠しアイテムがないかと探索しまくってしまいましたw

スマブラはN64ソフトでは外せない一本だと思います。

先日コントローラを勢いで買ってしまい、本日、本体を購入!

幼い頃は、64を持っていなかったのでどんなハードなのか調べてこのサイトを見つけました。偶然、23日発売という奇跡にビビりました。幼い頃できなくて、やりたかった思いでを、この季節になり思い出して手に取ってしまったのかも。

とりあえずマリカーやります。どうぶつの森欲しいな!笑

おお!N64デビューを果たしましたか!?

そして、N64を調べていたら当ブログを発見したとはなんて嬉しい話なのでしょうか。

N64の誕生日に偶然購入されたのは何かのめぐり合わせなのかも!?

任天堂ハードの中で一番好きでしたね。コントローラーとかハードの見た目とかユニークで遊んでて面白いソフトばかりで今でも任天堂と言えばSFCと64ってイメージです。

その印象の根強いせいなのかwiiやwiiUやスイッチのゲームが自分にあんまり合わなくてPS4のゲームばかりしてます。

我ながらハードを買ってるのに実に勿体無いことをしてるもんです。

ルイマン3が出たら64やGCの頃を思い出しながら遊んでみますぜ。

個人的にもこの頃がピークなのでN64基準で任天堂を語りたくなってしまいますw

でも、もう4世代も前のゲーム機になるんですよね・・・。

最近はN64世代に向けたゲームもSwitch向けに色々出ているので熱が上がってきています。

僕もkentworldさんと同じように、N64でゲームの世界にどっぷりとはまり込んでしまった一人なので、kentworldさんのN64への愛が存分に感じられる記事に共感しっぱなしでした。

とても素敵にまとめていただきありがとうございます。

珠玉のタイトルも多い一方、あまり大きくないメーカーからの小粒タイトルも発売されており、またそれらも味があるタイトルが多く、どちらも記憶に残る、そんなハードでしたね。

なかなかそういったソフトたちに再び光が当たることがなく、難しいところもあると思いますが、いつかまた、64大相撲やゲッターラブ!!に会いたいです。

この記事で愛が伝わったようで嬉しいです♪

我ながらドラマチックな記事が出来上がったと思ってしまいましたよw

マイナーなN64ソフトについても色々と語りたくなってきますね。

64大相撲やゲッターラブ!!も妙に印象に残っています。老後に備えて中古ショップへ色々買ってN64ソフトをコレクションするかな♪

64ってこんなに厳しい状況だったんだ・・・。当時の僕のまわりではPSもセガサターンもあまり流行ってないレベルだったので、ここまで絶不調なのはビックリしました。FF7も64DDで出る予定だったんですね・・・。

kentさんの言う通り、子供からの支持は絶大でしたね。スマブラやマリカーは言わずもがな、時オカ、バンジョー、カービィ、ドンキー、ぶつ森、タイトルこそ少ないけど、良く攻略情報を話しながらまわりと遊んだもんでした。

スマブラ、マリカー、カービィ、ゴールデンアイは良くマルチプレイを遊びましたね。

今やぶつ森とスマブラは巨大コンテンツになってますし、少数精鋭作戦が今を支えてる気もします。あとやっぱ、任天堂って技術力ありますね。

追い込まれてもなんだかんだ復帰しますから・・・。WiiUの時もそうでしたし。

N64は3年目までは大苦戦して、4年目からはめちゃくちゃ濃いタイトルが続々と発売されました。

4年目以降はスマブラの存在もあって子供たちの支持率が非常に高かったと思います。

コロコロコミックの欲しいゲームランキングでもN64ソフトがしょっちゅう上位ランクインしていましたから。

どうぶつの森とスマブラを生み出したのはN64なので、これは後世にも伝えていきたいです。

任天堂はあらゆる面でズバ抜けていて油断出来ない会社です。一度追い込まれても復活するし、不死身説も出てきますw

64は世代によって印象がだいぶ違うゲーム機な気がします

自分は遊んだのが小学生の頃だったので、神ゲーしかない神ハードって印象です。

そうですね、ターゲット層に当てはまったら最高のゲーム機ですから・・・。ぼくは冷めた視点で眺める大人も沢山見てきたので肩身の狭い想いをしました。

次世代機と呼ばれたPCFXもあった

この時代があるからこそ任天堂の今につながっている…

そしてソフトの重要性を知ったハードでした(サードパーティ、そして自社開発)

値下がりするも手が出なかったな…マリオだけじゃ…

子供向けなイメージはポケモンがあの当時、化物だった(それもGBの時代)

ドリキャスも負けハードとなる、この後にDS、3DSが接見するとは思いも寄らない…小型が恒例

プレステ一強ではなし、MS社のX箱なども来襲、捨て身を図ったセガはソニックだけじゃ持ち味は出せず家庭用からの撤退を余儀なくされ、任天堂の底力が今にして観える

恐らくN64イメージを引きづったゲームキューブもそれは大変だったはず…

他のゲームと特異なイメージが付きつつ独自な路線傾向にあった様に想う

その内、レザー光等のようなもので3Dキャラが画面から本当に出てくるゲームとか、任天堂は出してきそうだ、生きてるうちに観てみたい限り。

この記事観てスーファミやって想ったこと

64の時代にソフトのクォリティー高めるためをメーカーが出す本数が制限されてた…(優遇された古巣メーカーはこれに当てはまらなかったらしい)

何故にそんなこと?と思ったのだが、同じようなゲームが乱発されていたSFCは

大きな企業は部隊も大きく、一度作ったシステムをキャラやストーリーを変えて流用出来るから安易なものが出来る

小さいメーカーはそうも行かないだろうから利益を出すにしても大変だったはず…、(大きい所に客が集まるのは当然の流れ…(それに胡坐かいて失敗してるメーカが多いのが今の時代))

製品のクォリティーだけじゃなしに任天堂は虚弱なメーカーに利益が出る様に考えたんじゃないかと思ってしまった、ロイアルティーな部分じゃなく分配的な意味。

勿論、自社ハードの品質を高めてユーザー獲得するのが一番な理由だろうけど。

バーチャボーイ等の失敗もあるけど、何より任天堂は他がやらない先を目指す姿勢が常にあって素晴らしい、あと子供の頃だが、ファミコン壊れて無償で直してくれたのは今でも忘れない。ユーザー目線の精神。

Wiiの歴史を知りたくてこのサイトにたどり着きました。

他のハードの歴史も読ませてもらいました。

凄い知識ですね。大変勉強になりました。

任天堂信者だった関連記事も読ませてもらいましたが、任天堂愛、64愛が凄い!w

自分も64には思い入れがありますね。

PSとSSが出た時は高校生。

クラスメイトの多くが購入しており、真っ二つにわかれていました。

しかし、任天堂からその2機の倍、64ビットのハイスペックマシーンが発売されることは既に発表されていたので、「ファミコン、スーファミ同様、また任天堂王国になるんだろう」と2機にはさして興味も無かったです。

それに「ソニーがゲーム?どうせコケるんじゃないの?」と当時は違和感がありました。

そして64発売。

その後、値下げCMを見て飛びついて買いました。

(ちなみにそのCMは、昨年逝去した竹内結子。)

なかなかソフトが充実しないので、当時は不思議でしたね。

各社のビジネス戦略等、いろいろな大人の事情を知る由もありませんでしたから。

結局、買ったソフトは全部で5~6本ぐらいだったかなぁ。

2000年が傑作揃いとのことですが、2000年と言えば、忘れてはならないのが「バーチャルプロレス2」。

未だにプゲーの最高峰とも言われているゲームです。

この「2」のときは、社会人になっていたのであまりやり込まなかったんですが、約2年前の前作「バーチャルプロレスリング64」は相当やり込みました。

スーファミのファイプロシリーズもかなりやり込みましたが、人生で一番やり込んだゲームと言えば、間違いなく「バーチャルプロレスリング64」ですね。

当時としては圧倒的なグラフィックと、マニアも唸るディープなつくり込み。

制作者のプロレス愛が凄かった。ファイプロ以外でここまでプロレス愛のあるゲームに驚きました。

ファミ通の浜村編集長って言ったかなぁ。彼はプロレス、ファイプロ好きで、ファイプロのレビューではいつもひとりだけ満点に近い点数。

その彼が「バーチャルプロレスリング64」に満点に近い点数をつけていたので、発売日と同時に買いました。

あの時は学生最後の冬休み。暖かい部屋で一日中バープロ三昧。楽しかったなぁ。