どうも!KENT(@kentworld2 )です!

本記事ではファミリーコンピュータの歴史を振り返っていきます。

日本のコンシューマーゲーム市場を作り上げたと言っても過言ではないファミリーコンピュータ。

一体、当時はどんな歴史を積み重ねて来たのでしょうか?

目次

ファミリーコンピュータとは?

ファミリーコンピュータ(以下、ファミコン)とは、1983年に任天堂が発売した家庭用ゲーム機になります。

特徴的なのが、カセット交換式であること。

任天堂はファミコン以前にもカラーテレビゲーム、ゲーム&ウオッチなどのゲーム機を発売していました。

しかし、これらのゲーム機は一体型で、ゲームハードとゲームソフトが一緒になっていたんです。

一体型だからこそ実現した遊びはありましたが、内蔵されているゲームソフトに飽きてしまったら最後。それ以上話題になることはありませんでした。

一方、ファミコンの場合はゲームソフトが別売りになり、異なるカセットを挿入することで全く新しいゲームが楽しめるようになったんです!

それでいて価格は約15,000円と同時期のゲーム機よりも遥かに安く、大ヒットを記録しました。

ここからはファミコンの歴史を西暦順に語っていきます。

1983年:ドンキーコングが家で遊べるゲーム機としてアピール!

1983年7月15日、ファミコンは発売されます。

同日に発売されたのは以下の3タイトル。

・ドンキーコングJR.

・ポパイ

なんと3タイトル中2タイトルが「ドンキーコング」の関連作だったんです!

それもそのハズ。当初のファミコンは「ドンキーコング」を家でも楽しめることをウリにしていたからです。

1981年にアーケードで展開された「ドンキーコング」。

ゴリラにさらわれたお姫様を救う2Dアクションゲームですが、それまでのアーケードゲームにはなかった明確な目的を持たせたことで大ヒットを記録しました。

ゴリラにさらわれた姫を救うんだ!

そんな目標を持ちながら100円を何枚も注ぎ込むゲーマーを世界中で生み出すことに成功しました。

しかし、「ドンキーコング」は難易度が高く、1回のプレイで全ステージをクリアするのは至難の業です。

おまけに2周目以降の高難易度モードも用意されているので、そちらも極めようと思ったらいくらお金があっても足りません。

それだけにファミコンとゲームソフトを購入することで好きなだけ家で楽しめるのは大きな魅力でした。

1984年:サードパーティ市場を開拓!

サードパーティ

ハードメーカー以外のゲームメーカーを指す用語で、ゲーム機のソフトラインナップに多様性を持たせるうえでは欠かせない存在です。

が、1980年代初期の国内ゲーム市場ではどこのゲームハードもサードパーティを募ることはありませんでした。

そんな中、任天堂はファミコンで初のサードパーティを獲得することに成功します。

それがハドソンとナムコ!

ハドソンは1984年7月に「ナッツ&ミルク」「ロードランナー」を。

ナムコは1984年11月に「ゼビウス」を発売します。

すると、「ロードランナー」と「ゼビウス」が揃ってミリオンセラーとなったんです!

当時のファミコンは130万台程度の売上だったので、驚異的な装着率でした。

大ヒットの背景としてオリジナルのパソコン版、アーケード版が絶大な人気を誇っていたというのもありますが、それにしても凄い・・・。

これ以降、タイトー、コナミ、カプコン、ジャレコなどがファミコン市場に参入。

今も続く日本のコンシューマーゲームの土台を作り出すことに成功します。

しかし、任天堂はサードパーティ各社に年間発売タイトル数を制限することにしました。

何故かと言うと粗製濫造を恐れていたからです。

1982年当時、アメリカではアタリ社が開発した家庭用ゲーム機が大ヒットを記録していました。

が、サードパーティの品質管理を怠ったことで質の低いゲームが大量に投入され、あっという間に市場が衰退してしまったんです。

この現象はアタリショックと名付けられ、今もなお語り継がれています。

アタリショックならぬファミコンショックは起こしたくない!

そんな強い思いから任天堂はサードパーティ各社に制限を設けることにしたんです。

しかし、あまりにも厳しい制限にサードパーティからの不満が日に日に強くなるのでした・・・。

1985年:ファミコンが社会現象に!?

順調に市場を拡大していくファミリーコンピュータ。

この時点でそれまでの家庭用ゲーム機を上回る販売台数を記録していましたが、1985年9月にとんでもないタイトルを生み出します。

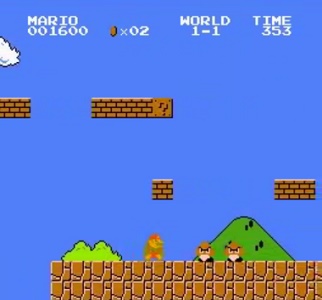

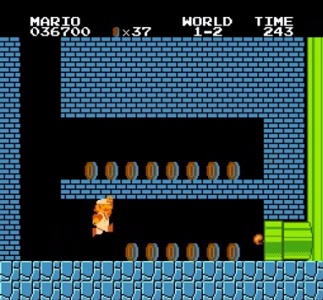

それがスーパーマリオブラザーズ!

国内だけで累計681万本を売り上げる空前の大ヒットを記録し、社会現象と言えるほどの大ブームを巻き起こします。

大きな特徴だったのが、横スクロール方式を取り入れたこと。

それまでのゲームは1画面固定式で、画面の端に行ったら反対側へループするようになっていました。

ところが「スーパーマリオブラザーズ」の場合、画面の端に行こうとすると画面がスクロールして様々なギミックや敵が現れるんです!

さらに地下通路や雲の上といった隠しエリアも満載で、従来のゲームとは比べ物にならないくらいステージが入り組んでいました。

それがプレイヤーの探究心を掻き立て、子供を中心に爆発的な人気を記録するきっかけとなったんです!

かくいうぼくも「スーパーマリオブラザーズ」を初めてプレイした時はワクワクの連続でした。

確かに難易度は高いんですが、1ステージの中に沢山の要素が隠されているからめげずに続けたくなったんですよ。

下からブロックを叩くことで出てくるキノコ。

秘密の地下通路に繋がる土管。

天井裏に隠されたワープ土管。

隠し要素を挙げだしたらキリがなく、単にステージをクリアするだけではなく、各地を探索することに楽しさを見出していました。

本作の発売以降、横スクロールアクションゲームは怒涛の勢いで発展を遂げていきます。

フォロワータイトルを挙げだすとキリがなく、様々な形で派生していきました。

1986年:ファミコンバブルが到来!

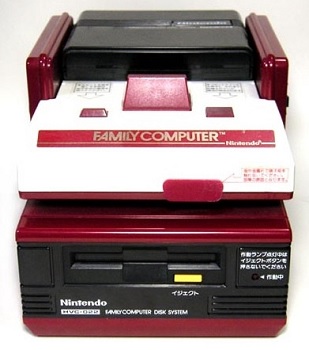

ディスクシステムで広がるゲームの可能性

「スーパーマリオブラザーズ」が社会現象となった1980年代中盤。

ファミコンは容量不足という問題に直面していました。

ファミコンはROMカセットを供給媒体にしていたんですが、容量を増やすとコストが嵩むという問題が付きまとっていたんです。

そこで誕生したのがディスクシステム。

ファミコンの下にドッキングする外付けゲーム機で、ディスクカードを供給媒体にすることで大容量化を実現しました。

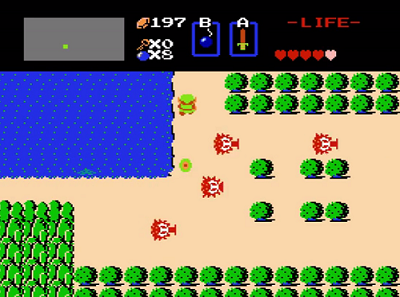

目玉タイトルとなったのが「ゼルダの伝説」。

本作はトップビューで展開されるアクションアドベンチャーゲームになります。

特徴的なのが、8×16マスで構成された広大なフィールドと8種類のダンジョンを自由に攻略できるゲームデザイン。

従来のファミコンソフトでここまで大規模なゲームデザインは実現出来なかっただけに、当時としては衝撃的でした。

さらにディスクシステムは書き換え機能を実現。

販売店に設置されていたディスクライターという自動販売機にディスクカードを挿入することで異なるゲームを安価で書き換えることが出来たんです。

これによって囲い込み戦略も成功します。

しかし、ディスクシステムは長続きしませんでした。

大きな要因となったのが、ROMカセットのコストダウン&大容量化。

ディスクシステム発売当時の容量はROMカセットと比べて3倍以上も上回っていました。

が、僅か半年後には2メガビットのROMカセットを採用したFC「がんばれゴエモン!からくり道中」が発売されたんです。

ディスクカードの容量は両面で112キロバイトである一方、「がんばれゴエモン!からくり道中」は250キロバイトなので、早くもダブルスコアが付いてしまいましたw

その後も大容量のROMカセットを採用したファミコンソフトが続々と発売され、ディスクシステムはあっという間に役目を終えてしまいます。

コンシューマーゲーム市場の歴史を変えた伝説の名作が誕生!

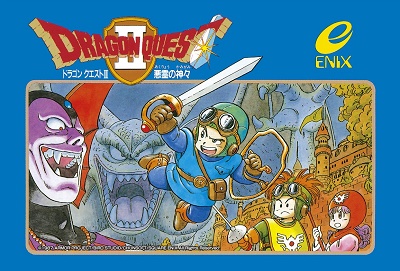

任天堂がディスクシステムへと移行する中、エニックスから伝説の名作が誕生します。

それがドラゴンクエスト!

本作は家庭用ゲーム機では初となるRPG(ロールプレイングゲーム)になります。

特徴的なのが、敵キャラクターであるモンスターを倒すことで経験値とお金が蓄積され、レベルが上ってステータスがアップすること。

ステータスがアップするとそれまで苦戦していたモンスターも簡単に倒せるので、プレイヤースキルに依存することなくストーリーを進められるようになりました。

それまでのゲームはプレイヤースキルありきだったので、これは当時としては画期的なことだったんです。

「ドラゴンクエスト」は1作目にして150万本以上を売り上げる大ヒットを記録します。

ファミコンバブルによって大ヒット作が連発!

「スーパーマリオブラザーズ」によって社会現象にとなったファミコン。

1986年頃には「スーパーマリオブラザーズ」の次を求められるようになり、発売されるタイトルの多くが大ヒットを記録します。

人気アニメを題材にした「忍者ハットリくん」「ドラえもん」「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大魔境」「北斗の拳」「ドラゴンボール 神龍の謎」。

オリジナルシューティングゲームの「スターソルジャー」。

後に定番化した野球ゲームの「ファミリースタジアム」。

高橋名人が主人公の「高橋名人の冒険島」。

ハードな2Dアクションゲームの「光神話 パルテナの鏡」「メトロイド」「スーパーマリオブラザーズ2」。

前述の「ゼルダの伝説」「ドラゴンクエスト」。

ザッと挙げてみましたが、なんと、ここで挙げたすべてのタイトルが1986年に発売され、いずれも100万本以上を売り上げているんです!

ファミコンバブルだったのもありますが、1年間に10タイトル以上もミリオンセラーを生み出すとは恐るべし!

1987年:ファミコン最大のライバルが誕生!

ファミコン発売4年目となる1987年。

当時のゲーム市場は光の速さで技術が進歩していったので、この時点でファミコンは旧式化が進んでいました。

当時はアーケードゲームがまだまだ強く、「アーケードのゲームをいかに完全移植できるのか?」が大きなステータスだったんです。

そういう意味でファミコンの性能は厳しいもので、最先端のアーケードゲームを完全移植するのはほぼ不可能でした。

そんな中で発売されたのがPCエンジン。

本ハードはハドソンとNECホームエレクトロニクスの共同開発によって生まれたゲーム機になります。

ファミコンと比べてCPU・グラフィック・サウンドが大幅に強化されており、当時最先端だったアーケードゲームを移植しやすい作りになっていたんです。

加えてハードメーカーであるハドソンがファミコンで培った人気タイトルを続々と発売。

「ボンバーマン」「高橋名人の冒険島」などファミコンでお馴染みのタイトルはもちろん、「天外魔境II」「THE 功夫」などオリジナルタイトルも続々と生み出します。

結果、国内だけで750万台を販売。

ファミコンの半分以下ではありますが、2番手のゲーム機として健闘しました。

1988年:さらなるライバルが誕生するも真打ちがお出まし!

さらなるライバルが誕生!

1988年、ファミコンにさらなるライバルが誕生します。

それがメガドライブ!

セガが送り出す次世代ゲーム機で、16ビットのCPUが大きな特徴となっていました。

国内での販売台数は約350万台とPCエンジンの半分すらも売れませんでしたが、欧米では人気が爆発。

なんと、全世界累計売上は3,400万台を突破したんです!

その大きな要因となったのが1991年に発売された「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」。

「スーパーマリオブラザーズ」のような横スクロールのアクションゲームですが、そのスピード感が欧米では絶大な支持を得ることになり、爆発的な売上を記録します。

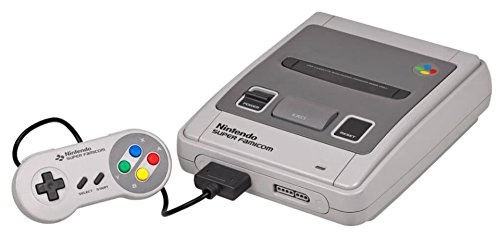

ついにスーパーファミコンがお披露目!

PCエンジン、メガドライブ。

次から次へとポストファミコンが出現する中、任天堂から真打ちが発表されます。

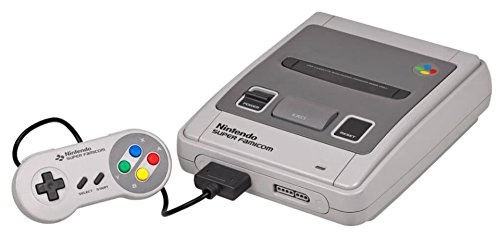

それがスーパーファミコン!

ファミコンの後継機で、「スーパーマリオブラザーズ4」「ドラゴンクエストV」が発売されるとアナウンスされます。

当初の発売予定は1989年7月。

しかし、開発の遅れから1989年7月→1989年秋→1990年11月21日と延期を繰り返すことになります。

メガヒットタイトルが続々と誕生!

なかなか後継機を発売できない中、下火となるファミコン市場。

しかし、そんな中でメガヒットタイトルが続々と誕生したんです!

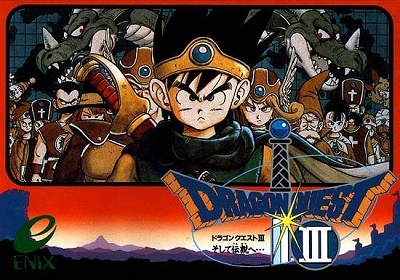

1つ目は「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」。

人気シリーズとなった「ドラゴンクエスト」シリーズのナンバリング3作目ですが、累計380万本以上を売り上げる爆ヒットとなります。

その人気ぶりは発売日前日に行列を作るほどでした。

ゲームとしても3作目にして完成形に達し、「ドラゴンクエスト」の基礎を完成させます。

そして、この頃からゲームにおけるストーリーとの向き合い方が変化していったんです。

それまでのコンシューマーゲームはアーケードスタイル型が主流で、コインを投入して短時間で楽しむゲームを家の中で好きなだけ楽しむのが基本形でした。

ところが「ドラゴンクエスト」シリーズの大ヒットによってゲームという媒体を通じて一本の長いストーリーを体験する方式が主流となったんです。

ストーリー性はゲーム機の性能が上がるにつれて高まっていき、ユーザーの価値観を変えていきましたが、これ以上語ると話が脱線するのでこんなところにしておきますw

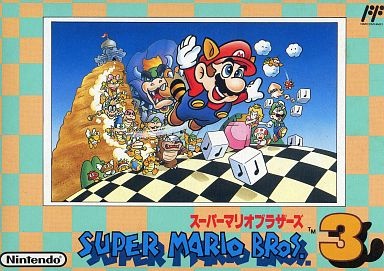

2つめは「スーパーマリオブラザーズ3」。

前作はディスクシステムでの供給でしたが、今作はROMカセットでの供給となり、その影響で384本を売り上げてV回復を果たします。

ゲームとしての完成度も極めて高く、前作を大幅に上回るステージ数を実現しました。

ドラゴンクエストIII、スーパーマリオブラザーズ3。

いずれもシリーズの中で特に高い評価となっていますが、奇しくもファミコン後期となる1988年に発売されたんです。

1990年:スーパーファミコンがついに発売!

1990年。ついにスーパーファミコンが発売になります。

1年以上の延期となりましたが、さすが王者任天堂の最新ゲーム機。

ファミコンとの互換性がないにも関わらず発売直後から爆発的な売上し、バトンタッチに成功します。

累計販売台数はファミコンには及びませんでしたが、ユーザーからの人気は根強く、当ブログで調査した人気ゲーム機ランキングでは首位となりました。

MGM読者が選ぶ好きなゲーム機ランキング!首位になったのはあの名機!

1991~1993年:入門機として人気を博す!

スーパーファミコンが発売され、役目を終えると思われていたファミコン。

しかし、国内だけで2,000万台近く普及したゲーム機ということでソフト供給はまだまだ続きます。

1991年には151タイトル。1992年には92タイトル。1993年には53タイトルも発売されました。

ハードメーカーである任天堂もスーパーファミコンと並行してソフト供給を続行。

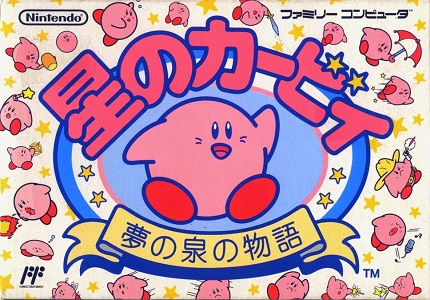

「星のカービィ 夢の泉の物語」「ファイアーエムブレム外伝」などを発売した他、「ゼルダの伝説」などディスクシステムで展開されていたタイトルのROMカセット版を発売します。

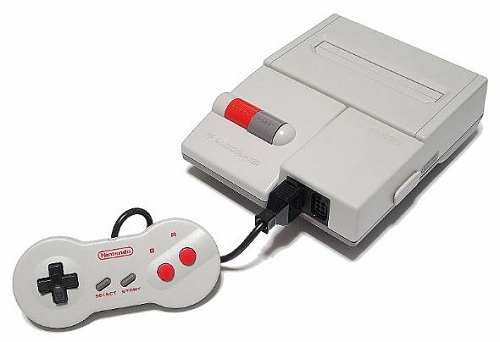

さらに1993年12月にはニューファミコンというモデルチェンジ版を発売。

価格は7,000円とお求めやすいので、入門機として根強い人気を博しました。

なんと、2003年まで実に10年間も生産が続いていたんです!

2003年といえばゲームキューブやプレイステーション2全盛期なので、どれだけ時間が経っているのかよく分かることでしょう。

1994年:ファミコン最後のタイトルが発売!

スーパーファミコン発売から4年後の1994年。

それまでボソボソと続いていたファミコン市場が終焉の時を迎えます。

最後に発売されたのが「高橋名人の冒険島IV」。

さすがに1作目のようなミリオンセラーとはなりませんでしたが、ファミコン最後のタイトルとして名を残すことに成功します。

2004年~:ファミコンが再ブームに!?

2003年に生産終了したニューファミコン。

時代はゲームキューブやプレイステーション2へと移り変わり、ファミコンは過去の物となるハズでした。

ところがこの頃からファミコンを始めとするレトロゲームに人気が付き始めます。

第一点火となったのが2004年にゲームボーイアドバンスで展開された「ファミコンミニ」。

ファミコンソフトの移植タイトル群になりますが、当時のパッケージをモチーフにした箱などがレトロゲーマー心をくすぶり、「スーパーマリオブラザーズ」は100万本に売り上げます。

2006年にはWii向けにバーチャルコンソールが展開。

インターネットに接続することでファミコンソフトをダウンロードできるようになり、Wiiでレトロゲームを楽しめたんです。

その後、バーチャルコンソールは3DS/Wii U向けにも展開。

そちらでもファミコンソフトが人気を博します。

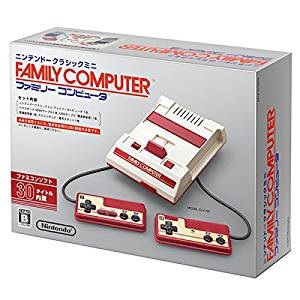

2016年には「ニンテンドークラシックミニ ファミコン」が発売。

こちらはファミコンのミニチュア版で、ゲーム機の中に30本のファミコンソフトが内蔵されていました。

インテリア家具的な側面も強かったことから大ヒットを記録します。

本ハードの人気を受けて翌年の2017年には「ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン」が発売。

さらに他社が追随してネオジオ ミニ(2018)、プレイステーション クラシック(2018)、メガドライブ ミニ(2019)、PCエンジン ミニ(2020)を発売。

発売から35年が経過したファミコンはミニチュアゲーム機ブームを巻き起こします。

2018年には「ファミリーコンピュータ Nintendo Switch Online」がSwitch向けに展開。

Switchのオンラインサービスに加入することで対象のファミコンソフトを好きなだけ楽しめるほか、フレンドとオンライン対戦・協力プレイができるようになりました。

大人になるとかつてのように友達を集めて家でファミコンソフトを遊ぶことは簡単には出来なくなります。

それがオンラインによって場所を選ばずに友達とファミコンソフトを遊べるようになったのだから良い時代になったもんです。

全体のまとめ

以上!ファミコンの歴史を振り返ってみました!

コンシューマーゲーム市場が今もなお続いているのは本ハードあってこそなので、とても偉大なゲーム機だと思います。

ぼく自身も本ハードで初めてゲームに触れたので、とても思い入れ深いゲーム機です。

現在は様々な形でファミコンソフトに触れられるので、気が向いた時に楽しみたいと思います。

| FC | SFC | N64 |

| GC | Wii | Wii U |

| Switch | GB | GBA |

| DS | 3DS | 64DD |

| PS1 | PS2 | PS3 |

| PS4 | PSP | PSVITA |

| MD | SS | DC |

| Xbox | Xbox 360 | Xbox One |

| PCE | WS |

僕はファミコンが大人気になる前に購入したので、比較的容易に手に入れることが出来ました。ゼビウスがテレビで出来る事が当時は胸熱で、ゼビウスの無敵モードが見つかった時はクラスで大騒ぎでした。

今回の記事にあるゲームは殆どプレイしています。スーファミの頃はPCゲーマーだったので、コンシューマー機では思い入れのある機種のひとつです。

それは先見性がありますね!そうか・・・大ブレイク前にゼビウス目当てで購入されたのですね。ゼビウスも隠し要素が多くて気になって何度もプレイしてしまいますね。

今回の記事では代表的なタイトルを挙げましたが、さすがkiyoppyさん。ほとんど網羅していましたか!?

そんな凄いゲーム機だったんですか!?

fc時代の頃、まだ生まれてなかったので知りませんでした笑

この記事が参考になったら幸いです。ファミコンは日本では実質的な元祖コンシューマーゲーム機と言っても過言ではない名機だと思います。

お疲れ様です。FCは今のコンシューマの基礎を生み出し育てた偉大な機体ですよ。ソフトもSマリオドラクエは現在もシリーズ化が進む作品です。スイッチで配信されているインディーズ作品はFCを遊んだスタッフが数多いるはず。

影響力は計り知れない。

本ハードで生まれた大ヒットシリーズの中には今も第一線で活躍しているケースが多いですよね。

スーパーマリオとドラクエは代表的な例だと思います。

今やインディーズゲームでファミコンライクな新作を楽しめるようになったのですから良い時代になりました。

こんにちは。

熱い記事ですね~

そう言えば当時、友人から

「今度ゲームセンターのドンキーコングが家のテレビで遊べるのが出るらしい」

と聴いてファミコンの発売を知りましたね(笑)

でも、私が最初に手に入れた据置ゲーム機は、

エポック社のスーパーカセットビジョンで、

多分ファミコンは1986年頃だったと思います。

当時は何と言っても高橋名人ブームじゃないですかね~

あと、細かい事ですけど

1986年の項の「スターソルジャー」はファミコンオリジナルなので、

アーケードで出たというのは、85年にFCで出た

「スターフォース」(アーケード版はテクモ)じゃないですか?

すいません(謝)

今回もかなり熱い記事になってしまいました!

当時の価値観からしたらドンキーコングが家で好きなだけ遊べるのは大きな魅力ですよね。

スーパーカセットビジョン→ファミコンという入り方は珍しいですね。

1986年頃のファミコンブームは数字を見ただけでも凄さが伝わってきます。

スターソルジャーの件は失礼しました。訂正しておきます。

え~私は

「ソードm5(エムファイブ)」またの名を「タカラゲームパソコン」→「ファミコン」

でしたよ。ファミコンの前にホビーパソコンの方を先に『退院祝い』として買ってもらっていたのでした!このパソコン、普通のそれと違ってカセット交換でゲームが遊べて、そのラインナップにはなんとナムコの作品が並んでいたんですよ!!当時あの「ディグダグ」が通常のパソコン以外としては家庭でプレイできる唯一のマシンだったんです!!そんなタカラゲームパソコンに私はつい飛び付いてしまいましたとさ。半年後にファミコンが登場するのも知らずに&待ちきれずに!

スーパーマリオが大ブームになる前は、ですが、

スーパーカセットビジョン(SCV)はそこそこ売れてましたよ~

ファミコンを持ってる人はもちろん多かったですが、

SCVも何人かいて、

セガのゲーム機を持ってる人がほとんどいなかった、

というかメガドラが出るまでは

近所のオモチャ屋で見たことが無かったです。

オモチャ屋のゲームソフトの棚では、

FC:SCVの割合は8:2くらいの割合だったような(笑)

ファミコンはオモチャ屋だけでなく、

文房具屋でも売ってましたしね~

当時の売上データは拾いにくいので参考になります。

現代のゲーム機でポジションを表すと3DS/PSVITAみたいな感じかな?

ファミコンってどうしても大ブーム後ばかりが語られがちなので当時の話は貴重です。

懐かしいですね?当時小学生低学年で、ファミコンブームと一緒に成長した世代なので、ゲームプレイすることが人生の当たり前と刷り込まれて生きてます?(笑)

僕が買って貰えたのは遅かったので、余計にゲーム欲が強いのかも。

ツインファミコンからスタートのファミコン人生でして、ディスクシステムの「プロレス」は物凄い印象深いですねぇ?

話変わって、SNKセールでPS3「

メタルスラッグコンプリート」を約300円でダウンロードしました?また順調にゲームが増えていきます?幸せ??

hanatakaさんもゲームと共に育ってきた感じですね♪

なかなかゲームを買ってもらえなかったのであれば、反動でゲーム欲が強まるのも分かりますw

ぼくもそういうところがありますので。

メタルスラッグコンプリートが300円って安すぎる!良い買い物だと思います♪

アーケードで人気を博したのは「スターソルジャー」じゃなくて「スターフォース」ですね。

「スターフォース」はテクモがアーケード用に開発したもので、それをハドソンの中本さんが移植し、第1回ハドソン全国キャラバンに使用したという経緯があります。

そこに触発されて、ハドソンがオリジナルで作成したものが「スターソルジャー」です。これが第2回全国キャラバンに使用されましたから、開発期間はわずか1年未満!これでミリオン売るんだから、良い時代です( ´ ▽ ` )ノ

なんか揚げ足取りの発言みたいになって申し訳ないです(^_^;)

でも、kentさんの記事は速報性もあり、アーカイブスとしても秀逸なので、いつも楽しく興味深く拝見させていただいてます(*^ω^*)

これからも体調に気をつけながら頑張ってください。

失礼しました、急いで書いていたのもあって脇が甘かったです。すみません、訂正しましたm(_ _)m

詳しい解説もありがとうございます!

この記事は永久保存版的な内容にしたくて書いたので、間違っているところを正してもらえるのは助かります。

うわー、ファミコンだ!これはじっくり読みたい記事ですね。読了後、また改めてコメントしたいと思います!

ファミコンソフトは130から150種類くらい遊びました(先日、本とにらめっこして数えました)。家庭用ゲームというものがまだ一般的ではない時代だったので、どのソフトも魅力的に映りましたね。数が多い分、中身が‥ってソフトも多かったですが(笑)

ゲームの情報にしても、ネットとかで手軽に溢れている訳ではなかったので、友達の家で知らないゲームをみるとワクワクしました。

何故か記憶にあるのが、友達の家で遊ばせてもらったスーパーマリオブラザーズの1-1の途中でゲームオーバーになった悔しさを、小学校1年生の朝の会か何かで発表した謎の思い出です(笑)。

おお!そんなにもプレイされていましたか!?

そこまで来ると立派なファミコン博士だと思います。

確かに今となっては別の意味で凄いクオリティのタイトルが数多くありますが、そういうゲームを友達と突っ込みながらプレイするのが面白かったりw

友達の家で全く知らないゲームをプレイするワクワク感、分かります。あれは当時ならではのワクワク感がありましたね!今となってはどうしてもネットで情報を仕入れることが出来ますから、余程のマイナーじゃない限りは知っていたりします。

スーパーマリオブラザーズの話を朝の会でされるとは・・・聞いてみたかったなぁ笑

初めてドラクエ3をプレイした時、RPGというジャンルを理解しておらず、仲間も連れずに城外に出て、スライムとおおがらすの団体に蹂躙された苦い思い出ww

どうしたらジャンプできるの??

避けれないじゃん→糞ゲー確定まで数分だったww

翌日登校して友達に話したら、あれこれ教えてくれて初めて理解した

まさか、一生の趣味になるとはw

当時の思い出を話してくれてありがとうございます。

全く新しいジャンルに初めて出会う時ってそういうものなのかも知れませんね。

最初は常識すらも分からないものですから。ジャンプが出来なくてストレスなのはよく分かりますw

ファミコンが長かったのは他にライバルがいなかった事が大きいな。

ゲーム機ピコピコファミコンといずれも一般的に示すのはファミコンのことであり、PCエンジンもセガハードも、所詮ファミコンであったわけだな、

一部のゲームマニアや知らずに買ってこられたユーザーは他機種も所持していた訳だが、ほぼほぼカセット貸し借りやらソフトだけ持って行ってと言うケースは極めて希な話。

それだけファミコンしかなかったと言って良い。

現在で言うならばiPhoneのシェアみたいな物かね。

呼称はスマホの方が人気かも知れんがね。

2003年まで続いていたのはいわゆる互換機対策らしいな。

当時に再ブームになったのは光ディスク3Dポリゴンばかりになり、軽快にプレイできる面が見直されたのだろうかね。

個人的には倒産のおもちゃ屋や中古屋が倉庫整理していた時に邪魔だから安く売っていたら、懐かしいと買い集めるユーザーのコレクション魂に火をつけただけに思うのだが。

当時は今のようなゲーム機戦争と言えるほど各社が競い合っている感じじゃないですもんね。

記事では触れませんでしたが、ファミコンは一時期ゲームの代名詞的な存在でした。

お母さんたちは他社のゲーム機をひっくるめて全部ファミコンと言っていましたからw

特に男だと童心に帰りたくなる時があります。最新ゲームをプレイしてのゲーム疲れもあると思いますが、ファミコン再ブームの背景は団塊ジュニア世代が童心に帰りたくなったのも大きいんじゃないかと思います。

ファミコンはどこにも売ってなくてセガマークⅢで妥協した思い出がw

これはこれですごく楽しんだんですがファミコンが買えてからはお蔵入りに……

セガマークIIIで妥協されましたか。そしてファミコンを買えてからは・・・うう、セガ(泣)

お疲れ様です。

ファミコンは生まれて初めてのゲームなので、自分もかなり思い入れがあります。思い浮かべてもマリオ3、ドンキーコング、ポパイ、カービィ、熱血格闘伝説、ロックマン4、魂斗羅、キングコング2、かんしゃく玉にいっきなどなど…好きなソフトも多く、多分スーファミより遊んでたかも。

自分の中では間違いなくレジェンド級のゲーム機です。

ぼくもスーファミよりもプレイしていました!

スーファミは買ってもらえるのが遅くてすぐN64へ移ってしまったんですよ・・・その間、僅か2年でしたw

一方、ファミコンは生まれた頃から家にあったので2歳位から延々とプレイしていましたね。

カセット式のTVゲームは日本だと木こりの与作で有名なカセットビジョンが先ですね(欲しかったけど手が出ませんでした)

解像度が50×60程度(ドットがカーソルサイズ)で8色単音というたまごっち以下の性能でしたのでファミコンが出たときの衝撃は測り知れませんでした

当時ゲーセンでも一際異彩を放っていたドンキーコングがそのまま家で遊べるなんてまさに夢の機械

当時の任天堂といえば、スーパーマリオはパックランドとスーパーパックマンの複合、ゼルダの伝説はハイドライドとドルアーガの複合、メトロイドはバラデュークの引用と他所で流行ったゲームを取り込むのがうまいなぁという印象でしたが、とにかく完成度というか面白さのレベルが桁違いで、元になったゲームが起源を主張できない(しても意味がない)有無を言わせぬ傑作が目白押しでまさに神ハードという感じでしたね

なかでもディスクシステムは夢中になって遊びまくり、しまいには中身を解析して改造しまくりましたね

お陰で家に残ってるのは改造されまくった残骸のみで元の姿は影も形もありませんがそれも含めて良い思い出です

あぁ懐かしい

実は任天堂って完全にイチから作り上げたのではなく、その前に土台となるハード・ソフトが他社から出ているんですよね。

0を1にしたというよりは1を100にしたという方が適切かな。どちらも凄いことだと思います。

って当時、ディスクシステムの中身を解析したんですか!?

凄いメカニックですね・・・当時の時点でかなり大人だったのかな?ぼくは今でもそんな技術がないので尊敬しますw

『任天堂といえば、スーパーマリオは《パックランド》と《スーパーパックマン》の複合、ゼルダの伝説はハイドライドと《ドルアーガ》の複合、メトロイドは《バラデューク》の引用と他所で流行ったゲームを取り込むのがうまいなぁという印象でした』

この方があげているこの中で《》で挟んであるのは全てナムコ製のゲームですよ。

すると任天堂がアイデアを採用した数々のゲームを“一から開発した”ナムコはやはり凄いゲームメーカーだったってことかな?

スーマリの元が「パックランド」だったという意見は盲点だった。確かに横にスクロールするジャンプアクションゲームだもんな。

記事長っ笑笑

ちょっと世代より下だと思うのにケントさんはファミコンに思いいれがあるのが好印象です笑

当時ファミコンはバブルの時代も手伝ったのかどんどん値段も高騰化してて子供ながらに一本買うのがやっとで、当時にもファミコンの中古屋があってよく探してましたね!

苦労して親にねだったりして買ったソフトがクソゲーだったときのショック

いろんな激ムズゲーをやりましが

ミシシッピー殺人事件を推理が好きなので買ったときは子どもながらに衝撃でしたね

ただ子供の頃はクソゲーをまじになってやるんです

そして貸し借りが多くてよく借りパクがある為に大きくマジックで仲間を書くんです

しかし任天堂は過去の遺産の再利用がうまいなーと思います

まさかスイッチで今の子供がファミコンをできるようにするとは

今回もめちゃくちゃ長い記事になってしまいましたw

確かにぼくはファミコン直撃世代ではありませんが、親が楽しんでいたので物心ついた頃には家にファミコンがあって楽しんでいました♪

実は、思い入れとしてはスーファミ以上にあるんですよー。

ぼくがファミコンソフトを買ってもらえる頃にはワンコインで売られていることも多かったんですが、全盛期はそんなことなかったですもんね。

高値で買ったゲームがクソゲーだった時のショックは計り知れません。

クソゲーでも子供だったらマジでプレイするの分かります。次第に感覚が麻痺してクソゲーであることを忘れてしまったりw

借りパクは何度かされましたねぇ。貸し借りのトラブルは何度もありました。マジックで名前を記入すればそういうトラブルを防げるのでうちも書きましたよw

ホント、任天堂はファミコンの資産を有効活用していますね。記事で近年の再利用を振り返ってみて再確認しましたw

クソゲー、いや“期待ハズレゲー”で私が今でも真っ先に思い浮かぶのが

ファミコン版

「アーガス」

メーカーは“悪名高き(?)”あのジャレコ!!

アーケード版の移植作品とは名ばかりの“ゆる~い”縦スクロールシューティングゲームだ!

たとえ横にもスクロールできても、着陸モードが楽しめても、脈絡もなくロボットに変形できても、そんなんじゃ私は満足できなかった!!!それ以上のあまりの出来の悪さに私の「ナンバーワン」としていまだに君臨しています・・・!!!せめてアーケード版みたいにボスのアーガスが“増殖”してくれていたらあるいは?!

(「アーガス」ファンがいたらすまん!)

その昔。

ファミコン版

「ドルアーガの塔」

(ナムコ)

を遊び仲間に貸した際に翌日その仲間が「なくした」と言い出し、その弁償をなぜか

二人で“ワリカン”で新しく「ドルアーガの塔」を買うはめに!

私の「ドルアーガの塔」は“生まれ変わって”私の手に戻ったわけだが、あれはもしや借りパクだったのだろうか・・・?全額弁償しろ!と強く言えなかったことを35年近くたった今でも後悔している未練がましい私です。

私にとってファミコンを知ったのはファミコンミニからですが、その第1弾にあたるスーマリ1の完成度の高さには驚きましたよ!

もう35年前の作品ですが、今作は全然色あせないと思います。

個人的にこのスーマリ1が「任天堂怖い!」の原点だと思いますwww

厳しいサードパーティの制約はアタリショックが記憶に新しかった当時は効果的でしたね。

しかしプレステ1時代でその価値観が大きく変わったのは面白いです。

N64の頃はこの厳しい任天堂チェックが足枷になってしまいましたからね?

当時はドラクエの存在感がほんとに大きかったですよね(*^^*)

今も国民的RPGと謳われてますが、当時の勢いはないですよねwww

むしろ私の弟みたいな世代には時代遅れRPGと言われている始末?

例えるならPSP時代のモンハンや3DS時代のパズドラクラスの人気がありましたね〜。

ファミコンの後期の名作率はなかなかヤバいですね(*≧∀≦*)

「夢の泉物語」、「FE2部作」、「スーマリ3」などの作品群は私がファミコンオンラインを手放すことができない原因ですwww

ファミコンゲームの多くは今プレイすると厳しいところがあるのに、スーマリ1は今プレイしても面白いのが凄いですね!35年経っても色褪せないってことはこれからもずっと色褪せることはないでしょう。

そうなんですよ、アタリショックの影響で任天堂はサードパーティを厳しく取り締まっていたのに、10年後にはN64でそれが仇になってしまいました・・・。

ドラクエはファミコンソフトの中でもかなりの存在感ですもんね。あはは、弟くんには時代遅れRPGと言われていますかwww

ハード末期は名作が多数発売されると言われますが、それはファミコン時代から始まったと言えそうですね。

ゲームを本格的に遊び始めた頃は次世代機戦争の真っ只中の時で主にスーファミを中心にプレイしていましたからあまりファミコンで遊んだことはありませんでした、プレイした主要タイトルはスーパーマリオブラザーズくらいで他にも遊んだソフトはありましたが記憶には残ってませんでした。その後アンバサダープログラムで貰ったファミコンソフトは殆ど未プレイで遊びたかった物でしたからプレイ出来て良かったです。VCやswitchオンラインで触れる機会が増えてきましたので暇があったらプレイしてみるのもいいです。

ファミコンが大ヒットしたおかげで今のゲーム業界があると言ってもいいほど偉大なゲーム機ですね、特に死んでいた北米市場を蘇らせたのは素晴らしい功績です。

ファミコンソフトは様々な形で復刻されたので、実機を持っていなくても対応ソフトに思い入れがある人は多そうですね。

ファミコンが業界に与えた影響は計り知れません。歴史的な価値があります。

ファミコンは任天堂を10年以上ゲーム業界の盟主として君臨させるための土台を作った偉大なゲームハードですね。国内ではプレイステーションが大ブームを起こすまで本当に任天堂は据え置き、携帯器とともに無敵でした。僕が生まれる前にずっと前にファミコンは生まれましたが、「ゲーム機大戦」という素晴らしい動画によってファミコンの無敵ぶりを知り、ライバル機が出ても無事スーパーファミコンが出るまで襷をつなぐ活躍を見て感動しました。そしてファミコンが出た後に作られた高性能なライバルハードに負けなかったファミコンを見て、1983年以前にファミコンを作り発売したスタッフ達は本当に偉大な人物たちだったんだなと思いました。

そう考えると、ユーザーが作成した動画って素晴らしいなぁと思います。この記事も同じようにファミコンの素晴らしさを知るきっかけになれば良いなぁ・・・。

ファミコンがゲーム業界に与えた影響は計り知れません。

「アーガス」や「ドルアーガの塔」についてコメントしただけで済ませたら後味が悪い!

私が今でもこれぞ「ナンバーワン」だ!と主張するファミコンゲームソフト!それは

「グラディウス2」!!!

メーカーはコナミ!!当時の技術力でファミコンがもつポテンシャルを目一杯引き出しここまで高いレベルで移植された有名な横スクロールシューティングゲームです!!!

さすがにアーケード版そのままというわけにはいきませんでしたが(そのまま移植ならばPCエンジン版!)、ファミコンの限界にまで挑戦した(当時はまだ)“硬派なコナミ”としてのその姿勢は立派!!!満足できる内容でした!!!

「オプションが4コついてくる~!!!」

それだけでも驚愕!!機会があったら是非プレイしてみてくだされ!!

では御免。

この記事を読んではたと気づきました。

『ファミコンミニ』

という単語。私は商品名としても使用していたのですが、

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

2004年にゲームボーイアドバンスで展開された「ファミコンミニ」。

ファミコンソフトの移植タイトル群になりますが、当時のパッケージをモチーフにした箱などがレトロゲーマー心をくすぶった。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

あ~!そういやそんな商品あったあった!!そうか『ファミコンミニ』といえばゲーマーの間ではこちらの「ファミコンミニ」のことを指すんだ!!

だから

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

2016年には「ニンテンドークラシックミニ ファミコン」発売

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

は単純な「ファミコンミニ」という商品名にしなかったのか!!まわりくどい商品名だなと思ってきましたが、これからは私もこれに関しては『ミニファミコン』と言うことにします!

2017年も今も「ドラゴンクエスト3そして伝説へ・・・」のレビューはまだないんですね?意外。できればファミコン版をプレイした感想&レビュー記事を読みたいです。

まずはあのオープニング&タイトル画面の感想が楽しみだ?!

実はまだプレイしたことがないんですよー。いずれはプレイしてレビューしたいんですが。

「ドリームキャスト 撤退」でググったらこちらのサイトを発見し、10代の頃を思い返しながら、楽しく記事を拝見させていただいております。(現在38歳です)

読んでいて、多分入力間違いかなと思う箇所があったのですが、

ドラゴンクエストIII、スーパーマリオブラザーズ3が、ファミコン後期となる1998年に発売されたとありますが、

1998年は自分はプレステとかをしてたと思うので、あれっ? って思いました。

コメント汚すようで申し訳ありませんが、ご対応よろしくお願いします。

失礼しました。訂正しますm(_ _)m