どうも!KENT(@kentworld2 )です!

今回は、ゲームキューブの歴史を振り返っていきます。

2001年9月14日に発売されたゲームキューブは多くの人に愛されたゲーム機で、発売から20年が経過した今でもTwitterでは定期的にトレンド入りを果たしています。

ぼくが運営するYouTubeチャンネル「KENT for 任天堂ゲームレビュー」でも人気が高く、ゲームキューブのおすすめソフトを紹介した動画は15万再生を。

ゲームキューブが再評価された理由を語った動画は30万回以上の再生を記録しました。

コメント欄でも絶賛の嵐で、

これほど完璧なデザインのゲーム機はないと思う。持ち運びが凄い楽

GCはソフトが神すぎる

ゲーム機能付き鈍器

など、多くの方がゲームキューブは素晴らしいゲーム機であると書き込まれました。

しかし、ゲームキューブが歩んだ道のりは決して平坦なものではなく、壮絶なものだったりします。

こんなことを言うと

って思いますよね?

確かに一定の層を取り込むことには成功しましたが、発売当時の評価は決して良いものではありませんでした。

ここからはそんなゲームキューブがどのような生涯を歩んだのかを語っていきますので、ぜひ、最後までご覧になってください。

目次

ゲームキューブとは?

ゲームキューブとは、N64に続く任天堂の4代目となる据え置き型ゲーム機で、2001年9月14日に発売されました。

最大の特徴が、供給媒体に8cmの光ディスクを採用していることです。

従来の任天堂ゲーム機はロムカセットを供給媒体としていましたが、ゲームキューブでは光ディスクを採用したことで使用できる容量が大幅に増加。

高画質なムービーや高音質なボイスを大量に収録できるようになり、表現できる幅が広がりました。

光ディスクの弱点となる読み込み時間の長さも

- 直径8cmの小型ディスク

- アクセス速度が早いCAV方式

を採用することである程度は改善。

従来の任天堂ゲーム機と比べても遜色ないほどの読み込み時間を実現します。

ゲーム機としての性能も非常に高く、前世代機のN64からCPU速度が10倍。グラフィック処理速度は100倍に増加。

それでいてソフト開発がしやすく、開発者にとっても優しいゲーム機となりました。

コントローラはスーパーファミコンやプレイステーションに近い形状に変化。

新たにCスティックという2本目のアナログスティックが追加され、L・Rボタンはトリガー式になりました。

本体は立方体に近い形状となり、背面には取っ手を搭載。

片手での持ち運びができるほか、鈍器としても使うことができます。

そんなゲームキューブですが、発売当時は風当たりが強く、販売台数を思うように伸ばせませんでした。

一体、何があったのでしょうか?

ここからは西暦順に振り返っていきます。

1999~2001年:N64の反省を活かす

時は遡ること1999年。

任天堂はN64に続く次世代ゲーム機を発表します。

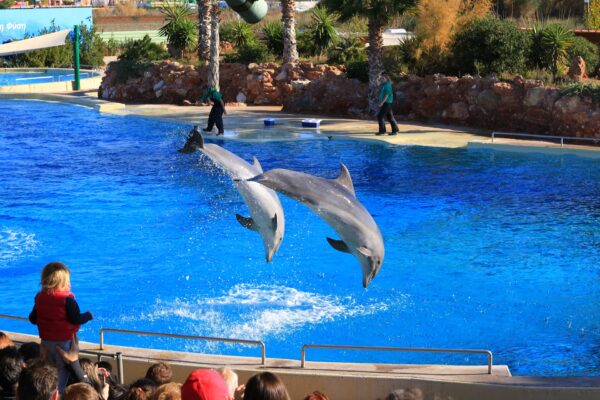

次世代ゲーム機のコードネームはドルフィン。

後にゲームキューブという名称で発売されたゲーム機で、松下電器とのデジタルネットワーク家電戦略での包括提携と合わせて発表します。

が、当時はN64が発売されてから3年しか経っていません。

新しいゲーム機を発表するにはあまりにも早すぎます。

なぜ、このタイミングで発表を行ったのでしょうか?

要因としては、ライバル機種への対抗というものがあります。

当時の任天堂は据え置き型ゲーム機に関しては苦戦を強いられており、N64はプレイステーションの後塵を拝する状況でした。

そんな中、SCEはプレイステーション2を2000年に発売すると発表。

セガもドリームキャストを発売したばかりで、N64は最先端のゲーム機とは言えなくなっていたんですね。

また、同ハードの市場環境も決して良いものではありませんでした。

「大乱闘スマッシュブラザーズ」がロングヒットを記録するとか、「ポケットモンスター」の関連作がヒットするとか。

明るいニュースが全くなかった訳ではないんですが、問題の方が圧倒的に多い状況でした。

主な問題点を挙げさせていただきますと、

- ゲームソフトの開発が難しく、短期間に有力タイトルを揃えられなかった

- 供給媒体がロムカセットである関係で生産に時間が掛かってしまった

- 容量不足で高画質なムービーや高音質なボイスを収録するのが難しかった

- 上記の理由でソフトメーカーに敬遠されてしまった

などがあります。

それ故にヒット作の大半が任天堂タイトルとなってしまい、幅広い層を取り込むことができなかったんですね。

ゲームキューブはそんなN64の反省点を活かして作られました。

ソフト開発がしやすい設計に見直され、供給媒体は光ディスクを採用。

比較的、短期間に大量生産ができるようになり、容量の増加によって高画質なムービーや高音質なボイスを収録することができるようになります。

また、ソフトメーカーへの勧誘も積極的に行い、幅広い層ソフトラインナップを目指していきました。

その結果、N64時代は消極的だったソフトメーカーの取り込みに成功します。

代表的なのがカプコンやナムコ、セガです。

各社、N64へのソフト供給は消極的でしたが、ゲームキューブには積極的で、様々なタイトルを発売しました。

カプコンの場合、「バイオハザード」シリーズを独占供給すると2001年に発表します。

具体的に言いますと、

- 最新作の「バイオハザード4」

- シリーズ1作目をフルリメイクした「バイオハザード」

- 前日譚の「バイオハザード0」

の3タイトルをゲームキューブだけに発売すると発表しました。

さらにゲームキューブからシリーズデビューを果たす人に向けて「2」「3」「コード:ベロニカ」の移植版も発売すると発表。

「バイオハザード」シリーズ以外にも「PN.03」「ビューティブルジョー」などのオリジナルタイトルも発売すると発表します。

一方、ナムコは「テイルズ オブ シンフォニア」「バテン・カイトス」といった大作RPGをゲームキューブだけに発売すると発表。

「ソウルキャリバーII」のゲームキューブ版に至っては「ゼルダの伝説」のリンクがプレイアブルキャラクターとしてゲスト参戦するという、豪華過ぎる独占コンテンツを用意しました。

そして、セガは「ソニックアドベンチャー」「ファンタシースターオンライン」など、実に25タイトルものゲームキューブソフトを供給します。

セガと言えば任天堂のライバル関係に当たる会社で、1990年代には激しいシェア争いをしていましたが、2001年1月31日。

ハード事業を撤退すると発表し、任天堂のゲーム機にもソフト供給をするようになります。

その結果、かつてはマリオとのライバル関係にあった「ソニック」シリーズの新作がゲームキューブにも発売されるようになりました。

「バイオハザード」シリーズの独占供給を発表したカプコン。

「テイルズ オブ シンフォニア」「バテン・カイトス」といった大作RPGを立て続けに発表したナムコ。

「ソニックアドベンチャー」「ファンタシースターオンライン」などの人気タイトルを続々と供給したセガ。

このようにゲームキューブは強力な味方を手に入れることに成功しますが、様々な不運が重なってしまい、思うように販売台数を伸ばせませんでした。

ここからはゲームキューブが発売されてからどのような生涯を歩んだのかを語っていきます。

2001年

静かな立ち上がり

2001年9月14日。

ゲームキューブがついに発売されました。

同日に発売されたのは

- ルイージマンション

- ウェーブレース ブルーストーム

- スーパーモンキーボール

の3タイトル。

「ルイージマンション」は懐中電灯と掃除機を持ってお化け屋敷を探索していくアクションアドベンチャーゲームで、それまでは影が薄かったルイージが初の主役を務めたことが話題となりました。

「ウェーブレース ブルーストーム」はジェットスキーを操縦してレースを繰り広げていくゲーム。

前作のN64版よりもプレイアブルキャラクターや天候の種類が増加し、より本格的な水上レースを楽しめるようになりました。

「スーパーモンキーボール」はお猿が入ったボールを転がしてゴールを目指していくアクションゲーム。

発売元は任天堂とライバル関係にあったセガになるので、当時はゲーム内容よりも任天堂の次世代ゲーム機と同時に専用ソフトを発売することが話題となりました。

そんなゲームキューブですが、早くも不運な出来事が発生します。

2001年9月11日。

アメリカ同時多発テロ事件が発生し、世界中が大パニックに陥りました。

ニュース番組でも連日、テロ事件の話題で持ちきりで、ゲームキューブは全く話題になりません。

TVCMの大量投下も自粛せざるを得なくなり、新型ゲーム機の発売をアピールしたくてもできない状況に陥りました。

その結果、発売週の販売台数は13万台程度に留まってしまいます。

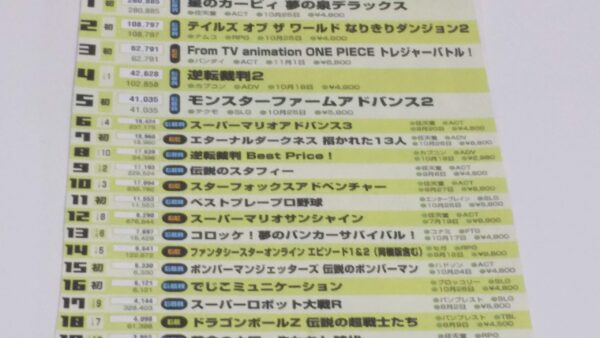

これは同じ年に発売されたゲームボーイアドバンスが記録した初週61万台を大きく下回る数字で、新型ゲーム機としては静かなスタートを切りました。

しかし、ゲームキューブが発売されてから1ヶ月後、思わぬ追い風が発生します。

ピクミン(のCMソング)が社会現象に!?

2001年10月26日。

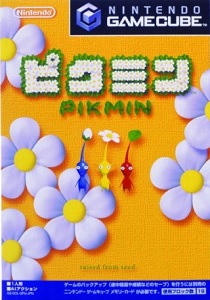

ゲームキューブ向けの新作、「ピクミン」を発売されます。

同作は任天堂が贈るAIアクションゲームで、最大100匹ものピクミンに命令をして作業をこなすシステムが特徴となっています。

その奇抜なビジュアルから発売前から任天堂ファンの間では話題になっていまいましたが、ストロベリーフラワーが歌唱するCMソング「愛のうた」によって一般層にまで波及。

あまりの反響にCDが発売になり、オリコンウィークリーランキングでは初登場2位を記録します。

その後も長期的に売れ続け、2002年度の年間ランキングでは8位に入るほどの大ヒットを記録しました。

大ヒットした要因としては、メロディが哀愁漂うものであったことに加え、歌詞の一部が多忙な社会人を連想するものであったことも大きかったりします。

そのためゲームソフトには興味がない層にも浸透していき、一時期はカラオケの定番ソングにもなりました。

知名度が急上昇した「ピクミン」はゲームソフトも徐々に売上を伸ばしていき、任天堂の新たな人気タイトルとして定着します。

ついに真打ちが登場!

「ピクミン」のヒットで世間の関心がゲームキューブにも向き始めた頃。

「大乱闘スマッシュブラザーズDX」という最大のキラータイトルが発売されます。

同作は任天堂の人気キャラクターが集結した対戦アクションゲームで、発売前から注目を集めていました。

注目を集めていた要因としては、N64で発売された前作が長期的に売れ続けていたことが大きかったりします。

前作となる「ニンテンドウオールスター!大乱闘スマッシュブラザーズ」は発売直後こそは静かな立ち上がりでしたが、奥深いゲーム内容が徐々に知れ渡り、小中学生を中心に人気を博しました。

そして、「家に友達が集まったらスマブラを遊ぶ」という流れが定着し、続編の発売が待ち望まれていました。

「スマブラDX」はそんなユーザーの期待に応えるべく、タイトル通りデラックスな内容であることをアピールします。

プレイアブルキャラクターは2倍以上。

対戦ステージやゲームモード、アイテムも大幅に増えており、グラフィックも美しくなっているので、何から何までパワーアップしています。

当時のスマブラファンにとって「スマブラDX」は夢のようなゲームで、本体ごと買っても良いほど魅力がありました。

そのためか発売週の売上は36万本を記録。

当時、ゲームキューブが記録していた累計30万台を超えるほどの売上となり、ゲームソフトが対応機種よりも売れるという珍記録を打ち立てました。

その後も長期的に売れ続け、国内だけで100万本を超える売上を記録。

ゲーム自体の評価も非常に高く、発売から20年が経過した今でも「スマブラDX」を使った大会が行われるほど根強い人気を誇ります。

どうぶつの森+がスピード移植

「スマブラDX」が発売されてから1ヶ月後。

「どうぶつの森+」がゲームキューブで発売されました。

同作はどうぶつたちが暮らす村の中で生活を贈るコミュニケーションゲームで、気ままなスローライフを贈ることができます。

元々はN64向けに発売されたタイトルですが、ゲームキューブ版は様々な新要素を追加。

新アイテムやGBAとの連動要素が追加されたほか、解像度やフレームレートも向上しています。

そんな「どうぶつの森+」ですが、

- N64版が口コミで広がっていた点

- 潤沢な本数を用意できた点

などが追い風となり、64万本もの大ヒットを記録。

「スマブラDX」や「ピクミン」と並ぶゲームキューブの人気タイトルとなりました。

ルイージが初の主役を務めた「ルイージマンション」

CMソングが社会現象となった「ピクミン」

前作から大幅な進化を遂げた「大乱闘スマッシュブラザーズDX」

N64版から僅か8ヶ月後に発売された「どうぶつの森+」

このように任天堂は2001年9月から12月にかけて畳みかけるようなソフト展開を行いました。

その結果、ゲームキューブ本体の販売台数は発売から僅か3ヵ月で100万台を突破。

年末商戦の特需があったのもありますが、2001年内にかけては好調な販売を記録しました。

しかし、ゲームキューブはこの後、不遇の時代が続きます。

2002年

大人にも照準を合わせる

大人にも照準を合わせる

順調なスタートを切ったと思われたゲームキューブ。

2001年内は従来の任天堂ファンに向けたタイトルを中心に発売してきましたが、2002年上半期は新しい層に向けたタイトルを中心に発売していきます。

動物たちの厳しい世界をデフォルメタッチで描いた「動物番長」

巨人を操作して自分だけの世界を作っていく「巨人のドシン」

人気サバイバルホラーゲームをフルリメイクした「バイオハザード」など、比較的、大人向けのタイトルが目立ちました。

なぜ、大人向けのタイトルに力を入れ始めたのでしょうか?

そこにはN64時代からの反省がありました。

当時の任天堂ゲーム機は子供向けのイメージが強く、大人からの支持率は高くありませんでした。

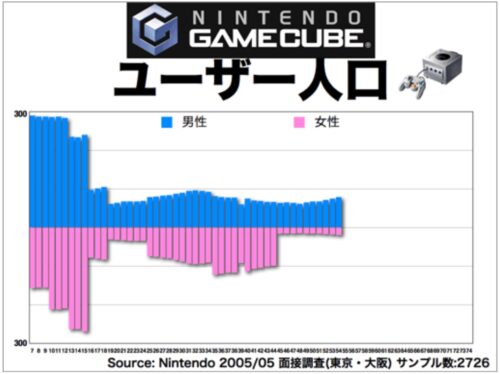

その証拠にこちらのデータをご覧ください。

これは任天堂カンファレンスで発表されたゲームキューブのユーザー人口です。

男性・女性ともに7歳から12歳がボリュームゾーンとなっていて、16歳以上のユーザー人口が少ないのがわかりますよね?

一般的なゲームユーザーのボリュームゾーンは10代後半から20代ですから、ゲーム機を広く売るためにはこの層の取り込みは必要不可欠です。

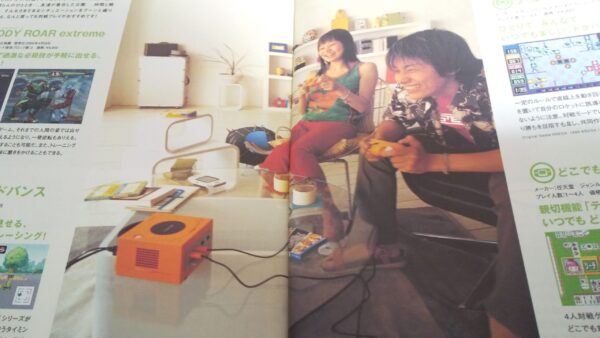

任天堂は自社のイメージを変えるべく、大人を意識した広告展開を行うようになります。

デザインはスタイリッシュに。

広告に起用するモデルは子供ではなく若者を選ぶようになり、「スーパーマリオ サンシャイン」に至ってはマリオが水着のお姉さんに向かって放水するという、刺激的な広告を打っていました。

が、イメージというものはそう簡単に変えられるものではありません。

2002年上半期に発売された大人向けのゲームでヒットしたのはごく一部。

売れるのは2001年末に発売された「スマブラDX」などが中心で、本体の販売台数は鈍化していきます。

テコ入れとして2002年6月には本体の販売価格を25,000円から19,800円に値下げしましたが、思うように販売を伸ばせませんでした。

任天堂は「それならば」と2002年下半期から自社の切り札を投入することにします。

マリオ、フォックス、ゼルダが集結!

2002年下半期。

任天堂は”つぶよりゲームキューブ”と銘打ち、渾身のソフトが続々発売されることをアピールします。

トップバッターを務めたのが「スーパーマリオ サンシャイン」です。

同作は「スーパーマリオ64」に続くマリオの3Dアクションゲームで、ポンプを使った放水アクションが特徴となっています。

舞台となるのは南国のドルピックタウン。

それまでのマリオよりも現実味のある舞台なので、観光気分を味わうことができました。

続いて発売されたのが「スターフォックス アドベンチャー」。

同作は恐竜達が住む原始の楽園が舞台のアクションアドベンチャーゲームで、各地を探索して謎を解いていきます。

N64で発売された前作とは違い、ゲームジャンルが変更されていますが、開発を「スーパードンキーコング」のレア社が担当したことで圧倒的な映像美を実現していました。

大トリを飾ったのが「ゼルダの伝説 風のタクト」です。

同作は大海原を舞台にしたアクションアドベンチャーゲームで、アニメ調のグラフィックが特徴となっています。

作風が「時のオカリナ」から一変したことで発表された当初は物議を醸していましたが、リンクのイキイキとしたアクションが素晴らしく、アニメ絵を採用した3Dゲームの先駆け的な存在となりました。

ポンプを使った放水アクションが気持ち良い「スーパーマリオ サンシャイン」。

圧倒的な映像美を実現した「スターフォックス アドベンチャー」。

アニメ調のイキイキとした表現が素晴らしい「ゼルダの伝説 風のタクト」。

このように任天堂は2002年下半期に1人で遊べる大作ゲームを続々と発売しました。

が、どのタイトルも思ったほどの売上にはならず、国内での累計売上は「スーパーマリオ サンシャイン」でさえも100万本を割ってしまいます。

何故、無敵であるハズのマリオが100万本を割ってしまったのでしょうか?

大きな要因としては、取っ付きにくさと言うものがあります。

「スーパーマリオ サンシャイン」には新たにポンプというアイテムが追加されました。

ステージをクリアするにはポンプを使いこなさなければならないんですが、指定した方向へ放水する場合はスティックを上手く操らないといけません。

ただでさえ空間認識能力が求められる3Dマリオですから、そこにアクションシューティング的な要素が加わったらクリアできる人が限定されてしまいます。

それ故に口コミ効果はさほど起きず、マリオのゲームにしては初動型で終わってしまいました。

マリオパーティ4が予想以上のヒット!

任天堂が放った大作ゲームの売上が伸び悩むなか、「マリオパーティ4」が予想以上のヒットを記録します。

本作はマリオファミリーが活躍するパーティゲームで、2002年11月に発売されました。

グラフィックは対応機種がゲームキューブになったことで大幅に向上。

ボードマップが3Dで表現されるようになり、立体的な演出を挿入できるようになります。

そんな「マリオパーティ4」ですが、国内での累計売上は90万本と、「大乱闘スマッシュブラザーズDX」に次ぐ大ヒットを記録。

それを受けてか年末になると「マリオパーティ」の新作が発売になることが恒例となり、ゲームキューブはN64に続いてパーティゲーム機として定着します。

2003年

最大の収穫期

時は流れて2003年。

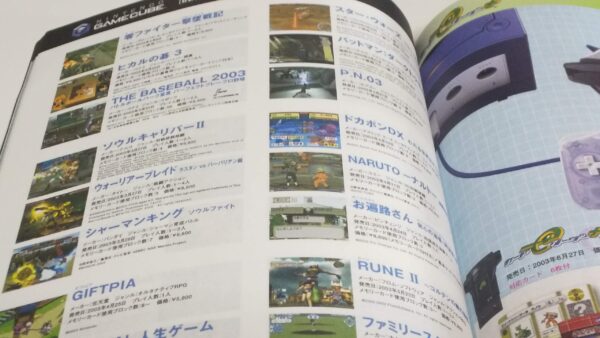

ゲームキューブは発売3年目を迎えますが、この頃になると本体発売前に開発されたタイトルが続々と発売され、収穫期を迎えます。

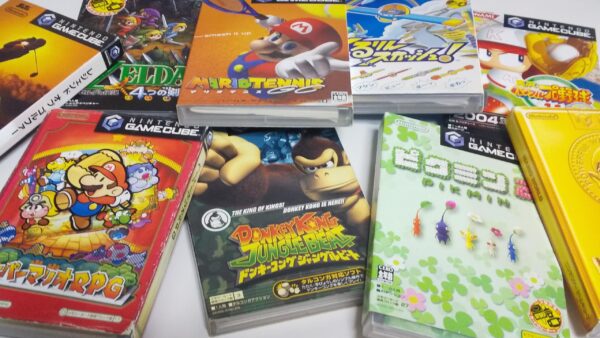

任天堂からは

- マリオカート ダブルダッシュ!!

- マリオパーティ5

- カービィのエアライド

- あつまれ!メイドインワリオ

- F-ZERO GX

などが。

ソフトメーカーからは

- テイルズ オブ シンフォニア

- ファイナルファンタジー クリスタルクロニクル

- バテン・カイトス

などの大作RPGが続々と発売。

N64で課題とされていたRPG不足を解消しようと動き出します。

そのためか当時、任天堂は若い男性が喫茶店でゲームキューブのソフトラインナップを見ながら「RPG多くね?」と呟くTVCMを流していました。

意外なところでは「NARUTO ナルト 激闘忍者大戦!」シリーズも人気を博します。

本シリーズは当時、人気を博していたアニメ「NARUTO」を題材にした対戦アクションゲームですが、キャラゲーとしては完成度が高く、コンボを繋げる爽快感がありました。

そのためか口コミで人気が広がっていき、2作目や3作目に至っては国内だけで40万本を超えるヒットを記録。

ソフトメーカーがゲームキューブ向けに発売したタイトルの中では最大のヒット作となりました。

2003年6月はGBAソフトをテレビで楽しめるゲームボーイプレイヤーを発売。

GBAソフトとの連携も楽しめるGBAケーブル対応ソフトも続々と発売され、同ハードの勢いに頼ったソフト展開を行うようになります。

代表的なのが「ポケモンボックス ルビー&サファイア」と「ポケモンコロシアム」。

どちらも累計500万本超の特大ヒットとなったGBA「ポケットモンスター ルビーサファイア」のツールソフトで、「ポケモンボックス」はポケモンの管理を。

「ポケモンコロシアム」では育てたポケモンの対戦を楽しめることに加え、オリジナルストーリーが楽しめることをアピールしていました。

このように2003年はゲームキューブ向けの話題作が続々と発売され、最大の収穫期を迎えます。

2003年に発売されたタイトル数は実に97本。

トータルでの発売本数は276本になるので、実に3割以上のタイトルがこの年に発売されました。

そんなゲームキューブですが、販売台数は依然として伸びず、ライバルのPS2に大きく水を開けられてしまいます。

そのPS2にしてもPS1時代と比べたらソフト売上の低下が指摘される状況で、ユーザーのゲーム離れが指摘されるようになりました。

確かにゲームキューブ、PS2ともに前世代よりもグラフィックは綺麗になり、表現できる幅が広がりました。

が、操作性やストーリー、システムは複雑になり、ついて行けるユーザーが減少していきます。

任天堂はそんな状況を危惧するようになり、当時、社長だった岩田聡氏は東京ゲームショウ2003会場において基調講演を行い、業界に閉塞感が生まれていることを説明。

同時期にはゲーム人口の拡大を根底に掲げ、異質な商品を開発中であることを発表しました。

当時は冷ややかな目で見られることが多くありましたが、この路線変更が後の躍進に繋がっていきます。

2004~2005年

神ゲーが続々と発売!

年が明けて2004年。

この頃になるとゲームキューブのソフト開発から手を引くソフトメーカーが増え始め、プレイステーション2への移行が始まります。

ゲームキューブ独占と思われていた「テイルズ オブ シンフォニア」はPS2版が発表。

「バイオハザード」のゲームキューブ独占供給も前言撤回されてしまい、最新作の「4」はPS2でも発売されると発表しました。

そんな流れを受けて「ゲームキューブはもうダメなのか?」というムードが一部のコミュニティでは漂っていましたが、発売されたタイトルはクオリティが高いものばかりでした。

地下洞窟を探索してお宝を集めるゲームに変貌を遂げた「ピクミン2」

可愛い見た目とは裏腹にブラックユーモアが満載の「ペーパーマリオRPG」

シリーズ生誕15周年記念日に発売された「ファイアーエムブレム 青炎の軌跡」

小さなロボットを操作して家の中を探索する「ちびロボ!」

物議を醸した「バイオハザード4」にしてもゲーム自体の完成度は非常に高く、その年のゲームオブザイヤーに輝きました。

新機軸を打ち立てる

ゲームキューブから神ゲーが続々と発売されるなか、任天堂が掲げたゲーム人口の拡大プロジェクトに芽が出始めます。

代表的なのが新型ゲーム機、ニンテンドーDSの発売です。

同ハードは2004年12月2日に発売され、「タッチスクリーン」「2画面」などそれまでのゲーム機では見られなかった機能をアピールしました。

そんななか、任天堂はゲームキューブでも新機軸のゲームを発売していきます。

「マリオパーティ6」や「7」「伝説のクイズ王決定戦」「大玉」には専用のマイクを同梱。

マイクを使ったミニゲームを収録したり、マイクを使った斬新な操作を採用するようになります。

また、2Dアクションゲームの「ドンキーコング ジャングルビート」ではタルコンガという周辺機器を使って遊ぶという、斬新な操作形式を採用。

「おもしろ そうさ!」と掲げ、ゲームに興味のない層にも振り向いてもらえるようなアプローチを取るようになります。

残念ながらゲームキューブの売上増加には繋がりませんでしたが、同じく新機軸を打ち出していたニンテンドーDSは爆発的なヒットを記録。

2005年末から社会現象となり、世間の関心は任天堂に集まっていきます。

2006年

Wiiへ移行

年が明けて2006年。

この頃になるとゲームキューブ市場が本格的に縮小していき、新世代への移行が始まりました。

当初は2006年に発売予定だったゲームキューブ用ソフト、「スーパーペーパーマリオ」「ドンキーコング たるジェットレース」は突如発売延期を発表。

後継機のWiiで発売されることが決まり、ゲームキューブ版は発売中止になってしまいます。

そんなゲームキューブ最後の大作としてアナウンスされていたのが「ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス」です。

同作はN64で発売された「時のオカリナ」や「ムジュラの仮面」に続くリアル調のゼルダで、2004年に開催されたE3にて発表されました。

その期待度の高さは尋常なものではなく、時に海外ではリアル調の作風が人気であることもあり、発表時のリアクションは歴史に残る出来事として記憶されています。

しかし、開発は難航し、当初、予定されていた2005年末から1年もの発売延期を決行。

そうこうしているうちに後継機であるWiiの発売が近付いてしまい、任天堂はWii版も発売することを発表します。

そして、Wii版との混合を避けるため、ゲームキューブ版は任天堂オンライン限定販売となりました。

その影響で世間では「トワイライトプリンセス」はWiiソフトであるという認識が強くなっていまい、ゲームキューブ版は影を潜めてしまいます。

同時に本ソフトをもってゲームキューブソフトは日本では発売されなくなり、事実上、最後のソフトとなってしまいました。

トータルで発売されたタイトル数は274本。

日本国内での本体販売台数は404万台に留まってしまい、N64の554万台すらも下回る結果で終わってしまいます。

2007年

再評価の流れが生まれる

商業的には失敗に終わってしまったゲームキューブですが、2007年から再評価の流れが生まれます。

大きな要因となったのが、後継機であるWiiの大ヒットです。

同ハードはリモコンを振って遊ぶ体感ゲームが話題となり、爆発的なヒットを記録しましたが、実は、ゲームキューブとの互換性を持っており、同ハードのソフトを遊ぶことができました。

そのためWiiから入った人がゲームキューブソフトを購入する流れが生まれ、中古市場を中心に活性化。

一部のソフトは販売価格が上昇していき、中には定価以上で販売されるタイトルも見受けられました。

代表的なのが、「カービィのエアライド」や「ファイアーエムブレム 青炎の軌跡」「ガチャフォース」です。

これらのタイトルは隠れた名作と名高く、ゲームキューブ以外のゲーム機には移植されなかったので、プレミア価格で販売されています。

2008年

コントローラに注目が集まる

時は流れて2008年。

今度はコントローラにも注目が集まります。

2008年1月31日。

「大乱闘スマッシュブラザーズX」がWiiで発売されました。

同作は人気キャラクターが集結した対戦アクションゲームですが、

- Wiiリモコン

- Wiiリモコン + ヌンチャク

- クラシックコントローラ

- ゲームキューブコントローラ

といった4種類のコントローラに対応しています。

その中でも特に人気を博したのがゲームキューブのコントローラです。

同ハードのコントローラは完成度が高く、

- 指にフィットするアナログスティック

- Aボタンを中心に構成された右ボタン群

- トリガー式のLRボタン

- 握りやすいグリップ

などは「スマブラ」をプレイするうえではこれ以上ないくらいマッチしており、「これじゃなきゃダメ」という愛好家が根強くいます。

任天堂はそんなユーザーの要望に答えるべく、ゲームキューブコントローラの新色、ホワイトを「スマブラX」と同時期に発売。

リビングに設置されるケースが多かったWii向けの周辺機器として発売されたこともあり、従来のコントローラよりもケーブルが1Mほど長くなっていました。

2008~2009年

Wiiであそぶシリーズが展開

Wiiの新作ラッシュが一段落した頃。

任天堂は「Wiiであそぶセレクション」と題してゲームキューブソフトの移植作をWii向けに展開します。

Wiiはゲームキューブとの後方互換に対応しているので、一見するとあまり意味のない企画に感じますが、Wiiリモコンに対応したことで操作性が向上。

タイトルによってはゲームキューブ版よりも快適に遊べるようになり、広告を打つことで新規層の取り込みにも成功しました。

中でも「Wiiであそぶ マリオテニスGC」や「ピクミン」は20万本以上の販売を記録。

ゲームキューブを遊ばれたことがない人にも好評を博しました。

2021年

世代を越えて愛される

時は流れて2021年。

任天堂の据え置き型ゲーム機はWii → Wii U → Switchと世代交代を繰り返し、ゲームキューブは遥か昔の存在となりました。

しかし、コントローラだけは現役で、専用の接続タップを使えば一部のソフトで使用することができます。

「大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL」はもちろん、期間限定販売された「スーパーマリオ3Dコレクション」もアップデートで対応。

同作に収録されている「スーパーマリオ サンシャイン」をゲームキューブコントローラで楽しめるようになりました。

コントローラの評価も依然として高く、ゲームサイト「INSIDE」が行った「スマブラSP」のアンケートではProコンに次ぐ使用率となっています。

ゲームキューブが発売されてから20年。

ゲームハードとして現役だった期間は短めですが、コントローラだけは最高記録を更新し続けています。

「スマブラ」とゲームキューブコントローラ。

両者は切っても切り離せない関係になっていますから、今後も「スマブラ」の新作が発売される限り、ゲームキューブコントローラは現役であり続けるものだと思われます。

ゲームキューブの歴史まとめ

ここまでゲームキューブの歴史を振り返っていきました。

商業的には成功とは言えず、むしろ、失敗という見方もできますが、今の任天堂はゲームキューブで培った経験が間違いなく活かされています。

任天堂はWiiの発売以降、性能よりも新機軸を重視したゲーム機を発売するようになりました。

それは、従来型の延長線上では先細りが見えてしまうことをゲームキューブで学んだことが大きかったりします。

Wiiがあんなに斬新で面白かったのも、爆発的なヒットを記録したのもゲームキューブの反省を活かして作られたからなんです。

DSやWiiの発売以降、任天堂は一般層からも支持を集めるようになり、かつてほどは子供向けとは言われなくなりました。

それは、ゲームキューブ時代の試行錯誤が実った結果だと思うので、今後も語り継がれてほしいですね。

おまけ:GCこぼれ話

実はPS2よりも高性能!

ゲームキューブはPS2よりも高性能だったりします。

その証拠にマルチタイトルの多くはPS2版よりもゲームキューブ版の出来が良かったりしますからね。

「バイオハザード4」もゲームキューブからPS2への移植は大変だったようで、敵キャラやオブジェクトの表示数が少なくなっています。

PS2から遅れて1年半後に発売されたので当たり前ではありますが、ゲームキューブは任天堂にとって最後のハイエンドマシンでした。

ハードメーカーの看板キャラが集結!

ゲームキューブは様々な偶然が重なって各ハードメーカーの看板キャラが主役を務めたゲームが集結しました。

任天堂(マリオ)はもちろん、SIE(クラッシュバンディクー)、セガ(ソニック)の本編が発売された唯一のゲーム機だったりします。

ゲームボーイアドバンスでもクラッシュやソニックのゲームは出ていますが、本編縛りをするとGCが唯一です。

・・・と言いたいところですが、Switchでも同じように集結しました。

スーパーマリオ オデッセイ、ソニックフォース、クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり。

これらのタイトルをすべてプレイできるのはSwitchのみになります。

岩田新体制に移行!

ゲームキューブ発売から約9ヵ月後、かの有名な故・岩田聡氏が任天堂の社長に就任しました。

それまでの任天堂は故・山内溥氏による手堅い経営体制だったんですが、岩田新体制になってからはより柔軟性を増していきます。

100ページに迫る小冊子の無料配布、複数のゲームタイトルをアピールしたTVCM、各社とのコラボレーション。

こんな販売戦略、山内体制の頃は考えられませんでした。

DVDとゲームキューブの融合機「Q」

ゲームキューブはPS2とは違ってDVD再生機能を持っていません。

その代わり松下電器産業からDVDとGCの融合機「Q」が発売され、そちらではDVD再生が可能でした。

しかし、認知度が低く、存在すらも知らない人が多く感じます。

第6世代機では世界最下位ハード

ゲームキューブの全世界累計販売台数は2,174万台。これは、PS2(1億5,500万台)どころかXbox(2400万台)すらも下回る数字です。

国内ではXboxが大苦戦したため2番手となっていますが、全世界累計になると最下位になります。

かつてトップシェアだった任天堂にとっては屈辱だったことでしょう。

本記事の動画版

| FC | SFC | N64 |

| GC | Wii | Wii U |

| Switch | GB | GBA |

| DS | 3DS | 64DD |

| PS1 | PS2 | PS3 |

| PS4 | PSP | PSVITA |

| MD | SS | DC |

| Xbox | Xbox 360 | Xbox One |

| PCE | WS |

そういえばGCでもマリオ、ソニック、クラッシュがそろってたんですね。

Switchでマリオ、ソニック、クラッシュが集う・・・!!!www

GCを買った理由は前にも言った気がしますが、クラッシュなんですよwww

どんだけクラッシュ重要視してるんだ・・・www

売り上げこそ少ないとしても、ポテンシャルはぶっちゃけ当時だとXbox以外には全部勝ってたんですよねディスク容量以外。

Xboxなんてぶっちゃけ当時のPCをそのままゲーム機に持ってきたみたいなもんでしたしw

内部に3D映像の回線があったりしたみたいですし。

カービィのエアライドは当時完品の中古で2400円だった気がします自分が買ったのは。

今思えばすっごい安く買えたなぁってwww

当時としては感慨深く感じていました。SNSが浸透していなかった頃なので同じような意見を見たことが有りませんが・・・

GCもクラッシュ目当てだったとはw

GCのポテンシャル、もっと発揮してほしかったなぁ。その中でもカービィのエアライドは本体の機能を活かしているんじゃないかと思います。あのテンポは他機種ではなかなか難しいでしょう。中古で2,400円は凄い!確かに発売から数年間はそのくらいの相場でしたもんね。

ゲーム業界ヒストリー、いつも楽しみにしてます(^^)

今回はゲームキューブですか。ゲームキューブは父がよく「こんなゲームはスーファミやN64でも同じゲームがある」という理由でなかなか買ってもらえなかったので因縁のあるハードです。Wiiがでる半年前には新品で1万を切ってたので、祖父にやっと買ってもらえたんですよね〜。買ってもらったスマブラDXは格別のおもしろさでした(≧∀≦)!

正直、当時はライバルが強過ぎますよ。SCEにマイクロソフトとどちらも家電やPCメーカーの中でもと花札屋の任天堂がよくスペックで対抗しようとしてたと思います。

SCEはその後、PS3で3年近くこけてたので、任天堂は「ゲーム人口の拡大」をもとにギミック路線に移ったのは英断でしたね。

逆に将来的にはそのギミック路線が足かせとなる時代もくるのですが、それはゲームキューブから10年後の話になりますねwww

ローンチがルイマンなのは、今見ても役不足過ぎですね(^_^;)

ピクミンやスマブラDXをローンチに持ってきてたら、最初から注目を集めてたと思うんだけどな。

スーマリサンシャインは雰囲気は良いのですが、とっつきが悪過ぎました。

マリオ本編だと一番“操作”が難しいと思います。

またマリオ64の続編として見ても別ゲー感が強かったので、良ゲーなのですが万人向けがウリのマリオ本編として見たら落第点です。

今作のおかげでニューマリやマリギャラ、遠い未来にはスプラトゥーンが生まれたのである意味、偉大な先駆作ではありますが。

風タクも今でこそ、猫目リンクはアイコン化されてますが、当時からSNSがあったら大炎上してただろうなぁ(^_^;)

せっかく時オカ→ムジュラとファンを開拓してたと思うのでトワプリと風タクの順番が違ってたらまたゼルダの人気は変わってたんじゃないかな。

でもHD化すると皮肉なことにトワプリよりも風タクの方がグラフィックが綺麗だなと思ってしまうwww

風タクHDはSwitchでも移植してほしいですね〜。

エアライドやFE蒼炎、ペパマリなど今はどれもプレミア値なので現行機のSwitchにいずれは移植してほしいものです。「Wiiであそぶ」ならぬ「Switchであそぶ」シリーズ待ったなしですwww

GCコンはいずれは最近のスーファミコントローラみたいに無線バージョンが出てきてほしいです!

2021年にGBA、GCの20周年記念で復刻してほしいなぁ〜。

ありがとうございます!ゲームキューブは意欲的な続編が色々発売になりましたが、端から見たらあまり代わり映えがしなかったのかもしれませんね。

今、思うとゲームキューブ後期に路線を切り替えたのは先見性があるなぁと思いました。もしかしたら最も売れていたPS2の状況をジリ貧と捉えて「これじゃあダメだ!」と思ったのかもしれませんね。

ロンチは手加減した感があります。スマブラDXは急ピッチで作られていたのでこうせざるを得なかったのかな。

スーパーマリオサンシャインは久しぶりにプレイするとあまりの難しさに驚きますw

風のタクトも数年後には再評価されていましたね。まさか、猫目リンクがあんなにも人気になるとは思いませんでしたw そろそろGCの資産を活用する時が来たと思います。Wii Uの頃から言っているんですけどねw

任天堂が他社と色々コラボするようになったのもゲームキューブ期の隠れたポイントかなと思います。

リンク参戦のソウルキャリバー2、任天堂開発のパックマンVS、DDR with マリオ、SSX、NBAのEAタイトルのマリオコラボなどなど。

特にソウルキャリバー2のリンク参戦は衝撃的でしたね。

そうですね!それらのコラボは当時は驚きましたよ~!コラボについてもいつか振り返ってみたいな。

マリオサンシャインもリメイクしてほしいですね

追記

マリオサンシャインも納期優先のため、いまいちなところも目立ったのでそこを改善した完全版のようなソフトを今でも望んでいます。

同感です。素材は良いと思っていますから。

ゲームキューブの頃は学校や仕事が忙しく、あまりゲームをやっていなかった時期なので、未プレイのゲームが多いんです。

ゲームキューブのソフトは移植やリメイクされていないものが多いので、これらをこれからどう生かしていくのか楽しみですね。

この頃は未プレイのゲームが多い感じですか。GCの資産は是非活用してほしいです!

GCは良いハードでした

何といっても形が良い

取手付いてるハードなんて見たことないです

シンプルな立方体というのも良い

ケーブル類もLANアダプタも綺麗にまとまっていてディスクも小さくて読み込みも早くて頑丈

ハードとしてはこんな綺麗にまとまっているのはかなり珍しいです

ソフト面では好きなゲームが多いですが一番好きなのはやはりここでも上がっているreバイオにバイオ4にシンフォニア(ラタトスク)、後はビューティフルジョー

任天堂だと鉄板のピクミンにゼルダ風タク、後はGCでしか遊べない4つの剣+(の中に入っているナビトラッカーズ)ですね

あの形状はぼくも大好きです!インテリアとしても優れていますよね!・・・うちのGC本体は色褪せていますがw

そう、コードで形が変形するなんてことは無いのでまさにグッドデザインなんです。

これはN64にも言えることだけど、負けハードの何がつらいって

結局、ゲーム機の本領を発揮しないまま、次の世代に移行しちゃうことだよね。

任天堂の過去のFCやSFCみたいに開発ノウハウの蓄積やハードの拡張で

次世代に肉薄するような、それこそハードの限界を極めたみたいな

凄いソフトが出たかもしれない可能性を考えると、なんだか切ない・・・。

ハードの限界を極めたゲームは負けハードだと少なくなってしまいますもんね(泣)

やっぱり、本気を出せばGCでもゼノブレイドのようなゲームを出せたのかなぁ。

ゲームキューブは取っ手もついてて持ち運びしやすいし、コンパクトで良いハードなんですけどね(笑)

自分はピクミンとセットで購入しました。

あとPSOのために買いました。

当時幼児だった息子がずっとどうぶつの森で石を叩いてダンゴ虫出して喜んでたり、マリオサンシャインで市民に放水して喜んでたりした思い出深いハードですわ(笑)

ゲームキューブはハード設計だけで大きく点を稼いでいる印象です。

それだけにもっともっと本ハードだけの良作が発売されてほしかった!

あぁ、PSOも人気のタイトルですね。DC発なので見逃しがちですが。

どうぶつの森やマリオサンシャインの話を聞いているとゲームクリアに直接関係のない遊び要素も入れておくべきなんだなぁと思います。

当時僕がゲームキューブでプレイしていたソフトといえば、サンシャイン、スマブラ、エアライド、ペーパーマリオ、あとパワプロでしたね…!

子供の頃は誕生日やクリスマスくらいしかソフトを入手する機会が無かったのでそれで十分すぎるくらいでしたね 笑

特に印象深いのがサンシャインで、マリオ64のあのピーチ城のマリオ以外誰もいない閉塞感が苦手だった身としては、

ドルピック島の賑やかさはすごく好みで、また夏休みに実家にGCを持って行ってプレイしていたので、

南国の島とポンプアクションの涼やかさが夏の暑さを忘れさせてくれて、すごく楽しかった記憶があります!

あと、当時マンタを倒せるのが周囲では僕しかいなかったので、友達の家に行ってマンタを倒してあげてドヤ顔していたのも良い思い出です 笑

確かにマリオ64のピーチ城ってよく考えたら怖いですもんねw

サンシャインはエントランスでさえも屋外なので、開放感という意味ではマリオ64よりも圧倒的に強く感じます。

夏にプレイするのがピッタリなゲームなので、夏休みにプレイしたら現実世界とシンクロして思い出として印象に残りますよね♪

ぼくも夏にプレイしたので、本作を見ると当時を思い出します。

マンタのステージは子供の視点から見たらちょっと怖いかも。あんなデッカイのが迫ってきたらトラウマですもんねw

こんにちは。

ゲームキューブも色々ありますね~

印象深いのは、グラスホッパーの「キラー7」

変な映像が面白かった「あつまれメイドインワリオ」

カードバトルが面白かった「バテンカイトス」

タルコンガの変な操作性が面白かった

アクションゲーム「ドンキーコングジャングルビート」とか、

「大玉」も変なゲームでしたね~

くっぞこさんが挙げたゲーム、どれも内容が濃いものばかりじゃないですかw

単に映像が綺麗になっただけではなくゲーム的に異質性を持たせようとしたタイトルも数多く発売されましたよね。

僕は現在千葉県市原に住んでいるため今回の台風15号の影響をもろに受け今日の朝までずっと停電でした。かなりしんどかったですが大地震が起きたらこの程度では済まないと思うのでいい本格的な防災訓練ができたと考えることにします。

僕にとってGCはPS4、N3DSに次ぎ3番目に好きなハードです!最初に買ったスマブラDXは僕たちの世代にとってGCのストⅡのような存在です。友達の家に遊びに行きGCがあればいつも皆でスマブラDXをプレイしていました。何時間誰とやっても楽しいスマブラDXは間違いなくゲーム史に残る名作だと思います。またペーパーマリオRPGは僕にとって初めて全部自力で隠しダンジョンのラスボスまで攻略したタイトルになりました。この作品でシナリオや世界観を知る楽しさを知り僕はアクションゲームよりもRPGのほうが好きということが理解できたゲームでもあります。ほかにもカービィのエアライドやマリオパーティなどスマブラDXを含めてGCはPS2よりパーティゲームに関しては完全に上だったと思います。ほかにもGBAプレイヤーは非常に便利な周辺機器で2017年まで愛用していました。GCはPS2に比べて互換性とDVDの再生機能と発売時期を目につぶれば性能的に勝っていることのほうが多いんですよね。そのため任天堂はGCがPS2に完敗してしまったことは本当に無念でだからDSやWIIといった基本性能を捨て体感型ゲーム路線を突き進むことになったんだと思います。それでもいつかPS負けないくらい基本性能の高いゲーム機をいつか作って最新技術で作られた任天堂のゲームを遊べる時がくればいいなと思います。

大丈夫ですか!?マスコミの報道で予想以上の大惨事であることが伝わりました。千葉は何度か足を踏み入れたことがあるので驚いています・・・

スマブラDXは名作ですよね!ペーパーマリオRPGはどうしても前作のマリオストーリーと比べてしまうんですが、やりこみ要素は今作のほうが充実していましたね。隠しダンジョンもやり込んだなぁ。

パーティゲームに関してはゲームキューブはN64に負けないくらいありましたね。人が集まったら今でも楽しんでいますよー♪

ゲームキューブはある意味、任天堂の最高傑作だと思います。

そんなゲーム機でさえもPS2には敵わなかったのですから、路線変更もやむなしなのかな。

僕がゲームキューブで印象に残っているのは、やはり最初に発表されたソフトが任天堂の…というかマリオではなく、カプコンの「バイオハザード0」だったことですね。そしてローンチソフトになったのがまさかのルイージ!という展開にみんな不信感を持ったんだと思います。なんだか任天堂は腰が引けてるぞ、どうしたんだ?と。キューブ自体は優れたハードだったと思うんですけど、イズム全開で臨んだN64がうまく行かなかったことによる、任天堂の迷いがモロに出ちゃったんだと思いますね。なんか違うことをやんなきゃという。

それだけに早々にDSやWiiで仕切り直しができたのは良かったんですが(この判断の早さはほんと凄いと思う)、キューブ自体は捨て石になってしまいました。でも最後の頃にも「ギフトピア」や「ホームランド」といった良作が出たから、報われた部分もあるんじゃないかな…というのが客観的意見。

僕は3DOユーザーだったんで松下版の「Q」を狙ってたんですが、値段は高いわゲームボーイプレイヤーはパナセンス(通販サイト)でしか売ってないわで、結局買い逃してしまいました。実はその頃安定した職につけていなくて、あまりゲームにお金を使える状況じゃなかったんです。でも「ボンバーマンジェネレーション」や「ブラッディロア・エクストリーム」、「ジェネレーション・オブ・カオス:イクシード」など、気になるソフトはいくつもありました。「ビューティフルジョー」もキューブ発のソフトだったし、RPGなら「バテン・カイトス」も忘れちゃいけません。

でもやっぱり、「天外魔境Ⅲ NAMIDA」が当初の予定通りキューブでも出ていたらハードごと買ってたと思います。何度となく書いていますが、当時のハドソンのソフトはキューブ用に開発したものをPS2にも移植する格好で出していたので、PS2版だと長めのローディングが頻発するんです。天外Ⅲはそれで余計に評価を落としている部分もあると思うんですよね。思い入れのあるソフトを完璧な形で遊ぶには、キューブが必要だったんです。

バイオハザード0はN64向けに開発が進んでいると思ったらある時からゲームキューブ向けに切り替わりましたもんね。かなり早いタイミングだった記憶があります。

ゲームキューブが踏み台になってしまった感じはしますね。思い入れがある場合は残念ですが、企業が生き残っていくうえでは止む終えないのかも。最近はWii Uもそんな感じになってきています。

「Q」は面白い試みだったんですが、販売ルートが限定されている関係でレア商品でした。

サードパーティのタイトルはN64よりも充実していたので、隠れた良作率も高かったりしますね。

天外魔境IIIのGC版発売中止は残念です。GCがリードプラットフォームだったのであれば尚更。ロード時間の短さは重要ですもんね。後期のPS2ソフトは無茶な構造だったのか頻繁に読み込みが発生する大作が目立っていて落ち着いてプレイ出来ませんでした。

GCはPS2の出来ることの性能の高さに負けたとも言える。

GCの弱点としてはテクスチャよりシェーディングに特化していた点がある。

PS2でも十分に見えるテクスチャ論に圧された事だろうな。

DCもそうだったが当時のブラウン管ではプログレッシブで作れる性能はもてあまし、インターレスに工夫出来たPS2の方が見劣りしていたとしても目立ったなかった点が大きい。

加えてレンタルやらパッケージ買いやらDVD観られるのだから総合的に目が向くと。

まあこの辺りはソウルキャリバー2がGCPS2XBOXの3機種の答えを出してくれたのだったか。

まあPS2のメモリ帯域がPS3をも超える妙な性能である為、得手不得手はあったにせよ工夫で移植されてしまったのがバイオ4とテイルズでもわかるのだろう。

個人的にはプログレッシブな物を重視する時はGCを選択していたな。

出力出来ない物でもまあまあ良く見られるのではあったが。

形的にはGCはメモカスロットも4つつけて欲しかったな。

2P対戦までを前提としていたのやも知れんが、持ち寄って対戦のゲーム作りをメーカーに制限させてしまう環境であったことは間違いないしな。

後はまあミニライトを付属で売るべきだったなと、GBAケーブル繋ぐと思うことだった蛍光灯の光の奪い合い。

GCの売り上げを止めたのは任天堂自らの采配とは言え、Wiiに互換性を残すぐらいならば非リモコンな通常のゲームはGCのパッケージで売ることで共存出来たのではないかと残念に思う。

勢いがあるゲーム機には多少無理をしてでも移植されることをゲームキューブ時代に思い知らされましたw

でも、GCからPS2への移植はそのハードが持つ長所を最大限に活かさないといけないんでしょうね。

確かにメモリーカードのスロットは4つあったら良かったかも。差込口がコントローラポートと合わさることで顔のような形になっていて可愛かったんですけどねw

残念ながらGCは切り捨てられたんだと思います。売れなかったら切り捨てられてしまうんですね・・・あのデザインは捨ててほしくなかったんですが。

昔はFCやSFCに合わせてスペックを落として移植していた。

もっともセガ機やPCEにも移植していた訳で、その後の世代も家庭用ゲームがビジネスになっていたから移植していただけかと。

アーケードが専用筐体の通信ビジネスメインになってからは家庭用内だけになり、移植もしくは同発でPS2←→360Wii←→PS3の頃のような形に目立っていたな。

GCは顔のように見えるか、GBPつけると口も揃うわけだな。

拡張ポートも全部使って何ができたのだろうな。