SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE/PS4 / Xbox One

どうも!KENT(@kentworld2)です!

今回は2019年3月に発売されたPS4/Xbox One「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE」のレビューをしていきます。

本作はフロム・ソフトウェアが贈る和風のアクションアドベンチャーゲームですが、あらゆる要素がぼく好みの最凶ゲームでした!

様々なゲームを楽しんでいるぼくkentworldですが、すべてが好みってことはほとんどないんですよ。

ゲームとして面白かったとしても世界観やストーリーは苦手だったりして。

本作の場合はありとあらゆる部分を好きになれたので、個人的な神ゲーリストの仲間入りを果たしました!

そんなPS4/Xbox One「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE」の良いと思った点からまずは書いていきます。

累計1,000記事突破!KENTがプレイしたゲームのレビュー記事一覧へ

- 戦国末期が舞台のアクションアドベンチャーゲーム。

- 広大なフィールドを探索しながら目的地を目指していく。

- 主人公は忍なので剣術アクションに加えて隠密行動を取ることもできる。

| 初リリース日 | 2019年3月22日 |

| 対応ハード | PS4/Xbox One |

| ジャンル | 高難度アクションRPG |

| 推定クリア時間 | 40~50時間 |

| 売上 | 初週16.2万本/累計28.2万本 |

| 発売元 | フロム・ソフトウェア/アクティビジョン |

目次

良いところ

アクションゲーム史上最高の達成感を味わえる

かつてこれほど難しいゲームがあったのだろうか?

そう言いたくなるくらい本作の基本難易度は高いです。

何が凄いのかって、通常のエンディングでさえも簡単には見させてくれないこと。

最近のゲームは「ストーリーを楽しんでくれたら良い」みたいな風潮が強く、「とりあえずクリア」まではできるように設計されているだけに驚きました。

エンドコンテンツの除いた難易度を表すなら間違いなく過去最高レベルです。

その難易度の高さは序盤から容赦なく猛威を振るい、ラスボスでは大多数のプレイヤーを振り下ろす程のレベルでしたw

でも、その分だけクリアした時の達成感が凄かった!

ぼくの場合、ゲームが下手なのもありますが、ラスボス戦では100回はゲームオーバーになってしまいました。

「ダークソウル」シリーズなど今までに数多くの高難易度ゲームをクリアしてきましたが、これほど苦戦したラスボスは初めてです。

こんなにプレイヤーを突き放したゲームを2019年のメジャーゲーム市場で発売するとは!?

フロム・ソフトウェアはただ者じゃありませんw

ストレスを感じさせない親切設計

難易度が高いとストレスを溜めそう・・・。

記事を読んでそんな印象を持たれるかも知れませんが、個人的には意外なくらいストレスを感じませんでした!

そう感じたのが随所で感じられた親切設計にあります。

まず大きいのがアクションの快適性。

「ダークソウル」で見られたモッサリ感は完全になくなり、ぴょんぴょんジャンプしたり鉤縄(かぎなわ)を使ってのワイヤーアクションができるようになりました!

ダッシュ時の移動速度も速く、「ダークソウル」で見られたスタミナゲージも廃止されたのでアクション面での制約をほとんど感じられません。

おかげで戦闘時のもどかしさやストレスが大幅に軽減され、操作ミスが純粋にプレイヤーのミスであると納得できるようになっているんですね。

加えて以下のような細かい配慮によって高難易度によるストレスが大幅に軽減されていました。

- 倒れても1回以上その場で復活ができる。

- 敵がガード不能攻撃をする時は「危」アイコンが表示されて危険を予知できる。

- 「ダークソウル」シリーズよりもボス部屋の前にチェックポイントが設置されていることが増えた。

- リトライ時のロード時間が10秒前後とPS4/Xbox Oneソフトにしてはやや短め(※PS4 Proでプレイ)。

- ポーズボタン機能が追加された。

- ストーリー要素が強化され、音声が日本語になったことで次に行くべき場所が分かりやすくなった。

チュートリアルも「ダークソウル」シリーズと比べたら増えていますし、本作は決して理不尽で不親切なゲームではありません。

だからこそ一見すると突き放したように見える難易度設定でも多くのユーザーが楽しんでいるんですね。

体幹の概念によって生まれた新たな駆け引き

こんなにも熱いチャンバラを楽しめるゲームはかつてあったのだろうか?

そう言いたくなるくらい本作の戦闘では熱い戦いを楽しめます。

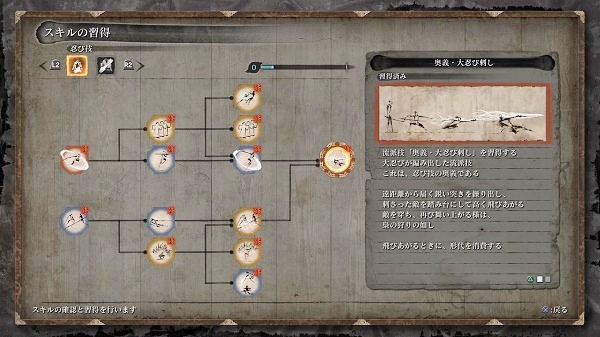

一番大きいのが「体幹(たいかん)」「忍殺(にんさつ)」「弾き」という独自要素が絶妙に絡んでいること。

以下、それぞれの意味をまとめてみました。

⇒体力とは異なるゲージ。攻撃を与えるか相手の攻撃を弾くことで削られていき、完全に削ると相手の忍殺ポイントを減らせる。

忍殺

⇒敵の心臓。体力か体幹ゲージを完全に削ることで1ポイント減らせる(最大3ポイント)。

弾き

⇒相手の攻撃が当たる瞬間にガードボタンを押すことで発動し、相手の体幹ゲージを減らせる。いわゆる「パリィ」だが、判定はやや甘め。

これらの要素が絡むことで戦闘システムがどう変わるのでしょうか?

なんと、3Dアクションにリズムアクションの要素を融合させたような密度の濃いチャンバラを楽しめるようになったんです!

効率良く敵を倒すにはヒット&アウェイ戦法を取るのは得策ではなく、

いかに攻撃を与えるか?

いかに攻撃を弾くのか?

を常に意識しなければなりません。

慣れるまでは大変ですが、セオリーを理解してくるとリズムアクションゲームに通ずる密度の濃いチャンバラを楽しめるようになり、上手く決まるとアドレナリンがドバドバ出ます。

スキを突いて攻撃を当てた時はもちろん、敵の攻撃を連続で弾けた時の気持ち良さは他のゲームではそう簡単に味わえるものではありません。

ステルス要素の追加によって生まれた新たな駆け引き

主人公は忍なので、隠密行動を取ることも出来ます。

草むらに屈んで気配を隠したり、鉤縄で屋根に飛び移って姿を隠したり。

さらにはこちらの存在に気が付いていない敵をステルスキルすることも出来ます。

おかげで攻略の自由度が増して新たな駆け引きを楽しめるようになりました!

この辺りの要素は欧米ゲーム市場のトレンドを盛り込んだようにも見えますが、「天誅」シリーズでのノウハウが功を奏したのか全く粗さを感じられません。

立体的なマップデザイン

戦闘ばかりに目が行きがちですが、本作はマップデザインも秀逸でした。

各ステージは「ダークソウル」シリーズのようにシームレスに繋がっていてロード時間なしで行き来することが出来ます。

同シリーズと比較して進化を感じられたのが、さらに高低差が増したこと。

マップデザインはジャンプやワイヤーアクションができることを前提にして作られているので、高さ100M級の渓谷エリアが非常に多いんです!

しかもゲームを進めることで水中にも潜れるのだから1ステージのスケール感は大幅に増しました!

全体のステージ総数は「ダークソウル」シリーズから減っていますが、ボリュームに関しては決して負けていません。

そんなステージの印象をさらに色濃くしてくれるのが絶妙なレベルデザイン。

敵、アイテム、チェックポイント(鬼仏)、進行ルート。

あらゆるレベルデザインに職人的なコダワリを感じられ、自分の足でマップを探索している感覚を味わえました。

この辺りの調整はマップが広くなるとズサンになりがちなのに、「ダークソウル」シリーズ並みのクオリティを維持して来るとは・・・。

各ステージの繋がりは「ダークソウル」ほど入り組んでいませんが、今作のマップ&デザインも気に入っています♪

デスペナルティの厳しさによって生まれる駆け引き

フロム・ソフトウェアのゲームと言えばデスペナルティの厳しさ!

今作でもデスペナルティは厳しく、ゲームオーバーになると持っている経験値とお金を半分失ってしまいます。

しかも「ダークソウル」シリーズとは違ってゲームオーバーになった場所まで戻って回収することができないんです!

その代わり「回生」という要素が導入され、倒れてもその場で復活できるようになりました!

ただし何度も復活することは出来ず、一度使用すると一定量の敵を倒し続けるかリスタートをしなければ再度「回生」を使うことは出来ません。

さらに「回生」にはとんでもないデメリットが潜んでいました。

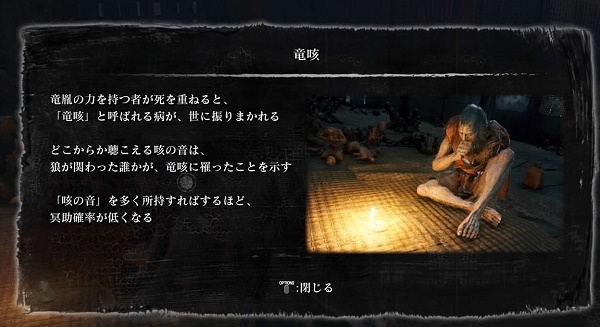

なんと、回生を使ってのゲームオーバーを繰り返していると主人公が出会ったNPCが「竜咳(りゅうがい)」という病を患ってしまうんです!

この病に患ったNPCは通常のセリフを話せなくなり、「冥助(みょうじょ)」の確率が下がります。

「冥助」とはデスペナルティを無効化するシステムなので、これの発生確率が下がるのはキツイw

このように様々なデスペナルティを設けていますが、いずれも以下のような対処法を用意することで駆け引きを生み出していました!

⇒ある程度溜めてスキルポイントに変換したら失わずに済む。

お金

⇒お店で売られている「銭袋」を買うことで失わずに済む。

竜咳

⇒消費アイテム「竜胤の雫」で治せる。ただしある程度進めないと治せないうえ貴重品。

これらの対処法を把握出来れば何度ゲームオーバーになっても痛くありません。

戦国末期を描いた美しい世界観

本作の世界観は戦国末期をモチーフにしているため、日本の伝統的な風景を堪能出来ます。

紅葉が美しい渓谷、満月が美しいススキが原、おとぎ話に出てきそうな桜の宮。

日本人であれば誰もが一度は目にしただろう美しい風景のロケーションがいくつも用意されています。

過去作でも思いましたが、フロム・ソフトウェアは題材にした世界を美しく描くのが上手いですね。

ダークファンタジーやゴシックホラーだけではなく、戦国末期を描く才能もあるとは・・・。

素晴らしいのが、ゲームデザインと世界観が完全にマッチしていること。

アクロバティックなアクション、スピード感のある戦闘、隠密に事を運ぶステルス要素。

これらの要素は戦国末期の忍びを描くために取り入れたようにも見えるし、逆も十分に考えられるほど絶妙に絡み合っています。

おかげで芸術性が増しており、作品としての価値を高めることに成功している印象です。

惜しいところ

良くも悪くも人を選ぶ

前述の通り本作は高い難易度設定にしつつもストレスを感じさせないように作られています。

しかし難しいものは難しいので、万人向けでは決してありません。

人の選びようはあれだけ高難易度と言われていた「ダークソウル」シリーズを上回るレベルです。

最大の要因が、今作はアクションRPGではなくアクションアドベンチャーゲームであること。

「ダークソウル」シリーズはアクションRPGだったので、成長要素によるゴリ押しプレイが出来たんですよ。

加えてオンラインによる協力プレイで他の人に強敵を倒してもらうなんてことも出来ました。

ところが今作の場合、いずれもできないようになっているんです!

オンライン要素は言わずもがな。

成長要素もあるにはあるのですが、寄り道をして攻撃力や防御力を上げてのゴリ押しプレイは出来ません。

※「攻め力」を上げることで攻撃力などが上昇するものの必ず戦う必要がある大ボスを倒さないと上げられない。

体力の最大値や回復アイテムの所持数を増やすことは出来ますが、ボス戦ではある程度の公平性が求められます。

加えて本作の戦闘では「弾く」というタイミングが物を言うアクションをマスターしなければなりません。

クリアできるのかどうかは完全にプレイヤースキル依存なので、プレイヤー自身が成長しないとクリアはできないようになっています。

ただ、ゲームというものは人生とは違って何度もやり直せるものです。

折れない心さえあれば人間が持つ学習能力によって少しずつ上達できるので、ゲーム下手な人でもクリアできることはあると思います。

かくいうぼくもその1人。

ヘタレなのであり得ないくらいのミスをしましたが、挫けずに進めたことでクリア出来ました。

下記の記事ではヘタレゲーマーなりに本作の攻略法をまとめてみたので、良かったらご覧になってください。

ロックオン機能がやや解除されやすい

今作でも敵をロックオンすることが出来ます。

おかげで激しい戦いでも敵を見失うことがありませんが、やや解除されやすく感じました。

特に多いのが、岩などによって敵が死角に入ってしまった時と壁に迫った時。

前述の通り本作は反射神経が求められるだけに、ロックオン機能の精度がやや低いのは気になりました。

全体のまとめ

軽快なアクション、タイミングが物を言うバトル、立体的で秘密が満載のフィールド、和風の世界観。

あらゆる要素がぼく好みで、ここまでドンピシャな作品はほとんど出会ったことがありません。

合う合わないはあると思いますが、個人的には最高の作品。

数えきれないほどゲームオーバーになり、ラスボスを倒せた時のカタルシスは何十年ものゲーム人生の中でも記憶に残るレベルでした。

世界一高い山のエベレストに登る感覚をゲームで味わいたい方は是非プレイしてみてください!

折れない心さえあれば多少下手でも上達してクリア出来ますよ~!

あらゆる部分がツボだったゲーム史上最凶の超高難易度アクションゲーム!

こんな人には特におススメ。

・達成感を味わいたい人。

・格闘ゲームやリズムアクションゲーム好き。

こんな人にはおススメできない。

・反射神経が鈍い人。

SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE/お気に入り度【100/100%】

プレイした時間・・・約100時間

▼SEKIROの関連記事一覧

| レビュー | プレイ日記① | プレイ日記② |

| プレイ日記③ | プラチナトロフィー攻略日記 | 攻略アドバイス |

| コラム | 苦戦したボスランキング | 攻略本レビュー |

累計1,000記事突破!KENTがプレイしたゲームのレビュー記事一覧へ

| Nintendo | PlayStation |

| Xbox | etc |

セキロウはコエテクが一足先に和風高難易度もので「仁王」を出しましたが、それに本家が対抗して出したような感じかなと妄想しましたwww

相変わらずグラフィックはスクショからでも綺麗だなと思います。特にススキヶ原の描写は和風の世界観のおすすめなところをよくわかっているなぁと思います。

デスペナルティはまた品を変えて意地悪なことになってるwww

このゲームは同じ開発だからとはいえ、あくまでもセキロウという新規タイトルなのでダクソの先入観を持たずに遊んだほうが楽しめそうです。

仁王とはまた違った印象の作品となっています。

全体的に立体的なアクションが多く、ステルスアクションも出来るようになっていました。

絵作りも素晴らしいので、フィールドを駆け抜けるだけでも楽しいです♪

デスペナルティは時代の逆を行っていますw

ゲームオーバーになるほど不利になるとは・・・w

やはりイメージは「天誅」と感じれました❗

天誅にあった、お饅頭で敵を誘きだすとかあるのかしら?(笑)無敵の吹き矢とか。

和風アサシンクリードって感じだと、よけいに好みですね?忍者というか、必殺仕事人というか、兎に角好きな世界観なので楽しみ。後はいつプレイ出来るかですね?(笑)積みゲーがどんどんたまってまして。幸せ??

天誅参は持っているんですが積んでいるんですよねぇ。

本作をプレイしてハマったのでまたやりたくなってきました♪

難易度の高さはともかく、hanatakaさんが興奮しそうな要素が満載ですよ~♪

Xbox one版でプレイ中です

ソウルシリーズ系はこれが初めてプレイするタイトルですが楽しいですね!

最初に御子と会ったすぐ後の雑魚戦闘ですら2回ほど死んでしまうほどの下手ですが、忍義手での立体的な移動が楽しくて何回も負けながらも諦めずにプレイできてます(;’∀’)

景色はすごく綺麗ですよね!

架空の日本、しかも血生臭い戦国の荒廃とした世界ですが、いつまでも眺めていたくなる絶景がそこかしこにあって見ていて飽きません

気が付くと数時間プレイしていたタイトルって久しぶりなので週末を使って全力で楽しみたいと思ってますv

ソウルシリーズは今作が初めてですか!そうなると、先入観無しで楽しめそうですね~!

安心してください、ぼくもチュートリアルでゲームオーバーになりまくったのでw

景色の美しさは過去作品と比べても印象的です。戦いに疲れた時は眺めていようかな・・・

一緒に楽しい週末を過ごしていきましょう♪

セキロかなり面白いです!

ダークソウルシリーズとはやはり違いますね

ガンガン攻撃しつつ回避に見切りに忙しすぎてわけわからなくなります

序盤の侍大将でもう心折れそうになりその後の僧兵みたいなのにすごいやられましたね

これクリアできるの?って思ってたらなんとかクリアできるバランスが素敵です

仁王とはまたちがいましたね

仁王のがまだダクソ感あった笑

頑張ってクリアしたいと思います

おお!かなりハマっていますね~!

戦闘の忙しさはブラッドボーンを凌駕するレベルです。

序盤の侍大将は勝てないので一旦後回しにしてしまいましたよw

攻略の順番はある程度は好きに出来るのが素晴らしいと思います。

セキロー、いい感じで裏切られて面白いですね

こんなん勝てるか?ってのに死に覚えで勝てたときの達成感が凄まじい

回生しないようにしてんだけど、あんまり関係なさそうな(笑)

意外にゴリ圧しで勝てたりしちゃうと、(゜∀。)?あれれ?ってなるときもありますな

仁王はパリィ無かったから、合わんなーって思ったけど、セキローちゃんはパリィも見切りもあってヒャッハーですわ

おお!つぐみさんも楽しまれているようですね!

回生はしなくても竜咳になるしよく分かりませんねぇ。

このゲームはプレイすればするほどパリィの重要性を感じます。

クリアしたんですね乙です。

自分は平日は1時間できればいいほうなんで、やっとデカ猿(フロム式ババコンガ)を倒して寺に行きました。

デカ猿はカメラワーク悪くなるわロックオン外ししてくるわで、一番苦戦しましたよwモンハンかよ!って感じでしたw

自分はどうやらパリィ中毒者なんだとセキロで気付きました。パリィの無いゲームはワクワクしませんでして、だから仁王もDMC5も合わなかったんじゃないかな~。

フォーオナーもパリィゲーなんで、だからハマったんじゃないかと思います。

いまのところ個人的にGOTY2019なゲームですわ

クリアしました!いやぁ、最高でしたよー♪

そうそう、あのデカ猿はババコンガを彷彿しましたw

つぐみさんはパリィ中毒者だったとは!?

ぼくはブラッドボーンで少し活用したくらいだったんですが、今作で目覚めました!

今作はパリィの判定がやや緩いところが良かった♪

なんかパリィはダクソっていうかウィッチャーみたいですね。だいぶシビアだけど

ウィッチャーをプレイしている時は少しダクソ感がありました。これらの作品の戦闘は近いものを感じます。

SEKIRO、ついに発売しましたね!自分は今プレイしているゲームで手一杯なのでプレイするのは当分先になりそうですが、プレイできる時が楽しみです…!

ダークソウルと違い真っ向勝負だけでなく、高低差のあるマップを利用して立体的に攻めるステルスが重要になっている様なので、最近ステルスの緊張感が少し楽しく思えてきた私としては面白い戦闘が楽しめそうです!

しかし、所謂ソウル回収が出来ないのは知らなかったので驚きですね…。シングルなので人を呼べない上に、竜垓の存在により迂闊に回生も出来なさそうなので、今までよりも死に恐怖を感じられそうでそこも楽しみです!プレイした頃には苦しみに変わってそうですがね…!w

昨年のE3で初公開されてからずーっと待っていました!

実際にプレイしてみたところ、ダークソウルをベースに大きく変えてきましたね~。ステルスの立体的なバトルはよく考えたなぁと感心しています。

デスペナルティを大きくしてくるのはさすがフロム・ソフトウェアです。死の重みを感じています・・・w

まだ買ってないですがkentさんからしたら隻狼はかなりやりごたえのあるゲームですか?

死にゲーはブラボしかしてないから分からんのですがブラボ・ダクソ・仁王と比べたら難易度かなり高いんですか?隻狼は

>ブラボ・ダクソ・仁王

これらの作品はレベルを上げてのゴリ押しが出来ましたからね~。

今作は成長要素が控えめなので、最終的にはアクションの腕が求められます。なので難易度は過去最高です。

体幹システムを導入したのは、大胆な決断でしたね。制限時間内にダメージを与え続けないといけないから、一撃離脱のポーションがぶ飲みプレイが通用しない。一定水準のコントローラーさばきをプレイヤーに強いるデザインは、ファミコン時代への原点回帰かも。

そうなんですよ、従来の作品では通用したゴリ押し戦法が今作では通用しません。

プレイしているとまさにファミコン時代を彷彿して嬉しくなります♪

久々に高難易度ゲーム触るのでダクソ3やブラボ以上にキツいです。

下段はジャンプじゃないと避けられないのがいつも忘れてしまうので攻撃がなかなか躱せずに四苦八苦してます。「危」が出てからの操作と判断がかなりシビアですね。忍義手も形代の消費があるからあまりバカスカ使えないのが余計に厳しいです。

とりあえず今日は火牛倒したあたりで集中力が切れたのでやめました。まだまだ先が長そうですでにキツい・・・

反射神経が要求されるゲームなので慣れないとキツイですねw

ぼくはようやくコツみたいなものを掴めてきました!

集中力は大切なので、休むのは正解です。今日はリベンジを果たしましょう!

SEKIROは陰惨で残酷な戦国末期時代に相応しい、辛辣な難易度ですね。

回復や防具での力押しが通用せず、常に正確な一手を求められる今作の戦闘はかなりきついですが、それでも時間を忘れ、何度ゲームオーバーになっても続けてしまう面白さが感じられるところがさすがフロム作品といったところですね。

和の国日本を舞台とした伝統的風景の美しさはもちろんのことですが、刀や武器のぶつかり合う音が響く剣戟にも芸術性を感じられますね。

余談ですが、ゲオ特典のスチールブックがかなり格好良いですよ!通常のパッケージと同じデザインですが、金属の質感と相まって高級感を感じられます。知らない人に見せたら映画のスチールブックと勘違いされるんじゃないかと思うほどに素晴らしい逸品です。

ダークソウルシリーズって高難易度と言われていましたが、RPG要素が強いのでステータスでゴリ押すことが出来ましたもんね。

今作ではその辺りが薄れているので最終的にはアクションの腕が重視されます。

個人的にはより好みのバランスに感じました!

スチールブック、良いな~。

スチールブックって映画のBlue-rayに多いですよね。これが無料で貰えるなんてお買い得です。

やってまーす。

今回もまた、ずいぶん歯ごたえがある難易度に仕上がってますね。

今回オンライン要素の足跡?メモ?的なのがなくなっって完全オフゲーと聞いて少し寂しく思ってましたが、ダークシリーズより動きが早く躍動感があるため、そういうの読んでるとテンポ悪くなるからかなーとか思いました。

個人的には、ステルスなどで倒した死体をほかの敵が見ても特に驚いたりせず、反応薄いのが残念かなぁ。ほとんどステルスゲーやらなくて直近にやったのがディスオナードかと思うけど、あれは死体見て敵が警戒したりしましたよね。そこまでガチなステルスゲーにデザインされてるわけじゃなく、剣戟を楽しみなさいってことですかねw

がんばってやり遂げたいと思いますー

オフラインゲームになったのはアクション性などを見ると納得です。

フロムのゲームってゲームデザインが理にかなっていることが多いですね~。

ステルスアクションの要素は緩いところは緩いかなと思いました。

ステルスキルに関しては判定が厳しいと思いましたけどねw

早いですねー。自分はまだ最初の赤鬼を倒したとこなのでこの記事含め読んでませんが、よほど合わない要素がない限り仁王と同等かそれ以上の評価になりそうな気がしてなりません。上手くなる感覚が楽しすぎる。

グリグラさんの感想をお待ちしております!個人的には仁王を越えました!SEKIROに慣れてしまうと古臭く感じてしまう勢いですw

これまた恐ろしく早いクリア…っ!俺はまだ天守閣をクリアしたばかりなのですが、これからどれだけの地獄が待ってるのか恐ろしいやら楽しみやら…w

全体的に、ソウルシリーズよりもスマートかつストイックにしたゲームなので、あれよりも人を選ぶ面は否定できません。一方でリトライの手間を減らす工夫ができる事や盗み聞きによるヒントなど、どう進めるかの点については格段に親切になっていますね。

めちゃくちゃハマってしまいました!kouさんのクリア報告を待っています!今作は最後までプレイヤーに牙を剥いてきましたよー!

親切なところは親切なので、めちゃくちゃ難しくてもストレスを感じませんでした。その辺りのバランス調整が見事でしたね!

面白いですよね〜

僕もハマっております!

最近は仕事が忙しくてガッツリ出来ないのでちょっとずつしかやれないですが、それでもハマってます!

僕もゲーム下手くそなんで死にまくってるんですけど、最初は全く歯が立たなかったボスも再度挑むうちに、半分までHPを減らす事が出来るようになり、最終的に倒すことが出来る様になるのが嬉しいですね。

あとはやっぱり日本人だからでしょうかね、チャンバラアクションってカッコいいし楽しいですね笑

銃の撃ち合いも楽しいですが、やっぱり日本人なら日本刀に限ります!

ハマっていますか!?

そうなんですよ、だんだん上達している感じがするから嬉しくなってくるんですよ♪

今、2周目をプレイしていますが、1周目では考えられないくらいサクサクと進むから驚いていますw

日本人だからこそ味わえる楽しさってありますよね。ぼくもチャンバラや和風の世界観を見て興奮しまくっています♪

ダクソやブラボより操作が素直で遊びやすく、世界観とかマップが(比べると)明るいので続けられそうです

操作が素直なのはストレス軽減になりますよね♪世界観も比較的明るいですし、とっつきやすいところはとっつきやすいと思います。

ラスボスはクリアさせる気ないだろ、ってレベルで強かったですね…。最終的に回復アイテム全部使って、もう1発も食らえない状況でギリギリ勝てたので高揚感がすごかったです。運良く十数回目でいけました(^^)。

ネタバレになるんで詳しく言えないですけど、今回のラスボスはブラボやダクソに比べるとキャラが明確なのでそこもテンション挙がるポイントで良かったです。

人を選ぶのは間違いないですが個人的にはダクソやブラボより入りやすいんじゃないかなぁと思います。

チュートリアルが今回結構丁寧ですし、パラメータや装備の概念が無いのもシンプルで逆にいいんじゃないかと。キャラの移動も早いしステルス要素もあるんで雑魚に詰まることが今作は無い気がします。

序盤のいくつかのボスは強制的にこのゲームのコツを分からせるデザインになってるので、そこを越えれるかどうかですかね。アクションゲーム好きはやって欲しい傑作。

おお!あのラスボスを十数回で倒せたとは凄いです!おそらく、かなり上手い部類だと思います。

確かにキャラが明確だからこそテンション上がるところはありますね!

入りやすいのかどうかはアクションゲームが得意なのかRPGが得意なのかで変わってくるかも。

一般的にはアクションゲームよりRPGの方が得意というケースが多い印象なので、個人的には難しく感じる人が多いのかなと感じました。

個人的にはビックルマンさんと同じくシンプルで入りやすかったんですけどねw

ダークソウルシリーズでできなかった

パリィ(弾き)ができた!面白い!

雑魚一人一人が強い。侍大将は黒騎士か?強い!ボスは同じ人間とは思えない

強さ。クリアできるかな。

今作のパリィはやや緩いのでダークソウルシリーズよりもやりやすかったですよね!

このゲームをプレイしてパリィの楽しさを感じました!

天誅参は天誅弐から制作がアクワイアから変わって死体の移動は出来ないわ良くなったのグラだけじゃねえかという思い出

PS時代の天誅の良さだった自由にステージを作れる虎の巻も無くなったし

個人的にはフロムソフトウェアは天誅のシリーズを駄目にした会社っていう印象

PS時代の天誅が好きなら天誅1,2を作ってたアクワイアの忍者ゲームの忍道シリーズの方が良いかな、ステージクリエイト機能も1作目にはあるし

けどあれも最新作がVITAなんでグラ的にPS4がある状態で

プレイするのは結構しんどいかなとも思う

隻狼と天誅の共通部分は忍者、鉤縄移動、一撃での暗殺ぐらいかな

今隻狼は2周目後半だけど1周目で何度も呪詛、罵詈雑言を浴びせかけた

ボスを結構さくっと倒せるようになってる自分の成長を感じさせてくれるんで

1周クリアで満足してる人たちには2周目やってみようっていいたくなる

天誅シリーズにそんな過去が・・・天誅参はよく売れた印象ですが、ファンの間では賛否両論なんですね。

まあ、開発会社が変わると細かい部分がいろいろ変わるものだからなぁ。

SEKIROにはハマったので、近々天誅参もプレイしたいと思っています!

でも、多少のエッセンスが共通している程度という認識で手を出しますよw

ラスボスで100回もゲームオーバーになるなんてありえないな

管理人さんが下手なだけでは?

コメント欄でも十数回目で倒している人たちばかりじゃん

やっとこさクリアしたのでこれでレビュー記事にコメントできますw

いや〜面白いゲームだった

戦闘はフロムゲーで一番面白かったです

一見とんでもない難易度かと思いきや、何回もやられてるうちに攻略の糸口が見えてくるので、絶妙なバランスなんですよね〜

そのため、プレイする度に自分の成長を感じられるので、死にまくっても全然飽きないんですよ

後、剣戟アクションとしての完成度が高いです

間合いを取ってジリジリ詰め寄る、ガードで弾く、猛撃で体幹ゲージを回復させないなど、剣の達人っぽい動きがしっかり攻略になるんですよね

これは体幹ゲージのシステムがうまく活きているからですね

SEの剣と剣の弾く音も気持ちいいので、爽快感も有りますね〜

常々ゲームはSEが重要だな〜と思います

あえて好みの話をすると世界観は、ブラボの方が好きですねぇ

異質感のあるロケーションが好きなので

でも、源の宮は異質感半端ないので好みですw

総評的に自分もお気に入り度100%ですね

正直フロムゲーだからやるか〜くらいのスタンスだったんですが、予想の面白さを大きく変えましたね〜

クリアおめでとうございます!

積極的に斬りかかっていかないといけないからこその濃密感がありましたよね~!何回もやっていくうちに攻略の糸口が見つかる辺りは流石です!

剣戟アクションの完成度は特筆モノですね。ここまで楽しい剣戟は初めてです!カンカン鳴り響く音も爽快でした♪

世界観はブラボ系が好みでしたか。あれはあれで異質感があって印象的でしたもんね。

源の宮はクトゥルフ色があってブラボに通ずるものがありました。

個人的にも期待以上の出来で大満足です♪

戦国チャンバラリズムアクションゲーム

上手い例え!w

ダークソウルは空を飛び回る黒竜?にお手上げ状態な私です全く手の内ようが無い、。(笑)。気分転換にジュニアと家電量販店へ「これブラッドボーンのメーカーの作品だよ」とパッケージを渡されて、その迫力ある侍に胸騒ぎを抑えつつ気づいた時にはお会計、そういえばタイトル?はと見直すとケントさん絶賛のSEKIROではありませんか、思い起こせばレコード時代のジャケ買い、家に戻りジュニアの動かす侍を横目に、ダメだダメだまだ黒竜を倒せていないではないかヘナチョコ俺と鼓舞するも心中穏やかではない、体幹とか忍殺とかそんな殺生なぁ〜心に響きすぎるということでヘナチョコな私はこダークソウルクリア後は忍殺を決めるべく侍?となるようです。

なかなかボスを倒せない時ってやきもきしますよね。

他のゲームで気分転換も置いと思います。

ってSEKIROを購入されましたか!?

こちらはアクション性が全く違いますが、より縦横無尽な戦いを楽しめますよ♪

chewieeさんが順調にソウルシリーズにハマっていて嬉しいです♪

クリアしました。習うより慣れろとはまさにこのセキロの為にある言葉と痛感、忍び難きを忍びと続けたいところですが忍、忍の一筋ですね。年齢と共に動体視力の衰えからくる反射神経に危惧をしていたのですがそこは流石の職人集団いぶし銀光るフロムさん、しっかりと遊び方の懐の深さが上手くカバーしていて、体幹から成される反撃への転換には痺れました、遊んでいる中での緊張と安堵のバランス本当に素晴らしく楽しかったです。クリア後はプレイしていて何度も頭をよぎった”山田風太郎”を本棚から取り出して読み直してます。読み終えて遊んだら又違った良さが見えてくるかもと思いにふけてます。セキロはまさにこの島国日本だからこそ生まれた傑作であることは確信するところ、教えて頂いたケントさんにまたしても感謝。

クリアおめでとうございます!

かなり反射神経が求められるゲームなので絶対にクリア出来ない人も出てくる作品だと思いますが、無事にクリア出来たようで良かったです。

本作のバランス調整は素晴らしいものでしたね。何度もプレイすることで攻略の糸口が見え、最初はあれだけ苦戦していたボスも簡単に倒せるようになりますから。

ぼくの記事がきっかけでハマったのでしたら嬉しいです!こんな素晴らしい作品が日本から生まれたことは日本人として誇らしく感じます。